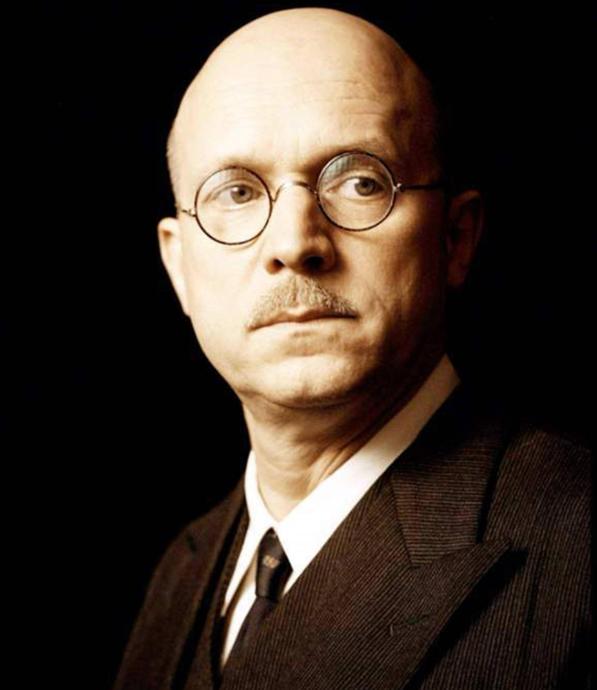

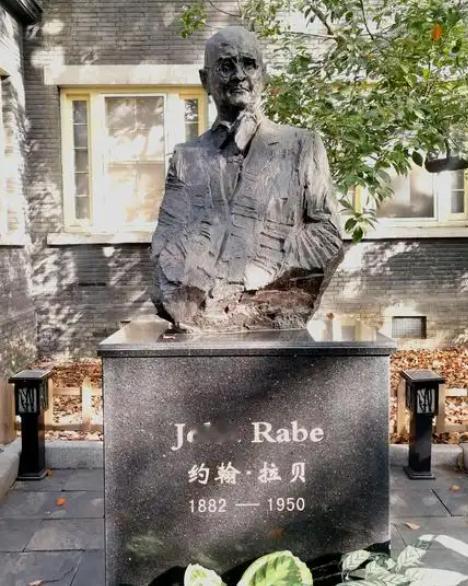

1908年当时的世界刚刚结束日俄战争的硝烟,帝国主义在中国的势力范围逐渐形成,就是在这一年,年仅23岁的拉贝受德国西门子公司派遣,从德国汉堡乘船来到了中国。 麻烦看官老爷们阅读时点赞关注一下,方便您进行讨论和分享,谢谢支持! 年轻的拉贝初到中国,便被这片古老土地上的一切所吸引,他惊叹于中华文明的源远流长,欣赏中国传统的优雅与内敛,更被中国百姓的纯朴善良所打动,尽管语言、文化、习俗都存在着差异,但拉贝却意外地很快适应并喜欢上了在中国的生活。 让拉贝欣慰的是,他的未婚妻也同样喜爱这片热土,在交往中,他们已经商定婚期,现在,两人不约而同地萌生了在中国长久生活的念头,于是,拉贝毅然辞去了在西门子公司的工作,和未婚妻一起在中国北京安家落户,开始了他们在异国他乡的新生活。 在北京的日子里,拉贝全身心地融入到中国社会中去,他学习汉语、研读中国典籍、体验中国的风土人情,渐渐地,拉贝可以用流利的中文与当地人交谈,对中国文化也有了更深的理解,他常常流连于北京的胡同和庙宇,欣赏这座古都的恢弘与静谧。 友善的中国人也以同样的善意回报着拉贝,拉贝的邻居们常常热情地邀请他品尝家乡美食,参与传统节日,共话家常,通过与当地百姓的交往,拉贝深刻体会到,尽管肤色和信仰不同,但人性的善良与纯真却是相通的,他在中国收获了许多真挚的友谊,更加坚定了扎根中国的决心。 然而平静祥和的生活没能持续太久,1937年7月,卢沟桥事变爆发,日本帝国主义的铁蹄终于还是踏上了中华大地,战争的阴云笼罩着每一个中国人,也打破了拉贝的宁静。 面对侵略者的残暴,拉贝感到无比愤怒,但更令他心痛的,是在战乱中备受欺凌和伤害的中国平民,多年在中国的生活,让拉贝对这个国家和人民产生了深厚的感情,他无法对正在发生的悲剧视而不见、袖手旁观。 尽管明白反抗日军可能面临的风险,但拉贝还是下定决心,一定要尽自己的绵薄之力,保护无辜的中国百姓,在那个特殊的年代,正义和人性遭受空前的挑战,对拉贝而言,这是一个必须毫不犹豫做出选择的时刻。 1937年12月,已经烧杀劫掠了半年的日军终于攻陷了中国的首都南京,随之而来的,是长达数周的大屠杀,在这场人类历史上最骇人听闻的暴行中,数十万手无寸铁的平民惨遭杀戮,而此时的拉贝,正好因工作调动来到南京。 面对残暴的日军,拉贝没有选择躲避,而是挺身而出,他利用自己德国人和纳粹党员的身份,和其他外国友人一道,在南京设立了多处安全区,在这些由外国人自发组织、自筹资金建立的庇护所里,拉贝和朋友们不分昼夜地照料着每一个来此避难的中国同胞。 尽管日军恼羞成怒,多次威胁要炮轰安全区,但拉贝始终没有退缩,他英勇地与日军谈判,据理力争,誓要用自己的生命捍卫安全区的神圣不可侵犯,就这样,拉贝和国际友人冒着随时可能丧命的危险,硬是在南京建立起了一个和平的绿洲,25万名南京市民因此而免遭日军的屠刀,得以在安全区苟延残喘。 然而对日军暴行切肤之痛和无能为力的悲愤,让拉贝感到夜不能寐,他知道,自己不能仅仅满足于保护一隅,还必须将日军的滔天罪行公之于众,唤起世界的正义良知,于是,不识中文的拉贝开始用生涩的德文,详细记录下南京城内外每一天发生的惨剧,这些经由两位中国助手翻译的笔记,就是后来举世闻名的《拉贝日记》。 《拉贝日记》以其残酷而真实的内容,揭露了日军令人发指的暴行,成为了南京大屠杀最有力的见证,然而冲破重围、让证据面世的过程却充满艰辛,拉贝的日记和照片最初被德国驻华大使没收,德国当局甚至以“破坏与友邦日本关系”为由,将拉贝监禁起来,但历史的真相终究掩盖不住,拉贝笔下的血泪在战后重见天日,震撼了世界。 战争结束后,曾经的纳粹党员拉贝因为政治立场,在德国备受排挤,生活的窘迫和政敌的打压,让这位正义勇敢的异国友人的晚年过得非常凄苦,直到1948年,拉贝收到了一笔来自南京的汇款,这让他百感交集。 原来得知拉贝的处境后,曾经受他庇护的南京百姓自发筹集了两千美元,千里迢迢寄给这位恩人,南京人不曾忘记,是拉贝和他的伙伴给了他们重生的希望,这份沉甸甸的感恩,穿越万水千山,温暖了拉贝的心田。 回望那段刻骨铭心的岁月,拉贝经常潸然泪下,他常说中国已经成了他的第二故乡,正是在这片土地上,他见证了战争的残酷,也感受到了人性的光辉,是中国人的善良坚韧感召了他,让他在血雨腥风中勇敢地选择了正义。 信源:百度百科:约翰·拉贝