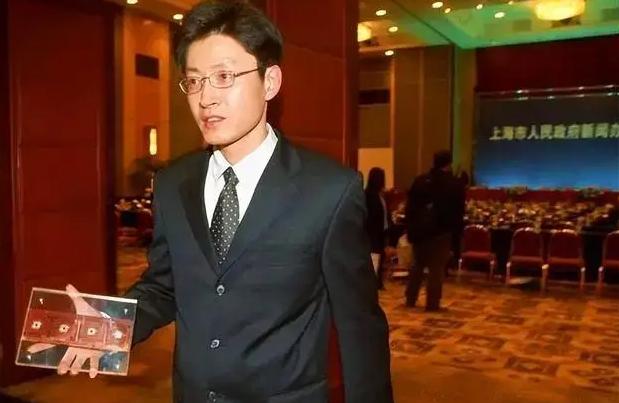

2006年,“芯片天才”陈进带着国家的天价科研资金逃往美国,致使中国芯片行业陷入长达13年的寒冬。 麻烦看官老爷们阅读时点赞关注一下,方便您进行讨论和分享,谢谢支持! “天才”、“芯片先驱”、“骗子”、“小丑”……这些截然不同的标签,曾经被媒体和公众赋予同一个人——陈进,2003年,这位满载国人厚望的“天才”科学家,在全国人民的瞩目下,推出了被誉为“中国芯”希望的“汉芯一号”芯片,然而仅仅三年后,一场闹剧般的真相揭露,让这位“天才”成为了“骗子”,也让国人的梦想瞬间破灭。 陈进“汉芯”事件,绝非一起简单的学术造假案件,它撕开了中国芯片产业面临的种种悲哀现实。 故事还要从陈进的求学经历说起,这位福建莆田人,1986年考入同济大学计算机系,以优异成绩完成学业后,远赴美国深造,在德州大学奥斯汀分校,陈进攻读计算机博士学位,师从国际著名学者,学成归来后,他先是在摩托罗拉等跨国公司担任要职,后在上海交大任教,研究方向转向芯片领域。 2001年,已近不惑之年的陈进,迎来了人生的转折点,彼时,中国政府提出了“以芯片设计与制造为突破口”的振兴信息产业的战略,并启动了多个国家级科研项目,陈进抓住机遇,向上海市科委提交了“汉芯”芯片研发计划,凭借着在摩托罗拉的工作经历和在德州大学的学术背景,他成功说服了各方,获得了巨额科研经费支持。 2003年2月,陈进团队宣布,“汉芯一号”芯片研制成功,各项性能指标达到国际先进水平,在一场隆重的新闻发布会上,身着笔挺西装的陈进,自信地向全国人民展示他的杰作,现场气氛一度达到高潮。 消息迅速占据各大媒体头条,陈进也被冠以“中国芯片设计第一人”的美誉,对困扰中国多年的“缺芯少魂”问题,陈进似乎给出了完美的解决方案。 然而狂欢盛宴的背后,一个可怕的真相正悄悄浮出水面…… 2006年一则匿名举报,犹如平地惊雷,瞬间击碎了“汉芯”的神话,举报人指出,“汉芯一号”芯片存在诸多造假漏洞:宣称的自主知识产权,实为他人芯片的拙劣拷贝,所谓国际领先的技术指标,根本无法在任何权威机构得到验证……种种疑点,引发了舆论和主管部门的高度关注。 调查的深入,揭开了这场闹剧的种种荒诞内幕,所谓的“汉芯”芯片,竟是陈进从摩托罗拉公司购买芯片,简单更换商标包装后,谎称自主研发的结果,而号称投入上亿资金的研发团队,实际上只有区区三人。 更令人瞠目结舌的是,这个骗局竟然通过了多轮专家评审,顺利拿到国家各类科技立项,种种细节曝光,无不令国人震惊、愤怒,也让整个科技界陷入深深的尴尬和自省。 随着事态发酵,陈进的谎言被彻底戳穿,他先是百般狡辩,继而玩起了失踪,多方确认,这位“闻风而逃”的“天才”已经携款潜逃国外,留下一地鸡毛的烂摊子,任凭公众的质疑和控诉,“汉芯”的梦,就这样轰然倒塌,国人多年的企盼和付出,也化为泡影。 举国瞩目的“中国芯”梦,成了骗局,投资者的热情被无情浇灭,风险投资纷纷撤离,众多芯片项目胎死腹中,而政府对产业的扶持政策,也因信任危机而变得更加谨慎,种种负面影响叠加,中国芯片业一度陷入低谷。 但危机也孕育着转机,经过数年的艰难爬坡,“中国芯”梦,终于在一批民族企业身上,重新点燃希望,以中芯国际、华为海思为代表的本土芯片企业,靠着坚定的自主研发信念,付出比常人更多的努力,终于在核心技术上实现了突破,成为行业发展的中流砥柱。 “汉芯”事件,给中国科技界、产业界上了生动的一课,它警示我们,诚信是科研的生命线,失去诚信,就失去了一切。 经此一“役”,中国开启了反思与重建的征程,学术界加快了诚信体系建设,完善了科研伦理规范,科研管理部门着力构建以创新质量和贡献为导向的评价机制,强化项目全流程的监管,产业界则立足自主创新,加大核心技术攻关,努力补齐“缺芯”的短板,一个由政、产、学、研各界共同参与的科技创新生态圈正在形成。 信源百度百科:汉芯事件