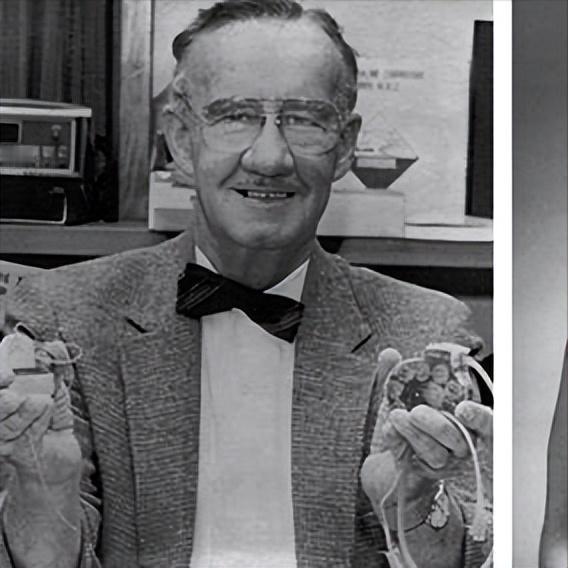

1956年,一美国科研人员在实验室中,因疏忽将1兆欧的电阻器误认为是1万兆欧,并将其连接到记录器上。没想到,这一失误竟意外引发了记录器中如同心跳般的节奏信号。这一奇妙的巧合,最终促成了全球十项伟大工程学发明之一的诞生…… 参考信息:民族复兴网“【历史】一个“失误”成就心脏起搏器”2020-06-29的报道 别慌,有个小东西能救命! 你有没有想过,心脏,这个不知疲倦的“永动机”,万一罢工了会怎样? 15秒昏厥,3分钟脑损伤,5分钟…… 想想都后背发凉。 幸运的是,在死神面前,人类并未束手就擒,而是以顽强的毅力和智慧,创造出了一个堪称生命之光的伟大发明——心脏起搏器。 这个小玩意儿的问世,成为了20世纪中期最耀眼的科技成果之一,它有力地证明了科技对人类命运的巨大影响力。 在面对心脏停止跳动的危机时,曾经人们只能感到生命的无常和脆弱,在起搏器尚未诞生的那个年代,即便是医生面对此景也束手无策,病患更是陷入了求生无望的困境。 心脏起搏器的出现,仿佛在生命的长夜中燃起了希望的火光,为数以万计的生命垂危者照亮了重生的道路。 它的发明不仅象征着医疗技术上的重大革新,更体现了人类在与疾病斗争中坚韧不拔的精神和以人为本的科技发展理念。 从一个简单而创新的念头,到如今演变成为高度精密的医疗装置,这一过程本身就足够传奇,也为人类健康领域因科技进步带来的巨大益处提供了生动的见证。 让我们将时钟拨回到1871年,那时的麻醉技术尚处于起步阶段,因氯仿麻醉引发的心脏骤停事件屡见不鲜。 正是在这样的背景下,德国的一位医生斯坦因突发奇想,使用针形电极对患者的心脏尖部进行刺激,奇迹般地将病人从死亡线上拉回。 这标志着人类首次利用电刺激成功救治心脏骤停,为医学界树立了新的里程碑。紧接着,又出现了一个令人瞩目的病例。 一位名叫塞拉芬的德国女工遭遇手术意外,使得心脏暴露在外,这为医生们提供了直接观察心脏的机会。 他们在塞拉芬的心脏上进行了电刺激实验,意外地发现电流能够调控心跳的节奏。塞拉芬的勇敢和无私,为心脏起搏技术的发展奠定了坚实的基础。 进入1932年,美国的海曼医生在进行手术时偶然发现,轻触右心房即可促使心脏恢复跳动。 海曼迅速与他的工程师兄弟联手,制造出了首个手动式起搏器,这个装置虽庞大且需通过发条驱动,却证实了电刺激心脏的实际效果,并为后续研究指明了道路。 受海曼的启示心脏起搏技术迅速发展,到了1928年,澳大利亚的医生与物理学家团队运用早期的起搏器,成功救治了一名已经停止心跳的婴儿,标志着心脏起搏技术在临床应用上的重大突破。 1952年,美国的保罗·卓尔医生推出了“心外起搏”方法,通过在胸部表面施加电击,帮助心跳停止的患者恢复生命迹象。 尽管此法会引发肌肉疼痛,却仍为患者带来了生的希望,并迅速得到了医学界的广泛认同,使得卓尔获得了“心脏起搏之父”的美誉。 早期的起搏装置存在一个共同的局限,那就是它们的体积过于庞大,不便携,仅能在医疗机构中应用,而真正的转折点发生在1958年。 美国的工程师威尔逊·格雷特巴赫在一次实验中不慎替换了错误的电阻,意外地发现了一种类似心脏跳动的规律性电信号。 这一“误打误撞”的发现让他灵光乍现:是否可以将这类信号用于治疗心律不齐? 心动不如行动,格雷特巴赫辞去了工作,把自己关在仓库内,着手研究可植入式心脏起搏器。 他攻克了封装与电源难题,并最终研发出了一款小型、可植入人体的起搏器。 到了1960年,德国的格雷特巴赫研发的心脏起搏器首次在一位77岁的老年患者身上得到应用,为他延长了18个月的宝贵生命,标志着心脏起搏技术迈入新纪元。 在欧洲,心脏起搏技术同样在稳步前行。 有三位欧洲的传奇人物,他们是外科医生阿科、工程师如恩以及病患拉森,他们的事迹充满了感人肺腑的力量。拉森一生中更换过26台起搏器,多活出了43年! 这不仅证实了起搏器的实效,也促进了起搏技术的持续进步。而格雷特巴赫继续他的创新脚步,发明了锂电池,突破了起搏器电池寿命短的限制,使得起搏器更加微小、稳定和耐用。 现在锂电池在大部分心脏起搏器中都得到了广泛的应用。现代心脏起搏器已经进化得更加高尖端,它们不仅可以监测心跳,还能同步调控心房和心室,大大提高了工作效能。 如今心脏起搏器已经演变成一个微小的高科技装置,仅2厘米大小,重约30克,电池使用寿命可长达5至10年。这项技术为全球数以百万计的病患提供了帮助。 探索的脚步远未停止。科学家们仍在继续研究,期望开发出更前沿的生物起搏器,利用人体自身的能量维持运作,甚至有望修复受损的心肌细胞。 未来的起搏器可能会更为微小、智能和个性化,甚至可能通过微创手术进行植入,为病患提供更为便捷和高效的治疗方案。