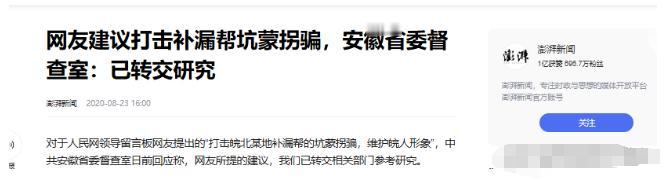

2006年,“补漏”的神秘组织突然出现,这个组织在全国范围内活动,如今真相渐渐浮出水面:它的背后隐藏的秘密令人咋舌。有传闻称,他们的年收入高达几十万! (信息来源:澎湃新闻2020年8月23日发布《网友建议打击补漏帮坑蒙拐骗,督查室:已转交研究》) 李先生怎么也没想到,一次简单的屋顶漏水维修,会让他损失数千元,还惹来一肚子气。起初,只是在网上搜了一下“屋顶补漏”,很快便被铺天盖地的广告包围,一个自称“专业补漏二十年”的团队引起了他的注意。 有这样一群人,他们以修补漏洞为生,逐渐演化成一种独特的“商业模式”。 他们被称作“补漏帮”。本文将揭开“补漏帮”的神秘面纱,深究其从诞生到蔓延的过程,以及其如何在消费市场掀起波澜,诱使消费者一步步陷入其预设的圈套。 他轻信了那些看似热心的承诺——上门检查,费用可谈。但当工人实际到达时,却将一处小瑕疵夸张为严重的安全威胁,收费更是水涨船高。 这时李先生才恍然大悟,自己沦为了“补漏帮”的受害者。遍布神州大地的受害者们,都在不经意间陷入了相同的陷阱。 补漏帮的成员看似平凡,却将修补工作转变为一种“商业活动”,让无数人落入其精心设计的“商业模式”之中。 这种商业模式的复杂性和隐蔽性使得它们能够在监管的缝隙中生存和繁衍,对消费者权益构成了极大的威胁。本文将深入分析“补漏帮”的运作逻辑,并提出保护消费者权益的有效策略。 “补漏帮”的起源可追溯至21世纪初,最初在安徽亳州等地区悄然兴起。 伴随着城市化步伐的加快,房屋建设中出现了许多问题,特别是老旧小区的渗漏问题,为“补漏帮”提供了生存的温床。 最初,他们可能只是为了谋生,驾着面包车四处揽活,哪里需要就去哪里。 随着市场需求的增加和竞争压力的上升,这一群体开始变质。他们不再局限于微薄的收入,开始追求更大的利益,业务范围也逐渐扩展至全国,形成了一种流动性很强的商业模式,宛如候鸟追随着雨季的足迹。 “补漏帮”之所以能够“成功”,得益于其精准的营销策略和一连串的诈骗手段。 他们精通吸引眼球的艺术,利用多种手段吸引潜在客户。他们利用醒目的面包车广告、高声吆喝、街头巷尾的传单,乃至网络平台上的广告进行宣传,编织了一张巨大的营销网络。 更让人防不胜防的是,他们善于伪装成值得信赖的“本地师傅”,利用人们对乡亲的信任,降低防范意识。 在定价方面,“补漏帮”更是手段高明,他们通常不急于报价,而是使用“免费检查”、“优惠价格”等诱人口号吸引顾客,待到获取信任后才“夸大”问题,将小工程说成大项目,索取远高于市场标准的费用。 纵使消费者妥协接受,他们还会在施工过程中不断增加费用,使得最终支付的金额远超预期。 尽管目前尚未有确凿的证据表明补漏帮存在一个严密的组织架构,但通过观察其一致的营销策略和类似的欺诈手法,以及跨地域的活动模式。 这样的培训体系能迅速地将所谓的“成功”案例推广,让新入行者快速掌握一整套行骗技术。 补漏帮所采用的手段往往站不住脚,他们通常使用一些低廉劣质的材料,成本低廉,却以高额的价格推销给消费者,以赚取丰厚的利润。 更糟糕的是这些质量低劣的材料不仅无法有效解决房屋渗漏问题,反而可能对建筑结构造成破坏,留下安全隐患。 李女士的遭遇只是众多案例中的一个缩影,网络上充斥着类似的故事。 有的市民被街边行驶的面包车上的“防水补漏”广告所吸引,结果白白花费了数千元却毫无改善; 有的市民在网络平台上寻找到所谓评价高的服务商,却遭到了狠狠的敲诈;还有的市民被熟人以“可怜”为由头所骗,结果损失惨重。 这些例子无不展示了补漏帮的诈骗手段之多,以及消费者权益受损的严重程度,在面对如此泛滥的骗局时,消费者必须增强警觉性和自我保护意识。 应始终牢记“一分钱一分货”的原则,避免受到低价诱惑,也不要被所谓的“专家”头衔所欺骗。 选择维修服务时,要进行多方面的比较,并选择那些有正规资质的维修公司,签订明确合同,约定服务价格与内容。 相关部门应当加大对这类流动维修服务的监管力度,严格执法,净化市场环境。 同时也要强化对网络平台的监督,避免其成为诈骗滋生的土壤,并建立起完善的举报和维权机制。目前,消费者一旦受到补漏帮的欺诈,维权之路十分艰难。 由于其高度流动性和缺乏正规的营业执照,即便是报警或者拨打12315投诉,往往也难以追回损失。 因此必须进一步完善相关维权渠道和机制,简化流程,提高效率。 补漏帮的“赚钱之道”,实际上就是一本“中国式骗局”的实用手册,他们利用信息的不对称性、监管的漏洞以及消费者的心理弱点,将所谓的“补漏”变成了一条生财之道。 要彻底解决这一问题,需要消费者提高警觉,监管部门加强监督,社会各方共同努力,构建起一个更加诚信、公开透明的市场秩序。