我的私人书单

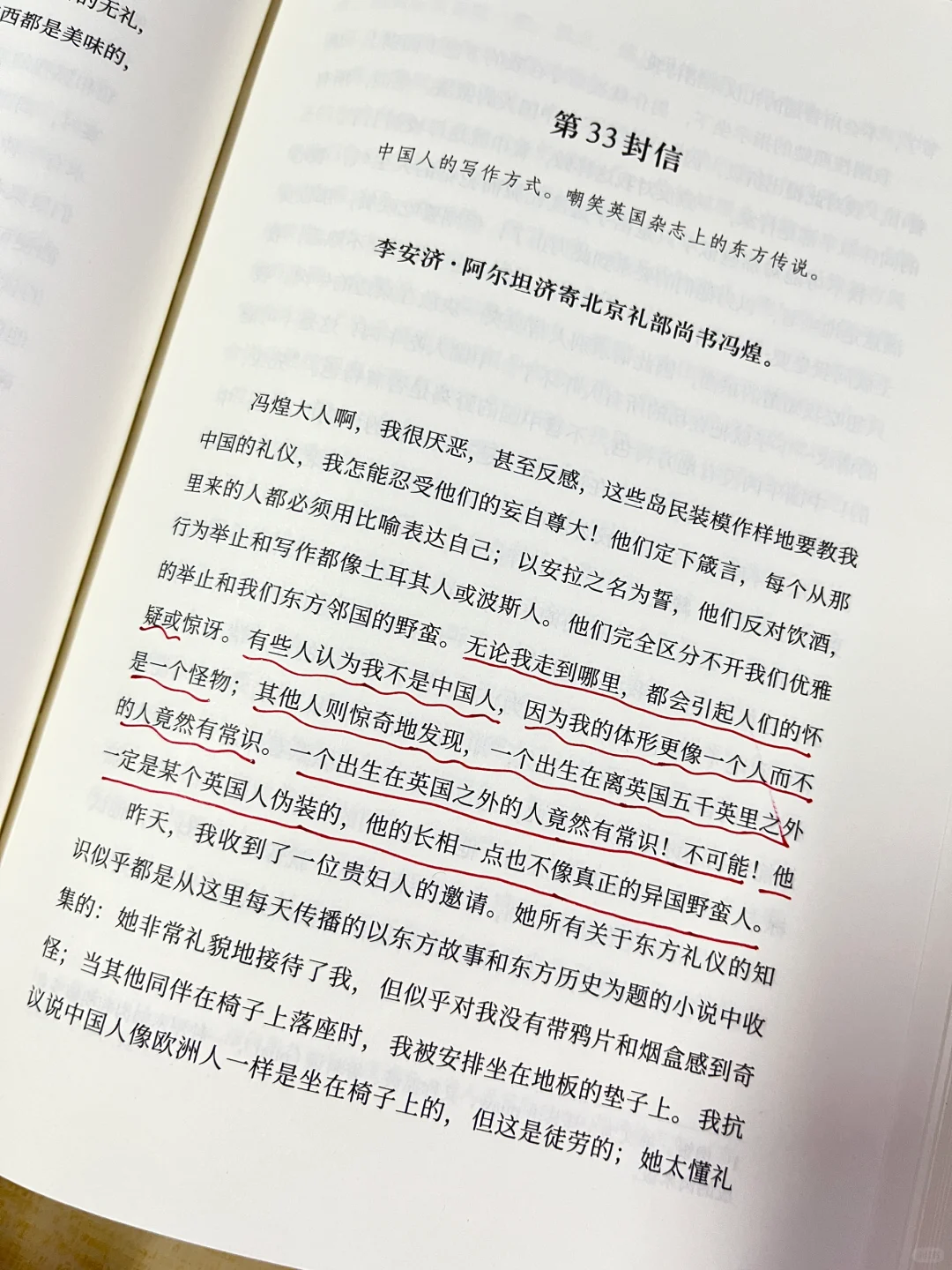

“有些人认为我不是中国人,因为我的体形更像一个人而不是一个怪物;其他人则惊奇地发现,一个出生在离英国五千英里之外的人竟然有常识。一个出生在英国之外的人竟然有常识!不可能!”

18世纪英国人眼中的中国人是怎样的?

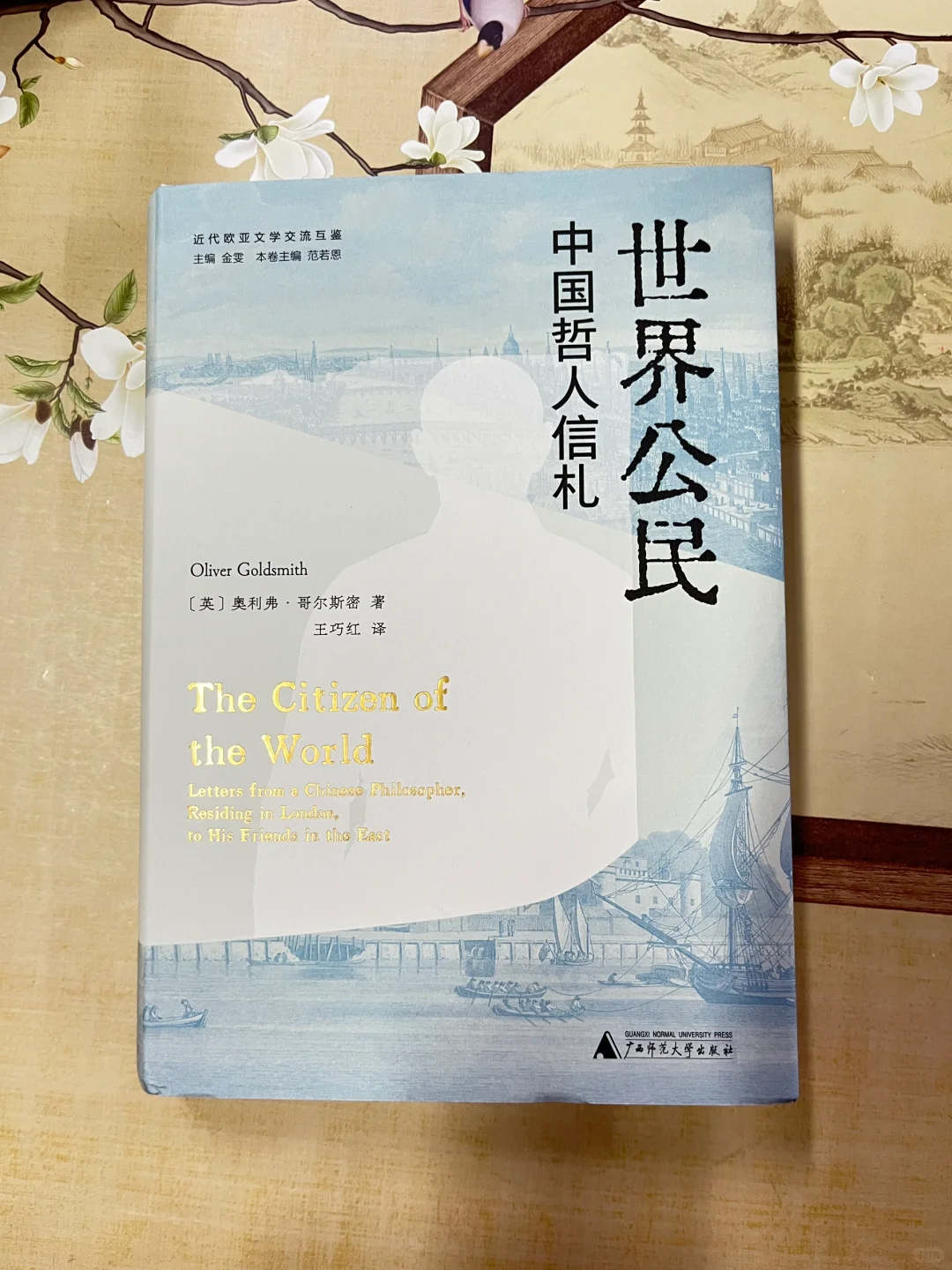

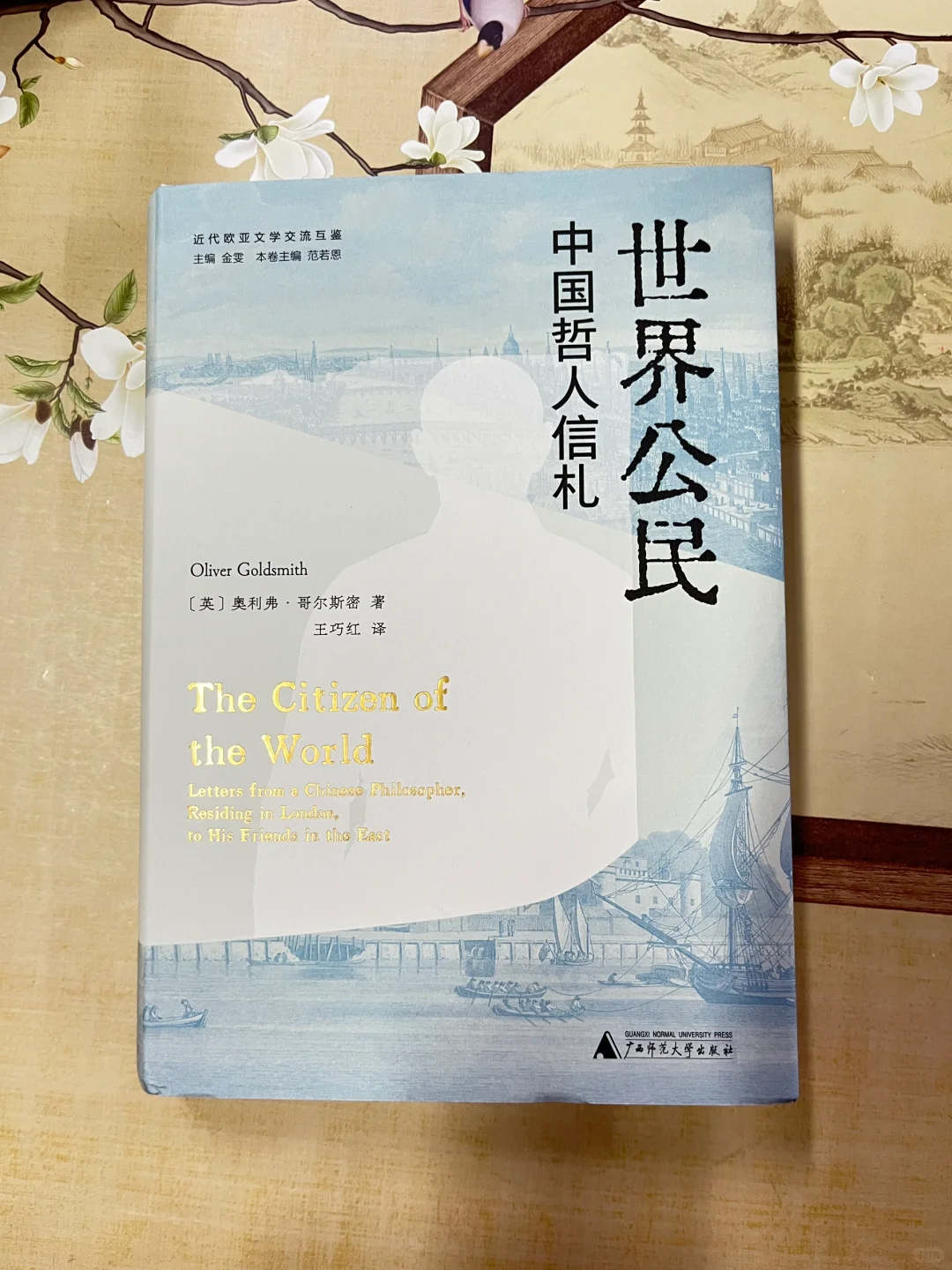

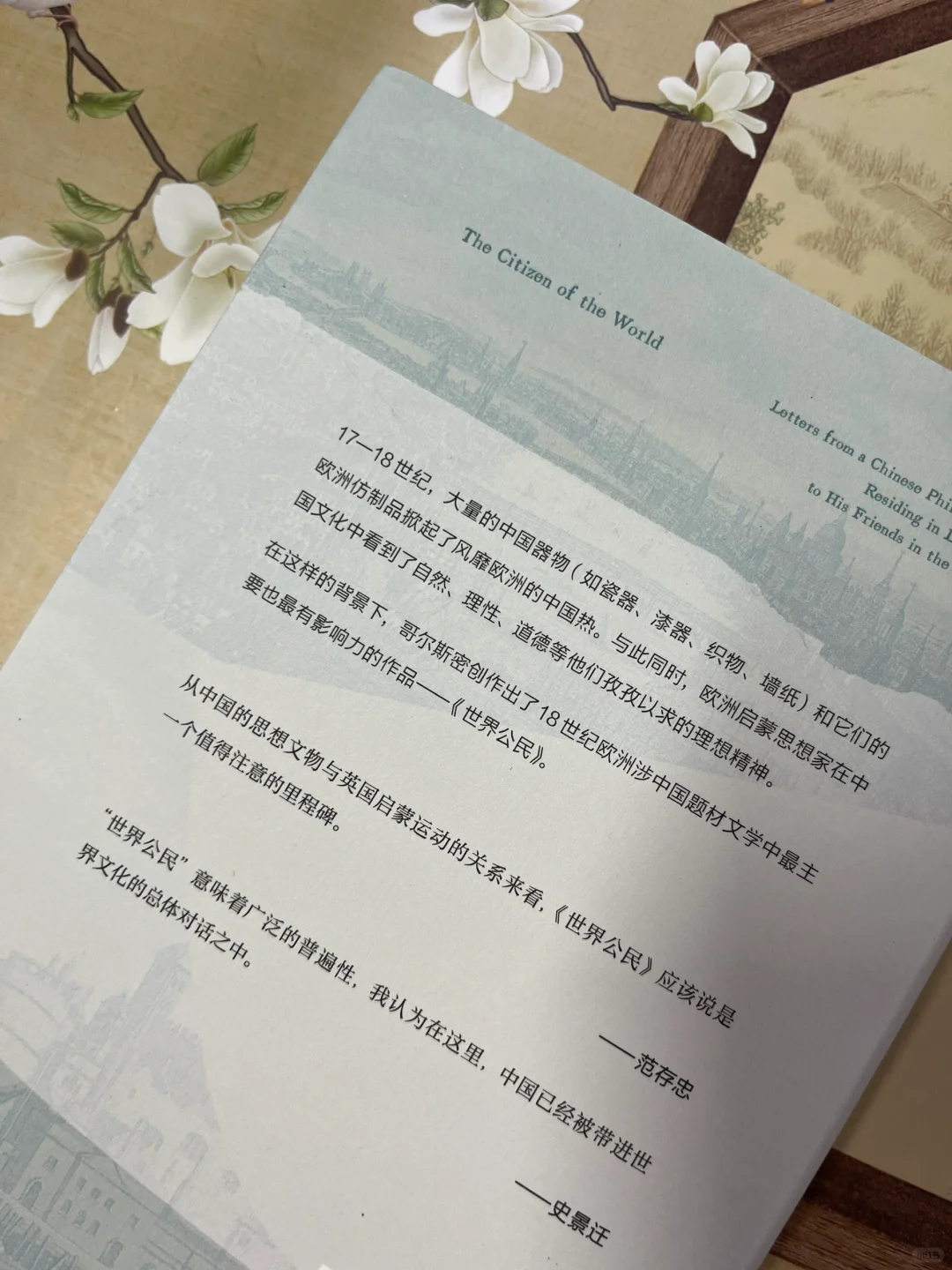

这在奥利佛•哥尔斯密的《世界公民:中国哲人信札》一书中有生动地叙述。

本书是一部18世纪的英语书信体小说。作者虚构了旅英华人李安济,会讲英语,在欧洲商人的推荐下游历至伦敦。他将见闻写信寄给北京的朋友礼部大臣冯煌,谈论对英国社会的印象、见解,借此讽喻英国社会,评论时政,介绍中国文化,共123 封。

钱钟书认为,本书是同类型文学作品中最伟大的经典。本书的一大特点就是诙谐而犀利的讽刺,深刻的洞察力。钱老一贯尖锐辛辣的调侃可谓与之如出一辙。

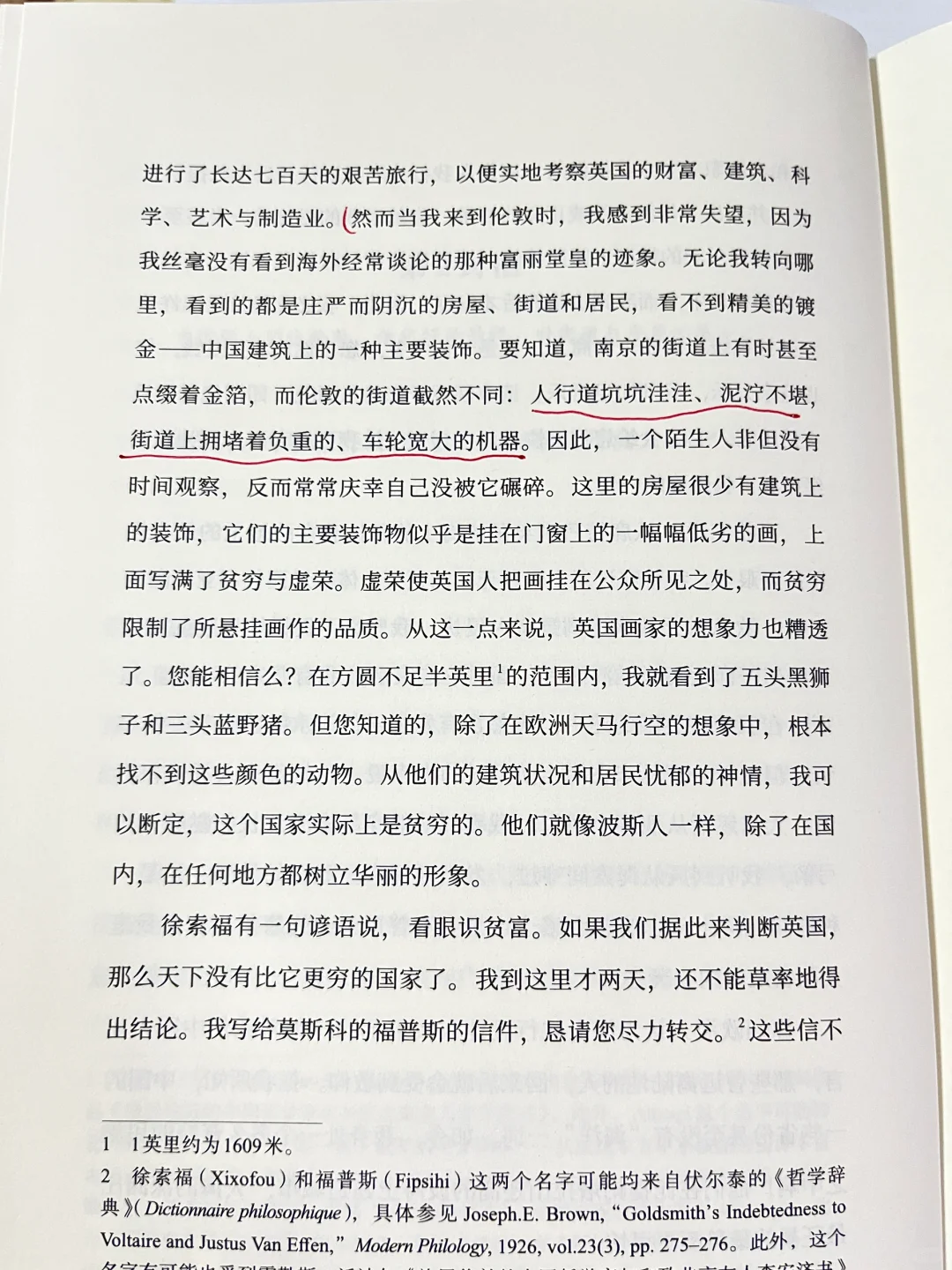

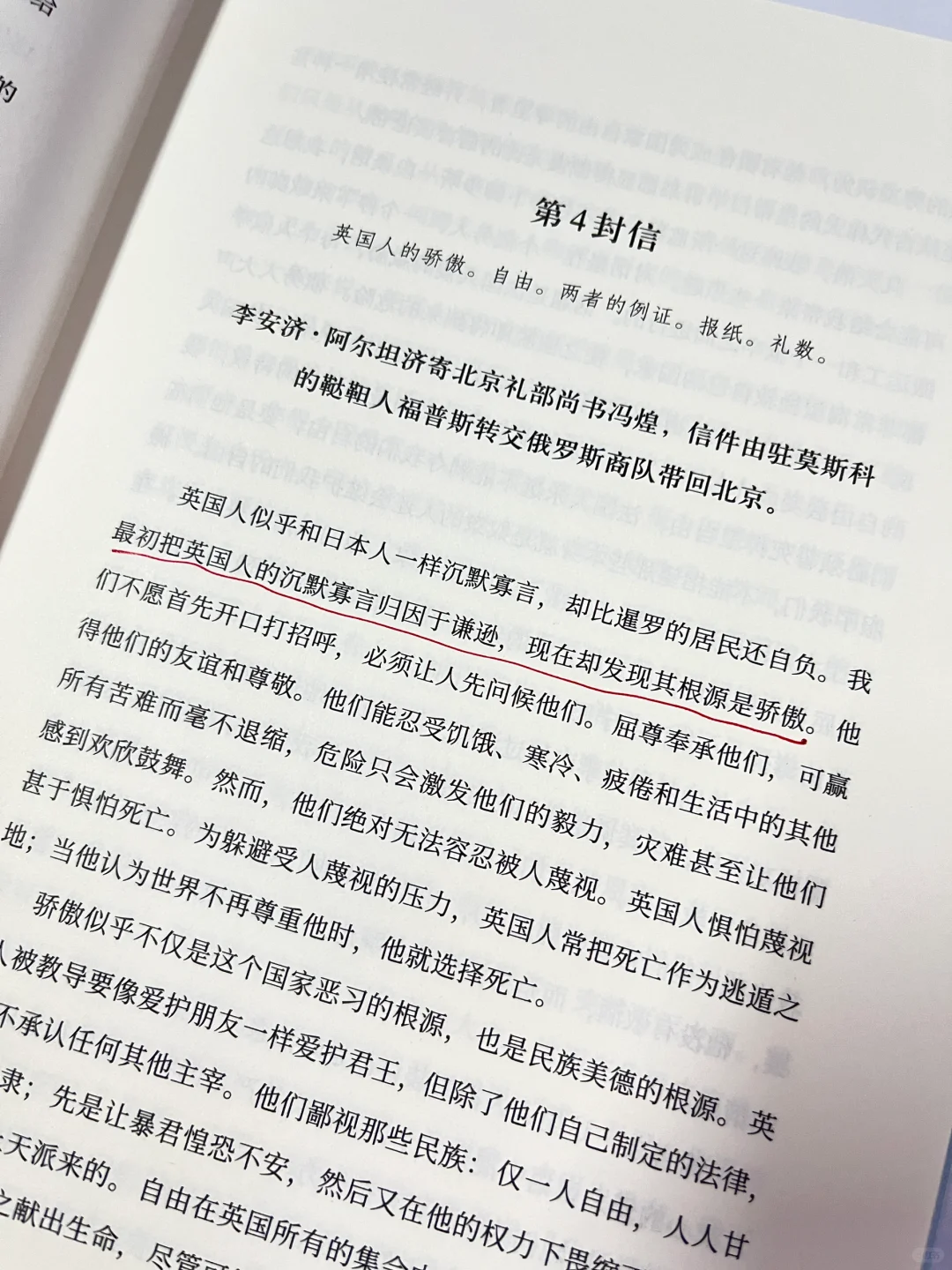

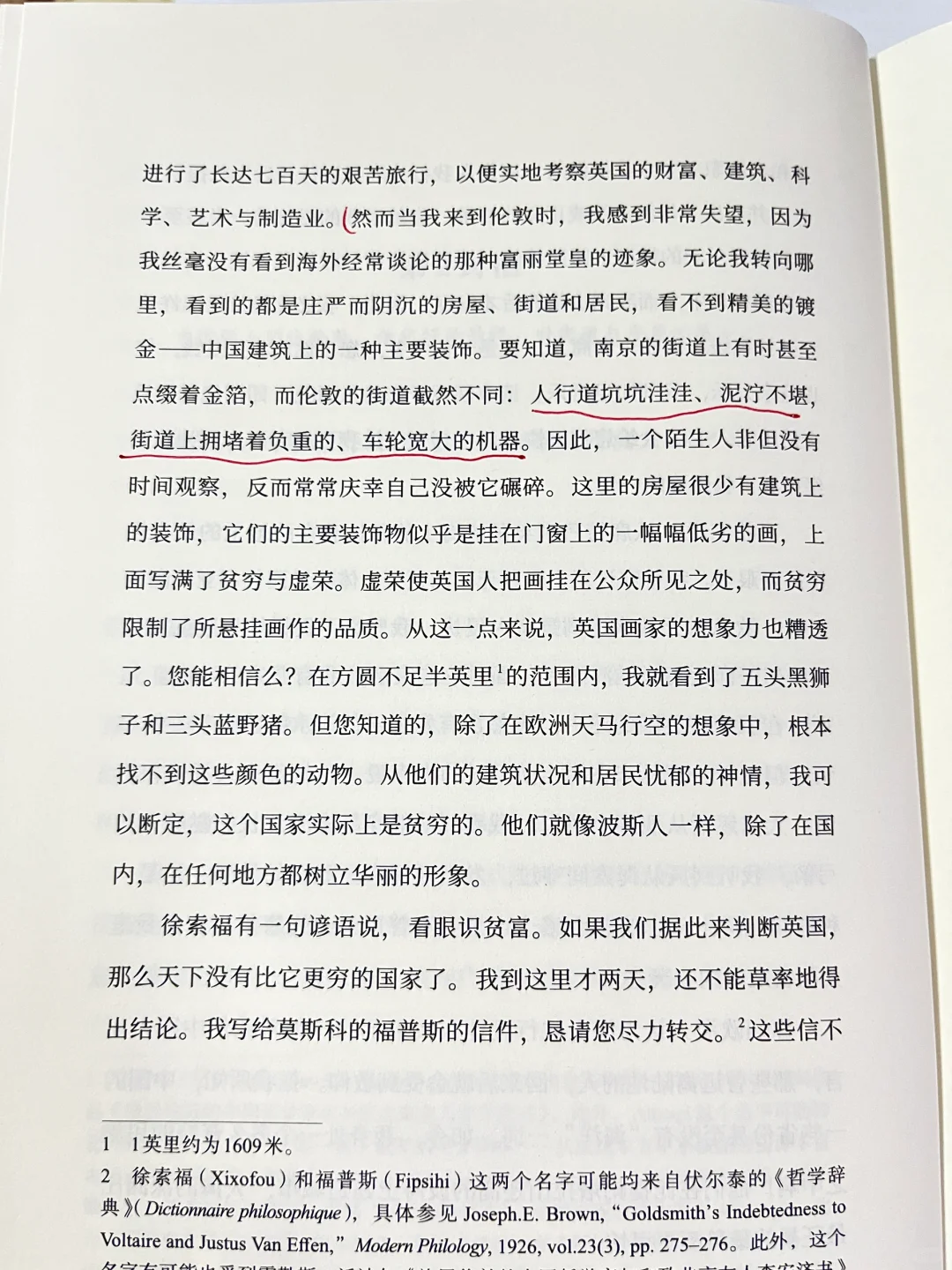

李安济初到伦敦时,伦敦给他的印象是这样的:人行道坑坑洼洼、泥泞不堪,街道上拥堵着负重的、 车轮宽大的机器。而英国人的沉默寡言并非谦虚,根源是骄傲。并且,对政治有着独特的热情,人人都假装自己是政治家。

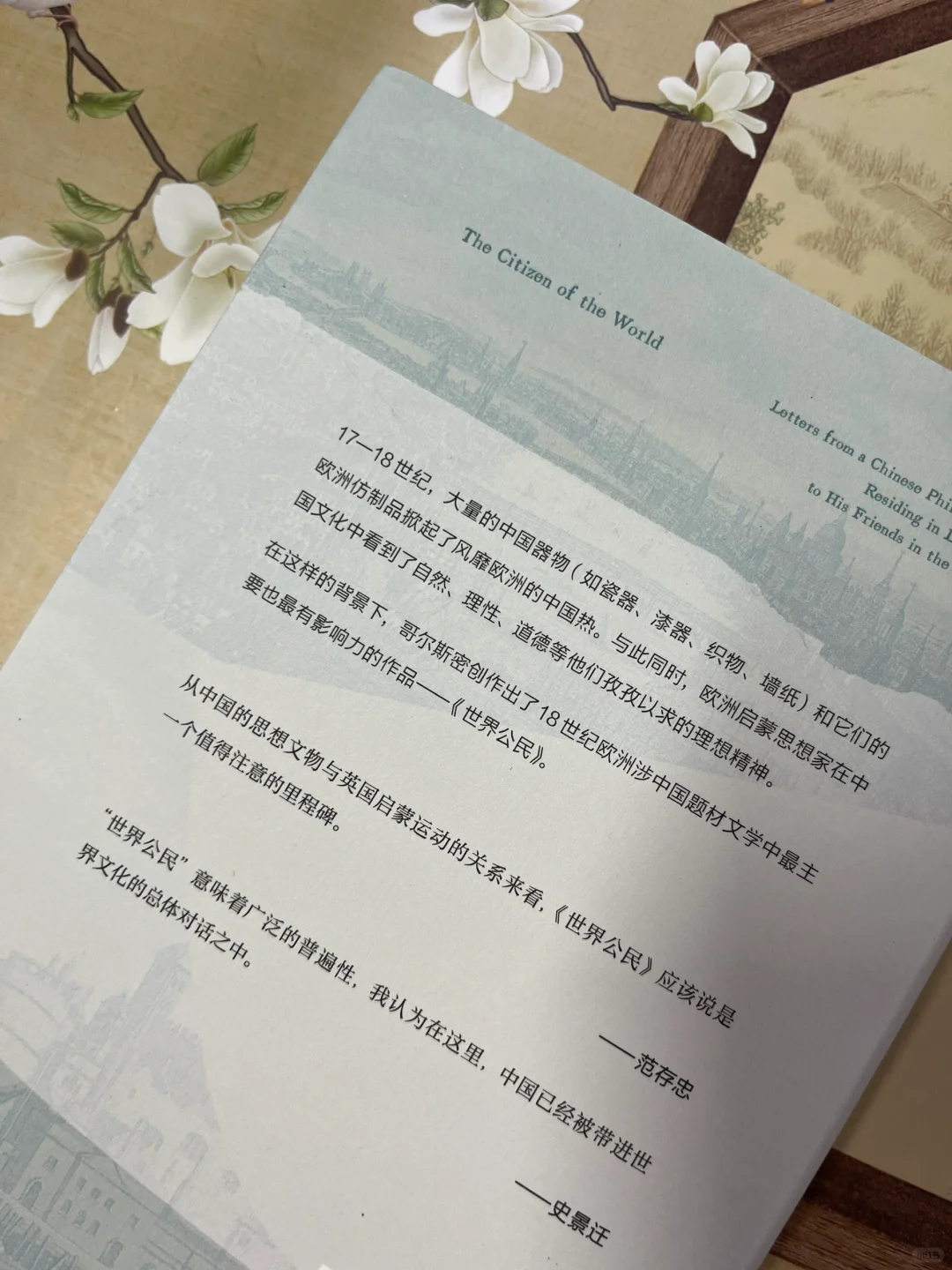

17—18世纪,大量中国的器物(如瓷器、漆器、织物、墙纸)和它们的欧洲仿制品掀起了风靡欧洲的中国热。

但本书却指出,当时伦敦流行的中国风尚是对中国文化的歪曲。书中写到,李安济受到一位杰出英国女士的接见。她竟惊讶于他没有带鸦片或烟盒。他被安排坐在地板的垫子,而不能像欧洲人一样坐在椅子上。晚餐时她以为他会要求食用熊掌或燕窝,而对他食用牛肉且不使用筷子表示震惊。

本书是在18世纪欧洲“中国热”背景下的产物,反映了当时西方社会对东方文化的好奇与向往。作者利用了这种虛构的异国视角,巧妙地融入了讽刺与批评,使得作品在娱乐读者的同时,也提供了一种独特的社会观察和哲学思考。

本书对人生和世态的观察与描写细膩深刻,充满智慧和幽默,揭露了世间的丑态愚行,风格宏伟又轻松,“语言堪称完美,闲适又精致”,是18世纪欧洲涉中国题材文学中最主要也是最有影响力的作品。

小格格crystal

这个选题很有巧思

逃逸日记

1819世纪欧洲对中国的评价从尊敬向往变的褒贬不一,褒的主要是艺术家。这里主要批评咱们的就是英国。这个作者太牛了