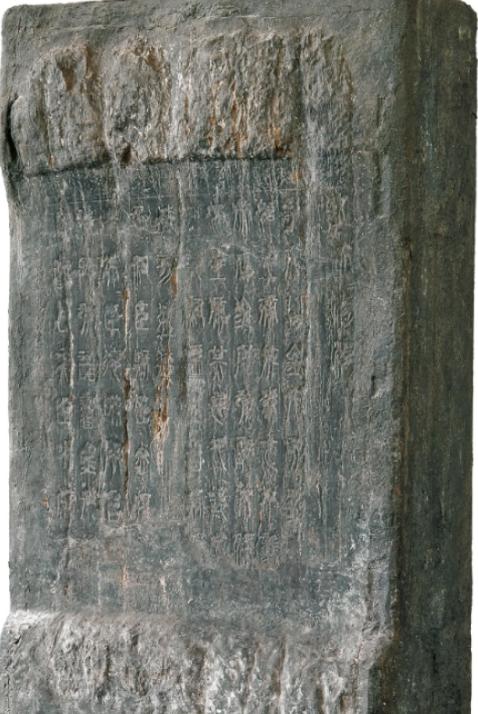

铭功会稽岭,骋望琅琊台。刑徒七十万,起土骊山隈。 在山东临沂西海岸,有一座夯土垒就而成的三层高台。我国古代地理巨著《水经·潍水注》是这样描述的:“孤立特显,出于众山上,下周二十余里,傍滨巨海”--它就是琅琊台。 公元前219年,始皇帝泰山封禅后巡视琅琊,驻跸三个月,下令迁徙周边民众三万户于琅琊山,免税十二年,为他修建了这座琅琊台。 琅琊台,一个读起来就充满仙气的名字,不管那位自觉已经达到人间权势顶点,开始追求长生不老的始皇帝,在这座高台上寄托了怎样的期待,如今留下的都只有一块琅琊。 这是秦始皇在第二次南巡疆土时,命令李斯用小篆字体亲笔书写,而后篆刻得来的石碑,在全国共有7块,记录着这位千古一帝的丰功伟绩。 两千年过去后,如今存世的有2块,其中泰山刻石残存仅10字,展览在山东岱庙;另一块就是琅琊石刻,原迹只有84个字,其余都是后人修复,被国家博物馆收藏,也是国博唯一一件单独配备保安且裸展的藏品。 值得一提的是,琅琊刻石上同时存在始皇和秦二世的诏书,分为两部分:第一部分共705字,是7块刻石中唯一两句一韵的始皇颂诗;第二部分则是共79字的秦二世诏书,7块刻石都一模一样。 虽然石刻上的内容如今已十不存一,但琅琊台和琅琊刻石还能让后人瞻仰已经非常难得。据宋朝名家苏轼在文中记载,他考证琅琊石刻时就仅存84字,而且以秦二世的诏书为主。 明万历帝时,当地记载了修复琅琊刻石的过程,在修复完成后,还专门用另一块大石碑将琅琊刻石套住,以作保护。 但在清代,这块刻石先后在顺治、道光、光绪三朝遭受破坏,直到1921年,当地官员带人收集了所有残块拼接在一起,保存在县衙,才让琅琊刻石有重见天日的机会——它解放后先收藏于山东博物馆,1959年由国家博物馆收藏。 而琅琊台本身也命途多舛,据说在秦始皇之前,春秋霸主越王勾践就曾徙都琅琊,并在琅琊山海畔修建观海台。秦始皇是在毁坏的原址上,扩大重建了琅琊台。 到了西汉时期,琅琊台在一场大地震中倒塌,部分被埋入地下,直到明朝万历年间,才由诸城知县颜悦道重修。 正因如此,到了现代,琅琊台上的建筑古迹早已不见踪影,我们只能从一层层夯土和石砌,以及周围出土的青铜器上,遥想当年大秦帝国的风采。 历史如何记录?是文字的记载,还是古迹的留存?都是,但却不只是,当我们遥望夜空,星河斗转,似乎能跨越时空看到先辈们在这片同样天空下,生活、战斗、建设,感受到血脉中的那份悸动,这才历史的传承,是文化的延续。 而琅琊台,就是一个可以让我们回望历史的地方。