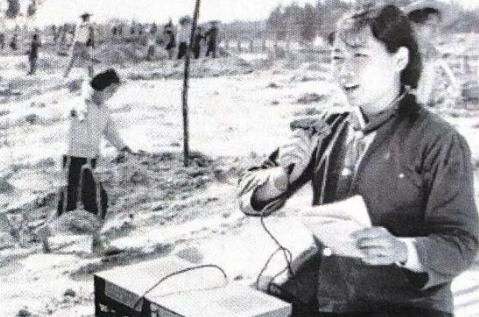

1971年,水库监管员曹德旺在连续蹲守多个夜晚后,终于抓住了一个偷窃粮食的年轻媳妇。 1971年,曹德旺面对家乡福清县水库修建的艰巨任务,毅然决然地投身其中。当时,曹德旺已因涉足白木耳跨省交易而遭到“投机倒把”的贴标和财产没收,他所依赖的正是那位教导员的帮助,这位教导员曾为他证明清白。因此,曹德旺此行既是一种答谢,也是实际上的生计需求。 福清县的水库工程条件艰苦,但工资待遇却远超当时许多职业,水库工人月薪高达90元,对比之下,工厂学徒仅有18元,即便是处级领导干部也仅70元。教导员在了解曹德旺的意愿后,提出让他担任食堂炊事员,这是一个相对轻松的岗位,无需承受户外工作的辛劳。 然而,接手食堂工作后,曹德旺很快发现了食堂运作中存在的多个问题。工人们频繁抱怨,主要问题包括热水供应不足、早餐时发现的是未煮熟的米粒而非米饭,以及干粮被窃。针对这些问题,曹德旺采取了积极措施进行解决。他与其他炊事员合作,承担起挑水的任务以保证有足够的热水供应;为防止早餐时的恶作剧,他规定所有工人需在晚上九点前交饭盒给炊事员统一管理,并将其锁在安全的地方。 尽管这些措施有效地解决了前两个问题,但干粮被盗的问题仍然困扰着他。此问题的发生在于工地的管理漏洞及个别人员的道德缺失,曹德旺对此进行了深入调查。 在20世纪70年代,中国实行粮食配给制,这一制度在某工地上产生了意料之外的麻烦。粮食配给严格按需分配,总量极为有限,然而,工人们发现储存于罐子中的粮食不时会少一些。起初,人们对此并未过多关注,然而随着事件的频繁发生,工人们的不满逐渐增长。有些工人甚至开始怀疑和他们关系良好的同事曹德旺,直接质问他是否参与了粮食的盗窃。 在那个年代,盗窃粮食被视为重罪,一旦被抓到,后果极其严重。曹德旺深知自己必须洗清嫌疑,因此下定决心要查明真相。他开始仔细观察和分析失窃事件,发现粮食并不是一次性大量减少,而是频繁地少量失窃。这种盗窃模式不同于常规的“大偷一次即逃”,而是似乎有计划地让大家缓慢察觉到粮食的减少。 曹德旺的推理逐步深入,他开始怀疑这是一名熟悉工人营房环境、且非出于贩卖之目的的“内鬼”所为。此人显然是生活在工地附近的熟人,但具体是谁,曹德旺一时间难以确定。他决定继续观察,以期捕捉到犯罪者。 细心的他在一日例行检查时,注意到一个放置在角落的水桶。水桶被随意地覆盖着,显得与周围环境格格不入。 曹德旺被这个水桶的摆放位置所引起的好奇心驱使,决定亲自查看。他伸手进桶,摸索了一番后,竟然触摸到了一些硬物。进一步探查后,他惊讶地发现,桶底下居然隐藏着一层精心设置的木格,木格下竟然藏有半桶的米和地瓜。这些正是近期频繁失窃的工人干粮。 在一次偶然的机会中,曹德旺从挑水归来时,在食堂门口碰到一位鬼鬼祟祟的女子。这名女子正是他的房东的儿媳,年纪与曹德旺相仿。她显然很惊慌,当被曹德旺质问为何来到这里时,她结结巴巴地声称自己在帮忙倒泔水。然而,曹德旺注意到,女子对泔水桶的关注显得异常紧张。 曹德旺决定深入调查,他要求女子不要离开,并开始仔细检查泔水桶。在女子越发紧张的目光中,曹德旺终于发现了泔水桶底部的异常——那里不仅有残羹剩饭,还有被小心隐藏的干粮。这一发现几乎证实了曹德旺的猜测,盗窃者并非为了贩卖粮食,而是出于某种难以言说的动机。房东儿媳妇含泪跪地,泣诉家中粮食早已耗尽,实在是无奈之举。她哀求曹德旺能够宽恕她这一次过失,承诺今后绝不再有此行为。曹德旺虽然明白她的困境,但也清楚,若不让她受到应有的惩戒,恐怕难以保证不再有下一次。 经过一番思考,曹德旺决定给予一次机会,但必须有相应的约束措施。他要求房东儿媳妇的丈夫亲笔写下保证书,承诺今后不再有此类行为,以此作为对其放过的条件。房东儿媳妇怀着感激的心情,连忙答应,并赶回家准备保证书。 此事件虽然得以圆满解决,但也在村中引起了不小的波动。 来自 丁丁著. 人生真相[M]. 2023