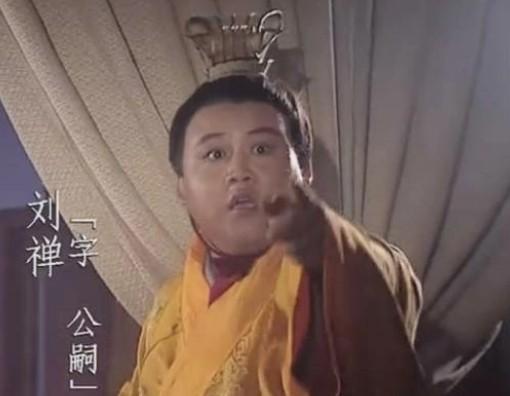

三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。 杜甫的一句诗几乎道尽了千古名相诸葛亮的一生,特别是“老臣心”三个字,让人倍感心酸——在蜀国的第一代人才接续凋零后,是诸葛亮以其空前绝后的才能,撑起了这个国家。 更让后世敬佩的是,刘禅在位时,诸葛亮作为托孤大臣,身居丞相这一开牙建府,执掌军政大权,可以说朝中要员几乎都是由他推荐提拔,却一直鞠躬尽瘁,为蜀国尽忠至死,这种忠诚的品质,也让他成为忠臣的楷模。 不过,在他的殒身五丈原后,刘禅就此不再任命丞相这一官职,让诸葛亮成为蜀汉立国后,唯一一任丞相。这也引起了后世的诸多关注和讨论,那究竟是哪些因素促使刘禅废除丞相呢? 首先,丞相本来就不是一个常设官职。它出现于春秋时期,本来是辅佐相国的职务,在秦朝时,成为百官之首,总理国务,如权倾一时的吕不韦、李斯等,都是担任丞相一职。 汉朝继承了秦朝的官职,设三公,有丞相、太尉、监察御史三人,不过丞相依然地位超然,品阶在太尉和监察御史之上。 但从汉武帝起,皇帝开始限制丞相的权力,直到汉哀帝时,废丞相改成大司徒,形成了大司徒、大司马、大司空的三公格局。从此之后,丞相一职,只有在改朝换代、权臣篡政时,才会出现,曹操就是汉朝的最后一个丞相。 因此,诸葛亮死后,丞相一职并不是必须有人担任,刘禅设尚书令和大将军分掌军政,也是顺理成章之事。 其二、就是诸葛亮之后,蜀国确实也找不到一个人,能够有像他那样的文才武略和崇高威望,很难撑起丞相这个职务的“场面”。 大家可以看看“后诸葛亮时代”蜀国的人才,基本是诸葛亮在出师表中提到过的人物,如蒋琬、费祎、董允等,都是先后担任尚书令、大将军等职,权力的巅峰也不过是以大将军录尚书令,勉强有丞相之实,却难有丞相之名。 至于他们之后的陈祗、董厥等人,或许是因为没有诸葛亮的亲自“担保”,只担任了尚书令,处理政务,大将军一职则由诸葛亮的传人——姜维担任。 可以说,这些人在诸葛亮去世后的数十年里,确实兢兢业业维持着蜀国的稳定,但再也没有人能够震动魏国,给蜀国带来光复旧都的希望。 最后一个原因,或许对刘禅来说也是最重要的一个原因,就是他再也找不到任何一个人,能让他像对诸葛亮一样,给予毫无保留的信任和爱戴。 刘禅和诸葛亮的关系已经远远超出了一般的君臣,对于刘禅来说,诸葛亮即使他从小到大的老师,也是父亲临终前要求他“事之如父”的长辈,绝非仅仅是刘备留给他的托孤大臣。 而对于诸葛亮来说,他也并非单纯地将刘禅当做皇帝尊敬,而是真正“待之如子侄”,倾注的情感,从那篇充满“教诲语气”的《出师表》中就可见一斑。 因此他们之间的感情深厚而复杂,丞相这一职位在刘禅心中也只有诸葛亮可以担任,因此在诸葛亮死后,虽然刘禅明知道蒋琬等人是“相父”留下的继承人,也只给了他们丞相的权力,不愿意给他们丞相的职务,因为在他心中,“丞相”一直已经随诸葛亮一起,消失在蜀国了。