石头就是一成不变的硬块,很多人这样觉得,其实比人类文明古老百倍的,可能是我们脚下的路,它还在继续悄悄变化。地球不是静止的,它自带一套运行了46亿年的岩石循环系统,旧石头被它回收,新石头被它再造,这是人类几乎察觉不到的慢节奏,却从未停下脚步。

太阳系诞生前,一团冰冷的分子云,在太空里飘着。约四十五亿年前一颗超新星的冲击波,让云团开始收缩,太阳在中心形成,外围的尘埃、冰粒和金属颗粒,在旋转中不断碰撞。毫米级的小碎块,由微小的微米级颗粒慢慢聚成,公里级的微行星,再由这些小碎块进一步凝结,引力和静电,让它们越抱越紧,直径上百公里的原行星,就此慢慢长成。

放射性铝-26,被碰撞产生的热量融进尘埃内核,岩石因而第一次被烧结,最古老的球粒陨石,由此形成,地球岩石的雏形,正是这最古老的球粒陨石。用石头打水漂,是我小时候常做的事,原来,每块能漂起来的卵石都可能经历过几亿年的打磨,比爷爷的爷爷的爷爷还要老。现在想来,地球最古老的文物,竟是那些被我们随手丢掉的小石子。

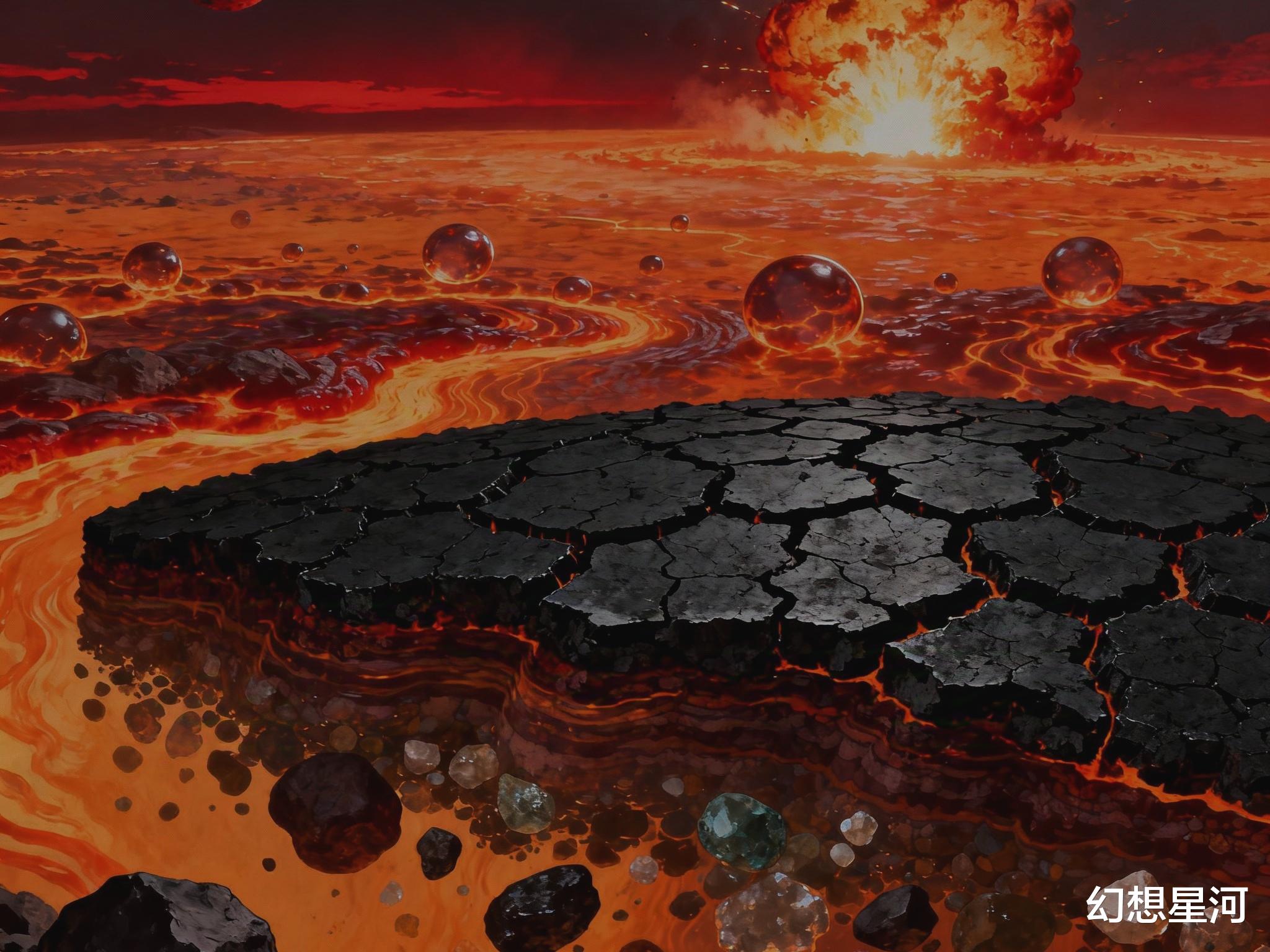

新生的地球,一点都不温和,放射性元素和引力势能让它变成了一片火海。微行星不断撞击地表,温度飙升到两千度以上,整个星球,被数百公里深的岩浆海覆盖。重的元素往下沉,轻的矿物往上浮,最表层的玄武质熔岩,先完成了冷却,结成了一层黑乎乎的初生地壳,这是地球上最早的岩石圈。它薄得像蛋壳,却在后来四十亿年里被板块运动反复回收、改造,现在只能在加拿大北部、格陵兰岛这些偏远地方,找到几厘米宽的阿卡斯塔片麻岩残片,那是时间留下的稀少痕迹。

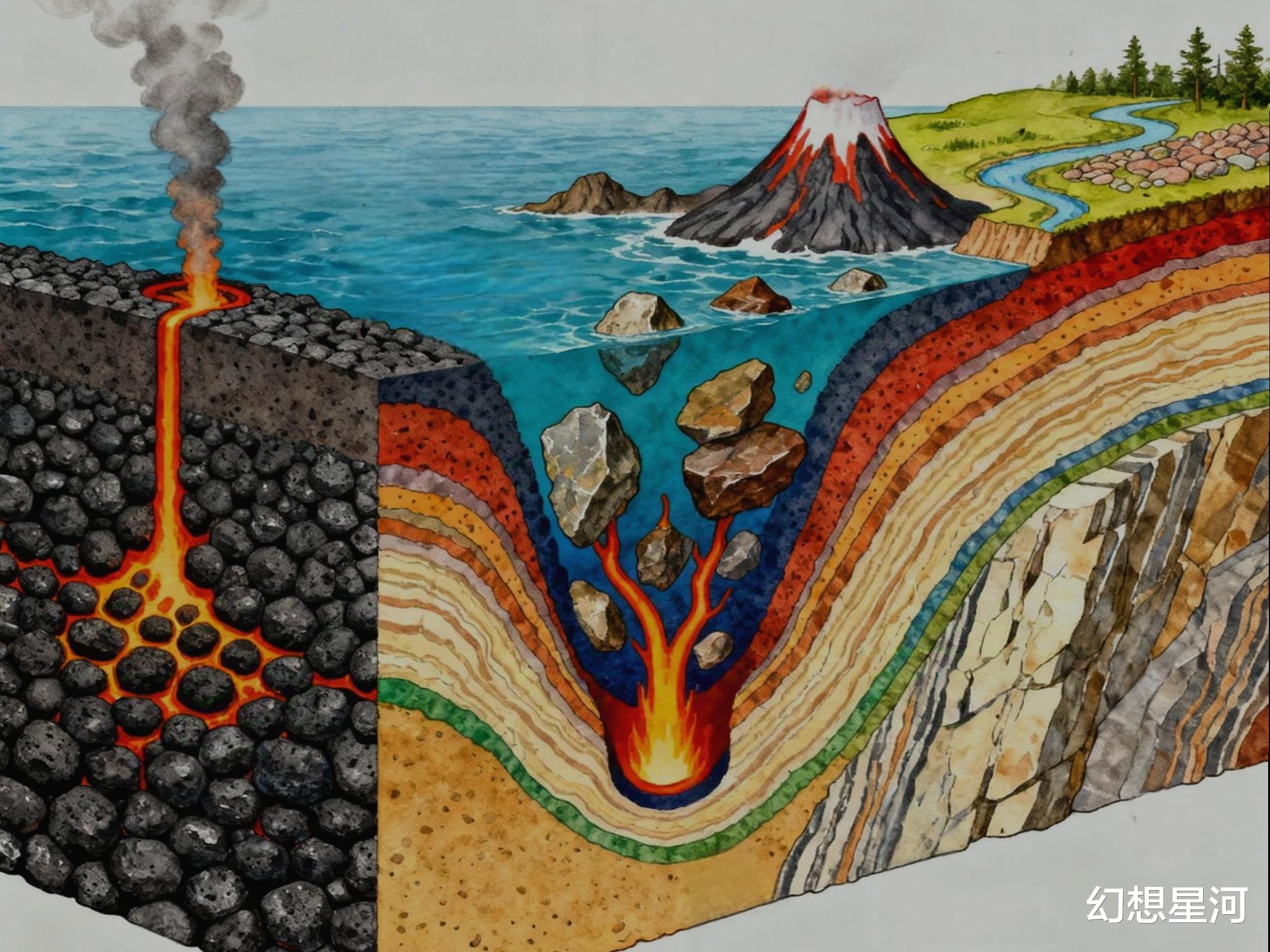

地球慢慢降温后,石头最终分成三个大家族,在板块构造的作用下循环往复。由地幔深处受热融化的岩石,转化成了岩浆,顺着地壳的缝隙喷出来或者慢慢渗透,冷却之后就成了火成岩。部分岩浆,在洋中脊完成喷发,凝固成枕状玄武岩,铺就新的海底,有的在俯冲带钻进地壳,慢慢结晶成花岗岩,让大陆的面积越来越大。火山喷发时,火山灰落下,熔岩流淌,每一次都在改变地表的样子。

暴露在地表的岩石,会被雨水和风力一点点侵蚀。岩石碎块,被河流带到湖海,一层一层堆积起来,时间久了就压成了沉积岩。石灰岩的深处,其实还有海洋生物的残骸,砂岩记录着古老沙漠或河流的波纹,页岩是深海泥浆层层堆积的结果。把沉积岩的剖面展开,能看到恐龙的脚印、三叶虫的标本,甚至能找到二叠纪酸雨留下的化学痕迹。

当沉积岩或火成岩被带到地下二十公里处,温度和压力会突然升高,矿物在固态下重新结晶,就变成了变质岩。石灰岩会变成大理岩,页岩会变成片麻岩,玄武岩会变成蓝片岩。独特的矿物特征,附着在这些岩石身上,记录着自己曾经到达过的地球深度,就像一张旅行凭证,默默诉说着过往的经历。

岩石的循环不是原地打转,而是一场跨越千百万年的长途旅行。洋中脊每年以几厘米的速度,推出新的海底,像传送带一样把玄武岩送往海沟,俯冲带把这些岩石拖入地幔,玄武岩和上面覆盖的沉积物被加热、脱水,触发上方地幔楔融化,新的安山质岩浆上升,在岛弧或大陆边缘形成山脉。

部分岩石被挤到地壳深部变质,再被侵蚀后露出地表,另一部分跟着俯冲板片沉入地幔,彻底融化,成为下一代玄武岩的原料。地球每年都会回收约二十亿吨岩石,相当于把一座喜马拉雅山吞进去再吐出来,只是这个过程太慢,人类根本感受不到。

对石头来说,山脉的隆起和磨平都是常态,但偶尔也会有意外发生。小行星撞击地球的几秒到几分钟内,地壳就能瞬间熔融、汽化,抛出的熔滴在空中冷却后变成玻璃陨石,散落在地球表面,超大陆裂解时,地幔柱能在百万年内侵蚀掉上百公里厚的岩石圈,把玄武岩像洪水一样铺在三万平方公里的陆地上,西伯利亚暗色岩、印度德干高原都是这样形成的。这些突发事件虽然短暂,却能改变生物演化的节奏,成为地球历史上的重要节点。