每个月勤勤恳恳工作,周末频繁加班,每天起早贪黑,最后到手收入却仅有三五千元,这是无数银行基层员工的真实写照。

在他们为微薄薪水奔波劳碌的同时,银行管理层为了提升“人均产能”,却不惜重金聘请第三方培训机构的“赋能老师”。

这些老师们的日薪,低廉者五六千,高昂者甚至达上万元,一轮课程下来,银行的培训费支出大几十万。

讽刺的是,这些从未在银行柜台坐过一天、未曾办理过一笔业务的老师们,正堂而皇之地教导天天浸润在银行业务中的员工如何工作。

如此一幕荒诞剧,正在全国各地的银行机构中不断上演。

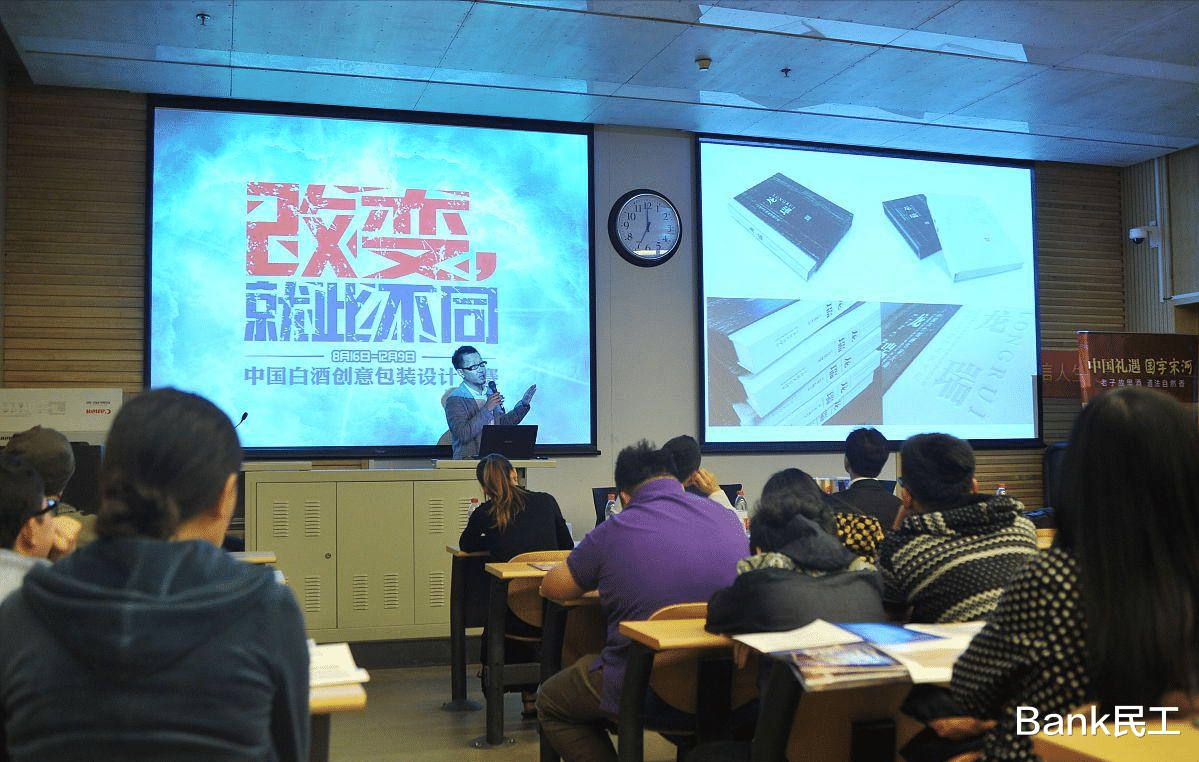

一、精心编排的滑稽戏当前第三方培训机构主流的赋能模式,一般分为两种,一种是驻点全流程跟进,与银行员工并肩作战在一线;另一种是大咖集中授课,以理论知识为主。

驻点培训尚算“温和”,老师们至少在正常工作时段出现在银行厅堂,表面上多了个帮手,代价则是员工午休时间的被占用,以及下班时间的无限延长。

而那些被冠以“大咖”头衔的导师,则通常占据员工宝贵的周末时光,迫使全员加班听课。

可令人哭笑不得的是,老员工在参加了几次培训以后,意外发现各家培训机构的内容千篇一律,几乎每个银行的授课教材都如出一辙。

所谓的“赋能专家”们,对银行业务的实际困境知之甚少,却擅长提出所谓的“灵魂三拷问”,对实质性问题却提不出任何有建设性的意见。

在某银行的客户邀约攻坚活动中,第三方老师亲自上阵洽谈客户,结果谈一个崩一个,事后在复盘的时候,责任却被转嫁给基层员工,说他们没有“好好筛选意向客户”。

营销成功了,是老师们的功劳,他们可以在银行领导面前邀功请赏;业绩未达预期,则是员工的问题,罗列出一长串需要整改和提升的条目。

二、形式主义背后的深层逻辑银行频繁开展相关的赋能培训,除了显而易见的形式主义,背后还隐藏着更为复杂的动机。

首当其冲的是费用列支问题,银行每年都有固定的培训预算,这些预算必须被充分使用,否则可能影响下一年度的预算审批。

至于这些三方培训机构如何被选中,培训费用是否合理,背后是否存在利益关联,这些问题往往被华丽的培训方案所掩盖。

一位业内人士直言:“银行这点事谁都能拎清楚,套用公式以后也很简单,但绝不是靠三言两语就能把顽疾给彻底解决。”

领导手中拿着厚厚的培训报告,他们可以向更高层证明已经采取了措施,至于这些措施是否真正有效,则往往被忽视。

在这场赋能的游戏中,三方老师获得了丰厚的报酬,银行完成了培训目标,管理层拿到了漂亮的汇报材料。

唯独基层员工,除了增加的工作负担和被浪费的休息时间,什么也没有得到。

三、负担远大于赋能对银行员工而言,这些培训已经演变成一种沉重的负担。

他们辛辛苦苦工作一个月,收入可能还不及培训老师一天的薪水,却要接受这些“专家”的指手画脚。

指标通关了是老师们的付出,业绩没达预期就是员工的问题,此般不公平的责任分配机制,严重打击了员工的工作积极性。

更不用说那些被占用的休息时间,使得本已疲惫不堪的银行员工雪上加霜。

培训内容与实际工作脱节,则是另一个突出的问题,员工们真正需要的业务技能提升、客户沟通技巧、产品知识深度学习等内容,反而在这些培训中缺席。

赋能本应是通过培训和资源支持,提升员工能力和工作效率的过程。

然而,当下银行的三方培训已经偏离了这一初衷,演变为一种形式主义的表演。

要改变这一现状,首先需要重新审视培训的目的和方式,培训师资的选择应当注重其实战经验和专业能力。

其次,应当建立科学的培训效果评估机制,而非仅仅依靠华丽的汇报材料。

最后,银行管理层应当更多地倾听基层员工的声音,他们才是银行业务的真正执行者,最了解业务中的痛点和难点。

银行的竞争,归根结底是人才的竞争。

只有真正重视员工的成长和发展,而不是沉迷于形式主义的赋能表演,银行才能在日益激烈的市场竞争中立于不败之地。

赋能不该是负担,而是真正的提升;培训不应是形式,而是实质的改变。

期待有一天,银行员工能够发自内心地说:“培训真的让我收获满满”,而不是在背后吐槽:“又是一场浪费时间的表演”。