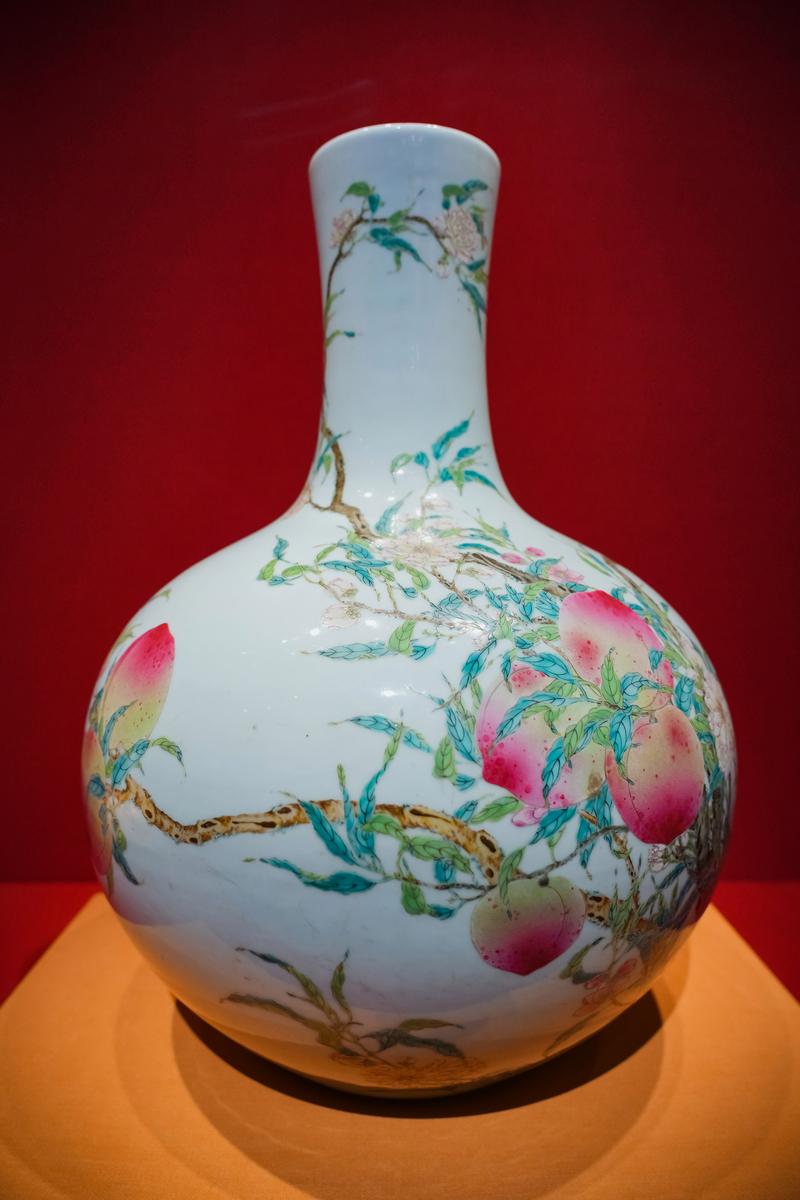

香港英联拍国际拍卖会上,一件清雍正胭脂红赏瓶以80万港币落槌,再次印证了市场对雍正御窑单色釉的追捧。这抹凝结着珐琅彩工艺巅峰的胭脂色,恰如雍正本人审美趣味的具象化呈现——既承袭康熙朝技术革新,又开创了文人意趣与宫廷艺术融合的新范式。

御窑厂的色彩革命雍正十三年御窑档案记载,胭脂红釉需经三次窑变方能成器,成品率不足两成。这种以金为呈色剂的釉料,在1320℃高温下呈现出的玫红色泽,被西方学者称为"中国瓷器里的落日余晖"。同场拍卖的雍正豆青釉莲瓣纹花囊以437.5万港币超估价3倍成交,其釉色灵感源自宋代龙泉窑,却通过精准的氧化铁配比,呈现出更为温润的"雨过天青"效果。

对比雍正朝不同釉色的市场表现可见端倪:胭脂红釉杯成交价225万港币,粉青釉长颈瓶则达300万港币。价差背后暗藏藏家共识——器型独特的陈设器永远比实用器更具溢价空间。苏富比2024春拍中,雍正釉里红苍龙教子梅瓶以7812万港币创下纪录,恰因其将宫廷画师郎世宁的西洋透视法融入传统云龙纹样。

文人皇帝的瓷器实验雍正帝亲自参与御窑设计已非秘闻。故宫博物院藏《养心殿造办处各作成做活计清档》显示,皇帝曾要求仿烧宋代钧窑时"务要色润而匀"。这种追求在拍卖市场得到回响:仿汝釉蒜头瓶以437.5万港币成交,其釉面开片呈现出"蟹爪纹"的宋代特征,底部却规整钤刻"大清雍正年制"楷书款。

青绿釉杯的325万港币成交价,揭示了另一个收藏密码。这类直径不足10公分的把玩器,常见于雍正《行乐图》中帝王案头,其釉色取法宣德霁蓝,器型却借鉴了明代永乐压手杯。这种跨越时空的审美重构,使得单色釉不再是单纯的工艺品,而成为帝王艺术观念的立体注脚。

市场选择的深层逻辑观察近三年香港拍卖数据,雍正官窑价格曲线呈现明显分野:带有文人元素的器物涨幅达27%,远超同期康熙豇豆红釉器15%的增长率。佳士得2024年春拍中,十件望星楼珍藏雍正官窑全部成交,总额1.227亿港币的成绩单,宣告着"雍正美学"在资本市场的胜利。

这种狂热背后是稀缺性的数学表达。据统计,现存雍正胭脂红釉器不足200件,其中赏瓶类仅19件流通于市。当苏黎世拍卖行呈献那件玉壶春瓶时,6034万港币的成交价已不仅是购买行为,更成为对"雍正审美体系"的股权认购。

从八十万港币的赏瓶到七千万的梅瓶,雍正官窑正在重写中国古代艺术品的价值坐标。那些凝结着窑火温度的釉色,既是封建帝王审美意志的延伸,也是当代资本对"极致工艺"的永恒追逐。当拍卖槌一次次落下,我们看到的不仅是价格数字的跳动,更是一部用瓷器写就的十八世纪美学革命史。