有人说,所有虚构都源于现实,恐怖片亦不例外。它们或取材于社会新闻,或源自都市传说,甚至与未破悬案相关。接下来,我们将逐一揭开《孤儿怨》这部高分恐怖片背后的真相。

不少博主称《孤儿怨》取材于 2010 年美国娜塔利亚收养事件,但这一说法存在两大关键漏洞,根本不成立:

时间矛盾:《孤儿怨》2009 年已上映,而娜塔利亚被美国夫妇收养是在 2010 年,电影不可能取材于 “未来事件”;

情节脱节:电影核心是 “成年女性伪装儿童、在家庭中制造伤害”,而娜塔利亚事件的核心是 “年龄争议与遗弃”,两者情节毫无关联。

别急,娜塔利亚事件的真相我们稍后再谈,先来看《孤儿怨》真正的原型 ——2007 年捷克库里姆小镇的骇人案件,其细节比电影更令人脊背发凉。

二、真实原型:2007 年捷克库里姆小镇案件,细节比电影更惊悚《孤儿怨》中 “埃斯特伪装儿童潜入家庭、实施恶意伤害” 的核心设定,并非编剧凭空想象,而是源自 2007 年 5 月 7 日发生在捷克共和国库里姆小镇的真实案件,案件从 “意外发现” 到 “真相揭露”,每一步都充满冲击。

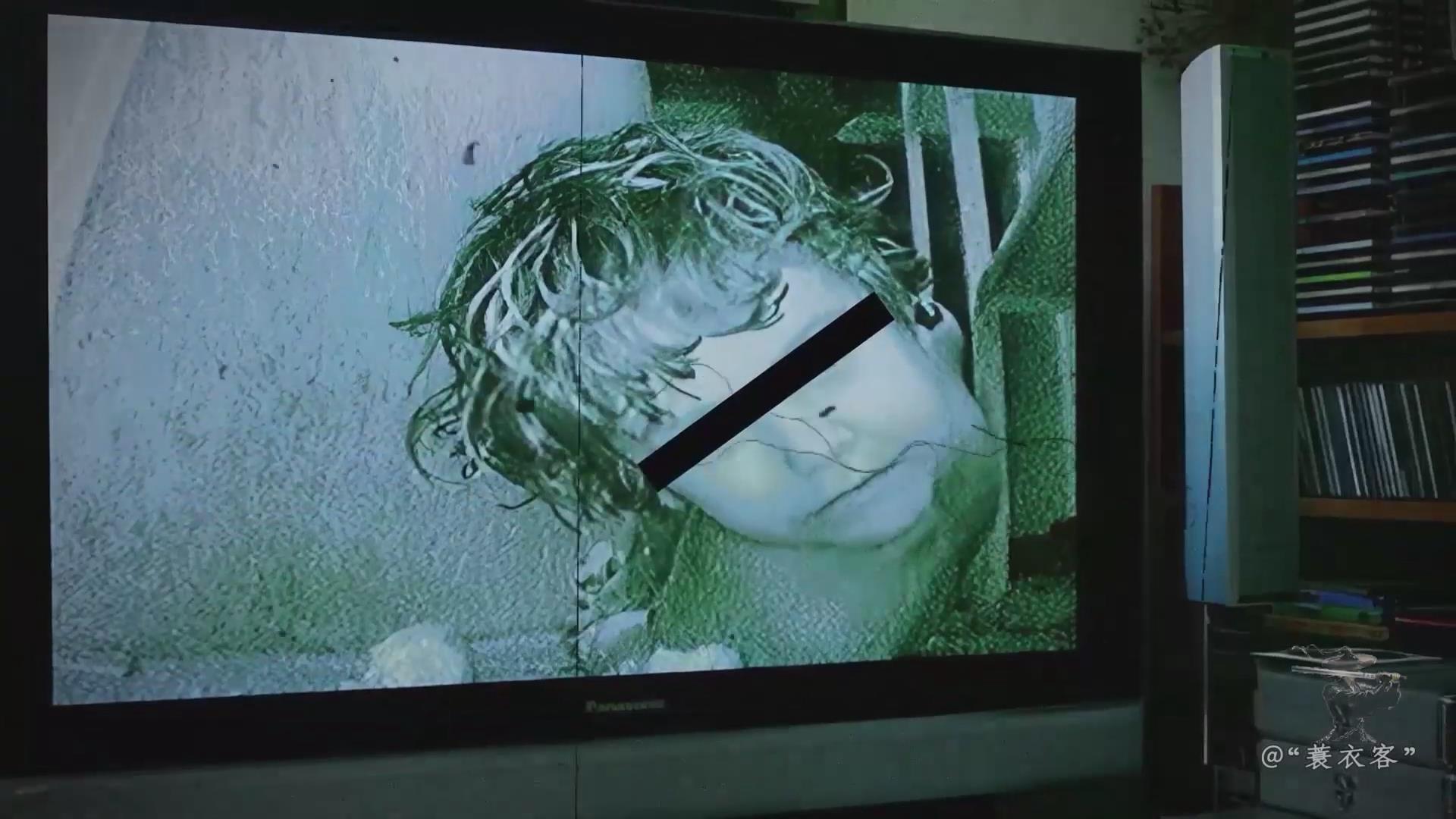

1. 案件起点:婴儿监视器里的恐怖画面库里姆小镇的居民爱德华,因家中刚出生一个孩子,为方便照看安装了一台婴儿监视器。在调试频道时,监视器突然跳出一个不属于自家的画面:一个约莫五六岁的小男孩,赤身裸体被困在伸手不见五指的地下室里,更令人心惊的是,男孩的身体被铁链紧紧束缚着。

起初爱德华以为是孩子在玩躲猫猫,但仔细观察后,男孩的挣扎和地下室的阴暗环境让他瞬间清醒 —— 这绝非游戏。他立刻报警,生怕耽误一秒孩子的安危。

由于婴儿监视器的信号覆盖范围有限,警方判断男孩的位置就在爱德华家所在的街道。他们一边盯着监视器画面确认实时情况,一边逐户排查,很快锁定了目标房屋。

警方敲响了目标房屋的门,开门的是一名叫克拉的妇女。面对警察的询问,克拉坚称 “家里没有男孩,只有一个 13 岁的女儿阿妮其卡(后部分资料译为‘阿妮其卡’),孩子很怕生,希望不要惊扰她”。

可就在此时,警方手中的监视器突然传来实时画面 —— 画面里正是那个被铁链锁着的男孩,同时还能隐约听到克拉与警察对话的声音。谎言不攻自破,警方不由分说直接闯入房屋。

正如克拉所说,“阿妮其卡” 对警方的闯入反应极其激烈,不停尖叫、反抗,仿佛受到极大惊吓。而警方在搜查整栋房子后,终于在一个被铁链紧锁的地下室门口停下 —— 这里与监视器画面完全吻合。

当消防人员强行破坏锁链、打开地下室门时,一股刺鼻的恶臭瞬间扑面而来:食物腐败的酸臭、呕吐物与排泄物的腥臭味混杂在一起,地下室环境极其恶劣,几乎没有光线,地面潮湿肮脏。而那个被锁的男孩,正蜷缩在角落瑟瑟发抖。

3. 初步调查:被捕者的沉默与孩子的创伤房屋主人克拉,以及她的姐姐卡特琳娜,当场被警方逮捕。审讯中,警方得知被锁在地下室的男孩名叫安德雷,竟然是克拉的亲生儿子。

可无论警方如何询问,克拉始终表现得焦躁不安、精神恍惚、语无伦次,无法提供有效信息;而卡特琳娜虽表面镇定,却始终闭口不谈,拒绝配合调查。案件陷入僵局,直到孩子们被送往儿童中心,更多残酷细节才逐渐浮出水面。

除了安德雷和 “阿妮其卡”,这户人家还有一个 10 岁的男孩雅各布 —— 他是安德雷的哥哥,也是克拉的大儿子。当时雅各布正在上学,警方随后将他也接到了儿童中心。

在医院检查时,三个孩子的状况让医护人员心疼不已:安德雷和雅各布的身上布满了长短不一的伤疤,安德雷的腿部还有一块巨大的创面,显然长期遭受虐待;更严重的是,两个男孩都患有严重的心理创伤,无法与人正常交流,甚至不敢与人对视。

而 “阿妮其卡” 的情况更为特殊:她全程抗拒任何人触碰,哪怕是医护人员的安抚也会引发她的激烈反抗,调查人员根本无法确认她是否也遭受过肉体折磨,只能从她的精神状态判断 —— 她同样长期处于恐惧之中。

4. 关键反转:“阿妮其卡” 的真实身份,呼应电影核心设定就在警方以为案件只是 “家庭内部虐待” 时,一个更惊人的真相被揭开:经过身份核查,根本没有 “阿妮其卡” 这个人—— 这个 “13 岁的怕生女孩”,其实是一个名叫 “芭芭拉斯克尔洛娃”(简称 “芭芭拉”)的 33 岁女性!

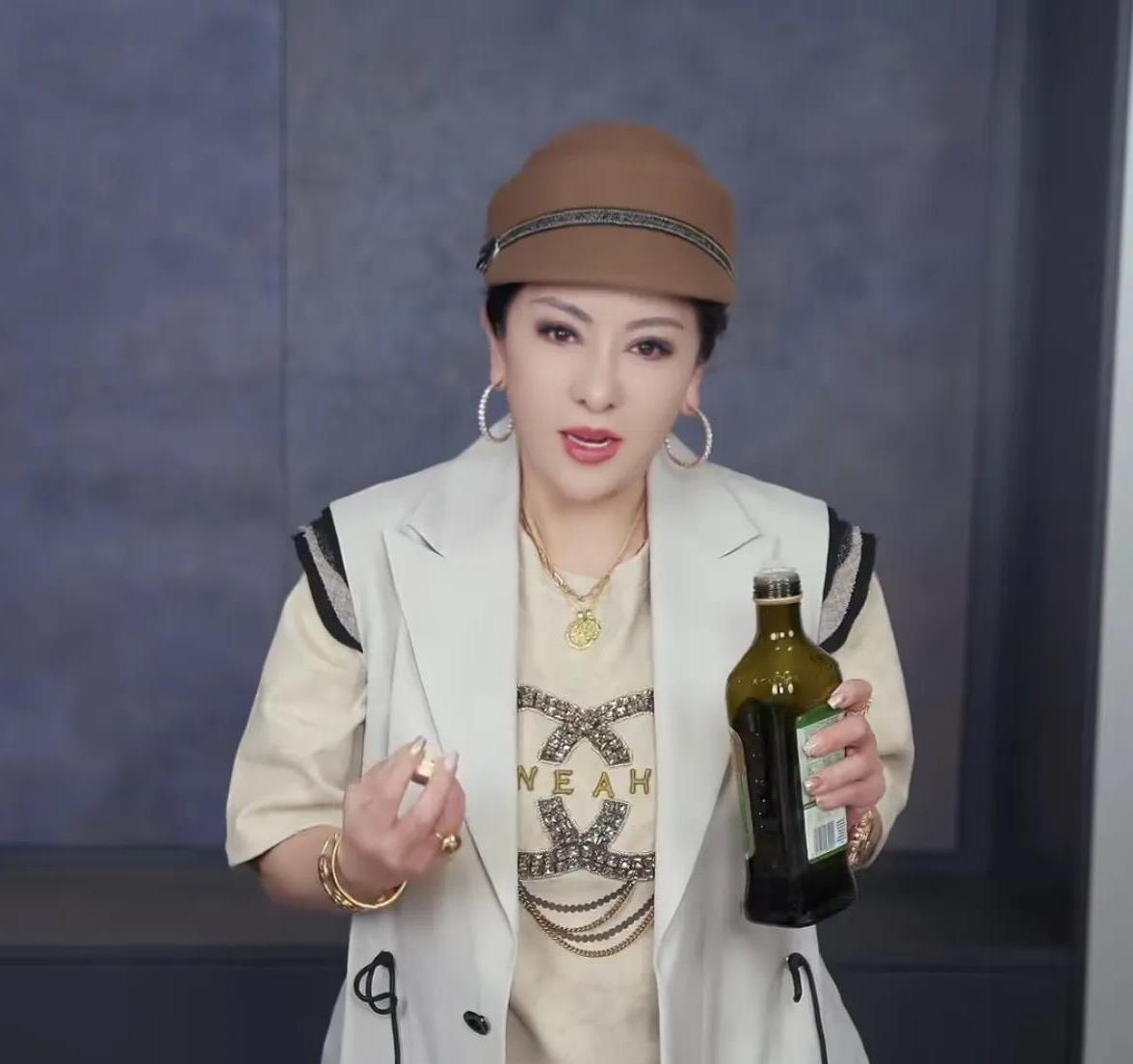

芭芭拉患有罕见的腺体疾病,导致她的外貌看起来像个青少年,这与《孤儿怨》中埃斯特 “33 岁患罕见病、形似 9 岁儿童” 的设定完全吻合。而她伪造 “阿妮其卡” 的身份,正是为了潜伏在克拉家中,操纵克拉姐妹实施虐待行为。

后续调查还发现,芭芭拉是一个名为 “圣杯运动” 的邪教组织核心成员。她以 “阿妮其卡” 的身份混入克拉家后,不断向克拉姐妹灌输 “安德雷、雅各布被邪灵附身,必须用虐待‘净化’” 的邪教思想,甚至故意设计事端让孩子 “犯错”,以此为借口强迫克拉姐妹动手。

克拉、卡特琳娜姐妹被捕后,芭芭拉趁乱逃到了挪威。更离谱的是,她又伪造了一个新身份 ——“13 岁失踪男孩亚当菲泽”,并成功用这个身份入学,整个学校都没人发现 “他” 其实是个成年女性。

直到 “亚当菲泽” 再次失踪,挪威警方展开全国搜寻,才最终发现这个 “男孩” 就是在逃的芭芭拉。2008 年,芭芭拉被遣返回捷克,法庭判处她 5 年监禁,可她刑期未满就获得了假释出狱。

这一幕,不由得让人联想到《孤儿怨》中埃斯特靠伪装 “乖巧” 操纵他人的情节 —— 芭芭拉是否也用了同样的手段,拉拢监狱看护人员才提前出狱?我们不得而知,但这一结局,无疑让案件更添几分现实的寒意。

从 “伪装儿童潜入家庭” 到 “操纵他人实施虐待”,再到 “跨国伪造身份潜逃”,库里姆小镇案件的核心情节,与《孤儿怨》中埃斯特的行为轨迹高度重合 —— 这才是电影真正的原型,一个比虚构剧情更令人恐惧的现实故事。

娜塔利亚事件虽不是《孤儿怨》的原型,但因 “年龄争议” 常被博主误传,如今仍充满讨论。我们来梳理事件全貌,避免混淆:

1. 事件经过娜塔利亚原名 Nathalia Grace Rene Mans,2003 年生于乌克兰,患有先天性侏儒症。2010 年,美国夫妇迈克尔・巴内特与克里斯汀收养了她,当时她对外宣称 7 岁。

可仅两年后,巴内特夫妇突然声称 “娜塔利亚实际年龄与说法不符”,并向法院申请将她的法定年龄从 9 岁改为 22 岁。随后,夫妇俩搬到加拿大,将娜塔利亚独自留在印第安纳州的公寓里,涉嫌遗弃儿童。

巴内特夫妇辩称 “娜塔利亚是成年人假扮,想毁了我们的生活”,但多项证据却指向相反结论,证明娜塔利亚被抛弃时可能真的只有 9 岁:

2019 年,调查人员在乌克兰找到娜塔利亚的生母安娜・瓦迪姆,DNA 检测显示两人匹配度高达 99.999%,而安娜 1989 年时仅 10 岁,根本不具备生育能力 —— 这意味着娜塔利亚的出生年份不可能早于 1999 年,2012 年时最多 13 岁,绝非 22 岁;

乌克兰官方提供的 2003 年出生记录、医院档案,明确证明娜塔利亚的出生年份;

2010 年,内分泌科医生为娜塔利亚做检查,估算她的年龄在 9-11 岁之间;

2011 年的牙科记录显示,娜塔利亚当时还有 12 颗乳牙未换 —— 这是儿童的典型生理特征,成年人不可能出现。

3. 荒唐的判决:为何夫妇无罪?尽管证据确凿,巴内特夫妇最终却被判 “遗弃儿童罪名不成立”,原因令人费解。正如《拉斐特纪事报》记者罗恩・威尔金斯所写:“提皮卡诺县高等法院无权更改另一个县(马里恩县)高等法院的判决。”

简单来说,娜塔利亚的 “法定年龄从 9 岁改为 22 岁”,是马里恩县法院做出的判决;而巴内特夫妇的 “遗弃案”,则由提皮卡诺县法院审理。即便有大量证据证明马里恩县的年龄判决有误,提皮卡诺县法院也无法推翻前者的结论 —— 只能认可 “娜塔利亚是 22 岁成年人” 的既定事实,最终判夫妇无罪。

4. 与电影的关联:可能的 “灵感滥用”不少人推测,巴内特夫妇可能看过《孤儿怨》,受埃斯特 “成年人假扮儿童” 的设定启发,故意编造 “娜塔利亚是成年人” 的谎言,以此逃避抚养 “有先天性侏儒症孩子” 的责任。他们甚至还谎称 “娜塔利亚有精神病”,这与电影中埃斯特 “精神异常” 的设定牵强对应。

但娜塔利亚现任收养家庭在接受采访时明确表示:“娜塔利亚很乖巧,从未出现过精神问题的迹象,她只是一个需要被照顾的孩子。” 巴内特夫妇为何当初要收养,又为何后来狠心遗弃,或许永远是个谜。

四、结语:现实的恐惧,比电影更刺骨《孤儿怨》用惊悚的剧情告诉我们 “伪装的恶意有多可怕”,而库里姆小镇的真实案件则让我们看清:现实中的恶意,往往比虚构剧情更残酷 —— 它藏在看似普通的家庭里,藏在 “乖巧孩子” 的伪装下,藏在邻居未曾察觉的日常中。

下期,我们将走进《午夜凶铃》的世界,揭开 “贞子” 这一经典恐怖形象背后的真实故事。关注 “蓑衣客”,咱们下期见!