【产学研视点】亭台楼阁:凝固的诗,立体的画,藏着中国人的精神家园

一、开篇:中国人的 “楼阁情结”,刻在骨子里的雅致

提到亭台楼阁,中国人总有种特殊情愫。它不是冰冷的建筑,是文人笔下 “欲穷千里目,更上一层楼” 的豪情,是游子心中 “何处是归程?长亭更短亭” 的牵挂,是园林里 “曲径通幽处,亭台花木深” 的雅致。从江南水乡的小巧亭榭,到北方宫殿的巍峨楼阁,这些建筑跨越千年,承载着中国人的生活智慧与精神追求。

亭台楼阁并非孤立存在,而是与山水、园林、街巷融为一体,构成 “天人合一” 的画面。它可以是路人歇脚的方寸之地,也可以是帝王观景的高远之所;可以是诗人饮酒赋诗的雅集场地,也可以是百姓祈福纳凉的公共空间。这种 “可游、可居、可赏” 的特质,让它成为中国文化的重要符号,至今仍在影响着我们的生活。

二、溯源:从 “实用” 到 “雅致”,亭台楼阁的千年演变

1. 先秦:萌芽期,以 “用” 为先

亭台楼阁的起源,最早可追溯到先秦时期。那时的 “亭”,多为边境哨所或交通驿站,《墨子》中 “百步一亭,亭有亭长”,说的就是这种兼具防御与通信功能的建筑。而 “台” 则更为古老,早在夏商时期,帝王就会筑台祭天、观景,比如商纣王的 “鹿台”,虽因历史传说带有负面色彩,但也反映出 “台” 在早期的重要地位 —— 它是权力与祭祀的象征,多建在高处,追求 “登高望远” 的效果。

这一时期的建筑,造型简单,材质以土、木为主,核心功能是实用,尚未形成明显的审美追求。但 “登高”“遮雨”“休憩” 的需求,为后来亭台楼阁的发展奠定了基础。

2. 汉唐:发展期,“雄” 与 “雅” 初现

汉代国力强盛,亭的功能逐渐拓展,除了边境亭,城市里出现了 “街亭”,供行人歇脚,园林中也开始出现观赏性的小亭。而台的建造规模更大,比如汉武帝的 “柏梁台”,高数十丈,可俯瞰全城,还衍生出 “台阁” 结合的建筑形式 —— 在台上建阁,既保留登高的功能,又增加了建筑的层次感。

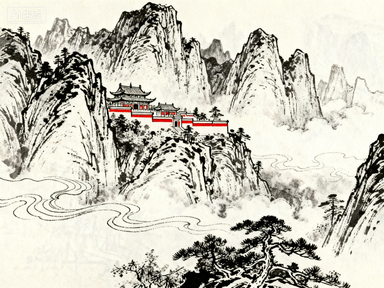

唐代是亭台楼阁的重要发展期。文人的参与让建筑有了 “雅” 的气质。比如王勃笔下的 “滕王阁”,临赣江而建,“层台耸翠,上出重霄;飞阁流丹,下临无地”,不仅是观景建筑,更成为文人雅集的场所。这一时期的楼阁,造型舒展,气势雄浑,既有皇家建筑的大气,也有文人园林的雅致,比如西安的 “大雁塔”,虽为佛塔,却兼具楼阁的形态,成为唐代建筑的代表。

3. 宋明:鼎盛期,“精” 与 “巧” 极致

宋代重文轻武,文人审美主导建筑风格,亭台楼阁从 “雄浑” 转向 “精巧”。这一时期的建筑,更注重与环境的融合,比如苏州园林中的亭榭,多建在水边、花丛中,“借景” 手法广泛运用 —— 从亭中望出去,山水、花木、廊桥构成一幅完整的画,实现 “虽由人作,宛自天开” 的效果。

明代建筑技术成熟,楼阁建造达到顶峰。比如黄鹤楼、岳阳楼、滕王阁(明代重建),这些名楼不仅造型精美,还因文人题咏而声名远扬。岳阳楼的 “盔顶” 设计,独特且坚固,能抵御洞庭湖的强风;黄鹤楼的飞檐翘角,轻盈灵动,仿佛展翅欲飞。这一时期的亭台楼阁,不仅是建筑,更是 “建筑 + 文学 + 艺术” 的综合体,每一座都有故事,每一处细节都有讲究。

三、拆解:亭、台、楼、阁,各有千秋的建筑美学

1. 亭:方寸之间,藏着 “无墙之美”

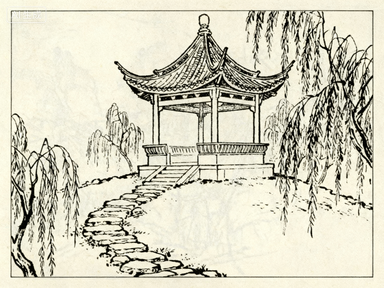

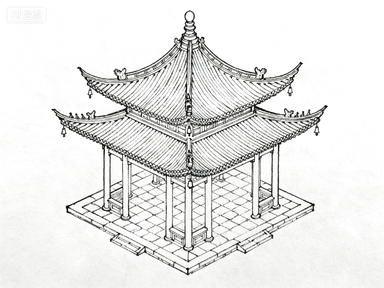

亭是最常见的建筑,也是最灵活的建筑。它的特点是 “无墙”,只有屋顶和柱子,通透开阔,能最大程度地接纳周围的景色。按屋顶造型分,有四角亭、六角亭、八角亭、圆亭等;按位置分,有路边的 “路亭”、水边的 “水亭”、山顶的 “山亭”、园林中的 “半亭”(依墙而建,只有一半造型)。

亭的核心是 “休憩” 与 “观景”。比如杭州西湖的 “湖心亭”,立于湖中央,四面环水,坐在亭中,可 360 度欣赏西湖景色,“湖心平眺” 是西湖旧十景之一;苏州拙政园的 “与谁同坐轩”,是一座扇形亭,扇形的屋顶、扇形的窗、扇形的台基,呼应着 “与谁同坐?明月、清风、我” 的意境,将建筑与文学完美结合。

亭虽小,却能成为场景的 “点睛之笔”。在山路陡峭处建一座亭,既供人歇脚,也让山路有了节奏;在湖边建一座亭,既方便观水,也让湖面多了一处焦点。这种 “小而美”“简而雅” 的特质,让亭成为中国人最喜爱的建筑之一。

2. 台:登高之基,承载 “向上的渴望”

台与亭的最大区别,在于 “高”。台多为夯土或砖石砌筑的高台,台面平整,可在台上建亭、建阁,也可直接作为观景平台。它的核心功能是 “登高望远”,满足人们 “向上” 的心理需求 —— 站在台上,视野开阔,能看到更远的风景,也能让人暂时脱离地面的琐碎,获得精神上的舒展。

历史上著名的台很多,比如战国时期的 “章华台”,高 “九重”,被誉为 “天下第一台”;汉代的 “铜雀台”,因曹操的《铜雀台赋》而闻名;北京景山的 “万春亭”,建在景山之巅(景山本身就是一座人工台),站在亭中可俯瞰故宫全景,是北京中轴线的制高点。

台的美学价值,在于 “对比”—— 台的 “厚重” 与上面建筑的 “轻盈” 形成对比,台的 “静态” 与周围山水的 “动态” 形成对比。这种对比,让台既有稳定感,又不失灵动。

3. 楼:层叠之美,拓展 “垂直空间”

楼的核心是 “多层”,至少两层以上,比亭、台更高,能提供更广阔的视野。楼的功能多样,有居住用的 “住宅楼”,有观景用的 “观景楼”,有藏书用的 “藏书楼”,还有商业用的 “酒楼”“茶楼”。

中国古代的名楼,多为观景楼,且多与水、山相伴。比如黄鹤楼,建在武昌蛇山之巅,临长江,“黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠”,登楼可看长江奔流;岳阳楼,建在洞庭湖畔,“衔远山,吞长江,浩浩汤汤,横无际涯”,登楼可赏洞庭湖的壮阔;鹳雀楼,建在黄河岸边,“白日依山尽,黄河入海流”,登楼可眺黄河入海的景象。

楼的建筑美学,在于 “层叠” 与 “飞檐”。多层结构让楼显得挺拔,而飞檐翘角则中和了 “高” 带来的压迫感,让楼看起来轻盈灵动。比如岳阳楼的三层结构,每层都有飞檐,层层向上,仿佛展翅;黄鹤楼的五层结构,飞檐上翘,如黄鹤展翅,与 “黄鹤” 的传说呼应,充满诗意。

4. 阁:通透之韵,兼具 “藏” 与 “赏”

阁与楼相似,也多为多层,但两者有细微区别:楼的每层多为封闭空间,而阁的中间层多为 “空敞” 设计,四面开窗或设栏杆,更注重通透感;此外,阁常用来藏书、供佛,而楼的功能更广泛。

最具代表性的阁,是藏书阁。比如宁波的 “天一阁”,是中国现存最古老的私家藏书楼,也是亚洲现存最古老的图书馆,阁的设计注重防潮、防火 —— 屋顶为 “歇山顶”,排水顺畅;阁前挖 “天一池”,用于防火;藏书阁的窗户小而高,减少潮气进入。天一阁的建筑,将 “实用” 与 “美学” 结合,既满足藏书的需求,又不失雅致。

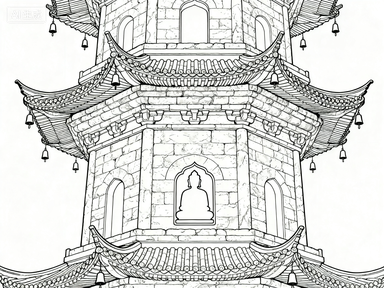

还有一些阁,兼具观景与宗教功能,比如承德避暑山庄的 “普宁寺大乘之阁”,高 33 米,是山庄最高的建筑,阁内供奉着千手观音像,登阁可俯瞰山庄全景,也可感受宗教的庄严。阁的通透设计,让光线能进入室内,既方便观景,也让室内空间显得开阔。

四、寻踪:南北方亭台楼阁的差异,藏着地域的性格

1. 南方:小巧、灵动,藏在 “烟雨” 里

南方多水、多山,气候湿润,亭台楼阁的风格也透着 “婉约”。比如江南园林中的亭榭,多建在水边,造型小巧,屋顶坡度大(方便排水),材质多为木、竹,色彩淡雅(以黑、白、灰为主),与江南的烟雨、流水、花木相得益彰。

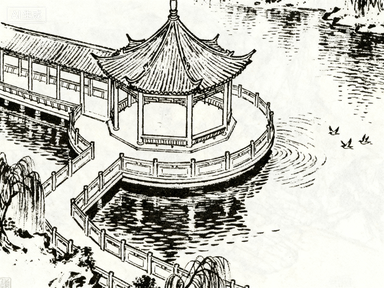

苏州拙政园的 “香洲”,是一座仿船形的水阁,一半在水中,一半在岸边,仿佛一艘停泊在湖面的小船,坐在阁中,可看水中倒影,听流水潺潺,充满 “水韵”;杭州西湖的 “三潭印月”,岛上有多处小亭,亭身低矮,融入花木之中,走在亭间,仿佛在画中穿行。

南方的楼阁,也多与水相关,且造型舒展,比如南昌滕王阁,临赣江而建,飞檐轻盈,与江南的灵动气质契合;南京阅江楼,建在狮子山巅,临长江,虽为明代重建,却保留了江南楼阁的通透感,登楼可看长江与南京城的交融。

2. 北方:雄浑、大气,立在 “天地” 间

北方地势开阔,气候干燥,多平原、高原,亭台楼阁的风格更 “豪放”。比如皇家园林中的亭台,多建在高处,造型规整,材质多为砖石、琉璃,色彩浓郁(以红、黄、绿为主),彰显皇家的威严;北方的楼阁,多建在山巅或城墙上,气势磅礴,比如北京的 “钟鼓楼”,立于北京中轴线北端,楼高 33 米,砖石结构,造型庄重,钟声曾是北京的 “时间信号”,充满 “威严感”。

山西永济的鹳雀楼,重建后高 73.9 米,是国内最大的仿唐楼阁,楼体高大,飞檐雄浑,立于黄河岸边,与北方的辽阔天地呼应,“白日依山尽,黄河入海流” 的壮阔景象,只有在这样的楼阁上才能感受到;西安的大雁塔,高 64.5 米,砖石结构,造型简洁大气,没有过多装饰,却透着唐代的雄浑气魄,是北方楼阁的代表。

南北方亭台楼阁的差异,本质是地域文化的差异 —— 南方的 “水” 孕育了婉约,北方的 “山” 孕育了雄浑,而这些差异,共同构成了中国亭台楼阁的丰富性。

五、传承:从 “古” 到 “今”,亭台楼阁的新生命力

1. 保护:让千年建筑 “活” 下去

对于现存的古亭台楼阁,保护是首要任务。比如岳阳楼,历史上多次毁于战火、洪水,现在的岳阳楼是 1984 年按清代样式重建的,重建时严格遵循 “修旧如旧” 的原则,采用传统工艺,使用传统材料(如木构、青砖、灰瓦),保留了原有的 “盔顶” 设计和文人题咏的匾额、楹联。如今,岳阳楼不仅是文物保护单位,更是国家 5A 级景区,每年吸引数百万游客,让人们感受古代建筑的魅力。

还有宁波天一阁,为了保护藏书,工作人员控制阁内的温湿度,限制进入阁内的游客数量,同时举办 “藏书文化展”,让更多人了解中国的藏书历史。这些保护措施,让古亭台楼阁不仅 “存” 下来,更 “活” 下去。

2. 创新:让传统建筑 “融入” 现代生活

在保护的同时,亭台楼阁也在以新的形式融入现代生活。比如现代公园中的亭榭,造型上保留传统元素(如飞檐、木构),功能上增加了现代设施(如座椅、照明、避雨棚),成为市民休闲、健身的场所;现代建筑中的 “阁”,比如一些图书馆、博物馆,借鉴了传统阁的通透感和层次感,外观是现代风格,内部却有传统建筑的意境,比如苏州博物馆,由贝聿铭设计,馆内的 “水庭” 旁有一座小亭,亭的造型简洁,与水庭、假山构成一幅传统园林画面,让现代建筑有了 “中国味”。

还有一些城市的地标建筑,借鉴了楼阁的形态,比如武汉的 “绿地中心”(部分设计借鉴了黄鹤楼的飞檐),北京的 “中国尊”(造型借鉴了传统的 “尊” 形,也有楼阁的挺拔感),这些建筑将传统元素与现代技术结合,让亭台楼阁的 “精神” 在现代建筑中延续。

3. 文化:让建筑 “讲” 好中国故事

亭台楼阁不仅是建筑,更是文化载体。如今,越来越多的文化活动围绕亭台楼阁展开,比如 “滕王阁诗会”,每年邀请诗人、学者在滕王阁举办诗歌创作、朗诵活动,传承 “滕王阁序” 的文化精神;“岳阳楼文化节”,通过书法、绘画、戏曲等形式,展现岳阳楼的历史与文化。

此外,亭台楼阁还成为影视作品、文学作品的 “取景地”,比如《长安十二时辰》中的 “望楼”,虽为虚构,却借鉴了唐代楼阁的造型,让观众感受到唐代建筑的魅力;小说《红楼梦》中的 “大观楼”“藕香榭”,虽为虚构,却还原了清代园林中亭台楼阁的布局与意境,让读者了解传统园林文化。

这些文化活动,让亭台楼阁从 “静态的建筑” 变成 “动态的文化符号”,让更多人了解中国的建筑文化,爱上中国的传统文化。

六、结语:亭台楼阁,中国人的 “精神栖息地”

从先秦的哨所亭,到唐代的滕王阁,再到现代公园的小亭;从帝王祭天的台,到文人观景的楼,再到现代博物馆的阁 —— 亭台楼阁跨越千年,始终与中国人的生活、精神紧密相连。

它是 “登高望远” 的豪情,是 “把酒临风” 的雅致,是 “停车坐爱枫林晚” 的闲适,是 “举头望明月” 的乡愁。它不只是建筑,更是中国人对美好生活的追求,对精神世界的向往。

如今,当我们在公园的亭中歇脚,在城市的阁上观景,在古楼的檐下读诗时,我们依然能感受到那种穿越千年的文化共鸣 —— 这就是亭台楼阁的魅力,它是凝固的诗,是立体的画,是中国人永远的精神栖息地。

附:

分镜 1:远景展现一座古朴的四角亭,飞檐翘角,亭下有石阶蜿蜒而上,周围环绕着几棵垂柳。文字说明:“青山古亭,石阶蜿蜒,垂柳依依伴亭立。”

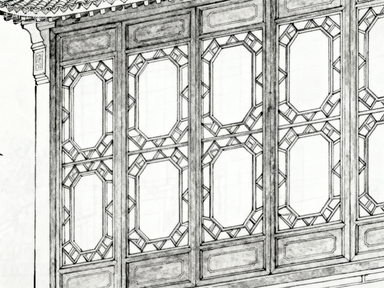

分镜 2:近景描绘楼阁的雕花窗棂,窗格呈回字纹,窗台上摆放着一盆兰草,叶片舒展。文字说明:“雕窗回纹,兰草一盆,窗台静立吐芬芳。”

分镜 3:中景展示一座二层阁楼,楼下有拱形门洞,楼上栏杆为镂空雕花,阁楼旁有一棵松树,枝干遒劲。文字说明:“二层阁楼,拱形门洞,松枝遒劲倚楼旁。”

分镜 4:俯视角度画一座圆形水榭,水榭周围有回廊,水面波光粼粼,几只水鸟掠过水面。文字说明:“圆榭临水,回廊环绕,波光粼粼水鸟飞。”

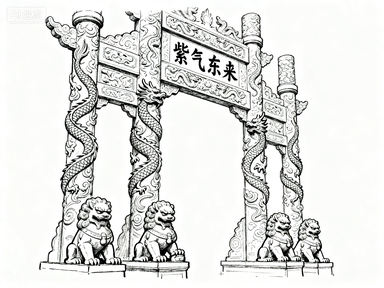

分镜 5:侧面描绘一座牌坊,牌坊上刻有 “紫气东来” 四字,柱子上有盘龙雕刻,牌坊下有石狮子蹲坐。文字说明:“牌坊矗立,‘紫气东来’,盘龙柱下石狮蹲。”

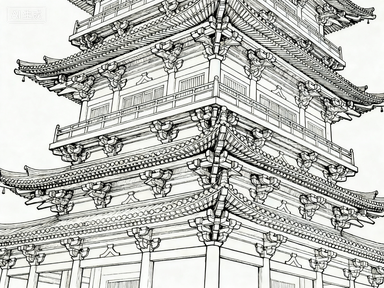

分镜 6:局部特写楼阁的斗拱,斗拱层层叠叠,结构清晰,榫卯连接紧密。文字说明:“斗拱层叠,榫卯相连,结构精巧显匠心。”

分镜 7:中远景画一座寺庙的山门,山门为庑殿顶,檐角挂有风铃,门前有石阶,两侧有银杏树。文字说明:“寺庙山门,庑殿檐角,风铃轻摇石阶前。”

分镜 8:近景刻画一座石桥,桥身有石栏,栏板上雕刻着花鸟图案,桥下有流水,水中有鹅卵石。文字说明:“石桥石栏,花鸟雕刻,桥下流水石卵圆。”

分镜 9:近景展现一座八角亭的顶部,亭顶瓦片排列整齐,宝顶高耸,檐角悬挂铃铛。文字说明:“八角亭顶,瓦若鱼鳞,宝顶高耸铃轻晃。”

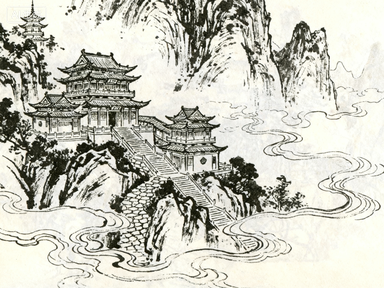

分镜 10:中景描绘依山而建的楼阁群,错落有致,有石阶连接各楼阁,山间云雾缭绕。文字说明:“楼阁依山,错落有致,石阶蜿蜒云雾间。”

分镜 11:俯视角度画方形庭院,庭院中央有一座小亭,四周是回廊,廊下摆放石桌石凳。文字说明:“方庭中央,小亭独立,回廊石桌待人坐。”

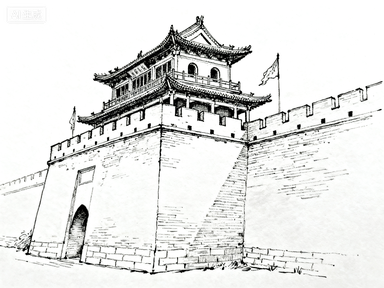

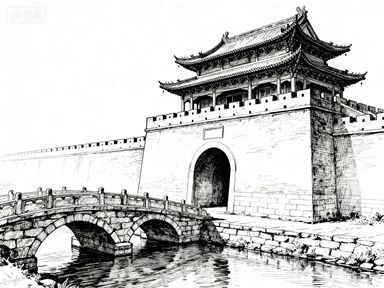

分镜 12:侧面刻画一座箭楼,墙体厚实,有箭窗,楼顶有瞭望台,旁边旌旗飘扬。文字说明:“箭楼矗立,墙体厚实,箭窗瞭望旌旗扬。”

分镜 13:局部特写楼阁的雕花木门,门上有兽首门环,门板雕刻缠枝莲纹。文字说明:“雕花木门,兽首门环,缠枝莲纹寓意吉。”

分镜 14:远景展示湖心亭,亭立于水中,有九曲桥连接岸边,岸边杨柳依依。文字说明:“湖心孤亭,九曲桥连,岸柳依依水映亭。”

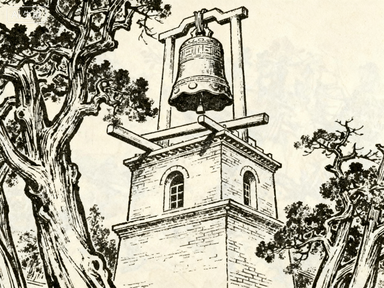

分镜 15:中景描绘一座钟楼,楼顶有巨大钟体,钟下有横梁,楼体有拱形窗,周围有古柏。文字说明:“钟楼高耸,巨钟悬梁,古柏环绕岁月深。”

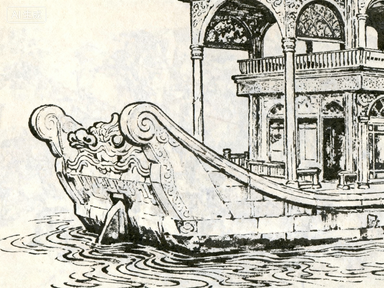

分镜 16:近景刻画石舫的船头,石舫雕刻成船形,有栏杆,船头有龙头装饰,水面波纹荡漾。文字说明:“石舫船头,栏杆精致,龙头昂首波中荡。”

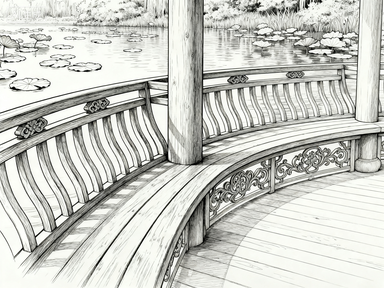

分镜 17:近景展现水榭的美人靠,木质栏杆弯曲成弧形,栏上有简单雕花,榭外水面漂浮几片荷叶。文字说明:“水榭美人靠,弧栏雕花,荷叶片片浮水面。”

分镜 18:中景描绘庭院角楼,楼体小巧精致,有歇山顶,檐角垂兽,旁植修竹几竿。文字说明:“庭院角楼,歇山垂兽,修竹数竿伴小楼。”

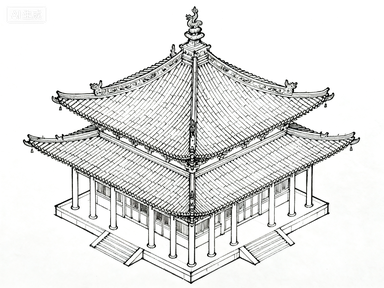

分镜 19:俯视角度画十字歇山顶楼阁,屋顶瓦片交错,正脊两端有吻兽,四面出廊。文字说明:“十字歇山,瓦当交错,吻兽镇守正脊端。”

分镜 20:侧面刻画城门楼,门洞高大,上方有城楼,楼前有护城河,河上石桥连通。文字说明:“城门高耸,城楼巍巍,护城河上石桥横。”

分镜 21:局部特写廊柱础石,石上雕刻缠枝纹,柱体与础石衔接自然,地面有青苔痕迹。文字说明:“廊柱础石,缠枝纹样,柱石相衔苔痕浅。”

分镜 22:远景展示园林中的多角亭,亭有六角,顶覆琉璃瓦(线描体现质感),周围遍植花木。文字说明:“园林六角亭,琉璃瓦顶(线描示意),花木环绕香满园。”

分镜 23:中景描绘带骑楼的商业街建筑,楼下廊道连通,楼上开窗,檐下有斗拱装饰。文字说明:“骑楼连廊,檐下斗拱,商铺林立古街景。”

分镜 24:近景刻画石塔的塔檐,每层塔檐出挑,角挂风铎,塔身有佛龛(线描轮廓)。文字说明:“石塔层檐,风铎轻悬,佛龛隐约塔身间。”

分镜 25:近景展现园中小亭的攒尖顶,顶部宝珠装饰,亭柱间有坐凳,周围点缀湖石。文字说明:“园中小亭攒尖顶,宝珠压顶柱间凳,湖石点缀景清幽。”

分镜 26:中景描绘江边楼阁,楼依峭壁而建,底层架空,上层开窗望江,江面有帆船驶过。文字说明:“峭壁临江楼阁立,底层架空上层窗,帆影点点过江面。”

分镜 27:俯视角度画圆形攒尖顶方亭(重檐),上下檐角均有垂兽,亭周有石板铺地。文字说明:“重檐方亭攒尖顶,上下垂兽护亭周,石板铺地整洁齐。”

分镜 28:侧面刻画书院牌坊,坊额题 “学海无涯”,两侧有楹联(线描示意),柱前有石鼓。文字说明:“书院牌坊额题字,‘学海无涯’励后昆,柱前石鼓镇坊门。”

分镜 29:局部特写楼阁的菱花槅扇窗,窗格为几何图案,窗棂纤细,窗纸(线描留白表现)微鼓。文字说明:“菱花槅扇窗格巧,几何纹样棂纤细,窗纸留白显通透。”

分镜 30:远景展示群峰中的山寺,寺庙依山势而建,红墙(线描轮廓)隐约可见,山间云雾弥漫。文字说明:“群峰环抱古山寺,红墙隐现云雾中,山势层叠寺幽静。”