好嘞,您让我写唐寅行书《题诸葛武侯像诗》,这事儿咱得好好聊聊。说真的,很多人一提到唐伯虎,脑子里立马就是《唐伯虎点秋香》里那个风流才子,可他的字,那才是真正的“硬核”宝藏,尤其是这幅行书,里头藏着太多咱们平时没留意的门道。

今天咱不聊他的八卦,也不扯诸葛亮的故事,就专心盯着这笔尖上的功夫。您是不是有时候看行书,感觉都差不多,分不出好坏?或者自己练了半天,总觉得差点意思,形似神不似?别急,这篇文章就是给您拆解唐寅这笔墨里的“武功秘籍”,保准您看完后,再去看他的字,眼光立马不一样。

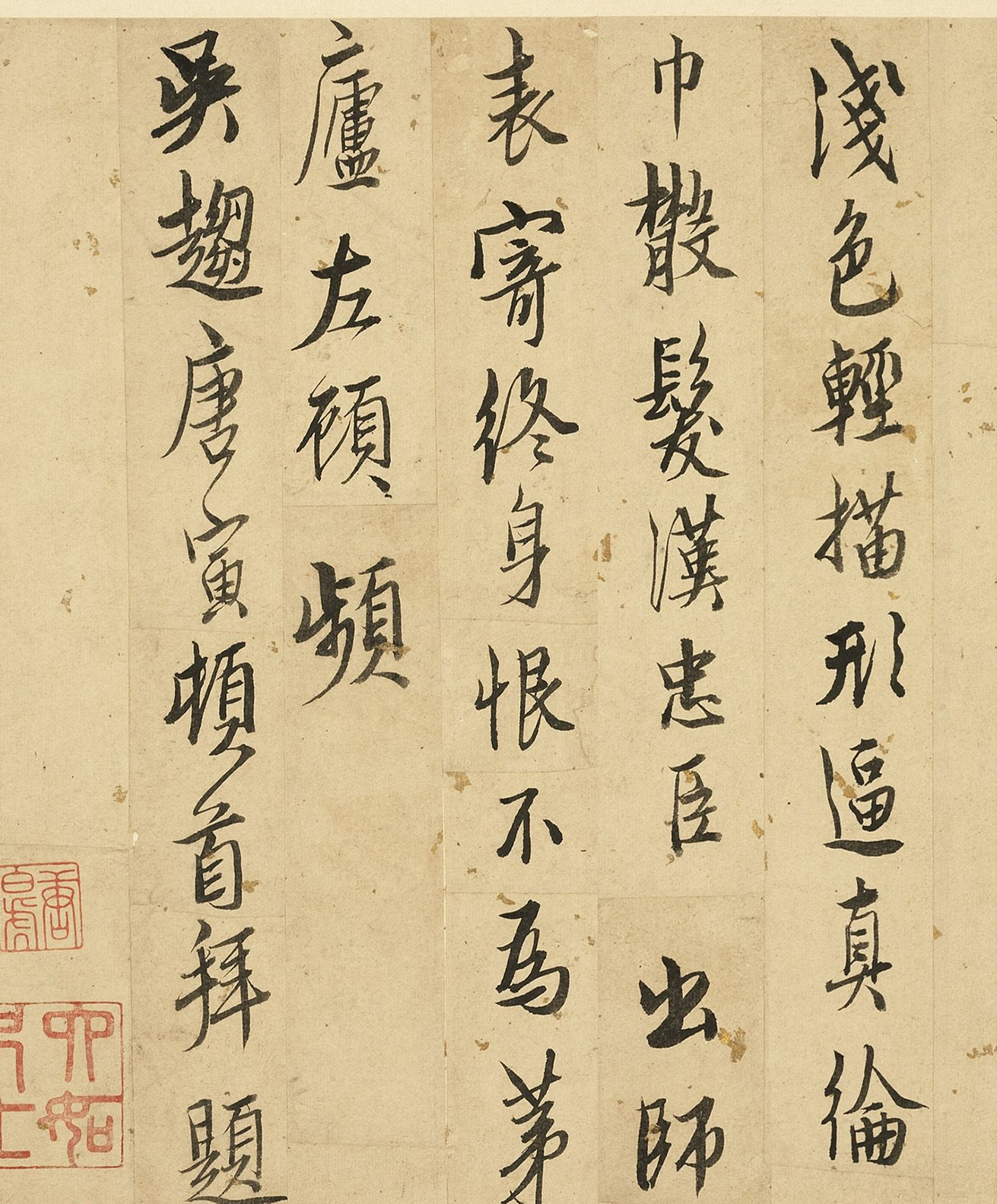

咱先说说这笔是怎么动的。唐寅这路行书,最绝的就是用笔的“活泛”。您仔细瞅瞅,他下笔不是直来直去的,笔锋总是在微妙地转换。比如一个横画,起笔往往轻轻一搭,有个小尖儿,这叫“露锋”,显得精神;行笔到中间,他手腕一压,线条立马变得饱满有力,这是用了“中锋”,像棉里裹铁;收笔的时候呢,有时顺势一顿,有时轻轻挑起,变化多端。

您可能会问,这有啥难的?关键在于“转换自然”。很多朋友写字,起笔、行笔、收笔是分开的三段,显得生硬。但唐寅不是,他的动作是连贯的,笔锋在纸上“跳舞”,提、按、转折都在一瞬间完成,看不到刻意的停顿。这就好比开车换挡,老司机操作起来丝滑平顺,乘客根本没感觉。您临帖的时候,别光描外形,多体会他手腕那个“暗劲儿”,感受笔尖在纸上那种既扎实又轻盈的触感。

看完了笔尖的“微操作”,咱们把视线拉远点,看看每个字是怎么“搭”起来的,也就是结构。唐寅的字,结构上有个特别聪明的特点:因字造型,不拘一格。他不会把每个字都塞进一个固定的方框里,而是根据笔画多少、字形本身的特点来安排。

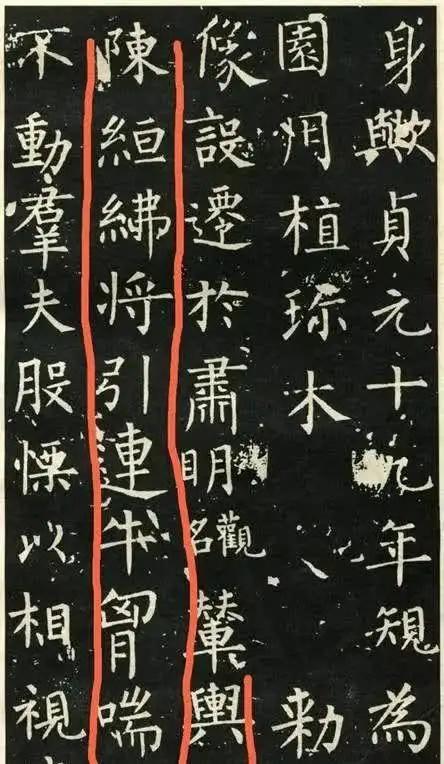

有的字本来偏扁,比如“天”字,他就顺势写得更开张,一撇一捺甩出去,特别舒展。有的字笔画多,像“籌”(筹)字,他就写得紧凑些,但笔画之间排布得清清楚楚,一点也不乱,这叫“疏可走马,密不透风”。您自己写字时有没有这种感觉,有时候想把字写稳,结果却写得呆板了?问题就出在太“平均”上。唐寅恰恰相反,他善于制造矛盾,然后再调和矛盾。比如左右结构的字,他经常让左边高一点,右边低一点,或者一部分收紧,一部分放开,形成一种动态的平衡,字就“活”了。

这种结构方法,让整篇字看起来既有秩序感,又不乏生动趣味。您下次临帖,可以试试,别急着动笔,先盯着原帖看几分钟,猜猜他为什么把这个部分写大,那个部分写小,看出门道了,再下笔模仿,效果会好得多。

单个字写得再漂亮,如果排在一起乱七八糟,那也算不上好作品。这就得说到“章法”,也就是通篇的布局。唐寅这幅行书的章法,堪称“无意于佳乃佳”的典范。您看整篇诗,字与字之间,行与行之间,看上去好像随随便便写的,没什么刻意安排,但整体效果却和谐统一,气韵贯通。

奥秘在哪?在于他巧妙地运用了“行气”。每一行字,它的中轴线并不是一条笔直的棍子,而是在微微左右摇摆,像风中杨柳,自然而有韵律。字的大小、粗细、轻重也随着书写时的情绪和文意自然变化,形成一种音乐的节奏感。比如写到情绪激昂处,字可能突然放大,用笔更重;转到平缓叙述时,字又变小变轻。这种节奏,引导着您的视线不由自主地往下读。

咱们自己创作时,最容易犯的毛病就是“排列整齐”,像站军姿,失去了行书的流动之美。学唐寅,就要学他这种“随心所欲不逾矩”的布局能力。建议您可以把字帖拍成照片,然后缩小,眯起眼睛看,忽略细节,就看整体的黑白分布和行气走向,您会对章法有全新的认识。

理论说了不少,最后咱得来点实在的,说说怎么把这宝贝玩意儿变成咱自己的东西。临摹唐寅这幅字,我建议您分三步走。第一步是“读帖”,就像咱前面做的,不写字,就看。看他的笔锋怎么走,结构怎么摆,章法怎么排,心里先有本账。

第二步是“对临”,就是看着字帖,模仿着写。这一步别贪多,一天啃透三五个字,比一天糊里糊涂抄一百个字强得多。重点在于“像”,尽量还原他的用笔动作和结构特征。这时候您可能会觉得很受束缚,没关系,这是必经之路。

第三步是“背临”,这是最关键的一步。写熟几个字后,把字帖合上,凭记忆默写出来。然后打开字帖对照,找出不像的地方,思考为什么不像。这个过程最能加深理解,把唐寅的技法真正消化吸收。别怕一开始写不像,这就像学唱歌,先得模仿原唱,找到调了,以后才能加入自己的风格。坚持这么练,您手下这笔字,想不进步都难。

![艺术创作中的少女,手持画笔,沉浸在色彩的世界里。[红脸笑]](http://image.uczzd.cn/10591964505535214273.jpg?id=0)