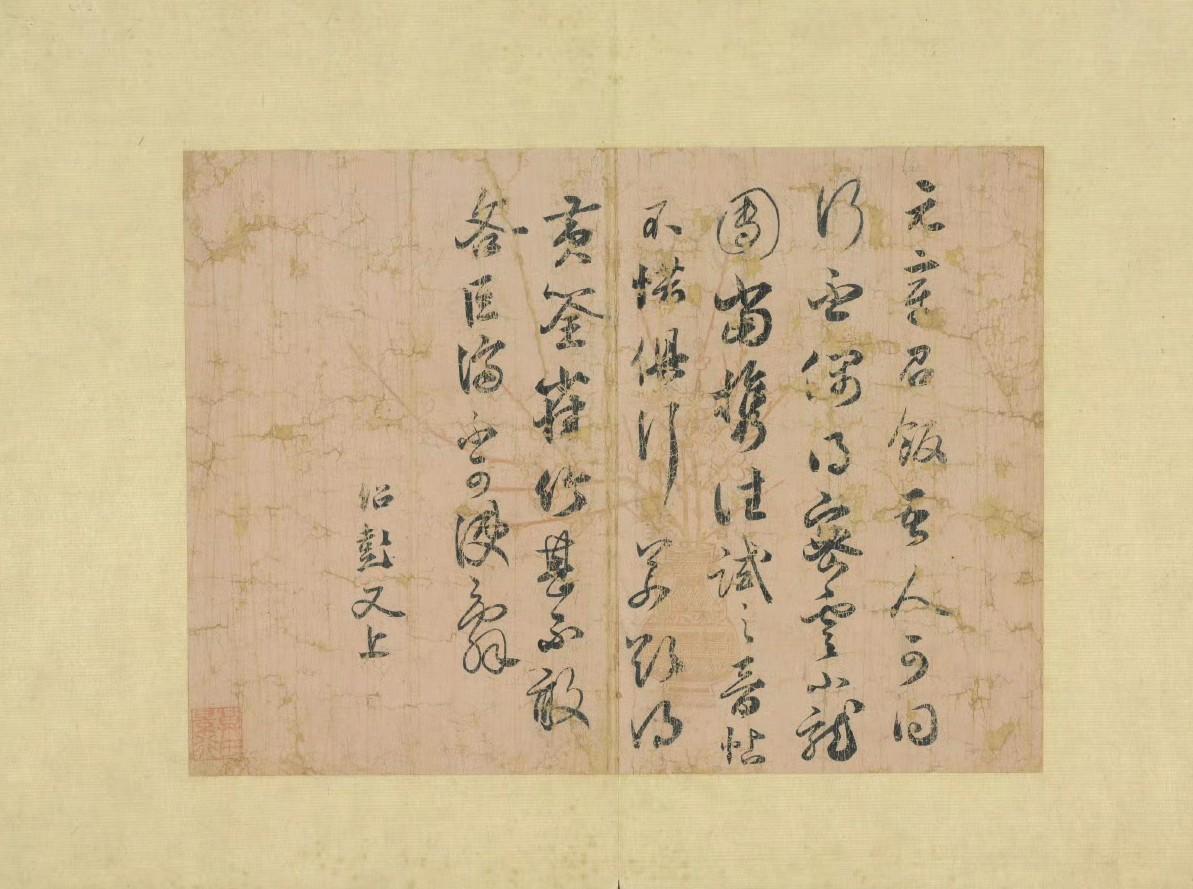

刷到这篇的朋友,估计心里都在琢磨:唐伯虎的字,到底好在哪儿?是名气大,还是真有料?别急,今天咱就抛开所有滤镜,像拆解一台精密的机器一样,把这幅《自题西洲话旧图》上的字,一个部件一个部件地看明白。我保证,不用那些云山雾罩的玄学词汇,就用大白话,带你看看唐寅手下那些线条的“真功夫”。你会发现,看懂了他的笔法,你再去看别的行书,感觉就完全不一样了。

第一段:笔下的节奏与力道

看唐寅这幅字,第一感觉是“活”,不是死板地写,而是像在纸上跳舞。这“活”从哪儿来?核心就是他的用笔。他下笔非常果断,你能清晰地看到每个笔画的起和收。起笔的时候,他常常用一个很轻微的“切笔”动作,就是笔尖侧着迅速落下,形成一个干净利落的方头,显得很有精神,比如“西”、“洲”这几个字的横画开头。收笔时,他又能稳稳地送到位,或者顺势带出牵丝,绝不拖泥带水。

更重要的是他行笔过程中的“提按”变化。提,就是笔拎起来一点,线条就细了、飘了;按,就是笔压下去,线条就粗了、沉了。唐寅把这提按玩得非常溜,而且节奏感极强。你看他一个字里,往往是一按(重)——一提(轻)——再一按(重),线条就有了粗细起伏,像音乐里的节拍,产生了强烈的韵律感。这可不是随便乱晃笔杆子,是建立在极其扎实的中锋行笔基础上的。他大部分时间让笔尖在笔画中间走,所以线条即使细,也感觉圆润饱满,有力度,像绷紧的弓弦,这叫“骨力内含”。如果只是用笔肚在纸上“刷”过去,线条就是扁的、软的,没劲儿。唐寅这种笔法,让整篇字看起来既灵动又不轻浮,充满了内在的张力。

第二段:字的模样与姿态

说完笔下的功夫,再来看这些字长什么样,也就是“结字”。唐寅的字,一眼看去,不算特别端正,有种“斜画紧结”的味道。什么意思呢?就是很多横画微微向右上倾斜,而整个字的中心部分却收得比较紧,通过笔画之间的穿插、避让,形成一个稳定的整体。这种结构方式,让字有了动感,好像要往前冲,但又稳稳地站住了。

他非常善于制造矛盾,然后再巧妙地平衡掉。比如“疏密”对比,他经常把一个字的某一部分写得很疏朗,空间留得很大,而另一部分却排布得特别紧密。这种“疏可走马,密不透风”的感觉,让字在视觉上一下子就抓住了人,不呆板。还有“收放”,他总会强调某一个主笔,可能是斜向的长撇,或者一个舒展的捺脚,把它“放”出去,显得很潇洒;同时,其他的笔画则收敛着,作为陪衬。这就好比一个人拍照,总得有个主姿势,其他部分配合,才显得好看。此外,他还会通过改变笔画常规的角度、长度,来让字的形态变得独特,我们称之为“造险”与“破险”。乍一看某个字好像要倒了,但总有一个笔画或者一个结构点在关键时刻把它“拉”回来,达到一种动态的平衡。这种结字能力,是需要极高的艺术感悟和反复锤炼的。

第三段:通篇的气韵与布局

单个字写得精彩,还不够。把这么多字摆在一张纸上,怎么安排,这就是“章法”。唐寅这幅作品的章法,属于那种“看似随意,实则精心”的类型。它不像有些书法那样,字和字之间、行与行之间界限分明。他的字,大小不一,时而敦实,时而修长,完全根据字的本身形态和上下文的情绪来自然变化。

最关键的是他的“行气”,就是每一行字的流动气息。他的行气不是一条垂直的线,而是一条摇曳生姿的曲线。怎么做到的呢?主要靠“轴线摆动”。每个字的中心轴线并不是完全上下对齐的,而是微微左右摇摆,上一个字偏左一点,下一个字可能就偏右一点,字与字之间,通过细若游丝却又力道不减的“牵丝”相互呼应,引导着你的视线顺着这条隐含的S形曲线往下走。这样,整行字就像溪水一样,蜿蜒流淌,生动自然。同时,墨色的浓淡干湿变化也增加了章法的层次感。蘸一次墨,从浓墨写到飞白,墨色由润到枯,形成了一个个小周期,这不仅是技术的体现,更是情绪和呼吸的自然流露。这种布局,让整篇字成为一个有机的生命体,气脉贯通,毫无阻滞感。

第四段:我们能学到什么?临习的建议

分析了这么多,最终目的还是为了咱们自己能有长进。那么,从唐寅这幅字里,我们具体能学到啥呢?首先,如果你是行书初学者,我反而不建议你直接上手学唐寅。为什么?因为他的风格太独特了,技巧也太娴熟了,直接学容易只学到表面的“潇洒”,而丢了内在的“骨力”。就像学武功,还没扎稳马步,就去学那些精妙的招式,最后只能是花架子。

那该怎么做?我建议分两步走:第一步,先回去老老实实练练欧阳询、赵孟頫的行书,或者直接从圣教序入手。目的是什么?是建立对行书基本笔法和结体规律的扎实理解,把“中锋行笔”和“结构匀称”的肌肉记忆练出来。第二步,等到你的手稳了,对笔的控制力强了,再把唐寅的帖请出来,作为“提高和借鉴”的范本。这个时候,你的关注点应该是:他是如何在不破坏基本法度的情况下,进行个性化的发挥的?仔细揣摩他那些精妙的提按动作,分析他那些“险绝”的结构是怎么组织起来的,感受他行气贯通的奥秘。你可以尝试“意临”,就是不看帖,凭记忆和理解去写,努力抓住他字里的神采和节奏,而不是斤斤计较某一个笔画像不像。记住,学唐寅,学的是他驾驭笔墨的思维和方法,而不是单纯模仿他字的外形。