好的,朋友!咱们今天就不绕弯子了,直接聊点实在的。你是不是也曾在博物馆或者画册里,看到古代画作旁边那一手漂亮的行书题跋,心里嘀咕:这字写得真带劲!可具体好在哪儿,又说不上来?别急,今天我就以清代书法家梁诗正为钱选、郎世宁画作所写的行书题跋为例,跟你好好唠唠,咱们不整那些虚头巴脑的历史故事,就专注聊聊这笔尖上的真功夫,保证让你看完后,不仅能看出门道,还能学到几手。

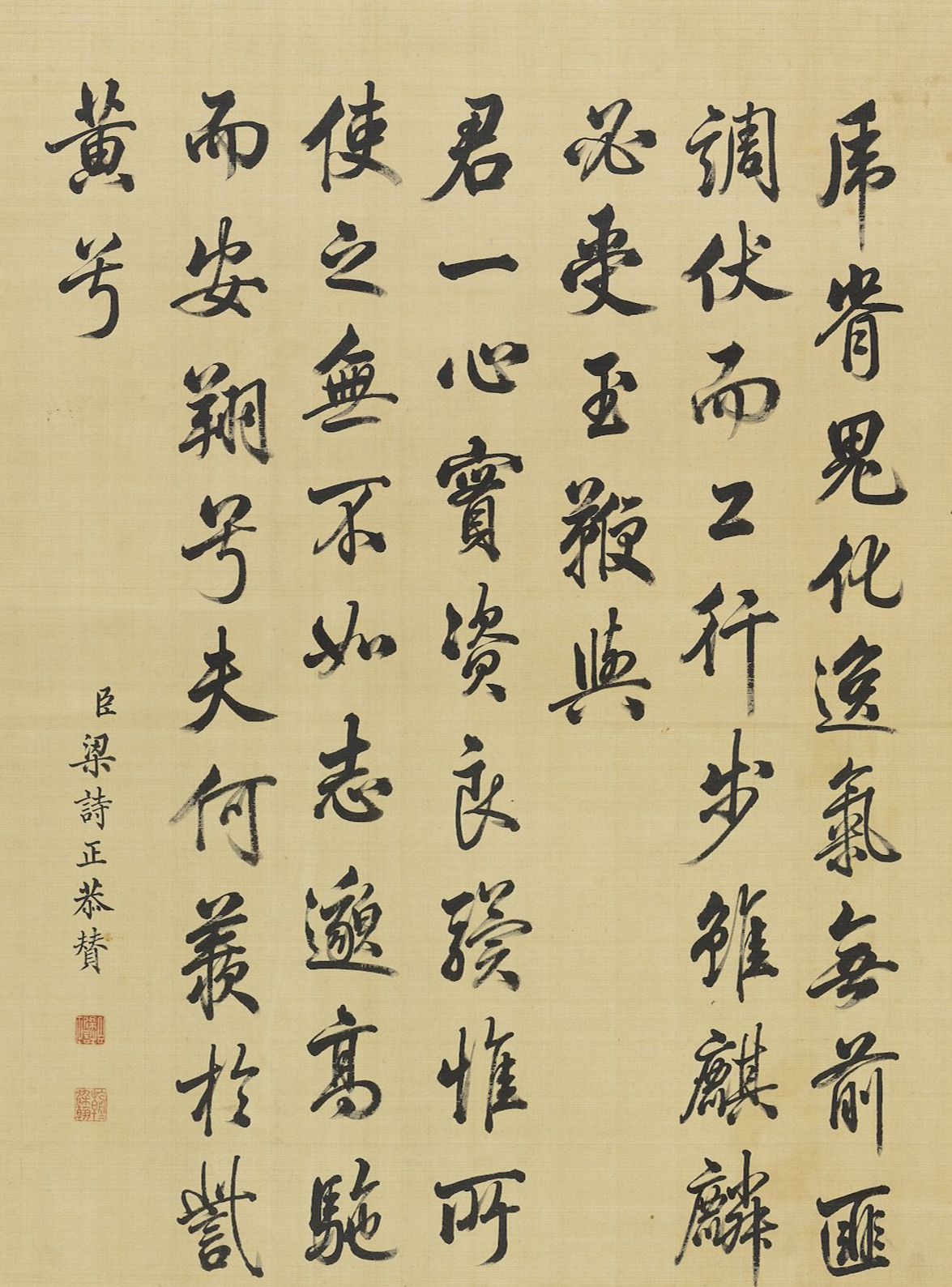

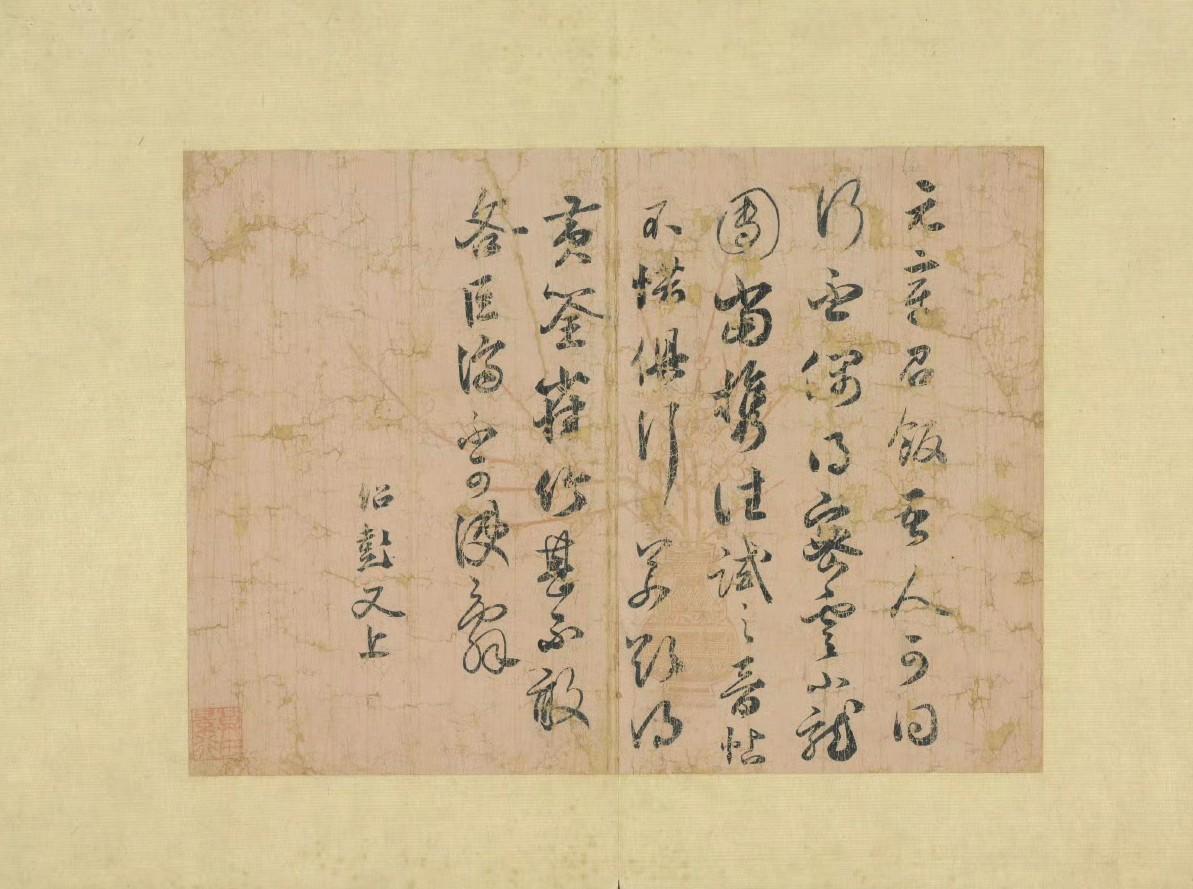

咱们先打个比方。看梁诗正的这些题跋,第一眼感觉就像是看一位武林高手打太极,动作行云流水,舒缓自如,但一招一式都暗含力道,绝不拖泥带水。这就是高级行书给人的初始印象——“流畅”但不“浮滑”。很多人学行书,容易陷入一个误区,以为写得快、连笔多就是行书,结果写出来一团乱麻,俗称“江湖体”。梁诗正的字恰恰给我们做了个绝佳的示范:行书的灵魂在于“行”,是步履从容的行走,而不是慌不择路的奔跑。你仔细看他的笔画,每一个点画都有来有去,笔尖在纸上是有“停留”和“发力”的,不是一划而过。这种流畅,是建立在笔笔到位的基础之上的,就像唱歌,气息得稳,旋律才能流畅动人。

说完了整体感觉,咱们得拿起“放大镜”,凑近了看看这笔画里的乾坤。梁诗正的用笔,有个特别核心的特点,叫做“提按分明”。这“提”和“按”,就是毛笔书法最重要的两个动作。“按”下去,笔画就粗壮、扎实;“提”起来,笔画就纤细、灵动。梁大师把这套玩得炉火纯青。你看他一个字里,往往是重按起笔,稳住阵脚,然后轻轻一提,笔锋弹跳着走向下一个笔画,中间形成的“游丝”(就是那些细细的连线)虽细若发丝,却韧如钢丝,充满了弹性。这就避免了笔画像面条一样软塌塌的。你临帖的时候可以特别留意这一点,感受一下你手里的笔:是不是在该用力的时候果断按下去,在该轻盈的时候能迅速提起来?这种节奏感,是写好行书的关键,能让你的字立刻“立”起来,有精神气。

光把单个笔画写好,还远远不够。字就像一家人,笔画是家庭成员,怎么让这一家子和睦相处、错落有致,这就是“结字”的学问,也就是字的间架结构。梁诗正的字结构,给人的感觉是“稳中求险”。乍一看,很端正,很舒服,符合我们传统的审美。但你多盯一会儿,就会发现里面藏着不少“小心机”。他常常通过笔画的长短、粗细、俯仰、向背的变化,来打破绝对的平衡,制造一种动态的稳定。比如,某个字的主笔(最突出的那一笔)会写得特别舒展有力,像房子的顶梁柱;而其他次要笔画则巧妙避让、穿插,形成一种“争让”的关系。这就好比一个优秀的舞蹈演员,在保持重心稳定的前提下,做出各种优美的舞姿,比直挺挺地站着好看多了。我们自己在写字时,也要有这种“造险”再“破险”的意识,别把字写得四平八稳像印刷体,那可就失了行书的趣味和生命力了。

单个字写得漂亮,顶多算个标兵;一行字、一段字组合在一起还能气韵生动,那才是真正的军队,有排山倒海之势。这就涉及到“章法”了。看梁诗正的题跋,你会发现他非常善于处理字与字、行与行之间的关系。字不是大小一样、间距相等地码放在那里的,而是有大小、有收放、有疏密。偶尔几个字连在一起,形成一组,这叫“字组”;接下来可能又有一个字独立出来,舒一口气。整行字看下来,它的中轴线不是一条死直的线,而是在微微摇摆中取得平衡,这叫“行气贯通”。就像一条溪流,它蜿蜒曲折,但水的流向是连贯的,充满了生命力。这种布局让整篇题跋看起来浑然一体,气息通畅。我们在创作时,也要有“大局观”,不能只盯着眼前这一个字,要考虑到它和上下左右邻居的关系,是拥抱还是点头致意?这样才能让你的作品活起来。

聊了这么多理论上的东西,最后咱得落到实际行动上。如果你被梁诗正的字打动了,想学,该怎么入手呢?我给你的建议是“先摹后临,循序渐进”。千万别一上来就追求那种潇洒的连笔,那是空中楼阁。第一步,叫“摹”。就是用透明度好的纸盖在帖上,仔仔细细地描红,目的是用身体记忆他的笔画轨迹和字形结构。第二步,才是“临”。把字帖放在旁边,看一个字,写一个字,努力模仿。这时候,前面咱们聊的提按、结构、章法就能用上了。临帖的时候,别贪多,一天能吃透三五个字,就非常了不起了。重点去体会他笔下的那种节奏感,像打拍子一样,哒-哒-哒,有轻有重,有快有慢。坚持这么练,你手下出来的线条,自然会慢慢褪去浮滑,变得沉稳而富有表现力。书法这回事,最骗不了人,你付出多少心思,笔下的痕迹就会展现多少功力。