山西某医院从上到下集体骗保近千万元的新闻,犹如一记惊雷,炸醒了公众对医保基金安全的关注。而这并非个例,在医疗行业的某些角落,骗保行为早已从个别机构的 “暗箱操作”,演变成手段五花八门、分工明确的 “产业链式” 操作,尤其在部分私立医院中,这种乱象更是愈演愈烈,让本应守护老百姓生命健康的 “救命钱”,沦为少数人的 “提款机”。

空挂床是骗保手段中最常见也最隐蔽的一种。一些医院明明没有足够的住院患者,却通过伪造住院手续、编造病历的方式,将健康人或无需住院的轻症患者 “挂名” 在病房中。这些 “虚拟患者” 无需实际入住,医院却能凭借虚假的住院记录、护理清单、用药明细,堂而皇之地向医保部门申请报销。更有甚者,会与患者串通,让患者仅需支付少量费用,就能 “享受” 全程代办的住院报销服务,医院则从中套取大额医保基金。这种行为不仅占用了有限的医疗资源,更直接稀释了医保基金的保障力度,让真正需要住院治疗的患者面临报销额度紧张、医疗资源挤兑的困境。

小病大治、过度医疗则是另一种典型的骗保套路。患者本是轻微感冒、普通擦伤等常见病,到了某些医院,却被要求进行全面的体检套餐、高端仪器检查,甚至被 “诊断” 出莫须有的并发症,进而接受冗长的治疗流程和高价药物。一张小小的感冒处方单上,可能出现核磁共振、肿瘤标志物检测等与病情毫无关联的检查项目;一次简单的伤口处理,却被包装成 “微创治疗”“康复理疗” 等多个收费项目。这些医院完全背离了 “救死扶伤” 的医者初心,将患者视为牟取暴利的工具,让老百姓在承受不必要医疗负担的同时,也眼睁睁看着国家医保基金被无端消耗。

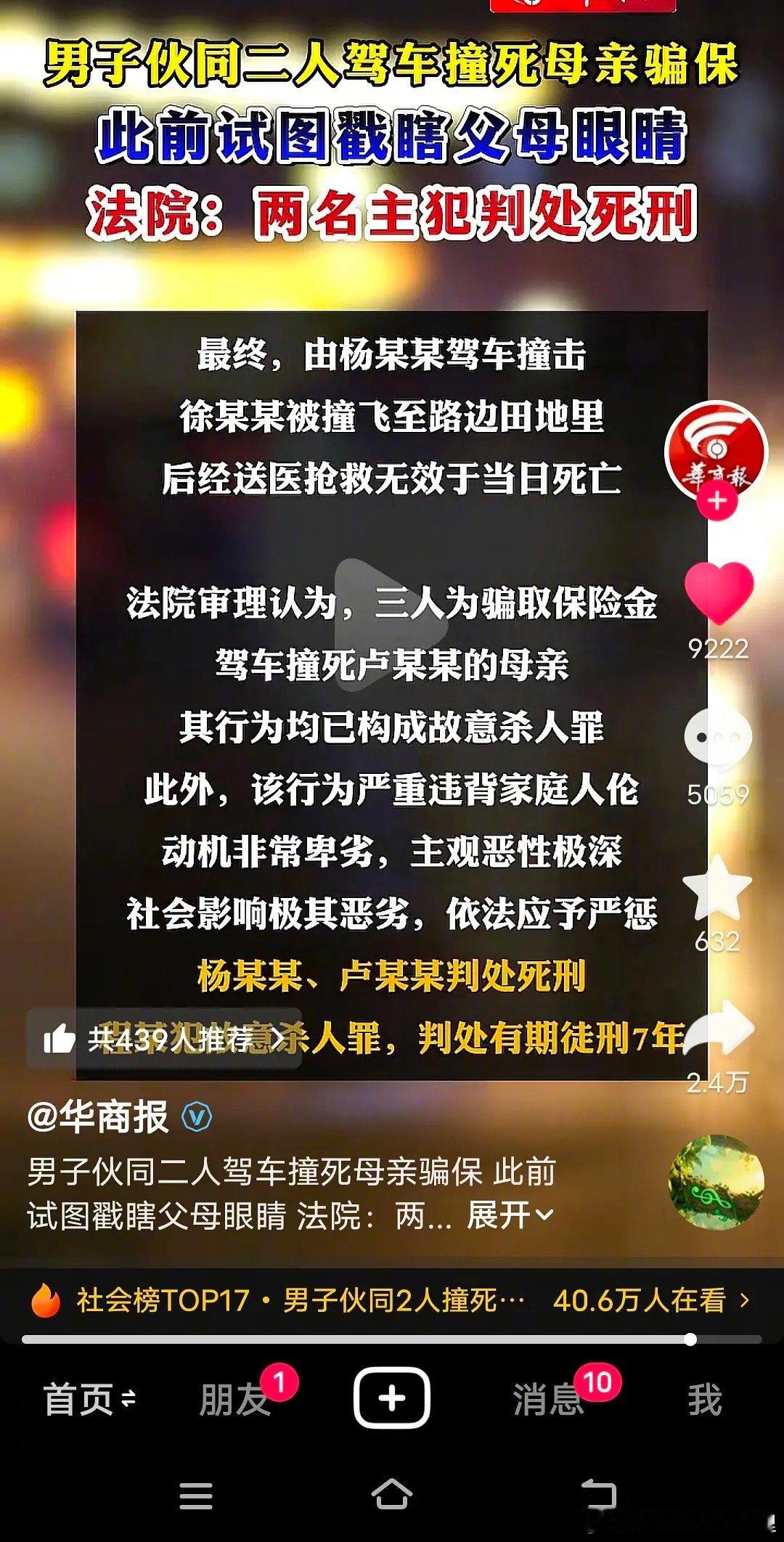

虚开单据、虚报价格更是把骗保行为推向了极致。部分私立医院通过虚开检查单、住院单、医药费票据等方式,虚构医疗服务场景,套取医保资金。在药品采购和收费环节,他们更是花样百出:将低价药品更换包装后虚报高价,将医保目录外的药品伪造成目录内药品报销,甚至直接编造不存在的药品采购记录和用药明细。更令人发指的是,一些医院为了扩大 “客源”,专门组织职工或社会人员下乡拉患者,每成功拉来一名患者,介绍人就能获得 100 至 500 元不等的好处费。在利益驱动下,这些 “拉客者” 不惜夸大病情、虚假宣传,诱骗农村老人、低收入群体等缺乏医疗常识的人群前往医院,只为给医院创造更多 “骗保素材”。

医保基金是国家为保障公民基本医疗需求设立的专项基金,每一分钱都来自纳税人的贡献,都承载着老百姓对健康的期盼。这些医院的骗保行为,本质上是在窃取公众的共同财富,是对民生底线的公然践踏。当医保基金被大量挪用、浪费,不仅会导致基金池收支失衡,影响医保制度的可持续性,更会让真正需要救助的患者面临报销难、看病贵的困境,甚至可能因基金不足而错失最佳治疗时机。

面对如此猖獗的骗保乱象,人们不禁要问:监管机构又在哪里?医保基金的监管体系本应是一道坚不可摧的 “防火墙”,但在实际执行中,却出现了明显的漏洞。部分地区的监管部门存在监管不力、执法不严的问题,对医院的医疗行为、财务收支缺乏常态化监督检查;医保报销审核机制不够完善,对虚假单据、异常收费等问题识别能力不足,让骗保行为有机可乘;个别监管人员甚至与医院串通一气,充当骗保行为的 “保护伞”,导致问题长期得不到解决。

医保基金的安全关系到亿万群众的切身利益,关系到医疗保障体系的稳定运行。对于这些丧心病狂的骗保行为,必须采取零容忍态度,重拳出击、严厉打击。监管部门要切实履行监管职责,健全常态化监管机制,利用大数据、人工智能等技术手段,提高对虚假报销、异常收费等行为的识别效率;要加大执法力度,对骗保医院依法吊销执业资质,对相关责任人追究法律责任,追回被骗取的医保基金,并予以高额罚款;同时要畅通举报渠道,鼓励公众参与监督,让骗保行为无处遁形。

只有守住医保基金的安全底线,才能让老百姓的 “救命钱” 真正用在刀刃上,才能让医疗保障体系真正发挥保障民生的作用。期待相关部门尽快行动起来,严查严打各类骗保行为,重塑医疗行业的清风正气,让公众不再为医保基金的安全担忧。