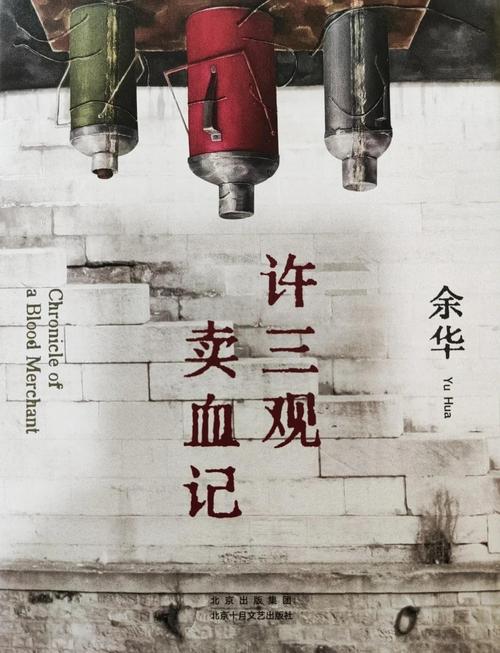

余华在《许三观卖血记》里写过这样一句话:“日子是过以后,不是过以前。”这句话用来形容许三观和许玉兰的婚姻,再贴切不过。

他们的结合始于一场荒诞的 “报复”: 许三观为了气情敌,娶了被退婚的许玉兰;婚后吵过、闹过,许三观出过轨,许玉兰骂过街,连孩子都不是许三观亲生的。

可就是这样一对看似 “凑活” 的夫妻,却在一次次卖血的生死考验里,把日子过成了谁也离不开谁的羁绊。

人到中年才懂,婚姻能扛过柴米油盐的磋磨,撑过生老病死的考验,靠的从不是年轻时的风花雪月,也不是孩子或金钱的捆绑,而是藏在烟火气里的这三样东西。

是 “我懂你的难,你疼我的苦” 的体谅

许玉兰这辈子最苦的时候,是被当成 “妓女” 拉去批斗。

她跪在街角,脖子上挂着破鞋,头发被扯得乱七八糟,路过的人扔石头、吐口水。

许三观就在人群外看着,看着这个曾经被他嫌弃 “爱花钱、爱唠叨” 的女人,此刻像片落叶一样在寒风里瑟缩。

那天晚上,许三观偷偷给许玉兰送去了一碗热粥。

他没说什么安慰的话,只是蹲在她身边,看着她狼吞虎咽地喝完,然后默默把空碗收走。后来许玉兰说:“那天的粥,是我这辈子喝过最香的。”

现实生活里的婚姻,哪有那么多轰轰烈烈的救赎?不过是:

你累的时候,他递过来的一杯热茶;

他难的时候,你悄悄多往他钱包塞的几张钞票;

你在厨房忙得脚不沾地,他会主动把孩子带出去遛弯;

他在酒桌上被灌得酩酊大醉,你一边骂他 “不要命”,一边给他煮好醒酒汤。

就像许三观卖血给一乐治病,一路走一路算着要卖多少次血才够。

许玉兰知道了,没有哭天抢地,只是默默收拾好行李跟他一起走,路上把仅有的干粮塞给他吃。

真正的体谅,从不是 “我为你牺牲了多少” 的邀功,而是 “我知道你难,所以我不怪你” 的默契。

是 “再难,也不撒手” 的担当

许三观第一次卖血,是为了娶许玉兰;

第二次卖血,是为了给儿子一乐治病;

第三次卖血,是为了凑钱让一乐去上海治病。

他这辈子卖了十一次血,每次都是家里过不去的坎,每次都是他把袖子一挽:“去医院,抽我的。”

最让人鼻酸的是,他明明知道一乐不是自己的亲生儿子,却在一乐被人打、被人骂 “野种” 的时候,红着眼眶说:“我儿子,轮不到你们欺负。”

后来一乐病重,许三观一路卖血卖到上海,好几次差点死在医院,医生骂他 “不要命了”,他说:“我儿子等着救命,我这条命算什么?”

现实里的婚姻,往往不是败在大是大非上,而是输在 “有事了,他先跑了” 的懦弱里。

孩子半夜发烧,他嫌麻烦让你自己带去医院;家里没钱周转,他躲出去喝酒假装不知道;你生病住院,他连杯水都懒得递。

而那些能走到最后的夫妻,未必有多恩爱,却一定有这份 “不撒手” 的担当。

就像许三观,他不是什么英雄,甚至有点小自私、小懦弱,可每次家里塌了天,他总会咬着牙顶上去。

婚姻到最后,拼的不是谁更浪漫,而是谁更能扛事 —— 你敢把后背交给我,我就敢为你挡住所有风雨。

是 “吵不散、骂不走” 的羁绊

许三观和许玉兰这辈子吵了无数次架。

许三观骂许玉兰 “败家娘们”,许玉兰揭许三观 “跟林芬芳的丑事”;

许三观气极了摔过碗,许玉兰哭着回了娘家,可过不了几天,许三观就会拎着两斤肉去岳家,低着头说:“孩子想你了。”

最狠的一次,许玉兰发现许三观把卖血的钱给了林芬芳,气得把家里的东西砸了个遍,哭着喊着要离婚。

许三观蹲在地上,一根接一根地抽烟,最后说:“我错了,你打我吧。”

许玉兰没打他,只是从那天起,把家里的账本攥得更紧了,却还是每天给许三观留着热饭。

就像老话说的:“夫妻没有隔夜仇,床头吵架床尾和。”

那些真正分不开的夫妻,不是从不吵架,而是吵得再凶,也不会说 “不过了”;闹得再僵,也知道 “家还得回”。

生活中多少夫妻,因为一次拌嘴就冷战,因为一点误会就离婚,却忘了婚姻本就是两个不完美的人,在磕磕绊绊里磨合成最适合彼此的模样。

许三观和许玉兰就像两块粗糙的石头,被岁月的水流冲刷着,磨掉了棱角,也磨出了彼此契合的弧度。

人到中年才明白,婚姻最动人的不是初见时的怦然心动,而是历经千帆后的那句 “还好你在”。

爱会褪色,孩子会长大,金钱会散尽,可那份藏在体谅里的暖、担当里的稳、羁绊里的深,才是婚姻能走到最后的底气。

就像许三观最后说的:“日子还是要过下去的。” 而能陪你把这日子过下去的,从来不是虚无缥缈的爱情,而是烟火气里的那句 “我懂你”“我帮你”“我不走”。这,才是婚姻最坚实的模样。