都是对蒋介石采取强硬行动,桂系三次逼宫让蒋下野,却始终手握广西实权、全身而退;张学良、杨虎城发动西安事变扣押蒋介石,最终落得一人被软禁 54 年、一人惨遭杀害的结局。是势力强弱的差距,还是历史选择的必然?今天我们以段落式梳理这段动荡历史,看清背后隐藏的关键差异。

一、桂系三次逼蒋:派系博弈里的 “安全逼宫”

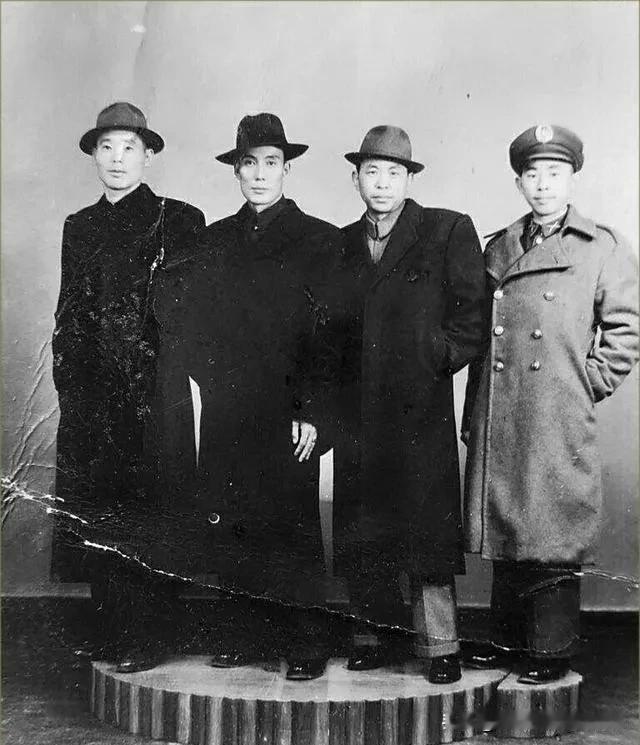

桂系自李宗仁、白崇禧掌控广西后,便成为国民党内仅次于蒋系的强大派系。与张杨不同,桂系的 “逼蒋” 从不是孤注一掷的冒险,而是基于稳固势力的政治博弈,三次行动都精准避开了蒋介石的核心底线,从未危及他的人身安全与统治根基。

桂系第一次对蒋采取强硬行动,发生在 1931 年 “九一八事变” 后。当时日军占领东北,全国民众反蒋情绪沸腾,纷纷指责蒋 “攘外必先安内” 政策误国。桂系抓住这一契机,联合粤系、冯系等反蒋派系在广州成立 “国民政府”,与南京政府分庭抗礼。李宗仁通电全国提出 “蒋下野以谢国人”,粤系更是放出 “蒋不退位,绝不北上抗日” 的狠话。蒋介石虽手握中央军,但面对全国舆论压力与多派系联合反制,深知硬抗只会失尽民心,最终在 12 月 15 日宣布 “下野”,由林森任国民政府主席、孙科任行政院长。桂系并未赶尽杀绝,反而保留了蒋系在中央的部分权力,自身则继续掌控广西及华南部分地区 —— 此次逼宫借 “民意” 为武器,只逼蒋 “暂退” 而非 “彻底倒台”,既达成权力平衡,又未与蒋结下死仇,蒋复职后也只能对桂系 “睁一只眼闭一只眼”。

1936 年 6 月,桂系第二次逼蒋以 “两广事变” 为载体。当时陈济棠联合李宗仁、白崇禧,以 “北上抗日” 名义发动行动,桂系出动 10 万兵力沿粤汉铁路北上,粤系控制广东沿海,形成对南京的军事压力。两人通电全国声称 “不愿以寸土资敌”,要求蒋停止剿共、共同抗日。蒋介石深知桂系战斗力强悍 —— 广西子弟兵素有 “狼兵” 之称,且桂系经营广西多年,粮饷充足、根基稳固,若开战中央军需抽调剿共兵力,恐陷入两线作战。于是蒋采用 “分化瓦解” 策略,先收买陈济棠部下倒戈导致粤系迅速瓦解,对桂系则许以妥协:承认李宗仁、白崇禧对广西的控制权,同意将桂系部队编入 “抗日序列”。桂系见核心诉求达成,顺势收兵,此次逼宫不仅未受惩罚,反而进一步巩固了在广西的统治。

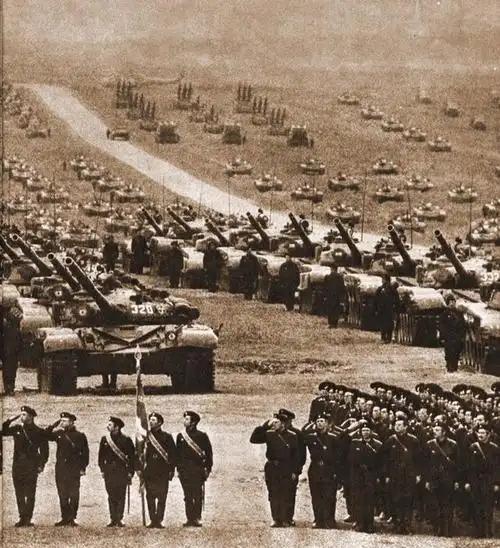

桂系第三次逼蒋发生在 1948 年 11 月,彼时淮海战役爆发,蒋军主力黄百韬兵团、黄维兵团先后被歼,损失兵力达 55 万,全国战局糜烂,蒋的统治摇摇欲坠。李宗仁联合白崇禧以 “和谈” 为名逼蒋下野,白崇禧通电南京提出 “蒋下野,李代总统主持和谈” 的要求,桂系控制的华中 “剿总” 部队更是按兵不动,拒绝支援徐州战场。蒋介石此时已无还手之力 —— 中央军精锐损失殆尽,美国方面也暗示 “换马”,最终在 1949 年 1 月 21 日宣布 “引退”,由李宗仁任代总统。桂系此次逼宫借 “战败危机” 趁势而为,始终未对蒋的人身安全构成威胁,即便掌权后也未阻止蒋退居台湾,双方保持了 “权力交接” 的表面和平,这也让桂系得以继续保全自身势力。

二、西安事变:爱国孤勇里的 “生死扣压”

张学良、杨虎城发动的西安事变,与桂系的 “权力博弈” 有着本质区别。两人的行动并非为了争夺派系权力,而是源于对民族危亡的焦虑,目标是 “逼蒋联共抗日”,却因直接触及蒋的核心利益与个人尊严,最终酿成无法挽回的悲剧。

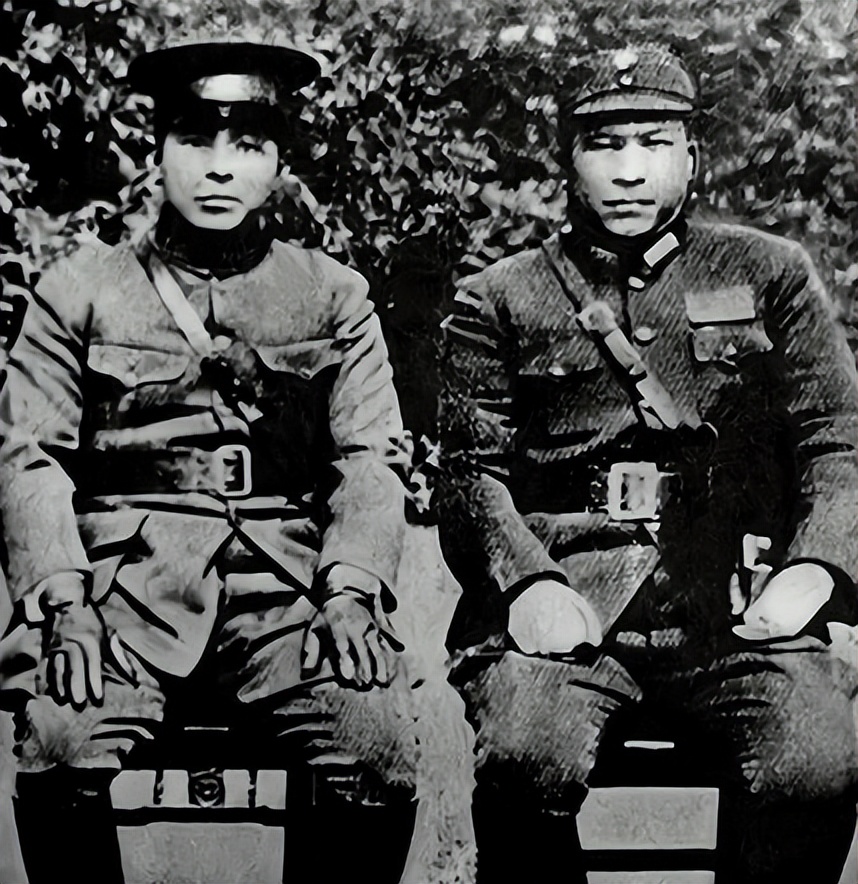

张杨发动事变的背后,是两人面临的两难绝境与炽热的爱国初心。1935 年,张学良率东北军入关奉命 “剿共”,半年内就损失 3 个师,部队士气低落 —— 东北军将士背井离乡,日夜盼着打回东北,而非同室操戈;杨虎城的西北军则是 “地方杂牌”,长期受蒋排挤,粮饷常被克扣,部队生存艰难。此时日军已占领东北、蚕食华北,“华北之大,已安放不下一张平静的书桌”,全国抗日呼声日益高涨。张学良多次向蒋进言 “停止剿共,联合抗日”,均被蒋严词拒绝;1936 年 12 月,蒋亲赴西安督令张杨加紧剿共,甚至放出 “敢言抗日者,杀无赦” 的狠话。张杨深知,再打内战不仅部队将覆灭,国家也将陷入万劫不复,正如俗语所言 “天下兴亡,匹夫有责”,两人在爱国心驱使下,决心采取 “兵谏”。

1936 年 12 月 12 日凌晨,西安事变正式爆发。东北军包围华清池将蒋扣押,西北军控制西安城囚禁国民党军政要员,张杨随即通电全国,提出 “停止内战、联共抗日” 等八项主张。此次行动与桂系的差异十分明显:桂系是 “派系权力斗争”,张杨是 “爱国救亡行动”,直接要求改变蒋的 “剿共” 国策;桂系从未扣押蒋,张杨则采取军事扣压,直接危及蒋的人身安全,这是蒋绝对无法容忍的 “叛乱行为”;桂系有广西作为稳固 “根据地”,张杨的东北军、西北军是 “客军”,无固定地盘且补给依赖中央;桂系逼蒋时有其他派系呼应,张杨虽得到中共支持,但中共当时力量有限,且南京政府内主战派占上风,何应钦已调动部队逼近西安欲 “武力救蒋”。

事变的结局充满悲剧色彩。在中共代表周恩来的调解下,蒋最终口头承诺 “停止剿共,联合抗日”,12 月 25 日,张学良亲自送蒋回南京,他以为 “兵谏” 成功,却不知蒋已埋下报复的种子。蒋回到南京后,立即下令将张学良软禁 —— 先是关押在南京,后转至贵州、台湾,直至 1990 年才恢复自由,长达 54 年的软禁生涯彻底摧毁了这位 “少帅” 的政治生命。杨虎城则被蒋秘密关押,从西安转至湖南、贵州,1949 年 9 月在重庆松林坡被杀害,家人也未能幸免。东北军、西北军随后被蒋分化瓦解:东北军被编入中央军各部队失去编制,西北军被拆分,部分投诚中共,部分被消灭。

三、结局迥异的核心:四重关键差异

两人与桂系结局迥异的核心,首先在于行动性质的天差地别。桂系三次逼蒋,本质是国民党内派系间的 “权力重新分配”,从未要求改变蒋的核心统治理念,只是争夺地方与中央的 “治权”;张杨的西安事变,是要求蒋放弃 “攘外必先安内” 国策,转向 “联共抗日”,直接颠覆蒋的施政方向,触及了蒋的统治根基,这是蒋绝对无法妥协的底线。

其次是实施方式的根本不同。桂系始终采用 “通电施压、军事威慑” 等政治手段,即便军事调动也只是形成压力,不触碰蒋的人身安全,给蒋留足 “台阶” 让他可进可退;张杨则采取军事扣压,让蒋沦为 “阶下囚”,颜面尽失。蒋介石一生好强,视个人尊严与权威为生命,这种 “羞辱式” 行动必然招致他的疯狂报复,也让蒋有了 “平叛” 的正当借口。

再者是势力基础的悬殊差距。桂系经营广西 20 余年,建立了独立的财政、军事体系,部队是 “广西子弟兵”,忠诚度高且补给自给自足,即便与蒋对抗,也能退守广西自保;张杨的东北军、西北军无固定地盘,粮饷、武器全靠中央供给,一旦与蒋决裂,便陷入 “无家可归” 的境地,蒋只需切断补给,就能轻松瓦解两支部队,无需付出太大代价。

最后是历史时机的不同选择。桂系逼蒋时,蒋均面临无法回避的外部压力:1931 年有 “九一八” 后的民意压力,1936 年有全国抗日舆论压力,1948 年有淮海战役后的战败危机,蒋需妥协以维持统治;西安事变时,蒋虽面临日军威胁,但 “剿共” 决心未改,且张杨的扣压行为让他获得南京主战派支持,有了 “报复” 的政治环境,无需再对两人妥协。

评论列表