在生活的奇妙剧本里,总有一些情节让人忍俊不禁又大跌眼镜。最近,江苏昆山的纪女士一家就上演了这样一出令人啼笑皆非的 “家庭小剧场”,主角是她 11 岁的 “调皮蛋” 儿子和一颗价值万元的 10 克金豆子。

(一)把玩金豆变 “吞金”:11 岁男孩的 “舌头锻炼” 闯大祸10 月 17 日,纪女士在网上精挑细选后,花费万元购入了一颗金豆子,满心欢喜地期待着这份闪耀的小确幸。22 日,金豆子如期而至,纪女士或许怎么也想不到,这颗小金豆即将开启一段 “奇幻冒险”。当时,她正在阳台专注地洗衣服,享受着片刻的家务时光。屋内,11 岁的儿子对这颗崭新的金豆子充满了好奇,拿在手里把玩。突然,一声带着惊慌的呼喊打破了平静:“妈妈你快过来,我要死了,我把金子给吞了!”

起初,纪女士以为儿子又在调皮捣蛋,故意制造夸张的 “恶作剧” 来吸引她的注意。但当她走进房间,看到儿子紧张又认真的表情时,才意识到这不是玩笑,而是一场让人哭笑不得的意外。原来,这位脑洞大开的小朋友,突发奇想,想要通过用舌头摆弄金豆子来 “锻炼舌头力量”,结果一个不小心,金豆子就顺着喉咙滑了下去,完成了从手中玩物到腹中 “异物” 的神奇转变。这颗凝聚着纪女士期待的金豆子,仅仅在她家中停留了一天,就以这样意想不到的方式 “消失” 了。

(二)妈妈的 “硬核” 叮嘱:5 天扒粪 2 次,网友笑称 “最贵盯屎官”面对儿子的 “吞金壮举”,纪女士虽然内心满是无奈,但很快就镇定下来。她回忆起以前侄女吞硬币的经历,当时侄女被带到医院,医生说问题不大,硬币能随着大便排出体外。于是,纪女士也抱着同样的想法,在网上搜索相关信息,得到的答案大多也是金子能拉出来,这让她稍微松了一口气,决定先观察等待。

从那以后,纪女士开启了她独特的 “盯屎” 模式。每天,她都会反复叮嘱儿子:“千万别在外面拉屎,这屎有点贵!” 那语气,既带着焦急,又透着一丝让人忍俊不禁的幽默。为了找回那颗价值不菲的金豆子,纪女士甚至亲自上阵,对着儿子的大便扒拉了两次。想象一下那个画面,纪女士眉头紧皱,眼神专注,在一堆大便中仔细翻找,一心只为找到那颗 “失踪” 的金豆子,这场景简直就是现实版的 “寻宝记”,只不过这 “宝藏” 的寻找过程实在是有些特殊。

然而,5 天过去了,金豆子却仿佛和她玩起了捉迷藏,始终不见踪影。这 5 天里,纪女士的心一直悬着,每次看到儿子上厕所,她的眼神里都充满了期待与紧张。随着时间的推移,她的担忧也与日俱增,最终,在 10 月 26 日,她决定带着儿子前往医院,寻求专业的帮助。

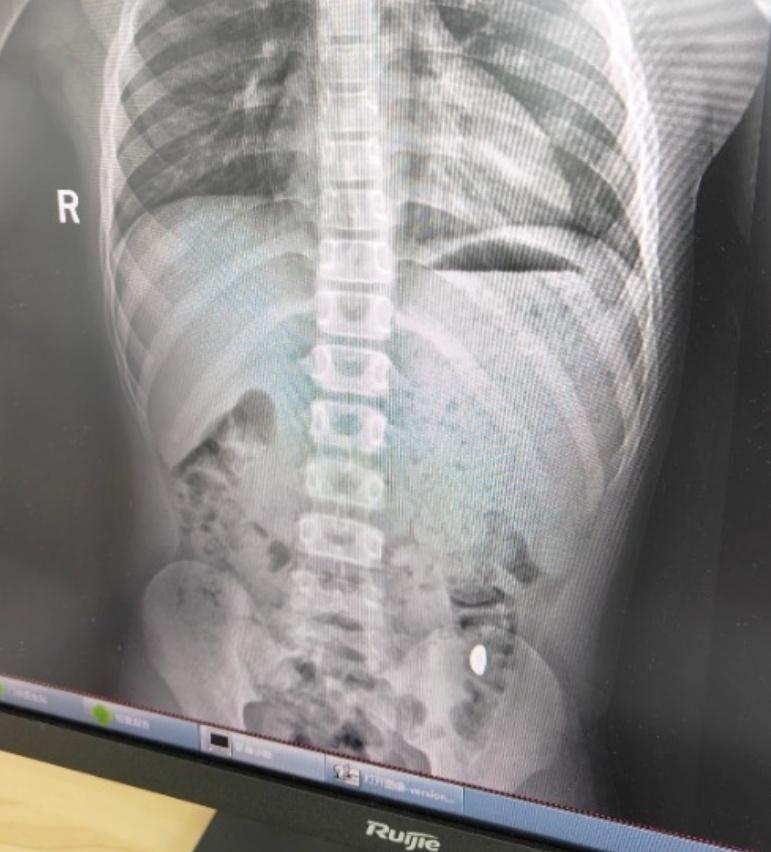

(三)医院处理:拍片定位 + 自然排泄,医生提醒 “别存侥幸”纪女士带着儿子来到了昆山市第五人民医院。医生在了解了事情的来龙去脉后,迅速为孩子安排了检查。诊断结果显示,胃内异物(10 克黄金)清晰可见,就像一个不速之客,安静地待在孩子的胃里。好在孩子在这期间并没有出现腹痛、呕吐等不适症状,这也让纪女士稍稍安心了一些。

医生表示,虽然黄金的化学性质稳定,一般不会与人体发生化学反应,对身体不会造成直接的化学伤害。但是,这颗 10 克的金豆子体积较大,在人体的消化道内属于 “大块头”,很有可能会在肠道的某些狭窄部位滞留,从而引发肠梗阻等严重问题。医生严肃地提醒纪女士,在发现孩子误吞异物后,千万不能盲目等待异物自行排泄,第一时间就医才是正确的选择。因为医生可以通过专业的检查手段,如拍片、B 超等,准确判断异物的位置和情况,从而制定出最合适的治疗方案。如果一味地心存侥幸,等待异物自行排出,很可能会错过最佳的治疗时机,导致更严重的后果。

幸运的是,也许是医院的 “神奇气场” 起了作用,也许是金豆子也玩累了,想早点结束这场 “冒险”。就在上午去医院检查后的下午,孩子就顺利地将金豆子随粪便排出了体外。当纪女士看到那颗熟悉的金豆子时,心中的大石头终于落了地,这几天的紧张和担忧瞬间化作了劫后余生的喜悦。

二、从 “吞金兽” 到 “吞金行为”:那些年孩子误吞的 “硬核异物”

江苏这起 10 克金豆子事件并非个例,在今年 4 月 5 日清明假期期间,苏州 11 岁男孩小钱(化姓)在家玩耍时,同样上演了一场令人揪心的 “吞金” 大戏。当时,小钱缠着父母带他出去玩,却遭到了拒绝。或许是出于失落与调皮,他将目光投向了妈妈的首饰堆。原本安静的房间突然没了声响,父母察觉异样走进卧室时,只看到满地散落的首饰,而其中一条 100 克的金条却不翼而飞。在父母的追问下,小钱才承认自己不小心把金条吞了下去。

家长发现后,心急如焚,立刻带他前往苏州大学附属儿童医院急诊科就诊。经 X 片检查,医生发现一枚密度极高的金属物体滞留于其消化道内,诊断为 “消化道异物”。由于金条体积较大,存在肠道梗阻及黏膜损伤等风险,急诊医生当即将小钱收治普外科。入院后,医生先采用保守治疗,给予促排便药物,希望金条能自行排出。然而,经过两天的动态观察,金条仍未能自然排出,再次复查 X 片发现该异物位置没有任何改变,可能已经固定或者嵌顿在肠道内,小钱随时面临着梗阻及穿孔的风险。

考虑到小钱年龄小、肠道功能脆弱,传统手术创伤大,医院普外科决定采用 “内镜下消化道异物取出术” 进行干预。手术中,朱振伟、周小刚两名医生凭借精湛的技术,精准操控内镜设备,克服了异物体积大、密度高、表面光滑等诸多难点,仅用半小时便成功将这枚重达 100 克的金条完整取出。术后次日,小钱恢复进食活动,无任何并发症发生,顺利康复出院 。这一案例再次提醒我们,对于儿童误吞异物,千万不能掉以轻心,及时就医、科学处理至关重要。

(二)儿童误吞异物高频榜:硬币、纽扣电池、首饰成 “高危选手”在儿童误吞异物的 “高频榜单” 上,硬币无疑是 “名列前茅” 的。据统计,硬币在儿童误吞异物案例中占比相当高,很多孩子对亮晶晶的硬币充满好奇,在玩耍过程中,一个不留神就可能将硬币放入口中,进而吞进肚里。

纽扣电池也是极其危险的 “异物杀手”。它的外观小巧,很容易吸引孩子的注意。一旦被孩子误吞,后果不堪设想。纽扣电池内部含有化学物质,在人体的消化道内,遇到体液后会迅速放电,短短 60 分钟内,就足以灼伤消化道黏膜,引发溃疡、穿孔等严重问题,对孩子的健康造成极大的威胁。

各类首饰,如金豆子、小吊坠等,同样是孩子误吞的 “常客”。这些首饰往往造型精美,色彩鲜艳,对孩子有着极大的吸引力。就像前面提到的 11 岁男孩误吞 10 克金豆子,还有孩子可能会因为好奇,将项链上的小吊坠咬下来吞进肚子里。这些首饰虽然不像纽扣电池那样具有腐蚀性,但它们的形状和大小不一,有的可能会卡在孩子的食道或肠道中,导致堵塞,影响孩子正常的消化功能,严重时也需要通过手术才能取出。

三、当 “吞金” 变成危险:家长必知的 3 个急救要点 + 2 个谣言粉碎机

孩子误吞异物的情况时有发生,每一次意外都像一颗投入平静湖面的石子,打破家庭的安宁,让家长们心急如焚。在这些紧急状况下,掌握科学的急救方法就显得尤为重要,关键时刻,它可能就是守护孩子生命健康的 “救命稻草”。其中,“停 - 判 - 救” 三原则,更是应对儿童误吞异物的关键指南。

一旦发现孩子误吞异物,首先要做的就是让孩子立即停止进食和哭闹。在情绪激动或继续进食的情况下,异物很可能会被卡得更紧,或者在食管、气管等部位造成更严重的划伤。想象一下,孩子哭闹时,呼吸道和食管都会随着呼吸和吞咽动作频繁变化,原本就不稳定的异物就更容易 “捣乱”,引发更危险的状况。所以,让孩子保持安静,避免进一步的危险,是处理误吞异物的第一步。

紧接着,要迅速判断异物的位置。这一步至关重要,它决定了后续急救措施的方向。一般来说,需要区分异物是 “卡喉” 还是 “入腹”。如果孩子出现剧烈咳嗽、紫绀(嘴唇、面部等部位发紫)等症状,这很可能是异物卡在了喉咙,堵塞了气道,情况十分危急,必须在 4 分钟内进行急救。因为大脑对缺氧极为敏感,一旦气道被堵塞,4 分钟内就可能造成大脑不可逆的损伤,甚至危及生命。而如果孩子没有明显的咳嗽、呼吸不畅等症状,但能确定已经将异物吞入腹中,即便暂时没有不适,也不能掉以轻心,必须尽快就医,通过专业的检查手段排查异物在体内的位置 。

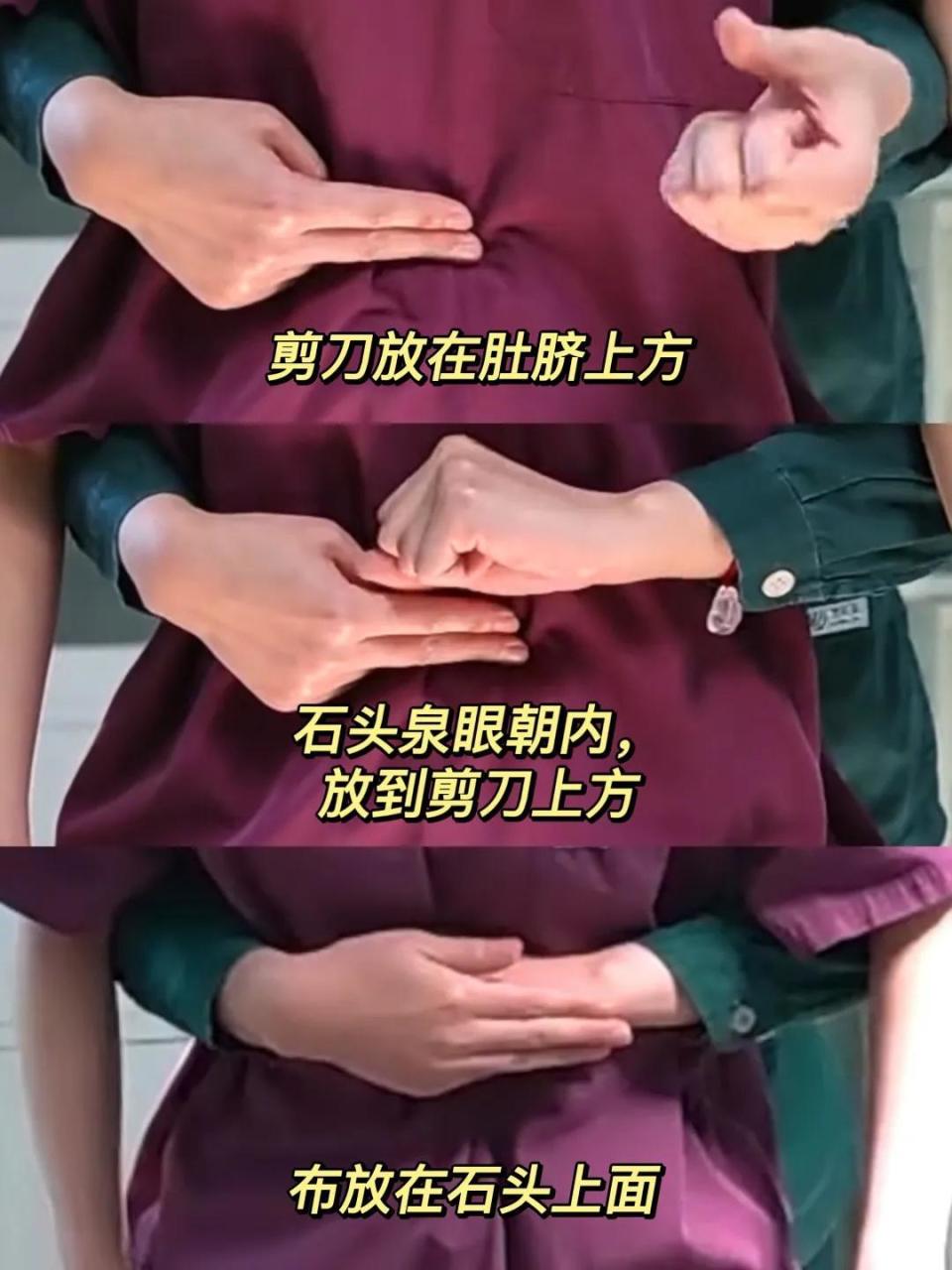

当判断出异物是卡喉时,要立即采用海姆立克急救法。对于 1 岁以上的儿童和成人,施救者站在患者背后,双臂环绕其腰部,一手握拳,拳眼对准患者肚脐上方两指处,另一手包住拳头,快速向内上方冲击腹部,直至异物排出。如果是 1 岁以下的婴幼儿,将婴儿面朝下,俯卧于前臂,头低于胸部,支撑其下颌,用掌根在肩胛骨之间快速拍击 5 次;若未排出,转为仰卧位,用两指在胸骨下半段按压 5 次,交替进行直至异物排出 。而如果判断异物已经进入腹中,家长应携带孩子误吞的异物样本,尽快带孩子去医院进行 B 超或 X 光检查,确定异物的位置和情况。在这个过程中,千万不要尝试用 “吞韭菜缠异物”“喝醋溶解异物” 等民间偏方,这些方法不仅可能无法解决问题,还会耽误最佳的治疗时间,甚至引发更严重的后果。

(二)两大谣言别信!这些处理方式正在坑娃在面对孩子误吞异物的情况时,一些错误的观念和处理方式常常在家长群体中流传,就像隐藏在暗处的 “陷阱”,稍不注意就可能让孩子陷入更危险的境地。其中,“黄金 / 硬币能自己拉出来,不用去医院” 以及 “吞异物后吃泻药加速排出” 这两大谣言,更是需要家长们提高警惕,坚决摒弃。

很多家长认为,像黄金、硬币这类异物,体积不算太大,应该可以随着大便自行排出体外,不需要去医院。这种想法其实存在很大的风险。虽然有些较小、光滑的异物确实有可能自然排出,但如果异物的体积大于 2.5cm,或者形状尖锐,如一些首饰的边角、破碎的玩具零件等,就很容易在肠道的狭窄部位造成梗阻,引发腹痛、呕吐、腹胀等症状。而且,异物在体内停留时间过长,还可能导致肠道黏膜损伤、感染等并发症。所以,一旦发现孩子误吞异物,无论是什么物品,都应该先带孩子去医院,让医生进行专业的评估和判断,制定合适的治疗方案,而不是盲目等待异物自行排出 。

还有一种常见的错误做法是,在孩子误吞异物后,给孩子吃泻药,试图加速异物的排出。这种方法看似合理,实际上却可能带来更大的麻烦。泻药会使肠道蠕动加快,而对于一些尖锐的异物,如鱼刺、牙签等,快速的肠道蠕动可能会导致它们更容易刺破肠道壁,增加肠道穿孔的风险。肠道穿孔是一种非常严重的并发症,会引发急性弥漫性腹膜炎、感染性休克等,严重威胁孩子的生命健康。此外,泻药还可能导致孩子脱水、电解质紊乱等问题,进一步损害孩子的身体健康。因此,在孩子误吞异物后,绝对不能自行给孩子吃泻药,一定要遵循医生的建议进行处理。

四、网友热评:当 “吞金兽” 从段子照进现实

这一事件在社交平台曝光后,迅速引发了网友们的广泛关注和热烈讨论,相关话题阅读量飙升,评论区更是热闹非凡,宛如一场欢乐的吐槽大会。

网友们纷纷被纪女士那句 “这个屎有点贵” 的幽默叮嘱逗得捧腹大笑,“这妈妈太有才了,能把焦急的心情用这么诙谐的方式表达出来”“建议妈妈注册‘寻金启事’,毕竟 10 克黄金够买多少套试卷了”,各种调侃层出不穷 。还有人打趣道:“孩子:妈妈对我的屎从未如此上心过。” 这些幽默的评论,不仅展现了网友们的机智,也让这场紧张的 “吞金事件” 多了几分轻松的色彩。

在欢声笑语中,网友们也不忘给出实用的建议。不少人提醒家长们,一定要把家中的贵重物品和小物件妥善保管,最好放在带锁的抽屉里,让孩子无法轻易接触到,从源头上杜绝此类意外的发生 。还有人分享了自己小时候的类似经历,比如误吞硬币、玻璃球等,引得大家纷纷共鸣,评论区里满是童年趣事的回忆与分享。

(二)医学科普派:“别拿‘吞金’当玩笑,化学稳定≠绝对安全”在众多评论中,也有不少专业的医学科普内容。有医生网友指出,虽然黄金的化学性质稳定,一般不会与胃酸发生化学反应,但这并不意味着吞金就绝对安全。像这次事件中的金豆子,虽然形状相对圆润,但如果是一些形状不规则、棱角分明的金饰,很可能会在通过消化道的过程中划伤食管、胃黏膜或肠道,导致出血、穿孔等严重后果 。而且,即使异物没有造成物理损伤,长期滞留在体内,也会引发炎症反应,影响身体健康。

此次事件中纪女士在孩子误吞金豆子 5 天后才选择就医,医生们纷纷表示这是一种侥幸行为。正确的做法应该是在发现孩子误吞异物后的 24 小时内,尽快带孩子去医院拍片,确认异物的位置和情况,以便医生制定合理的治疗方案。如果异物长时间停留在体内,一旦出现腹痛、呕吐、便血等症状,就说明情况已经十分危急,可能需要进行手术干预 。这些专业的科普和提醒,让更多家长认识到儿童误吞异物的严重性,也为大家敲响了警钟,在面对类似情况时,一定要保持冷静,及时就医,切勿心存侥幸。

五、家有 “吞金兽”?3 招筑牢安全网,比急救更重要

在孩子的成长过程中,每一个瞬间都充满着未知与惊喜,而 “吞金兽” 的意外举动,更是让家长们时刻绷紧了安全这根弦。比起事后的急救,提前预防才是守护孩子安全的关键防线。下面这 3 招,如同为孩子筑起的安全堡垒,能够有效降低误吞异物的风险,让孩子在安全的环境中快乐成长 。

(一)危险物品 “断舍离”:带锁抽屉 + 可视化收纳家中的小物件,在孩子好奇的眼中,可能都是新奇的 “玩具”。为了避免孩子将金饰、硬币、纽扣电池、螺丝等小件物品误认成玩具,从而发生误吞的危险,我们需要对这些危险物品来一次彻底的 “断舍离”。将它们统统收进带锁的抽屉里,为孩子设置一道安全的屏障,让他们无法轻易接触到这些潜在的危险。如果家中有一些需要经常使用的小物品,可以将它们收纳在透明的收纳盒中,并在盒子上醒目地标注 “危险勿碰” 四个大字。这样一来,不仅方便我们自己查找使用,还能让孩子清楚地知道这些物品的危险性,从而自觉地远离它们。通过这样的方式,从源头上减少孩子接触危险物品的机会,为孩子的安全保驾护航 。

(二)场景化安全教育:用 “故事思维” 替代说教对于孩子来说,生硬的说教往往难以引起他们的兴趣,也很难让他们真正理解其中的含义。而场景化的安全教育,通过生动有趣的方式,能够让孩子在轻松愉快的氛围中学习安全知识,提高自我保护意识。就像《肚子里有个火车站》这本绘本,它以孩子喜欢的故事形式,将人体消化的过程形象地展现出来。我们可以借助这样的绘本,告诉孩子:“小金属块进入肚子里,就像在肚子里修路,火车就没办法顺利通行啦,这样肚子就会痛痛哦。” 通过这样的故事思维,让孩子明白误吞异物的危害,比单纯地禁止他们做某件事更容易被接受。此外,还可以利用一些动画演示,让孩子更直观地看到异物在体内可能造成的危险,从而在他们的心中种下安全的种子,让他们在面对危险物品时,能够自觉地抵制诱惑 。

(三)动态监护:“静悄悄” 时必检查,吃饭玩耍别分心孩子突然安静下来的时候,往往是最让人担心的时刻。因为在这个时候,他们可能正在悄悄地接触一些危险物品,而我们却浑然不知。所以,当孩子突然变得 “静悄悄” 时,我们一定要立即提高警惕,快速排查孩子是否接触到了危险物品。可以轻声呼唤孩子的名字,观察他们的反应,如果没有回应,要赶紧去寻找他们,看看他们在做什么。在孩子吃饭和玩耍的时候,我们也要格外留心,做到专心陪伴。吃饭时,不要追着孩子喂饭,也不要让孩子边看电视边吃饭,更不要让他们在吃饭的时候玩耍,因为这样很容易导致孩子边玩边吞,从而将食物或其他物品误吞进肚子里。在孩子玩耍时,我们要时刻关注他们的行为,确保他们不会将玩具零件、小珠子等小物件放入口中。通过这样的动态监护,及时发现并消除潜在的安全隐患,让孩子时刻处于我们的安全保护范围之内 。

结语:从 “屎里淘金” 到安全育儿,每分警惕都是爱纪女士的 “盯屎” 经历看似荒诞,却为所有家长敲响警钟:再微小的异物,在孩子眼中都可能变成 “好奇的玩具”。与其事后紧张,不如提前收好 “危险因子”—— 毕竟,比起万元金豆,孩子的健康才是真正的 “无价之宝”。(互动话题:你家孩子曾误吞过什么 “奇葩物件”?欢迎在评论区分享你的育儿故事~)

声明:本文内容由AI生成,图片来源于网络,版权归原作者所有,若有侵权,请联系删除!