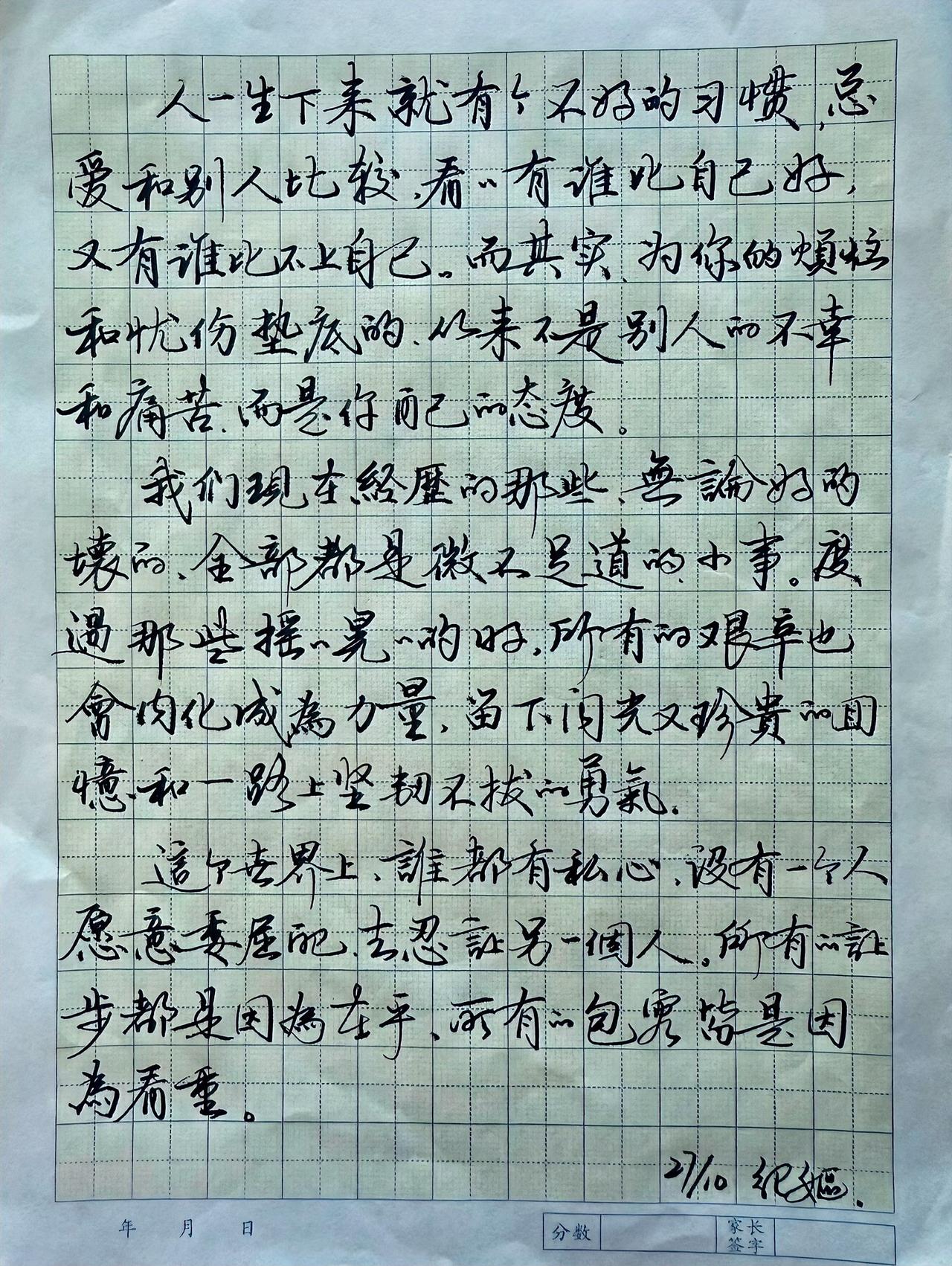

李明小朋友的字火了,在网络上引发热议,坊间评论可谓冰火两重天。

赞者将其捧为少年天才,甚至称其为不世出的大书法家。批者则毫不留情,直言是“江湖体”,与真正的书法风马牛不相及。

实际上,任何艺术都是一体两面,有两套评价体系。一种是专业领域内的专业审美,另一种则是民间的通俗评价。而这两种评价体系,一般来讲是很难达成一致的,往往存在巨大的鸿沟,所以双方谁也无法说服谁。

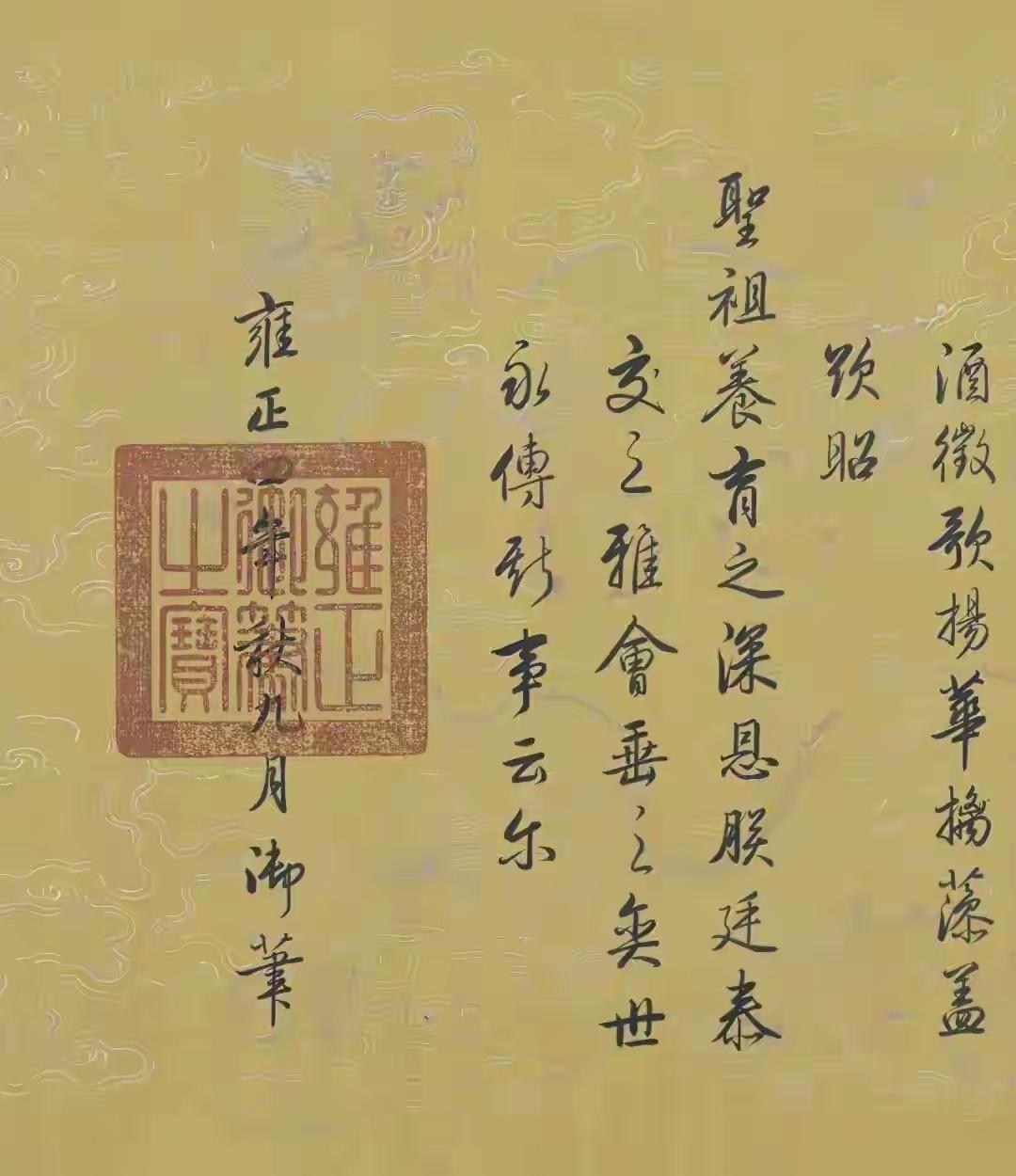

专业领域的审美标准建立在数百年甚至数千年的艺术积淀之上,有着严谨的理论框架和技术规范。以书法为例,从笔法的提按顿挫、墨法的枯湿浓淡,到章法的疏密布局、结字的间架结构,每一项都有其传承与讲究。专业书法家评判一幅作品,会从这些核心要素出发,考量其是否符合书法艺术的本质规律,是否在传承中有所创新。

而民间的通俗评价则更侧重于直观感受,注重的是表象,像书画艺术,大都以“好看”或“顺眼”为主要标准,往往忽略艺术背后的专业逻辑。这种评价源于大众的生活经验和审美直觉,虽不够严谨,却具有很大的普遍性,毕竟极少人具备专业的鉴赏能力。

正是这两套体系的存在,使得同一艺术作品常常出现截然不同的评价,而二者之间的鸿沟,也并非简单地“对与错”就能弥合。

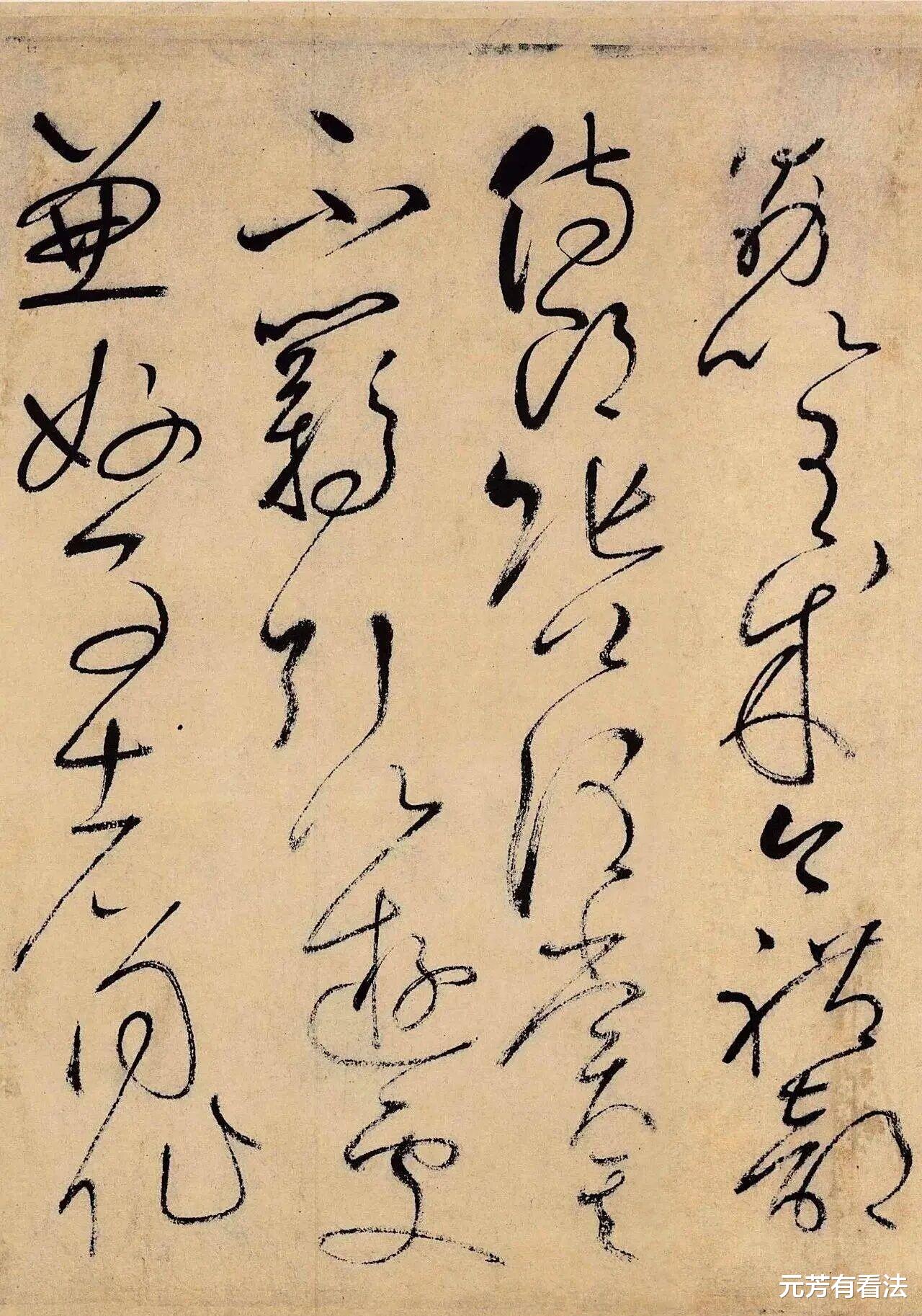

从专业角度审视李明小朋友的字,其“非书法”的属性其实十分明确。但凡系统学习过书法基础的人都知道,真正的书法绝非“龙飞凤舞”的表面热闹,而是对传统技法的深度传承。

李明的字虽在视觉上有一定冲击力,结构也相对周正,但严格来说,他的字更偏向于“美工字”,注重外形的装饰性,却缺失了书法艺术的文化内涵。这一点无需过多争辩,因为专业标准如同科学规律,不会因大众的喜好而改变。就像我们不能将街头涂鸦等同于油画艺术,也不能将随意的线条勾勒视为素描创作,书法的专业边界,需要通过严谨的技法和理论来界定。

不过,从通俗视角来看,李明的字能获得广泛称赞也并非毫无道理。对于大多数没有接触过专业书法教育的人而言,他们无法分辨笔法的优劣,却能直观感受到字里行间的活力与气势。尤其是李明作为十几岁的孩子,能写出如此工整且有视觉张力的字,远超同龄人的平均水平,这种“超越年龄的能力”自然会引发大众的好感与赞赏。

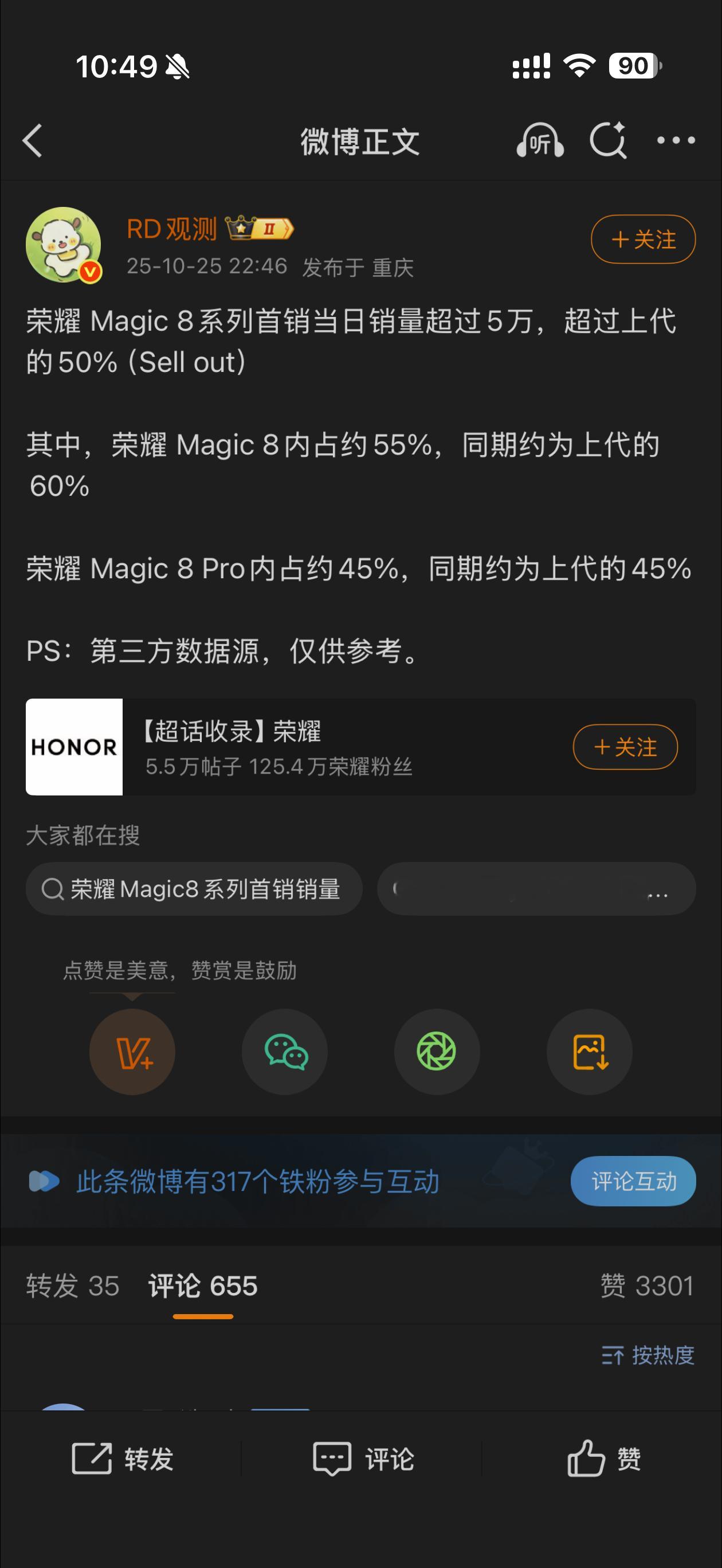

看到李明小朋友,不由得想到另一位“网红书法家”延大海,他的作品同样以夸张的字形、强烈的视觉效果吸引眼球,在网络上拥有大量粉丝,但在专业领域却始终不被认可。二者本质上是同一类现象,以通俗审美为导向,满足大众对书法的浅层想象,却与专业艺术标准相去甚远。

艺术不但有创作的门槛,也有审美的门槛。

越是精进高超的艺术,越需要欣赏者具备相应的专业知识和审美素养,才能真正理解其价值。古语曲高和寡正是对这一现象的生动概括。就像在绘画领域,大众普遍认为画得越像越厉害,甚至觉得能画得和照片一样就是最高水平。

但事实上,真正的绘画艺术早已超越了“模仿现实”的阶段,像毕加索的立体主义、梵高的后印象派,米芾、怀素、张旭等人的狂草,若是放在现在的网上,同样会被批得一塌糊涂。还有像音乐领域亦是如此,在一般人眼中,交响乐和美声一分钟都听不下去,但它们却能登上大雅之堂。

审美能力并非与生俱来,它需要通过后天的学习与培养逐步提升。

大众对李明书法的赞赏,本质上是对“少年才华”的肯定,这种情感值得理解,但我们不能因此混淆“爱好”与“专业”的边界。

其实,许多专业书法家对李明的评价,并非批评这个孩子,更不是所谓的嫉妒,而是出于对其天赋的惋惜与期待。他们看到了李明在字形把控和笔墨感觉上的灵气,担心他在“江湖体”的道路上越走越远,浪费了难得的天赋。

书法艺术的学习,需要从临摹碑帖起步,在日复一日地练习中掌握笔法与结字,积累文化底蕴。如果李明能沉下心来,扎实打好基本功,以他的灵气,未来或许能在书法领域真正有所成就。

但如果始终沉迷于“表演式书写”带来的掌声,最终可能只会成为昙花一现的“网红”,留下伤仲永一般的遗憾。

评论列表