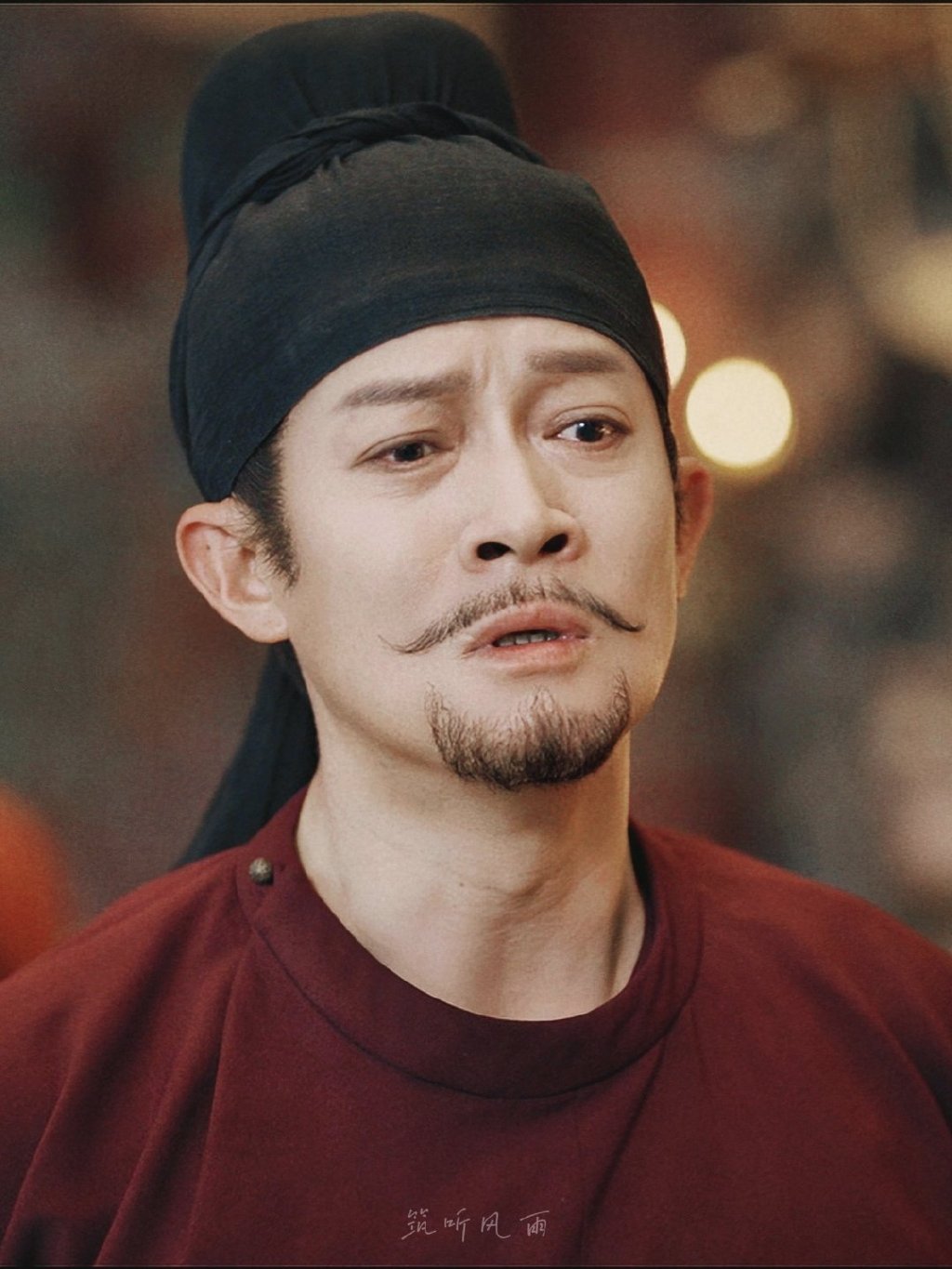

“狄公弟子,苏无名。”

当这句话在《唐朝诡事录》中响起时,一个破奇案、揭迷局,尽得狄公真传的神探形象瞬间立住。

但如果你翻开《旧唐书》《新唐书》,会发现一个惊人的事实:

狄仁杰传记中从未提过“苏无名”三个字,而苏无名最早出场时,狄仁杰已去世多年。

这对“师徒”压根不曾相遇。一个在正史中功勋卓著,一个仅存于志怪小说,他们如何被“撮合”成师徒?是历史遗漏了关键一页,还是后人有意为之?

今天,我们就掀开这段被文学“包装”了千年的关系,看看历史与剧本之间,到底隔了多少个长安城。

要弄清狄仁杰和苏无名这对“神探师徒”是真是假,咱们得先回到历史现场,看看这两位到底有没有机会碰上面。

先说狄仁杰。这位大佬生于公元630年,去世在公元700年,最风光的时候正是武则天执政的时代。不过你可能不知道,正史里的狄仁杰,其实并不是什么“神探”,而是一位稳坐朝堂、举荐贤能的宰相。他一手提拔的张柬之、姚崇等人,后来都成了推动“神龙政变”、恢复李唐江山的核心人物。说白了,他是治国能臣,不是专职破案。

那苏无名呢?这位在电视剧里断案如神的人物,翻遍《旧唐书》《新唐书》——查无此人!他最早出自唐代一本叫《纪闻》的志怪小说,后来在《朝野佥载》里也有登场,但都是民间传说性质的“奇案故事”,从没进过正史。

小说里的苏无名,是武则天时期的湖州别驾,相当于现在的副市长。他最出名的案子,是侦破太平公主珠宝失窃案:他观察到一群胡人扫墓时“哭而不哀、祭而暗笑”,顺藤摸瓜,果然在墓里找到了失窃的宝物。还有一桩“长安闹鬼案”,也被他看穿是盗贼披白布装神弄鬼。

而真正让“师徒说”站不住脚的,是时间对不上。狄仁杰公元700年就去世了,而苏无名登场破案时,武则天还在位——她直到705年才退位。换句话说,狄仁杰去世几年后,苏无名才在故事里“亮相”。这时间差,就像说“康熙教张学良打仗”,根本不可能。

再看狄仁杰真正的“学生圈”,都是张柬之这类能定国安邦的宰相级人物。而苏无名在故事里只是地方官,专破市井窃案,两人无论层级还是领域,都八竿子打不着。史书也从没提过他们认识或有关联。

所以结论很清楚了:狄仁杰与苏无名的“神探师徒”组合,纯属后世创作的美好想象。历史中的狄仁杰是政治家,苏无名是小说人物——他们不但不认识,连活在同一个时空的缘分,都没有。

二、神探“师徒”诞生记:一场跨越千年的文学造星运动既然历史上两人毫无交集,“苏无名是狄仁杰弟子”这个说法又是从何而来?答案藏在一条跨越千年的文学改编链里——这堪称一场古代版的“IP运作”。

第一站:明清书商“蹭热度”明清时期,《狄公案》等公案小说火爆,狄仁杰已是顶流“神探IP”。而苏无名虽在唐代笔记小说中有几个独立破案故事,但名气有限。精明的书商灵机一动:何不把他编入“狄仁杰宇宙”,给他一个“关门弟子”的身份?于是,苏无名被安排成了狄公的传人。这就像今天拍续集电影,让新人以“前辈弟子”身份出场——自带关注度,观众也容易接受。

第二站:高罗佩的“国际背书”真正让这对师徒“锁死”的,是荷兰汉学家高罗佩。他在全球畅销的《大唐狄公案》中,将苏无名从《纪闻》里那位独立办案的湖州别驾,直接改写为狄仁杰的得力助手。经他这一改编,苏无名“神探传人”的形象随着译本走向世界,从此深入人心。

第三站:现代编剧的“叙事捷径”到了《唐朝诡事录》等影视剧,苏无名已稳坐“狄公亲传弟子”之位。编剧魏风华曾坦言:设定成弟子,能省去大段解释主角能力的篇幅——一句“狄公亲传”,人设瞬间立住。剧中那些珍藏手稿、默念师训的感人细节,全是艺术创作,正史中无一字记载。

不只是他俩:文学创作的通用法则这种“名师出高徒”的叙事套路并不罕见。《三国演义》里诸葛亮与姜维的师徒情谊,远比史书中的欣赏关系更戏剧化;《水浒传》中林冲与鲁智深的关系也被艺术加工。为故事好看而构建人物关系,本就是古今创作的常态。

三、历史与影视:我们该如何看待这种“虚构”?总有人问:历史剧里哪些能信,哪些是编的?其实只要掌握这三个诀窍,你也能成为“历史剧侦探”。

第一招:查“户口”先看人物来历。像狄仁杰、张柬之这类在《旧唐书》《资治通鉴》里有正式传记的,生平大事基本靠谱。但像苏无名、李元芳这类角色——正史里根本查无此人,完全出自小说或剧本。他们的人际关系网,自然也是创作的一部分。

第二招:对“时间线”时间错位,是历史剧的“照妖镜”。狄仁杰去世五年后,苏无名才在故事里登场,这样的“师徒”关系自然不攻自破。类似的常识性错误还有《康熙王朝》里,孝庄太后自称“我孝庄”——“孝庄”本是身后谥号,生前绝无可能如此自称。一旦发现这种硬伤,相关情节的真假便不言而喻。

第三招:懂“剧本套路”编剧为了戏好看,自有创作逻辑。把苏无名写成狄仁杰弟子,是为新人设快速建立信任;把政治家狄仁杰塑造成神探,是因为破案戏比朝堂斗争更吸引观众。理解这份“创作的无奈”,就能分清何处是史实,何处是艺术加工。

做个明白的观众掌握这三招,不是为了挑刺,而是为了更尽兴地看剧。我们可以陶醉于苏无名的机智,欣赏狄仁杰的断案如神,同时心里清楚:这份精彩,源于艺术想象与历史真实的巧妙融合。

苏无名不是狄仁杰弟子,这个真相可能会让很多剧迷失望,但这正是历史的魅力——它不迎合情绪,只忠于事实。狄仁杰是千古名相,苏无名是民间神探,他们在各自的“领域”里发光,原本就不需要靠“师徒关系”来加持。

影视文学作品的虚构不是坏事,它让历史人物变得更鲜活、更有温度,让更多人愿意了解唐朝的历史、文化。但我们不能把虚构当真实,忘记了历史的本来面目。就像《唐朝诡事录》里,苏无名破案时提到的“三勒浆”,确实是唐代的饮品,出自《朝野佥载》,这是尊重历史的细节;但他是狄仁杰弟子的设定,是为了剧情服务的虚构,这一点我们要心里有数。

说到底,历史是根,虚构是花。没有根,花就没了营养;没有花,根就少了光彩。希望我们以后看历史剧时,既能欣赏花开的绚烂,也能记住根的厚重。既能为苏无名的智慧点赞,也能知道狄仁杰的真正贡献;既能享受剧情的精彩,也能保持对历史的敬畏。

《旧唐书》

《纪闻》

《朝野佥载》

如果您觉得此文有趣,请点击“关注”,方便作者与您讨论与分享,及时阅读最新内容,您的关注是作者前进的动力,感谢您的支持。