1968年,北京医院的一间病房里,一个70岁的老太太快要咽下最后一口气了。

她反复嘟囔着一句话:“别把我跟鲁迅合葬……随便埋个地方就行。”

她是许广平。是“鲁迅夫人”,是鲁迅唯一孩子的母亲,是那个替鲁迅整理了几百万字文稿的女人,也是为守住那摞稿纸,被特务毒打、坐牢,但一声不吭的硬骨头。

可就在临终时,她却选择了“分开”。

不是气鲁迅,不是嫌名声,而是她这一生,清醒到最后一口气——她要“成为她自己”。

一封信点燃的,是理想与觉醒

1923年,北京女子大学课堂。鲁迅讲《小说史略》,但讲的不是“起承转合”,是“字里行间如何吃人”。

坐在台下的,是年仅22岁的许广平。

她是广东大户人家的小姐,却从小跟母亲斗智斗勇,不缠足、要读书,一路杀进新文化的心脏。

可面对混沌的旧世界,再有勇气的年轻人也会迷惘。她给鲁迅写信倾诉:

“梦醒了,才发现前面是断头路,我们怎么办?”

鲁迅回了:“地上本没有路,走的人多了,也就成了路。”

这一来一往,两年之间,他们写了130多封信。那不是风花雪月,是两个灵魂在对这个世界底部咆哮,是思想的撞击和精神的拯救。

许广平从一个迷茫者,走向坚定。这份知音情,后来升温为伴侣之情。

她甘愿不婚、不名、不正位,只求“在一起”

1927年,乱世南逃。鲁迅去了广州大学,许广平追随而至,成为助教。

对外,他们是共事;对内,他们早在精神上血脉相连。可他们之间,横着一道2300年前“礼教”的影子——鲁迅有一个“名义上的妻子”,朱安。

这场婚姻是鲁迅母亲安排的,但从未圆房。鲁迅说:“她是母亲的太太,不是我的。”

许广平懂,她不抢名、不争位,从不要求改嫁或逼迫鲁迅离婚。

后来他们到了上海,大胆同居,未婚生子,在传统伦理的枪口上跳着舞,但她从未迟疑半步。

有人骂她“做小三”,有人骂她“不要脸”。但她只问:“我们这样,能被接受吗?”

鲁迅托笔沉思,说:“我不管那些,我只要和你在一起。”

她要的,从来就不是婚书,而是那句有分量的承诺。

她不是鲁迅的影子,是那个陪他冲锋陷阵的“哨兵”

鲁迅的黄金十年,是在上海。特务横行、文人遭噤声,写作成了和刀子比速度的游戏。

而许广平,没有退。

鲁迅半夜写稿,她端粥;

鲁迅肺病咳血,她守身边;

窗外特务监视,她坐门边纳鞋底,眼睛像雷达一样扫视每一个动静。

她不只是贤内助。她是鲁迅阵地的守夜人,是风暴边缘安静而清醒的哨兵。

他们的小屋,不是爱巢,是战壕。

鲁迅去世那年,她35岁,留下一个几岁的孩子和一屋子的稿子,而她,成了这些文字的守护神。

那些稿子,比命还重

鲁迅逝世后,她没有再嫁,没有出走。

孤儿寡母,在战火纷飞的上海,几次被日军逼迫交出文稿,她都咬紧牙关、冒死保护。

最宝贵的稿子,她缝进棉被、埋在井底、藏在粽子里,像地下党一样行动。

1941年,她被日本宪兵抓进牢房,受尽老虎凳、辣椒水、毒打审讯,一句口没有松,一页稿也未丢。

出了狱,她靠教书糊口,养孩子,却把所有时间用来校对《鲁迅全集》。

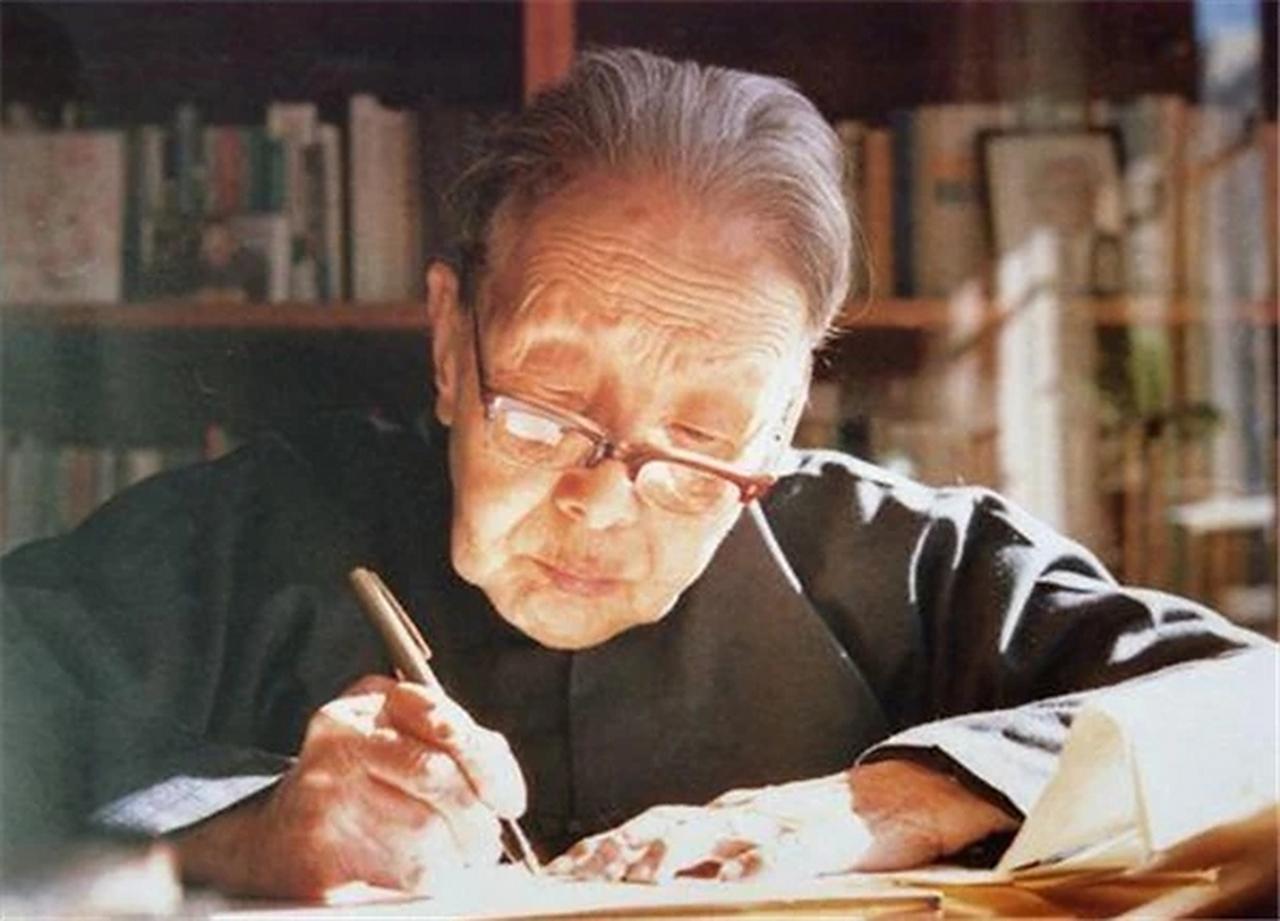

几百万字,一页页核,一字字对。有时墨水染黑了她十根手指,但她说:“我不整理清楚,只觉得他还在等我。”

她不是鲁迅的“遗孀”,她是她自己的路

新中国成立后,许广平成为政界、文坛的名人。人称呼她“鲁迅夫人”,她却总纠正:“我就是许广平。”

这一句话,不是不爱,是对自己身份的一次深度厘清。

比起“鲁迅身边的女人”,她更想被记住为:一个曾经反抗封建、坚守理想,把自己的血一滴滴注进诗与文里去的清醒女性。

而她对朱安,那个她“替代”的合法妻子,更显风骨。几十年如一日,每月寄赡养费,1947年朱安去世,还资助棺木、料理后事。

这样的许广平,爱得清醒,活得干脆。

她不要“合葬”,不是疏远,而是一种爱的高级形态

回到1968年,许广平临终,说出那句令人心惊的:

“别把我跟鲁迅合葬。”

那不是疏远,而是确认:

“我们曾并肩而行,也彼此看护。但我不靠他,我是我自己。”

她最终的墓,安在鲁迅墓东南不到百米的位置,隔着一条小路。她说:

“这样,他能看见我,我也能看见他。”

风吹过,两块墓碑相对却不重叠。

那是一种深沉克制的爱,是更高阶的自由。

她给了鲁迅“黄金十年”,也用余生清洗他留下的诗与字

是的,她没有和鲁迅举办婚礼;

她甘做世俗眼里的“情人”、背负“不正当”的名头一辈子;

但她,是那个让鲁迅安心埋头写作的人;

是那个在最险恶年代,对特务说“不”的人;

是那个把“鲁迅之死”后零散的残章手稿,变成《鲁迅全集》的功臣;

也是那个,在历史的偏见与爱恋中,始终保持自我、不被淹没的强者。

许广平没有嫁给鲁迅,但她是鲁迅精神的拍档,是那个为他而生、又独立挺立的女战士。

她拒绝合葬,不是朝那些年作别,而是但愿人间能记住她这个名字——“不是鲁迅夫人,是许广平。”

这世界不需要每一个爱人都留下姓名,但她偏要留下:因为她活得清醒,爱得理直气壮。

评论列表