从白衣大食到蒙古铁蹄 —— 阿拉伯帝国的巅峰与崩盘

穆阿维叶通过谈判和威胁,让哈桑退位,自己当了哈里发,建立了倭马亚王朝。这是阿拉伯帝国第一个 “世袭王朝”—— 之前的四大哈里发是选举产生的,而倭马亚王朝是 “父死子继”,相当于从 “共和制” 变成了 “君主制”。

但这个王朝的命运,就像 “过山车”:前半段把帝国扩张到横跨亚非欧的巅峰,后半段却因为阶级矛盾和宗教冲突,被一场起义推翻。而取代它的阿巴斯王朝,虽然创造了 “巴格达黄金时代”,却最终逃不过 “盛极而衰” 的命运 —— 最后被蒙古人的铁蹄踏碎,彻底消失在历史长河中。

一、倭马亚王朝(661-750 年):白衣大食的 “扩张神话” 与 “阶级炸弹”

穆阿维叶建立倭马亚王朝后,把首都从麦地那迁到了叙利亚的大马士革 —— 这里靠近拜占庭,方便管理西边的领土,也能随时应对东边的波斯残余势力。因为倭马亚王朝的旗帜是白色的,中国的史籍称它为 “白衣大食”。

1. 扩张到巅峰:从印度河到大西洋,一个 “日不落帝国” 的雏形

穆阿维叶很懂 “治国”:他知道刚经历内斗,不能再打仗,所以上台后先稳定内部 —— 对什叶派采取 “安抚政策”,对哈瓦利吉派采取 “镇压政策”,对平民减轻赋税。等内部稳定后,他又开始了 “大扩张”。

倭马亚王朝的扩张,分四个方向:

(1)东边:打到印度河,把佛教徒变成穆斯林

公元 7 世纪末,倭马亚王朝的军队进攻中亚和印度 —— 中亚的布哈拉、撒马尔罕、花拉子模(后来被蒙古灭的那个国家),都被阿拉伯军队占领;印度河流域的信德地区(现在的巴基斯坦),也成了阿拉伯帝国的领土。

为什么印度的佛教徒会改信伊斯兰教?不是因为被强迫,而是因为佛教的 “种姓制度” 太严格 —— 低种姓的人永远没有出头之日,而伊斯兰教主张 “人人平等”,不管你是高种姓还是低种姓,只要信安拉,就是兄弟。很多低种姓的印度人,为了摆脱种姓压迫,主动改信了伊斯兰教。

(2)西边:跨过直布罗陀海峡,灭了西哥特王国

公元 711 年,倭马亚王朝的将领塔里克・伊本・齐亚德,率领 7000 名士兵,从北非出发,跨过直布罗陀海峡(这个海峡就是以他的名字命名的,“直布罗陀” 意思是 “塔里克的山”),进攻西班牙的西哥特王国。

西哥特王国当时正处于内乱中 —— 国王被贵族杀了,贵族们互相争夺王位,没人管军队。阿拉伯军队几乎没遇到抵抗,就占领了西班牙的大部分地区,甚至打到了法国的波尔多。

直到公元 732 年,阿拉伯军队在普瓦提埃战役中被法国的查理・马特打败,才停止了向西扩张。但西班牙的大部分地区,被阿拉伯人统治了 800 多年 —— 直到 1492 年,西班牙的 “收复失地运动” 才结束。

(3)南边:占领北非,控制地中海的 “南岸线”

公元 7 世纪末到 8 世纪初,倭马亚王朝的军队占领了北非的突尼斯、阿尔及利亚、摩洛哥 —— 这些地区之前是拜占庭的领土,拜占庭的军队因为要对抗波斯,没精力防守,很快就投降了。

北非的柏柏尔人(当地的土著),一开始反抗阿拉伯人,但后来发现阿拉伯人不强迫他们改信宗教,还允许他们加入军队,就主动归顺了。很多柏柏尔人后来成了阿拉伯军队的精锐,比如进攻西班牙的塔里克,就是柏柏尔人。

(4)北边:打到咸海,把游牧部落纳入版图

公元 8 世纪初,倭马亚王朝的军队进攻中亚的突厥部落 —— 这些部落之前是唐朝的 “附属国”,但唐朝当时正处于 “安史之乱” 前的鼎盛期,没精力管中亚,阿拉伯军队很快就占领了咸海周边的地区。

到公元 8 世纪中期,倭马亚王朝的疆域达到了巅峰:东起印度河和帕米尔高原,西至大西洋的比斯开湾,南到尼罗河下游,北达咸海 —— 这是人类历史上第一个横跨亚非欧三大洲的帝国,面积超过 1300 万平方公里,比当时的唐朝(约 900 万平方公里)还大。

2. 阶级炸弹:四等公民制度,把帝国埋进 “火药桶”

倭马亚王朝虽然扩张得快,但内部藏着一个 “定时炸弹”—— 阶级制度。他们把帝国的居民分成了四等,等级之间的差距比 “天堑” 还大:

(1)第一等:阿拉伯人(统治阶级)—— 天生的 “贵族”

这些人是阿拉伯帝国的 “founding fathers”,不管是平民还是贵族,都享有特权:不用交税,能优先当官,能分到最好的土地,打仗时能分到最多的战利品。

比如一个阿拉伯平民,只要加入军队,就能分到 5 个第纳尔的月薪(相当于当时一个工匠 3 个月的工资);如果立了功,还能被封为 “贵族”,分到大片土地。

(2)第二等:麦瓦力(改信伊斯兰教的外族人)——“二等公民”

这些人是被阿拉伯人征服的外族人,比如波斯人、柏柏尔人、突厥人,他们改信了伊斯兰教,但不能享受阿拉伯人的特权 —— 要交税(虽然比异教徒少),不能当高官,只能当低级军官或公务员。

咱们看个波斯人的故事:30 岁的伊斯坎德尔,原本是波斯的贵族,改信伊斯兰教后,加入了阿拉伯军队。他打仗很勇敢,立了很多功,但每次升官都轮不到他 —— 因为他是 “麦瓦力”,而军官的位置都被阿拉伯人占了。“我为帝国流血,却连一个小小的百夫长都当不上。” 伊斯坎德尔很不满,“这就是所谓的‘人人平等’吗?”

(3)第三等:迪米(异教徒)——“纳税工具”

这些人是没改信伊斯兰教的异教徒,比如基督徒、犹太人、印度教徒。他们不用改信宗教,但要交两种税:人头税(每个成年人每年交 1 个第纳尔)和土地税(占土地收入的 20%)。而且他们不能当官,不能参军,不能跟阿拉伯人通婚。

但即便如此,很多异教徒还是愿意接受这种统治 —— 因为之前拜占庭和波斯也压迫他们,而阿拉伯人至少不强迫他们改信宗教,也不破坏他们的教堂和寺庙。

(4)第四等:奴隶(战俘和债务奴隶)——“会说话的工具”

这些人大多是战争中的战俘,或者是还不上高利贷的平民。他们没有任何权利:白天要给主人干活,晚上睡在马棚里,主人可以随意打骂他们,甚至把他们卖掉。

奴隶的生活有多惨?考古发现,当时的奴隶每天要工作 16 个小时,只能吃粗麦饼和野菜,很多人活不到 30 岁。而主人要是杀了奴隶,只需要给奴隶的原主人一点钱,不用受惩罚。

3. 呼罗珊起义:一个波斯人的 “反税运动”,推翻了一个王朝

倭马亚王朝的后期,哈里发们变得越来越奢侈 —— 比如哈里发瓦利德二世,每天要喝 10 斤葡萄酒,养了上千个妃子,还把黄金铸成的桌子当餐具。为了维持奢侈的生活,他们开始加重税收:不仅提高了异教徒的税,还开始向 “麦瓦力” 收税(之前麦瓦力不用交税)。

这一下,麦瓦力们彻底不满了 —— 我们改信了伊斯兰教,为帝国打仗,现在还要交税,凭什么?而波斯的麦瓦力,因为之前是波斯帝国的子民,本来就不服阿拉伯人的统治,现在更是找到了反抗的理由。

公元 747 年,一个叫阿布・穆斯林的波斯人(麦瓦力),在波斯东部的呼罗珊地区(现在的伊朗东北部)发动了起义。他的口号很简单:“减轻赋税,推翻伍麦叶家族的统治!”

这个口号一下就点燃了所有人的怒火:

麦瓦力们纷纷加入起义军,因为他们不想交税,也想当官;

异教徒们加入起义军,因为他们想减轻税负;

奴隶们加入起义军,因为他们想获得自由;

什叶派也支持起义军,因为他们本来就恨伍麦叶家族(伍麦叶家族迫害过什叶派)。

起义军的规模越来越大,不到三年就占领了波斯全境,然后向大马士革进军。公元 750 年,起义军打败了倭马亚王朝的军队,占领了大马士革。倭马亚王朝的末代哈里发迈尔旺二世,在逃跑的路上被抓住杀了 —— 存在了 89 年的倭马亚王朝灭亡。

但阿布・穆斯林没有自己当哈里发,而是把穆罕默德的叔父阿巴斯的玄孙 —— 阿布・阿巴斯,推上了哈里发的位置。阿布・阿巴斯建立了阿巴斯王朝,因为王朝的旗帜是黑色的,中国的史籍称它为 “黑衣大食”。

阿布・阿巴斯上台后,做的第一件事就是 “斩草除根”—— 他下令屠杀所有伍麦叶家族的成员,不管老人还是小孩,只要是伍麦叶家族的人,都要被杀。

但有一个人逃了出来 —— 倭马亚家族的后裔阿布勒・拉赫曼,他从大马士革逃到了西班牙,在那里建立了 “后倭马亚王朝”(中国史籍称 “白衣大食”,跟之前的倭马亚王朝同名)。这个王朝在西班牙存在了 300 多年,直到 1031 年才灭亡。

阿布・阿巴斯因为杀人太多,给自己起了个外号叫 “萨法赫”,意思是 “屠夫”。但他只当了 4 年哈里发,就因为染上天花去世了 —— 他的弟弟曼苏尔,成了第二任阿巴斯王朝哈里发。

1. 曼苏尔:“基建狂魔”,建了个 “世界第一城” 巴格达

曼苏尔比他哥哥还狠 —— 上台后,他杀了起义军领袖阿布・穆斯林(怕他夺权),镇压了什叶派的叛乱,还杀了很多开国功臣。但他也是个 “治国能手”,做了一件影响深远的事:建新都巴格达。

为什么要建巴格达?因为大马士革离波斯太远,不方便管理东边的领土;而巴格达位于底格里斯河和幼发拉底河之间,交通方便 —— 从这里坐船,能到波斯湾,再到印度;走陆路,能到叙利亚和埃及。

曼苏尔对巴格达的规划很严格:城市呈圆形,分三层,最里面是皇宫和清真寺,中间是政府机关和贵族的房子,最外面是平民的房子和市场。城墙是用砖头砌的,高达 12 米,上面能跑马车;城门有四个,分别朝向东西南北。

公元 762 年,巴格达建成了 —— 这是当时世界上最繁华的城市之一:

人口:建成后不到 10 年,人口就达到了 50 万,相当于当时唐朝长安的一半(长安当时约 100 万人口);

经济:巴格达是东西方贸易的枢纽,从中国来的丝绸、瓷器,印度来的香料,东非来的象牙,欧洲来的黄金,都在这里交易。市场上有来自世界各地的商品,比如中国的茶叶、印度的胡椒、波斯的地毯、欧洲的葡萄酒;

文化:巴格达有很多图书馆和学校,来自世界各地的学者都在这里研究学问 —— 有波斯的数学家,印度的天文学家,希腊的哲学家,中国的工匠。

咱们看个巴格达商人的故事:40 岁的易卜拉欣,在巴格达的市场上有一家丝绸店,专门卖中国的丝绸。“每天早上,我的店一开门,就有贵族来买丝绸 —— 有的买回去做衣服,有的买回去当礼物。” 易卜拉欣说,“我从波斯湾的商人那里进货,1 匹中国丝绸能卖 50 个第纳尔,利润是成本的 3 倍。”

曼苏尔在位 20 年,把阿巴斯王朝治理得井井有条 —— 国内没有叛乱,经济繁荣,文化发达。他去世后,他的儿子马赫迪继位,阿巴斯王朝开始进入 “全盛时代”。

2. 哈伦・拉希德:“军事巅峰”,让拜占庭皇帝乖乖交税

马赫迪之后,他的儿子哈伦・拉希德(786-809 年在位)成了哈里发。这个人是阿巴斯王朝最有名的哈里发之一 ——《一千零一夜》里很多故事都提到了他,比如 “阿里巴巴和四十大盗” 里,就是哈伦・拉希德派官员去抓强盗的。

哈伦・拉希德的主要功绩,是把阿巴斯王朝的军事力量推向了巅峰 —— 他多次进攻拜占庭帝国,甚至打到了拜占庭的首都君士坦丁堡。

公元 806 年,哈伦・拉希德率领阿拉伯军队,再次进攻君士坦丁堡。拜占庭皇帝迈克尔一世打不过,只能派人求和。哈伦・拉希德提出了一个 “侮辱性” 的条件:拜占庭每年要向阿拉伯帝国缴纳 3 万第纳尔的 “保护费”,还要给拜占庭皇室成员每人交 1 个第纳尔的人头税。

迈克尔一世没办法,只能答应 —— 这是拜占庭历史上第一次向阿拉伯帝国交税,也是阿巴斯王朝军事力量最强的标志。

哈伦・拉希德还很重视文化 —— 他在巴格达建了很多图书馆和学校,还派人去欧洲和亚洲搜集书籍。他跟唐朝的关系也很好 —— 公元 794 年,他派使者去长安,给唐德宗送了很多礼物,包括狮子、鸵鸟、香料;唐德宗也回赠了丝绸、瓷器和茶叶。

但哈伦・拉希德的晚年,犯了一个错误:他把帝国分成了两部分,让两个儿子分别管理 —— 大儿子阿明管理西边的叙利亚和埃及,小儿子马蒙管理东边的波斯和中亚。他没想到,这个决定会引发一场 “内战”。

3. 马蒙:“文化巅峰”,百年翻译运动,却埋下 “突厥隐患”

哈伦・拉希德去世后,大儿子阿明想当唯一的哈里发,就派兵进攻小儿子马蒙。马蒙在波斯的支持下,率军反攻,打败了阿明,成为了新的哈里发(813-833 年在位)。

马蒙是个 “文化爱好者”—— 他在位期间,开展了阿拉伯历史上最有名的 “百年翻译运动”:

他派人去世界各地搜集书籍:从拜占庭搜集希腊的哲学著作(比如亚里士多德、柏拉图的书),从波斯搜集波斯的历史著作,从印度搜集印度的数学和天文学著作,从中国搜集中国的医学和技术著作;

他雇佣了很多学者,把这些书籍翻译成阿拉伯语 —— 这些学者来自不同的国家和宗教,有基督徒、犹太人、波斯人、印度人;

他在巴格达建了一座 “智慧馆”—— 这是当时世界上最大的学术研究中心,里面有图书馆、实验室、学校,学者们在这里研究学问、翻译书籍、培养学生。

“百年翻译运动” 对世界文化的影响很大:

它保存了希腊的哲学著作 —— 后来这些著作通过阿拉伯人传到了欧洲,引发了欧洲的 “文艺复兴”;

它传播了印度的数字(也就是我们现在用的阿拉伯数字)—— 之前欧洲人用罗马数字,计算很不方便,阿拉伯数字的传入,让欧洲的数学有了很大发展;

它传播了中国的造纸术和火药 —— 之前欧洲人用羊皮纸写字,很贵,造纸术传入后,欧洲的书籍变得便宜,知识传播得更快。

但马蒙也埋下了一个 “隐患”:他重用突厥人。当时的阿巴斯王朝军队,主要是波斯人组成的,但马蒙觉得波斯人的势力太大,想找个 “制衡力量”。而突厥人是游牧民族,战斗力强,而且没有自己的地盘,容易控制 —— 马蒙就从突厥部落招募了很多士兵,编入军队。

这些突厥士兵,后来成了阿巴斯王朝的 “心腹大患”—— 他们慢慢掌握了军队的控制权,甚至开始干涉朝政。

4. 突厥禁卫军:从 “保镖” 到 “主人”,哈里发成了 “傀儡”

马蒙去世后,他的弟弟穆塔西姆(833-842 年在位)继位。穆塔西姆的母亲是个突厥女奴,所以他对突厥人更信任 —— 他觉得波斯人不可靠,就挑选了几千个突厥人,组建了一支 “禁卫军”,专门保护皇宫和自己的安全。

一开始,这支禁卫军确实很忠诚 —— 他们帮穆塔西姆镇压了波斯人的叛乱,还打退了拜占庭的进攻。但随着时间的推移,突厥禁卫军的野心越来越大:

他们开始干涉朝政:哈里发想任命官员,必须经过禁卫军首领的同意;哈里发想减税,禁卫军首领不同意,就不能减;

他们开始欺压平民:突厥禁卫军在巴格达抢商店、强占民宅,甚至杀了人也不用受惩罚;

他们开始内斗:不同的突厥军官为了争夺权力,互相攻打,把巴格达搞得乌烟瘴气。

巴格达的平民和正规军,对突厥禁卫军越来越不满 —— 公元 836 年,巴格达发生了平民起义,反对突厥禁卫军的欺压。穆塔西姆没办法,只能把首都从巴格达迁到了萨麦拉(现在的伊拉克北部)—— 这里远离波斯人的势力范围,也能避免平民起义。

但迁都并没有解决问题 —— 在萨麦拉,没有任何力量能牵制突厥禁卫军,他们的势力越来越大。到公元 9 世纪末,突厥禁卫军已经完全控制了朝政:他们想立哪个哈里发,就立哪个哈里发;想杀哪个哈里发,就杀哪个哈里发。

比如公元 892 年,突厥禁卫军首领不满意当时的哈里发穆阿台迪德,就派人把他杀了,立他的儿子穆克塔菲为哈里发。穆克塔菲当了哈里发后,什么都不敢管,每天只能在皇宫里念经 —— 他就是个 “傀儡”。

三、崩盘三部曲:黑奴起义、地方独立、蒙古屠城

突厥禁卫军的专权,让阿巴斯王朝的统治越来越脆弱。而接下来的三场危机,彻底把帝国推向了 “崩盘” 的边缘。

1. 黑奴起义(869-883 年):一场 “奴隶暴动”,让帝国元气大伤

当时的阿拉伯帝国,有很多来自东非的黑奴 —— 他们被卖到伊拉克的南部,在种植园里种椰枣。这些黑奴的生活比猪还惨:

每天要工作 18 个小时,没有休息日;

吃的是发霉的麦饼,喝的是浑浊的水;

主人可以随意打骂他们,甚至用烙铁在他们身上烫印记;

很多黑奴因为劳累和疾病,活不到 20 岁。

公元 869 年,一个叫阿里・穆罕默德的黑奴,在伊拉克南部发动了起义。他的口号很有号召力:“我们都是安拉的仆人,为什么要当奴隶?起来反抗吧,推翻阿巴斯王朝,我们就能获得自由!”

阿里・穆罕默德还敢说一句 “大逆不道” 的话:“我是安拉的使者,我的使命是解放所有奴隶。”—— 之前穆罕默德说过,自己是 “安拉的最后一个使者”,没人敢再自称使者,而阿里・穆罕默德敢,这一下就吸引了很多黑奴。

起义军的规模越来越大 —— 不到一年,就有 20 多万黑奴加入,他们占领了伊拉克南部的大部分地区,还控制了波斯湾的港口,切断了帝国的海上贸易。

阿巴斯王朝派军队去镇压,但突厥禁卫军根本不想打仗 —— 他们只想在萨麦拉享乐,所以派去的军队大多是临时招募的平民,战斗力很差,多次被起义军打败。

直到公元 883 年,阿巴斯王朝的将领穆罕默德・伊本・图伦,率领一支由波斯人和阿拉伯人组成的军队,才最终镇压了起义。但这场起义,让阿巴斯王朝元气大伤:

经济上:伊拉克南部的种植园被摧毁,椰枣产量减少了一半;波斯湾的贸易中断了 14 年,帝国损失了大量的税收;

军事上:帝国的正规军几乎被打光,只能依靠突厥禁卫军,而突厥禁卫军的势力更加强大;

政治上:很多地方看到帝国连黑奴起义都镇压不了,就开始独立 —— 比如埃及的图伦王朝、波斯的萨曼王朝,都宣布脱离阿巴斯王朝的统治。

2. 地方独立:从 “统一帝国” 到 “军阀割据”,哈里发成了 “宗教符号”

黑奴起义后,阿巴斯王朝的中央政府已经控制不了地方了 —— 各个地区的总督,纷纷自立为王,建立了自己的政权:

埃及:图伦王朝(868-905 年),后来被法蒂玛王朝(909-1171 年,什叶派建立的王朝,中国史籍称 “绿衣大食”)取代;

波斯:萨曼王朝(874-999 年)、布韦希王朝(945-1055 年),布韦希王朝后来还占领了巴格达,把哈里发变成了自己的傀儡;

中亚:喀喇汗王朝(840-1212 年),这个王朝是突厥人建立的,后来改信了伊斯兰教,控制了中亚的大部分地区;

西班牙:后倭马亚王朝(756-1031 年),虽然名义上是阿巴斯王朝的附属国,但实际上完全独立。

到公元 10 世纪末,阿巴斯王朝的实际控制范围,只剩下巴格达及其周边地区 —— 哈里发虽然还是伊斯兰教的宗教领袖,但已经没有任何政治权力了。地方上的军阀,只是在名义上承认哈里发的地位,实际上根本不听他的命令。

比如布韦希王朝的首领艾哈迈德,占领巴格达后,没有自己当哈里发,而是继续让阿巴斯王朝的哈里发当宗教领袖 —— 他觉得 “有哈里发在,就能得到穆斯林的支持,比自己当哈里发更划算”。

3. 塞尔柱帝国:突厥人的 “新主人”,苏丹取代哈里发

公元 1055 年,一支来自中亚的突厥部落 —— 塞尔柱人,在首领图赫里勒・贝格的率领下,占领了巴格达,推翻了布韦希王朝。

塞尔柱人跟之前的突厥禁卫军不一样 —— 他们有自己的部落,有强大的军事力量,还控制了中亚和波斯的大部分地区。图赫里勒・贝格占领巴格达后,也没有自己当哈里发,而是让阿巴斯王朝的哈里发封他为 “苏丹”(意思是 “有权力的人”)。

之前的 “苏丹”,只是地方总督的称号,而从图赫里勒・贝格开始,“苏丹” 变成了 “世俗领袖”—— 哈里发负责宗教事务,比如主持朝觐、颁布宗教法令;苏丹负责政治和军事事务,比如管理国家、指挥军队。

塞尔柱帝国虽然控制了巴格达,但也没能统一阿拉伯帝国 —— 地方上的军阀还是独立的,比如埃及的法蒂玛王朝,就跟塞尔柱帝国打了几十年的仗。而且塞尔柱帝国的后期,也因为内斗,分裂成了很多小政权。

更麻烦的是,欧洲的基督教国家,开始发动 “十字军东征”(1096-1291 年)—— 他们打着 “收复圣地耶路撒冷” 的旗号,进攻阿拉伯帝国的领土。塞尔柱帝国因为内斗,没能挡住十字军,耶路撒冷被十字军占领,叙利亚和巴勒斯坦的大部分地区,也成了十字军的领土。

公元 1194 年,塞尔柱帝国的末代苏丹,被中亚的花拉子模王朝打败,塞尔柱帝国灭亡。花拉子模王朝占领了塞尔柱帝国的领土,控制了巴格达 —— 但这个王朝也没存在多久,因为一个更强大的敌人,正在从东边逼近。

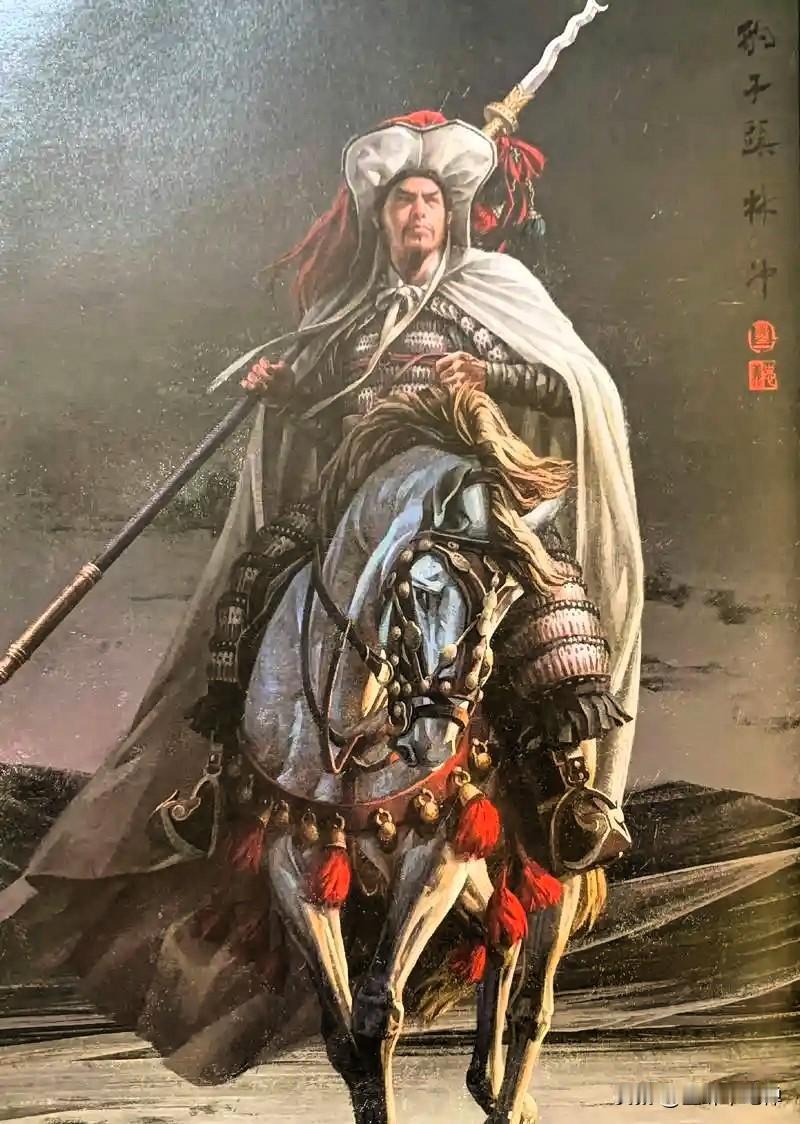

4. 蒙古屠城(1258 年):铁蹄踏碎巴格达,阿拉伯帝国灭亡

这个 “更强大的敌人”,就是蒙古帝国。公元 1206 年,成吉思汗统一了蒙古部落,开始了 “西征”—— 第一次西征(1219-1225 年),灭了花拉子模王朝;第二次西征(1235-1242 年),打到了欧洲的波兰和匈牙利;第三次西征(1252-1260 年),目标就是阿拉伯帝国。

公元 1257 年,成吉思汗的孙子旭烈兀,率领 10 万蒙古大军,进攻巴格达。当时阿巴斯王朝的末代哈里发 —— 穆斯塔尔希姆,手里只有几万军队,而且大多是临时招募的平民,根本不是蒙古大军的对手。

旭烈兀派人给穆斯塔尔希姆送信,让他投降,但穆斯塔尔希姆不愿意 —— 他觉得 “自己是伊斯兰教的领袖,不能向异教徒投降”。旭烈兀很生气,下令攻城。

公元 1258 年 2 月,蒙古大军攻破了巴格达的城墙,开始了 “血腥屠城”:

蒙古士兵在巴格达烧杀抢掠,不管是贵族还是平民,不管是穆斯林还是异教徒,都被杀死 —— 据记载,有 80 多万人死于屠城,巴格达的街道上,尸体堆得有一人高;

蒙古士兵还烧毁了巴格达的图书馆和智慧馆 —— 里面保存了几千年的书籍、手稿、艺术品,都被付之一炬;

穆斯塔尔希姆被蒙古士兵抓住后,旭烈兀没有杀他,而是把他裹在毯子里,让战马来回踩踏,直到他死去 —— 旭烈兀觉得 “用刀杀他太便宜了,要让他死得痛苦”。

这场屠城,标志着历时 508 年的阿巴斯王朝灭亡,也标志着阿拉伯帝国的彻底终结。取代它的,是旭烈兀建立的蒙古伊尔汗国 —— 这个汗国后来改信了伊斯兰教,成为了伊斯兰世界的一部分。

四、帝国虽亡,文明永存:伊斯兰教如何影响世界?

阿拉伯帝国虽然灭亡了,但它创造的伊斯兰文明,却没有消失 —— 反而继续影响着世界,直到今天。

1. 宗教传播:从半岛到全球,伊斯兰教成了世界三大宗教之一

阿拉伯帝国灭亡后,伊斯兰教继续向世界各地传播:

向东:传到了印度、东南亚(印度尼西亚、马来西亚)、中国 —— 中国的回族、维吾尔族等少数民族,大多信仰伊斯兰教;

向西:传到了非洲的撒哈拉以南地区(尼日利亚、索马里)、欧洲的巴尔干地区(土耳其、阿尔巴尼亚);

向北:传到了中亚的哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等国家。

现在,全世界信仰伊斯兰教的人超过 18 亿,占世界总人口的 23%—— 伊斯兰教已经成为世界三大宗教之一,影响着很多国家的政治、文化和社会生活。

2. 文化遗产:保存和传播了人类文明的 “火种”

阿拉伯帝国的 “百年翻译运动”,保存了很多人类文明的 “火种”—— 如果没有阿拉伯人,很多希腊的哲学著作、印度的数学著作、波斯的历史著作,可能早就消失了。

这些著作后来通过阿拉伯人传到了欧洲和亚洲,对世界文化的发展产生了很大影响:

欧洲的文艺复兴:欧洲的学者通过阿拉伯人的翻译,重新认识了亚里士多德和柏拉图的哲学,引发了文艺复兴;

数学的发展:印度的数字(阿拉伯数字)通过阿拉伯人传到了欧洲,让欧洲的数学有了很大发展;

医学的发展:阿拉伯的医学家(比如伊本・西那),结合希腊、波斯和印度的医学知识,写出了《医典》,这本书后来成了欧洲医学院的教材,影响了欧洲的医学发展。

3. 近现代格局:伊斯兰国家的独立,影响中东的政治走向

18 世纪中叶以后,伊斯兰世界的各国人民,开始反抗欧洲列强的殖民统治 —— 比如埃及的穆罕默德・阿里改革,伊朗的立宪革命,都为后来的独立奠定了基础。

第二次世界大战后,各个伊斯兰国家相继独立 —— 比如沙特阿拉伯(1932 年独立)、伊朗(1979 年伊斯兰革命后建立伊斯兰共和国)、伊拉克(1932 年独立)、埃及(1953 年建立共和国)。

这些国家的独立,形成了当今伊斯兰世界的格局 —— 它们在政治、经济、文化上相互联系,也相互影响。而阿拉伯帝国时期的宗教矛盾(逊尼派和什叶派)、民族矛盾(阿拉伯人、波斯人、突厥人),直到今天还在影响着中东的政治走向。

公众号:镜夜契约