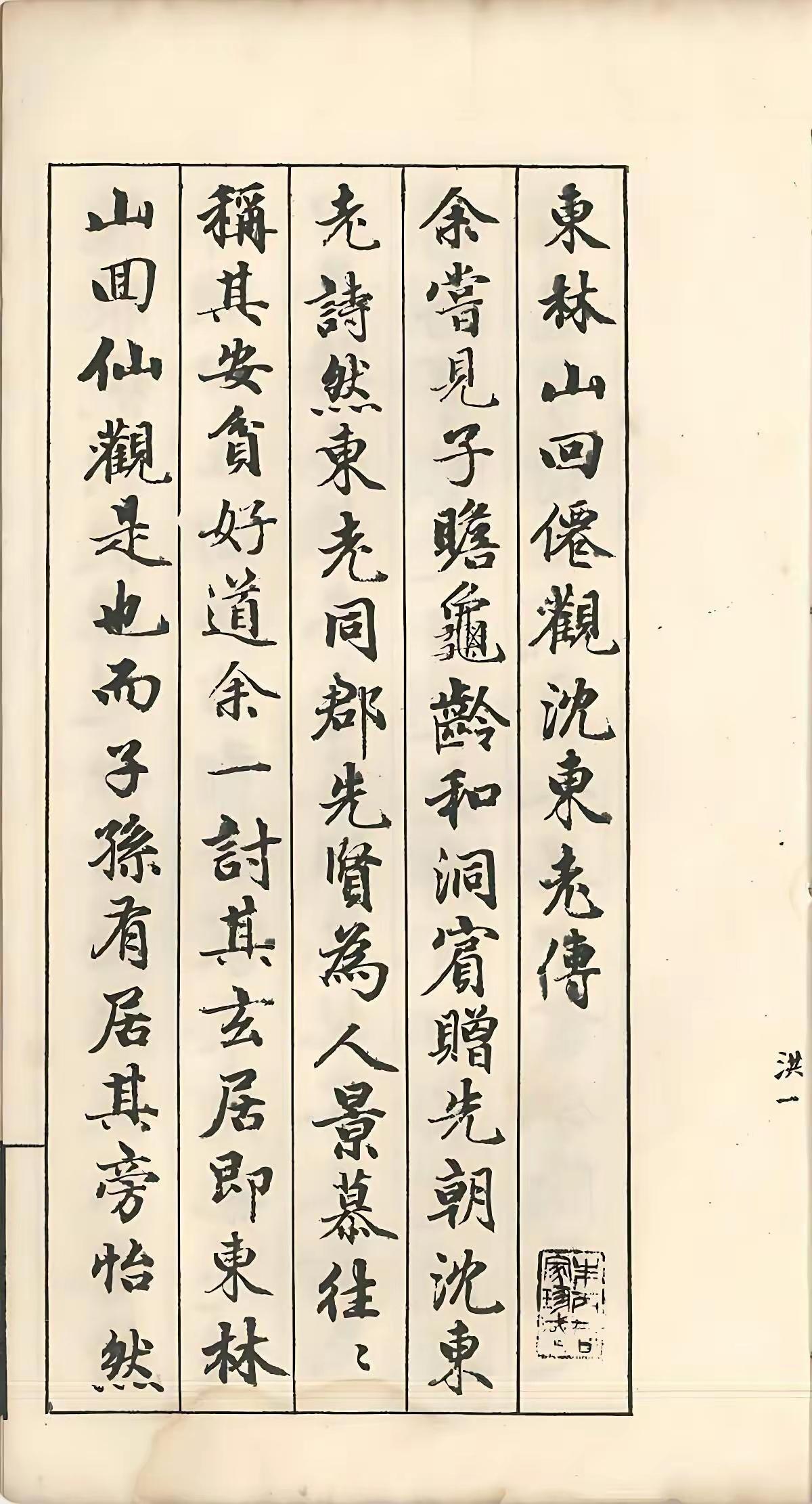

好,咱们今天就唠一唠文徵明在这幅《唐子畏对竹图》后面题的那段草书。你可能在博物馆隔着玻璃看过,或者在网上刷到过图片——第一眼感觉可能不是那种张牙舞爪的狂草,但细看下去,笔笔有来头,特别耐看。这不正是咱们平时练字想追求的境界吗?看着不费劲,但韵味十足。今天咱就抛开那些历史故事,单从书法技法的角度,掰开揉碎,看看这位老先生到底是怎么用笔的,咱们又能从中学到啥实在的干货。

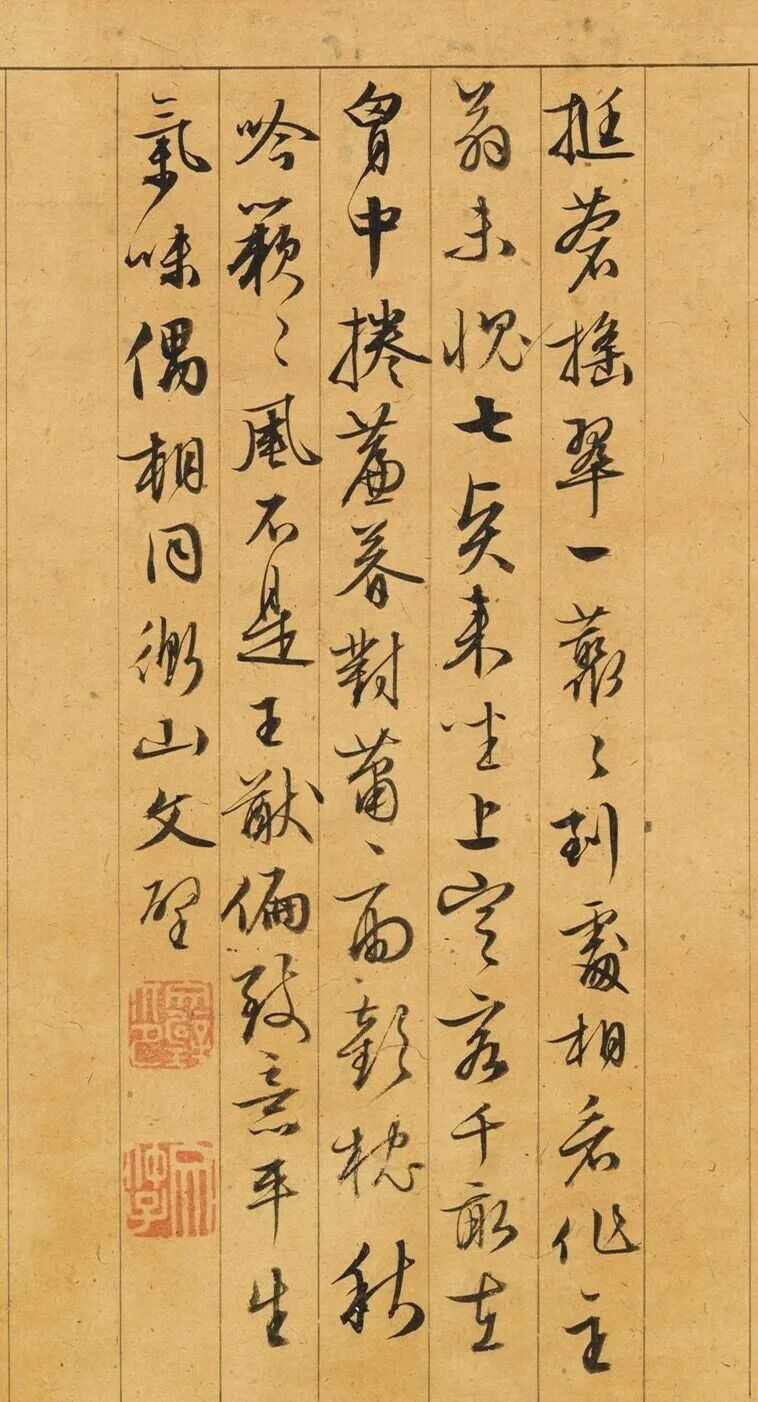

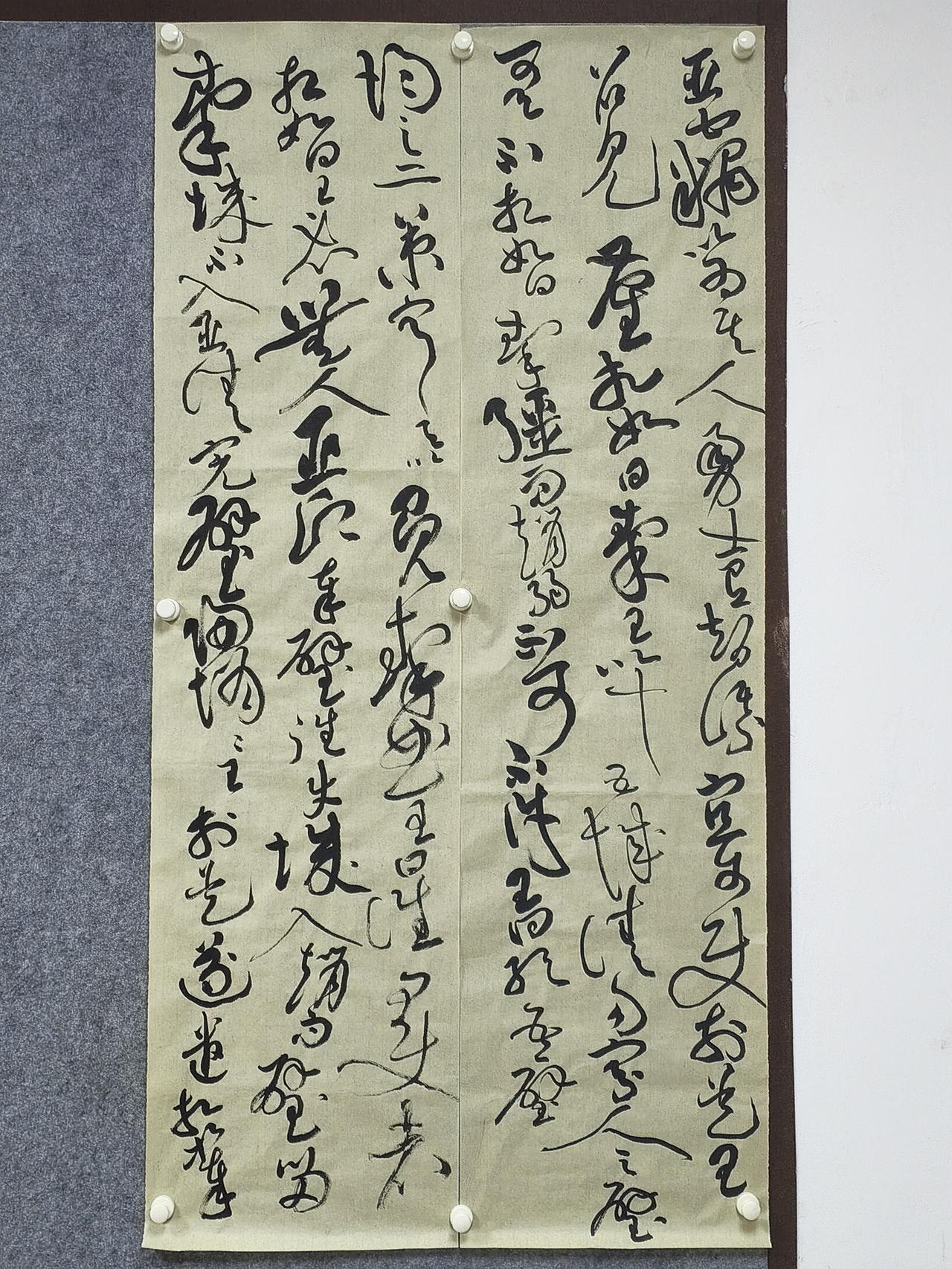

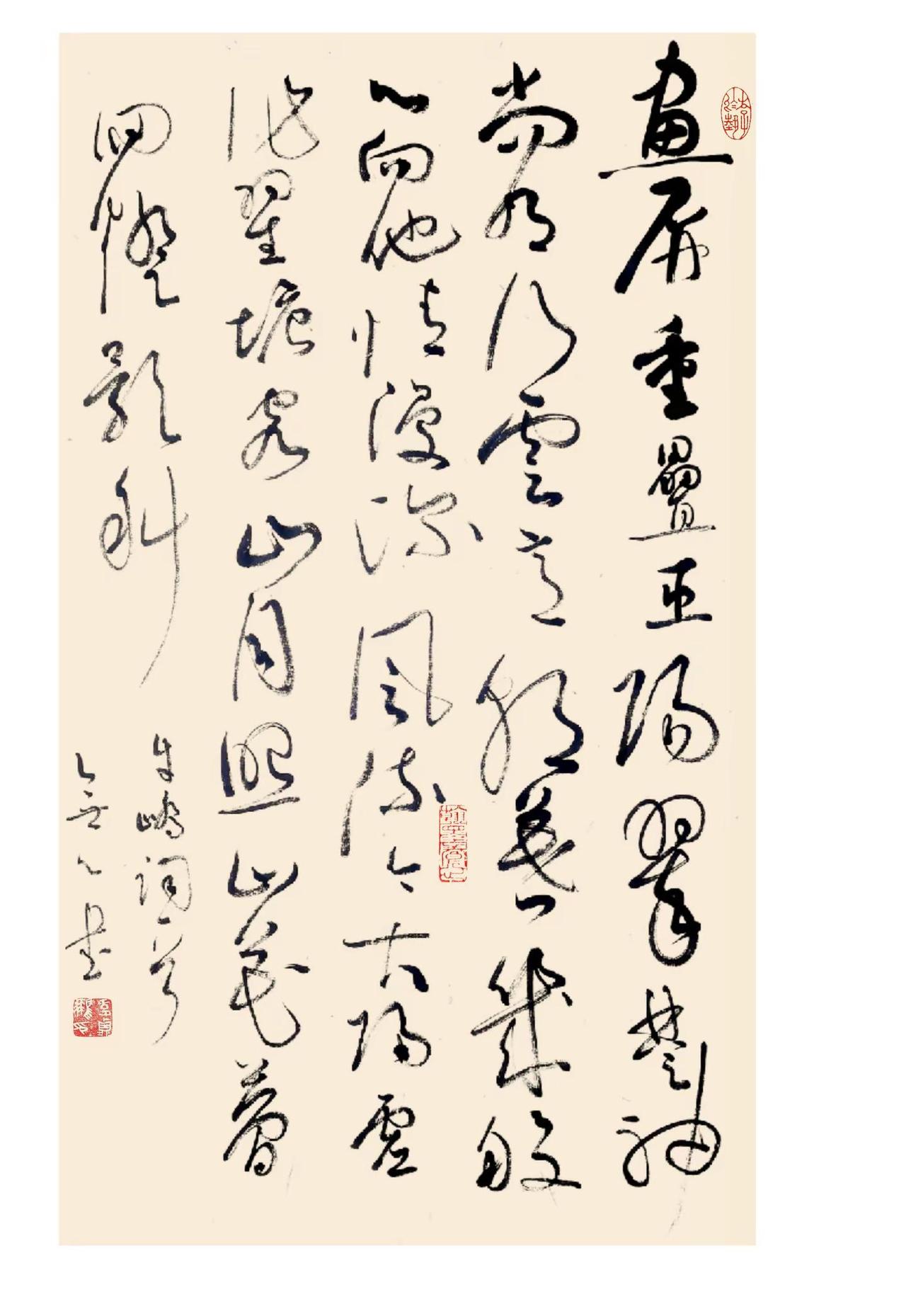

先说说用笔。文徵明这篇草书,最厉害的地方就是“中锋为主,侧锋取妍”。这话听着可能有点专业,说白了,就是大部分笔画,笔尖基本在笔画中心走,这样写出来的线条就特别扎实、圆润,有力度,像棉里裹铁,你看那些长竖和长撇,特别明显。但你要以为他只会这一招就错了,在有些转折或者起笔的地方,他会很巧妙地用笔肚稍微擦一下纸面,这就是“侧锋”,能让笔画瞬间变得灵动,有姿态,比如“见”字的那一钩,是不是特别俏皮?这种中侧锋并用,让整篇字既稳重又不呆板。咱们自己写字,是不是常常要么全是中锋写得死板,要么侧锋太多显得浮滑?看看文老的掌控力,就知道高手是怎么平衡的了。

再来聊聊线条的节奏感。草书最怕写成一根死线,平铺直叙,那跟打印的没啥区别。文徵明这里的线条,是充满律动感的,你可以称之为“提拔起伏”。简单说,就是笔在行进中,不停地有细微的按下和提起的动作。按下去,线条就粗点、重点;提起来,线条就细点、轻快些。你盯着任何一个字看,比如“竹”字,那些线条是不是像呼吸一样有粗细变化?这种节奏感,让静态的字有了音乐般的美感。我们临帖的时候,最容易忽略的就是这个,光顾着描摹外形了。下次你再写,试着去感受笔尖的这种“舞蹈”,写出来的味道会立刻不一样。

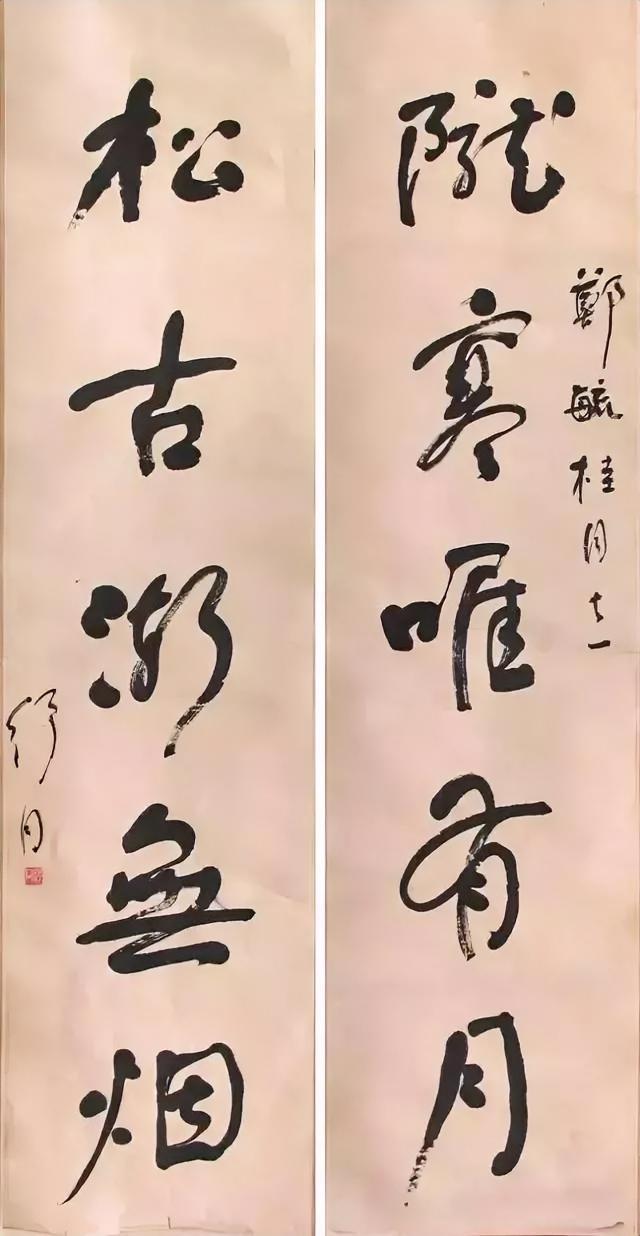

说到字的结构,也就是“结字”,这篇跋文也很有看头。它不像有些草书那样夸张变形,追求惊世骇俗,而是在平正的基础上求险绝。你会发现,很多字的重心都非常稳,但偏偏在某个部分,他会做一个出人意料的安排,比如某个偏旁写得特别小,或者某个笔画伸得特别长,这就是“造险”与“破险”。他把字的内部空间经营得特别好,疏密得当,有的地方笔画挤在一起,感觉很紧密;有的地方又特意留出空白,感觉很舒朗。这种疏密对比,让字看起来不挤也不空,特别舒服。我们平时写字,是不是经常把笔画平均分配,导致字看起来像个方块?学学文老这种“计白当黑”的意识,你的字立刻会提升一个档次。

墨法在草书里也非常关键。虽然我们现在看的是刻本或者印刷品,不太容易看出原始的墨色变化,但通过笔画的粗细和飞白,依然能推断出当时的用墨情况。文徵明用墨,应该属于“浓墨实干,偶见飞白”的类型。就是用墨比较浓重、饱满,但在快速书写,尤其是转折和收笔的瞬间,因为笔速快,墨来不及完全渗入纸纤维,会留下一些丝丝缕缕的白痕,这就是“飞白”。这些飞白处,增加了笔画的沧桑感和速度感,显得特别精神。你可以想象一下,他蘸一次墨,可能连续写好几个字,直到墨快用尽了才再次蘸墨,这样自然形成了墨色由浓到淡的节奏。我们写字时,也可以有意识地去控制蘸墨的量和书写的速度,来制造这种天然的墨韵。

最后,咱们看看整篇的布局,也就是“章法”。这篇跋文是题在画作后面的,空间有限,所以整体上行气非常连贯,字与字之间,行与行之间,呼应得特别好。它不是那种字字独立的写法,而是讲究“行气贯通”,上一个字的末笔常常会引导出下一个字的起笔,气息连绵不断。同时,字的大小、扁长、正侧,都在自然地变化,但万变不离其宗,整体看上去还是非常和谐统一。这种整体把控能力,需要长年累月的练习和对空间的敏锐感觉。咱们平时创作,可以先从“一行字”的气脉贯通练起,再慢慢扩展到整篇。

好了,关于文徵明这篇草书跋的技法,咱们就先聊到这儿。你看,其实不用扯那些高大上的理论,就盯着他的笔怎么走,线怎么出,字怎么搭,篇怎么排,就能学到太多东西。下次你再拿起毛笔,或者哪怕只是欣赏一幅书法作品时,是不是可以试着用这几个角度去观察、去体会了呢?

评论列表