“那段时间,我真的不敢看电视,尤其是央视的节目。”

灯光下,欧阳夏丹微微低头,语气平静,却让整个采访间瞬间安静。

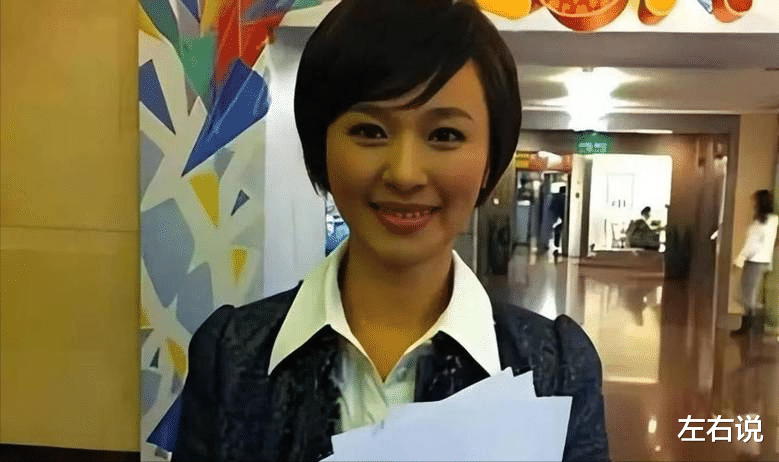

作为曾经的央视“最美国脸”,她主持过《新闻联播》,拿过“金话筒”。

却在事业巅峰期突然选择离开央视,并且淡出公众视野。

一时间,舆论哗然,猜测四起。

有人传她离职创业,有人说她嫁入豪门,甚至有人传出了“封杀”的谣言。

这背后究竟隐藏着怎样的故事?现如今,她是否觉得后悔呢?

“其实,我只是做了我该做的事情。”

轻描淡写的一句话,揭开了那段鲜为人知的至暗时刻。

01

1977年,欧阳夏丹出生于桂林。

伴随着“甲天下”的美誉,欧阳夏丹开启了自己的传奇之旅。

欧阳夏丹的家境一般,父母都是普通的工薪阶层,但这并不妨碍父母对子女的爱。

欧阳夏丹还有一个姐姐,父母对这两个女儿非常宠爱,尤其是欧阳夏丹。

由于她从小体弱多病,父母对她也是格外用心。

在全家人的悉心照料下,欧阳夏丹的体质逐渐增强。

每天早晨,她会在父母的陪伴下跑步、做操,风雨无阻。

她坚信,只要自己努力,就能战胜身体的不适。

而在这个过程中,她也深刻体会到了“健康”这两个字的珍贵。

然而,命运似乎总喜欢在人们刚刚看到希望的时候,给予沉重的打击。

在欧阳夏丹上高三那年,父亲突然被诊断出患有癌症。

这个消息如同晴天霹雳,让原本幸福的家庭瞬间陷入阴霾。

为了不影响女儿的学业,父亲毅然决然地拒绝住院治疗,选择在家里陪伴她度过高考这段重要时光。

那段日子,欧阳夏丹感受到了前所未有的压力。

她知道,自己不仅要努力学习,还要坚强地面对父亲即将离世的现实。

每当夜晚,她都会躲在房间里偷偷哭泣,祈祷父亲能挺过这个难关。

而父亲则总是强颜欢笑,告诉她要相信自己,勇敢面对生活。

在父亲的陪伴和鼓励下,欧阳夏丹克服了重重困难,终于顺利考上了北京广播学院。

然而,就在她欣喜若狂地告诉父亲这个喜讯时,父亲已经离开了人世。

那一刻,她悲痛欲绝,但也明白,父亲在天之灵一定会为她骄傲。

02

1995 年的北京,秋意渐浓时,18 岁的欧阳夏丹已迅速适应了大学校园的节奏。

彼时,在大学的课堂上,她总是坐在第一排最靠近讲台的位置。

笔记本上密密麻麻记满了专业知识点。

从播音发声技巧到新闻写作规范,每一个要点都用不同颜色的笔做着标注。

每当老师抛出问题,她总是第一个举起手。

清晰的逻辑、流畅的表达常常让课堂氛围变得格外活跃。

有一次,专业课老师布置了一篇新闻评论作业,要求结合当下社会热点展开分析。

同学们大多选择了较为轻松的话题。

而欧阳夏丹却迎难而上,挑选了当时颇具争议的 “媒体监督与社会公平” 议题。

为了写好这篇作业,她泡在图书馆里查阅了几十篇相关文献。

还利用周末时间走访了街道办事处、社区居民,收集第一手素材。

最终,她的作业不仅观点鲜明、论据充分,还提出了具有建设性的思考,被老师当作范文在全班朗读。

那一刻,她眼中闪烁着对专业热爱与不服输的光芒。

除了课堂学习,欧阳夏丹在校园实践活动中更是大放异彩。

学校举办的 “金话筒” 校园播音主持大赛,吸引了众多怀揣播音梦想的学子参与。

比赛初期,欧阳夏丹并非最受瞩目的选手,有评委指出她的主持风格略显青涩,在情感把控上还有提升空间。

面对这样的评价,她没有气馁,反而把这当作成长的契机。

每天清晨,当其他同学还在睡梦中时,她已来到校园的湖边,对着湖面练习发声、调整语气。

晚上,她留在播音室里,反复观看优秀主持人的节目录像。

模仿他们的台风与情感表达,还主动向专业老师请教,逐字逐句打磨主持稿。

决赛当天,她以一场主题为 “青春与梦想” 的主持,将自己对播音的热爱、对生活的感悟融入其中。

时而激昂澎湃,时而温柔细腻,出色的表现征服了在场的每一位评委和观众,最终夺得大赛一等奖。

然而,天有不测风云,正当欧阳夏丹慢慢适应这美妙的大学生活时,家里传来了噩耗。

姐姐带着哭腔在电话里说:“夏丹,你快回来…… 妈查出乳腺癌了,医生说情况不太好。”

“乳腺癌” 三个字像重锤狠狠砸在欧阳夏丹心上。

她握着听筒的手瞬间冰凉,眼前阵阵发黑。

父亲早逝的画面突然涌上脑海。

那些年母亲独自拉扯她和姐姐长大的艰辛、深夜里母亲偷偷抹泪的模样、送她来北京时母亲强装坚强的笑容,一幕幕在眼前闪过。

在她心里,母亲是支撑她走过所有艰难的支柱,是她在异乡求学时最温暖的牵挂。

她无法想象,若是连母亲也倒下了,自己的世界会变成什么样。

她恨自己没能早点察觉母亲的异常,恨自己远在千里之外,不能在母亲最需要的时候陪伴在身边。

哭了许久,欧阳夏丹猛地擦干眼泪,眼神里多了一丝决绝。

她立刻跑回宿舍,胡乱收拾起简单的行李,平日里精心整理的笔记散落在桌上也顾不上理会。

她匆匆向辅导员请假,声音还带着未平复的哽咽:“老师,我妈病得很重,我必须马上回家。”

辅导员见她情绪激动,连忙准假,并叮嘱她路上注意安全。

回去后,欧阳夏丹陪伴在母亲身边,无微不至的照顾着。

母亲的手术很成功,术后康复也很顺利,欧阳夏丹悬着的心终于慢慢平复了。

于是,在听取母亲的建议后,她依依不舍的离开了,回到了大学校园。

03

转眼间,欧阳夏丹毕业了,并且以优异的成绩进入了上海电视台。

踏入上海电视台的第一天,欧阳夏丹曾满心期待能走进演播厅,拿起话筒开启自己的主持生涯。

可现实却给了她一盆冷水。

领导将她安排在资料室,日常工作便是整理堆积如山的旧档案。

从历年的新闻素材到节目脚本,一沓沓文件需要按年份、类别仔细归纳。

有时还得帮其他部门复印资料、传递文件,与她憧憬的 “主持” 工作相去甚远。

起初,看着同事们穿梭在演播厅、会议室,讨论着节目策划、镜头调度,她心里难免有些失落。

甚至在夜深人静时偷偷问自己:难道多年的专业学习,就要从整理档案开始吗?

但很快,母亲教会她的 “咬牙坚持” 涌上心头。

于是,她收起失落,全身心投入到档案整理工作中。

别人整理档案只是简单归类,她却格外用心。

每一份旧节目脚本,她都会仔细研读,分析主持人的台词设计、情感表达。

遇到经典新闻片段,她会反复观看,记录镜头切换与主持节奏的配合。

资料室的灯光常常亮到深夜,她的笔记本上写满了密密麻麻的感悟。

原本枯燥的档案工作,在她眼中变成了积累经验的 “宝库”。

除了做好本职工作,欧阳夏丹还主动 “找活干”。

每当有同事需要协助记录会议内容,她总是第一个举手。

节目组缺人手帮忙核对台词时,她也会利用午休时间主动参与。

她从不抱怨工作琐碎,反而把每一次协助都当作学习的机会。

功夫不负有心人,欧阳夏丹终于等来了属于她的舞台。

一档新闻类节目《上海早晨》将由她主持。

她那爽朗又极富穿透力的声音第一次在电视上呈现出来,就势不可挡的俘获了挑剔的上海民众。

在上海电视台的几年里,欧阳夏丹凭借扎实的专业功底和不懈的努力,从最初的 “替补主持” 逐渐成长为台里的骨干力量。

她主持的民生新闻节目,以亲和自然的风格、敏锐的视角,收获了大批观众的喜爱,多次获得行业内的奖项。

每当镜头对准她,她总能用沉稳又不失温度的声音,将新闻事件清晰地传递给观众。

那份独有的 “大气中藏细致” 的主持风格,也渐渐在业内传开。

也正因如此,她迎来了人生的一个重大转折。

04

命运的转折,在一个春日的午后悄然降临。

那天,欧阳夏丹刚结束一档节目的录制,台领导便找她谈话,语气中带着难掩的欣喜:

“夏丹,中央电视台的《第一时间》栏目组向你发出了邀请,希望你能加入他们的团队。”

听到 “中央电视台” 这几个字,欧阳夏丹先是一愣,随即心跳加速。

那是无数新闻人向往的最高舞台,她从未想过,自己有一天能收到来自央视的橄榄枝。

短暂的激动过后,过往在资料室沉淀、在镜头前磨砺的画面涌上心头。

她握紧双手,眼神变得无比坚定:“我愿意去挑战!”

接到调令的那一刻,欧阳夏丹既兴奋又充满信心。

她知道,央视的舞台更大,要求也更高,但她坚信,多年的积累早已让自己做好了准备。

收拾行李离开上海时,她回望这座奋斗过的城市,心中满是感激。

正是在这里的历练,让她拥有了走向更大舞台的底气。

初到央视《第一时间》栏目组,欧阳夏丹迅速适应了快节奏的工作模式。

在节目中,她不仅能清晰流畅地播报新闻,还善于用生活化的语言解读复杂的政策,用温暖的细节引发观众共鸣。

有一次,报道一则关于 “农民工子女入学” 的新闻时,她特意加入了自己走访农民工子弟学校的所见所闻,语气中满是共情,让不少观众为之动容。

渐渐地,观众记住了这个笑容明媚、播报沉稳的主持人,《第一时间》的收视率也在她的加入后稳步上升。

之后,欧阳夏丹又迎来了新的挑战——加入《新闻联播》团队。

《新闻联播》作为全国收视率最高的新闻节目,对主持人的专业素养、台风把控有着极致的要求。

接到任务时,欧阳夏丹没有丝毫退缩,反而把这当作一次突破自我的机会。

为了贴合节目庄重、权威的风格,她在日常练习中反复打磨发音,纠正每一个细微的语气停顿。

面对复杂的时政新闻,她提前查阅大量资料,确保每一个知识点都烂熟于心。

首次坐在《新闻联播》的演播台前,聚光灯下,她深吸一口气,用平稳有力的声音开启播报。

眼神坚定,姿态从容,完美展现了新闻人的专业与担当。

从《第一时间》的 “晨光播报者” 到《新闻联播》的 “权威传递者”,欧阳夏丹用实力证明了自己。

她在镜头前的每一次亮相,都带着对新闻事业的敬畏与热爱。

那些在央视舞台上的日子,不仅是她个人职业生涯的高光时刻。

更给观众留下了无数 “非同凡响” 的记忆。

她身着得体的正装,眼神明亮,语速平稳有力,每一次抬手、每一个微笑都恰到好处。

没有过度的修饰,却自带干净利落的气场。

即便播报严肃的时政新闻,眉宇间也透着几分端庄爽朗。

这种独特的主持风格,早已像日常的暮色一样,融入了无数观众的生活。

05

然而,习惯的齿轮,却在某个寻常的傍晚突然停摆。

那天,不少观众像往常一样打开电视,却发现《新闻联播》的主播席上,出现了陌生的面孔。

起初,有人以为是临时换班,可接连几天,欧阳夏丹的身影始终没有出现。

疑惑像投入湖面的石子,迅速在观众中扩散开来,随即蔓延到网络。

社交平台上,关于 “欧阳夏丹去哪了” 的讨论瞬间冲上热搜。

有人猜测她是不是因为工作失误被调离,言辞间满是揣测。

也有粉丝担心她的身体状况,在评论区留言 “希望夏丹一切安好”。

甚至还有不实传言说她 “跳槽去了其他平台”,引发了更多混乱的讨论。

舆论场上,各种声音交织,有人惋惜 “以后看不到她主持的《新闻联播》了”。

也有人质疑背后是否有 “隐情”。

短短几天,相关话题的阅读量突破亿次,大家都在急切地寻找答案。

就在舆论哗然、猜测愈演愈烈时,一位与央视有过合作的知情人士透露了真相:

“夏丹是不得已才离开的,她母亲的乳腺癌旧病复发,情况不太乐观,她得回家照顾母亲。”

这句话像一把钥匙,瞬间解开了所有的疑惑。

也让原本喧嚣的舆论场渐渐安静下来,取而代之的是满满的理解与心疼。

人们这才想起,多年前,欧阳夏丹在大学时就曾为母亲的病情奔波。

后来在上海、北京打拼,她始终把母亲放在心上。

如今,面对母亲再次生病的困境,她选择放下话筒,回到家人身边。

放下的是万众瞩目的舞台,扛起的却是为人子女的责任。

有观众在网上留言:

“之前还在猜她为什么离开,现在知道原因,只觉得她太不容易了。比起主持人,她首先是个女儿啊。”

还有人回忆起她曾在采访中说过的话:

“母亲是我最坚实的后盾,无论走多远,家永远是我的牵挂。”

此刻再看这句话,更显深情。

没有轰轰烈烈的告别,也没有官方的声明,欧阳夏丹用最沉默却也最坚定的方式,做出了自己的选择。

那个曾带给大家无数 “美感” 的主持人,此刻正用另一种方式,诠释着 “责任” 二字的重量。

如今,五年过去了,欧阳夏丹再次出现在公众视野,却是在某个短视频平台上。

她依旧爽朗大方的和人们打招呼,干净利落的声音瞬间唤起了人们曾经的记忆。

有网友回复:“看到你好,我们就放心了。”

结语:

比起舞台上的光芒万丈,这份对家人的深情与担当,更让人心生敬意。

一句“你还好吗”,道出了多少人对记忆的珍视。