标签: 歼35

歼10C:我180公里挑落阵风;歼15:我150公里锁定F-15J;歼1

歼10C:我180公里挑落阵风;歼15:我150公里锁定F-15J;歼16:我桶滚咬尾双F-22:歼20:我狗斗压制F-35,貌似也不咋长脸歼35:你们先聊,我先去训练了烽火问鼎计划热点观点专家称日军机擅闯我训练区可被当靶

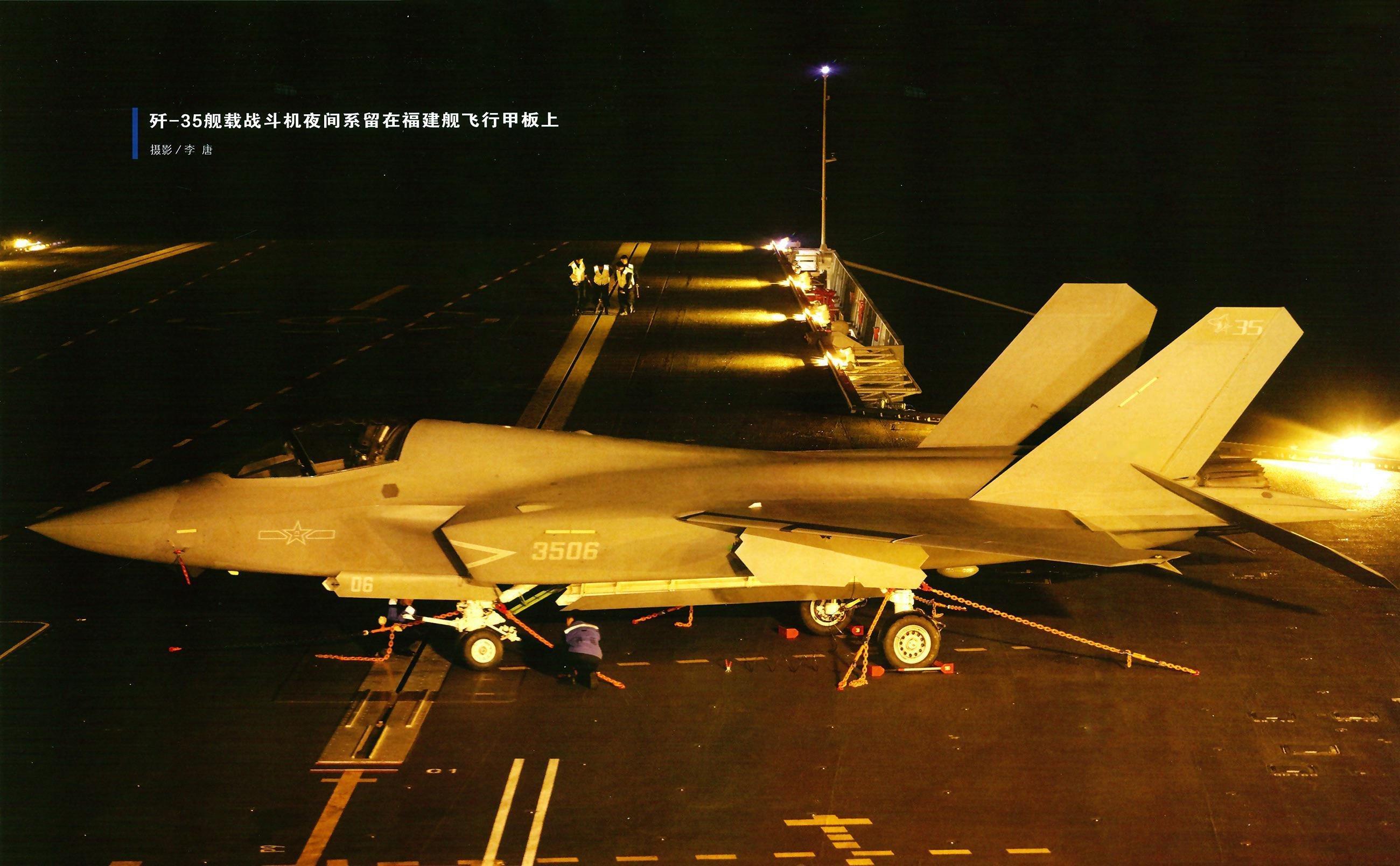

24架歼35。什么概念?就是人家最先进的航母上舰的五代机,也就这个数。我们一上来

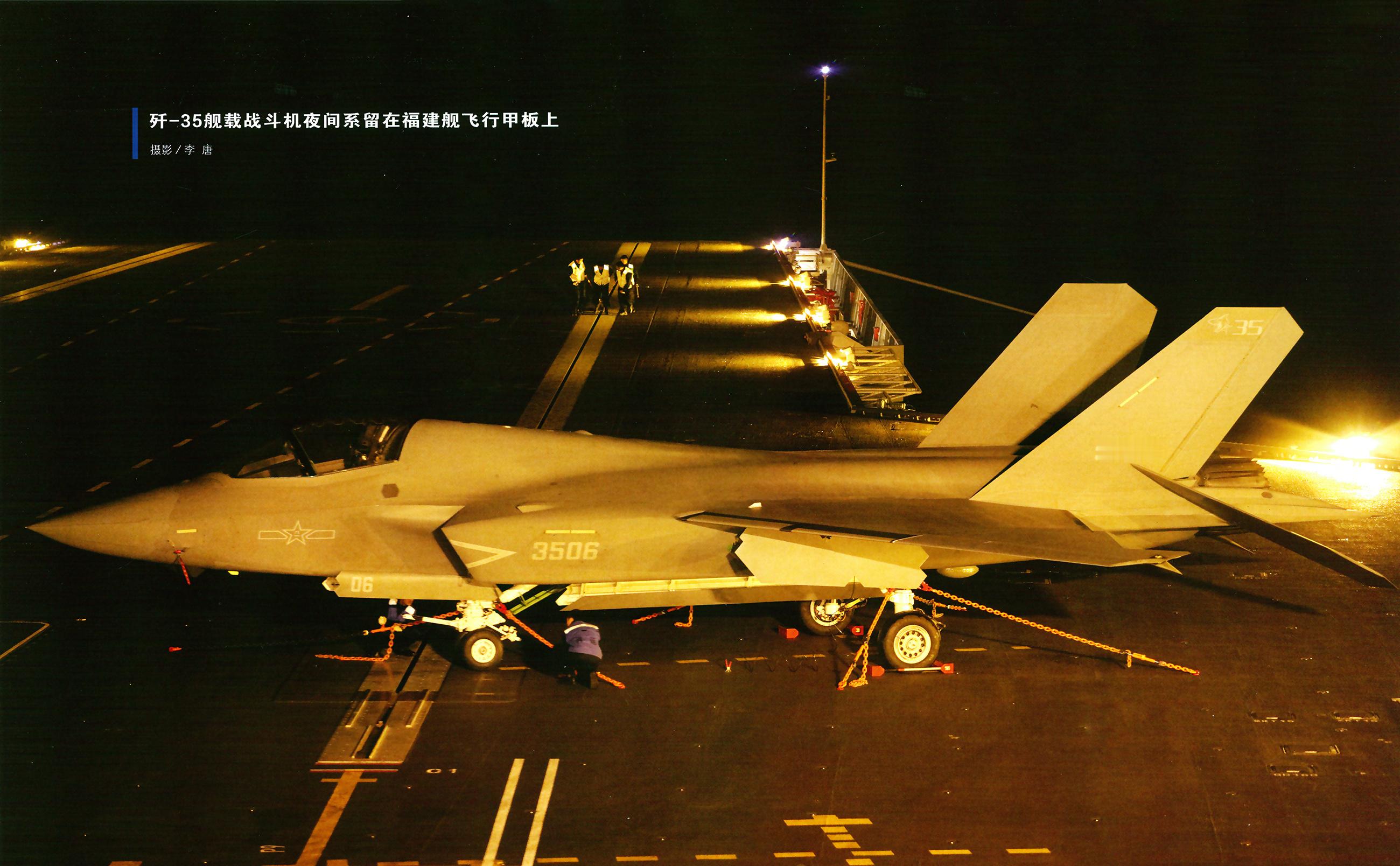

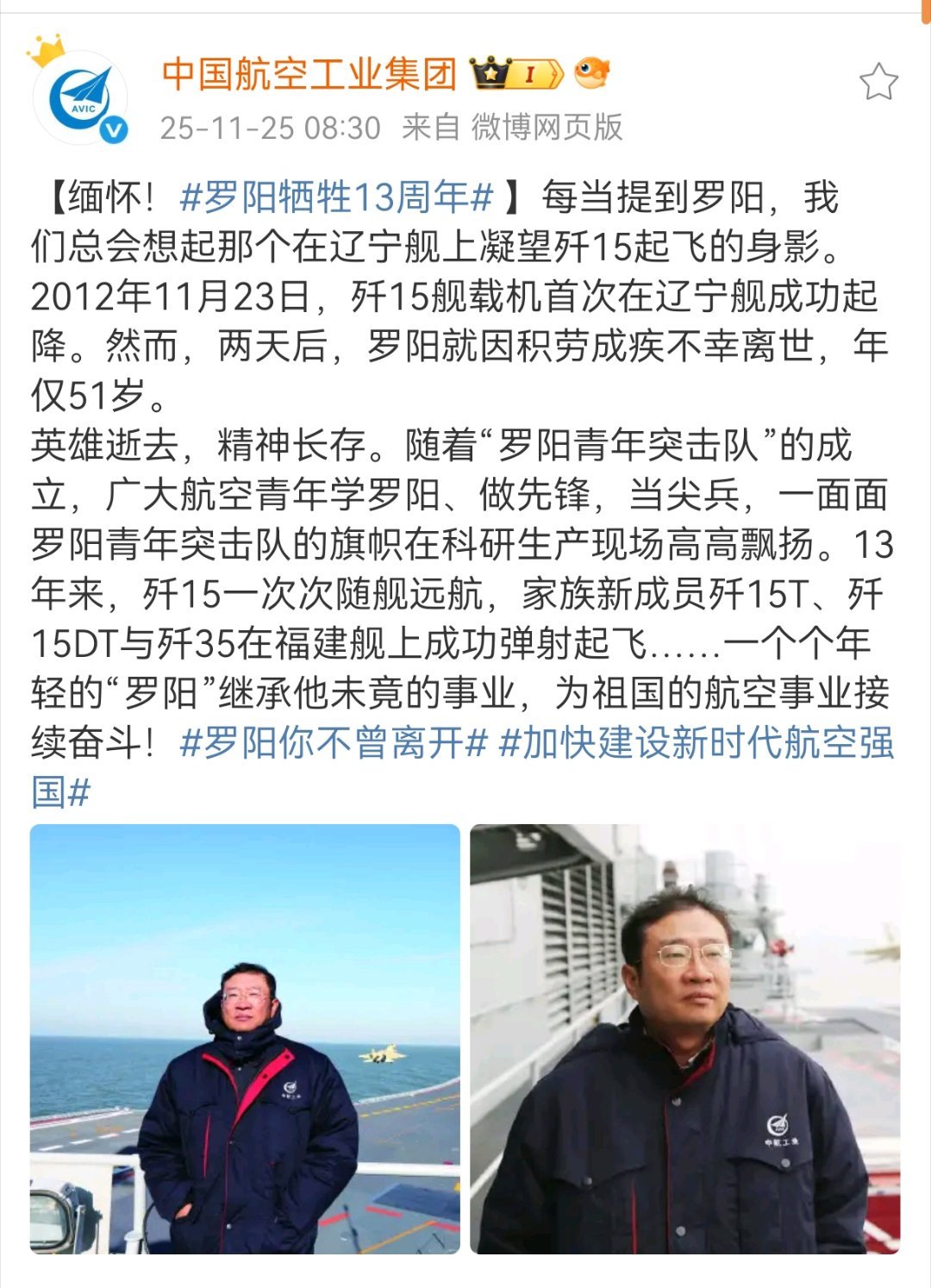

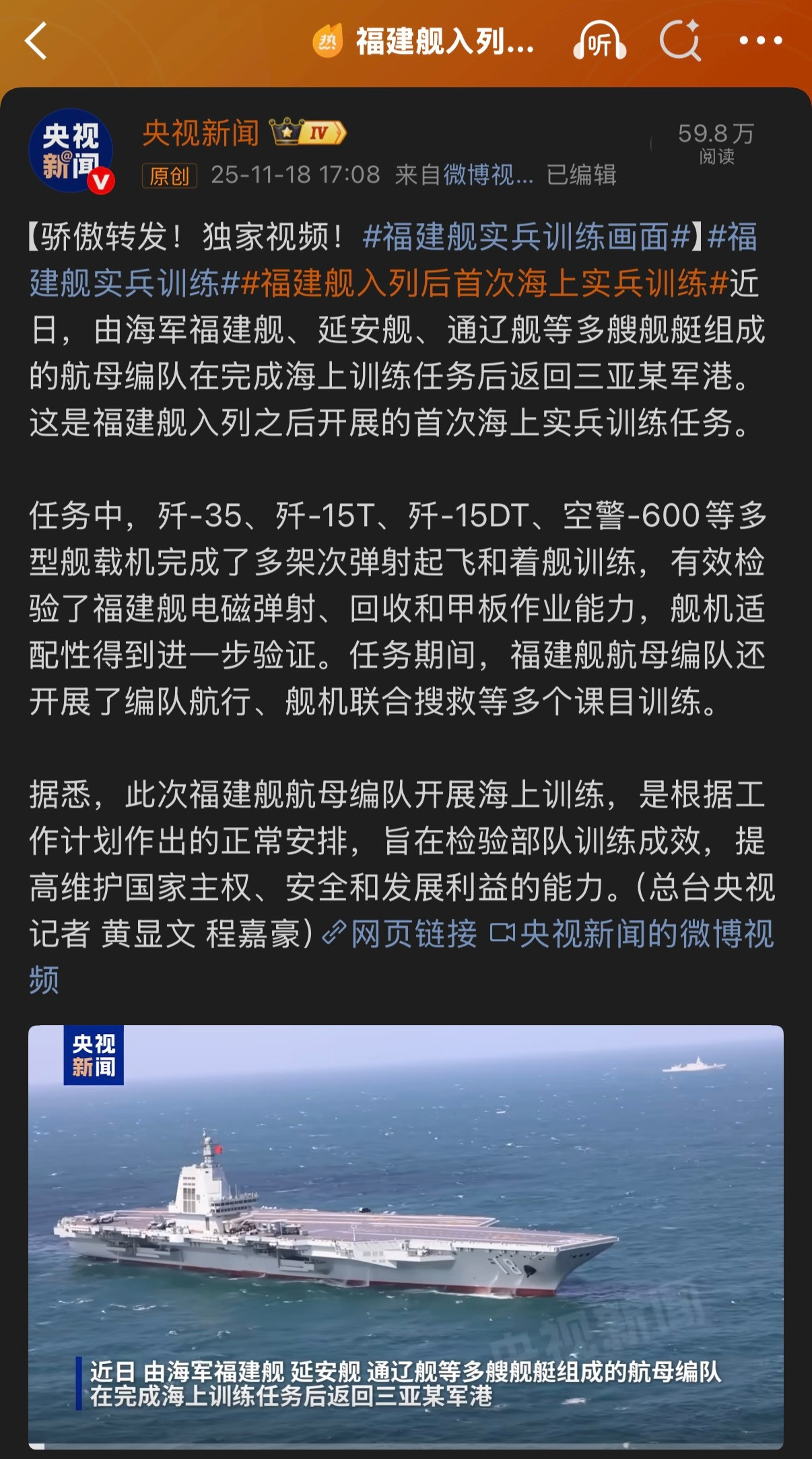

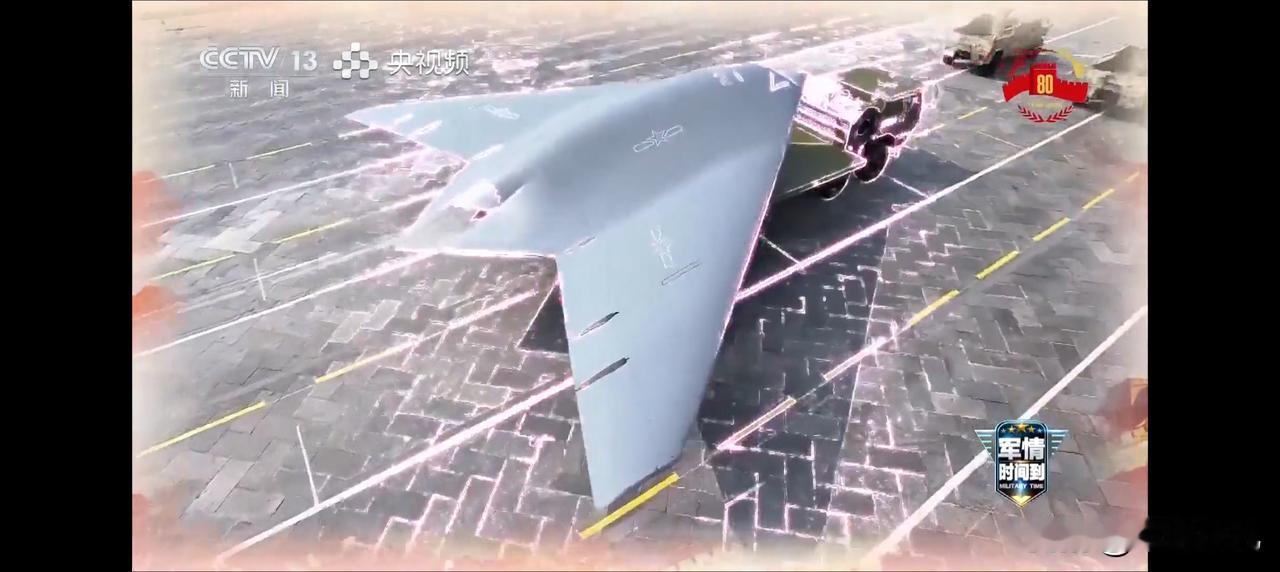

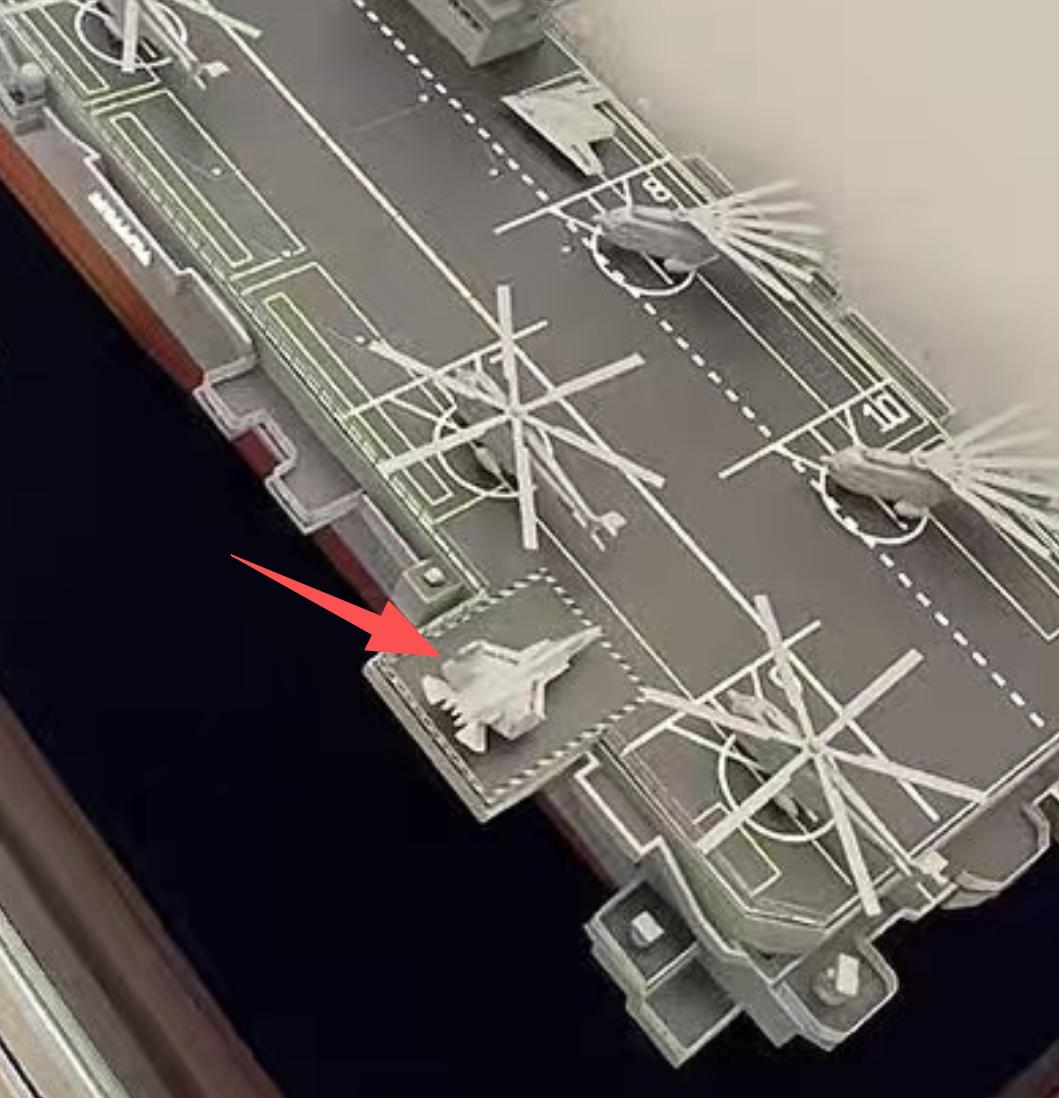

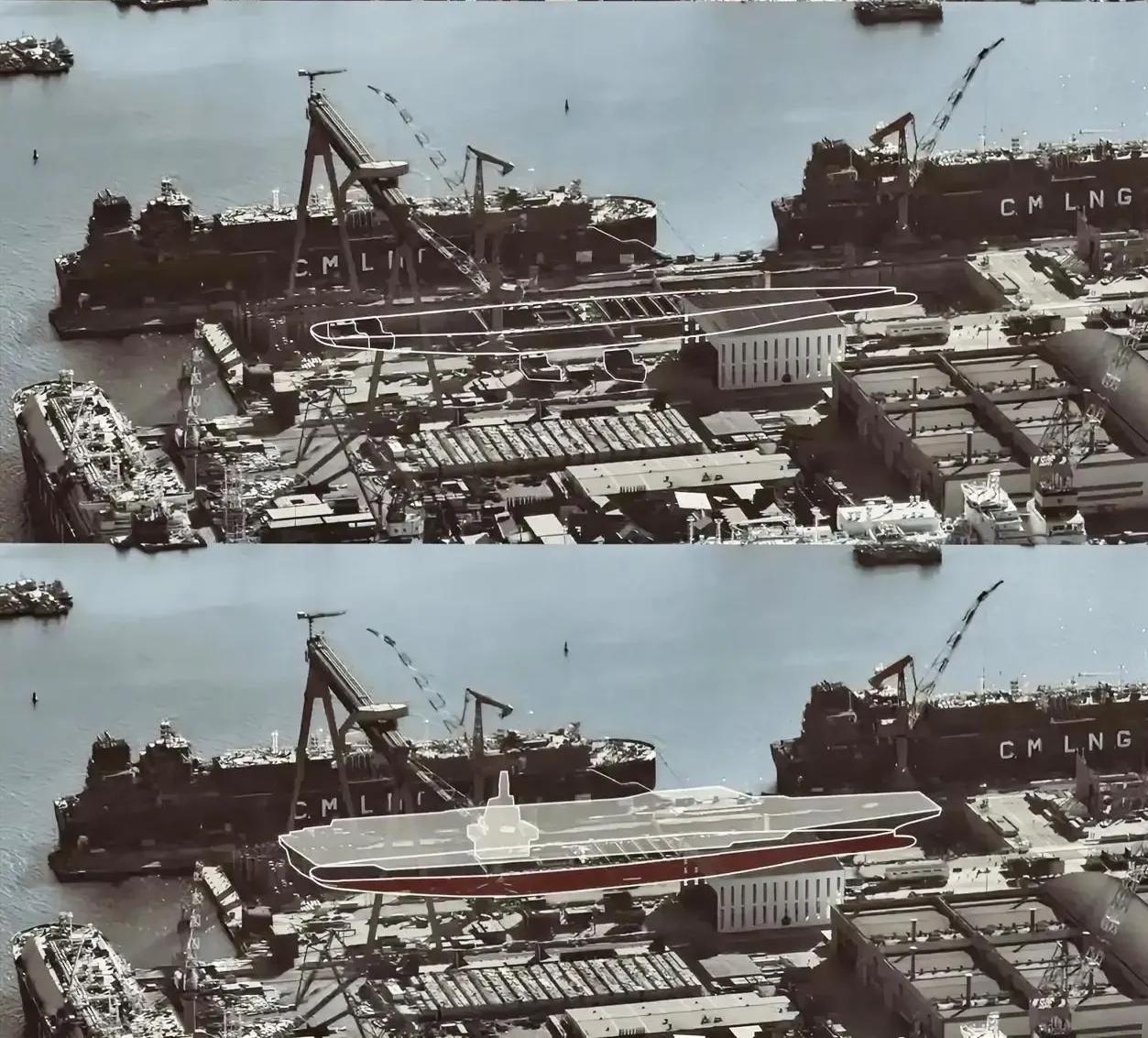

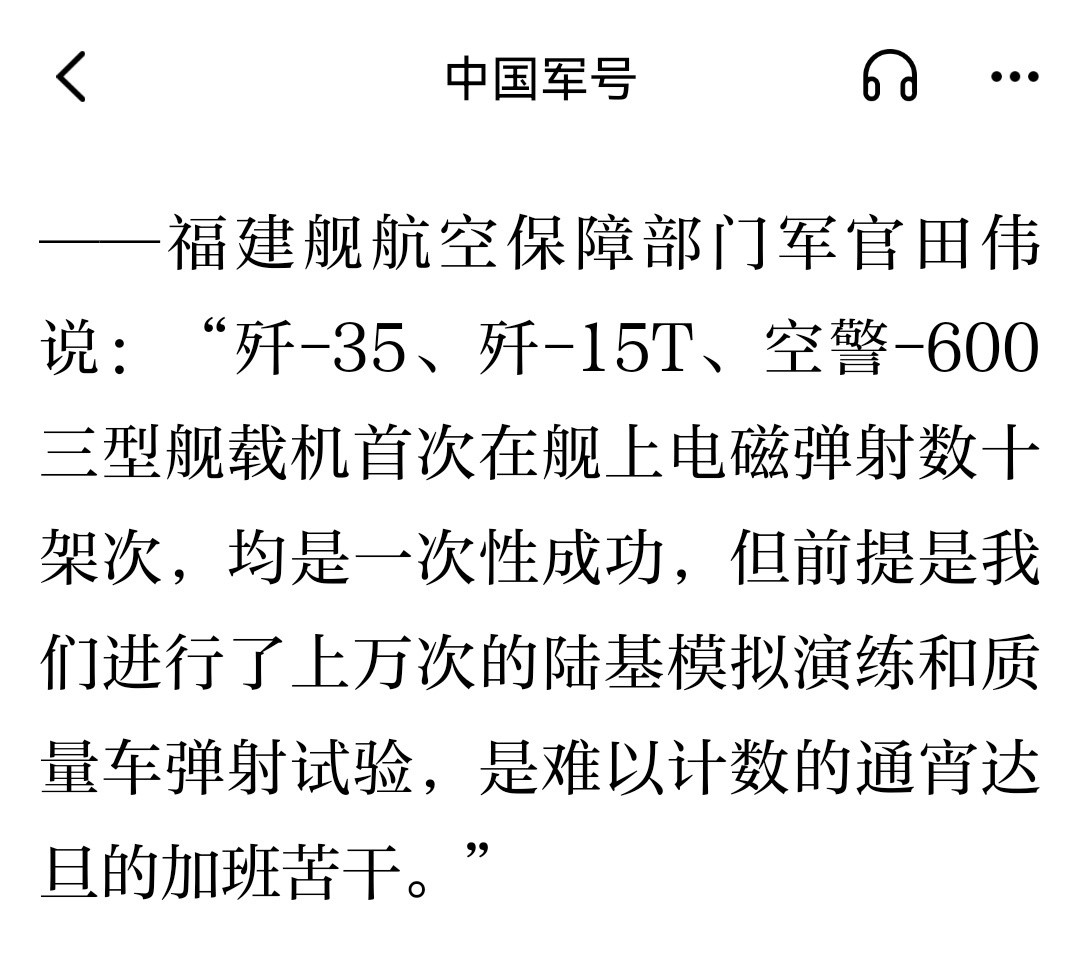

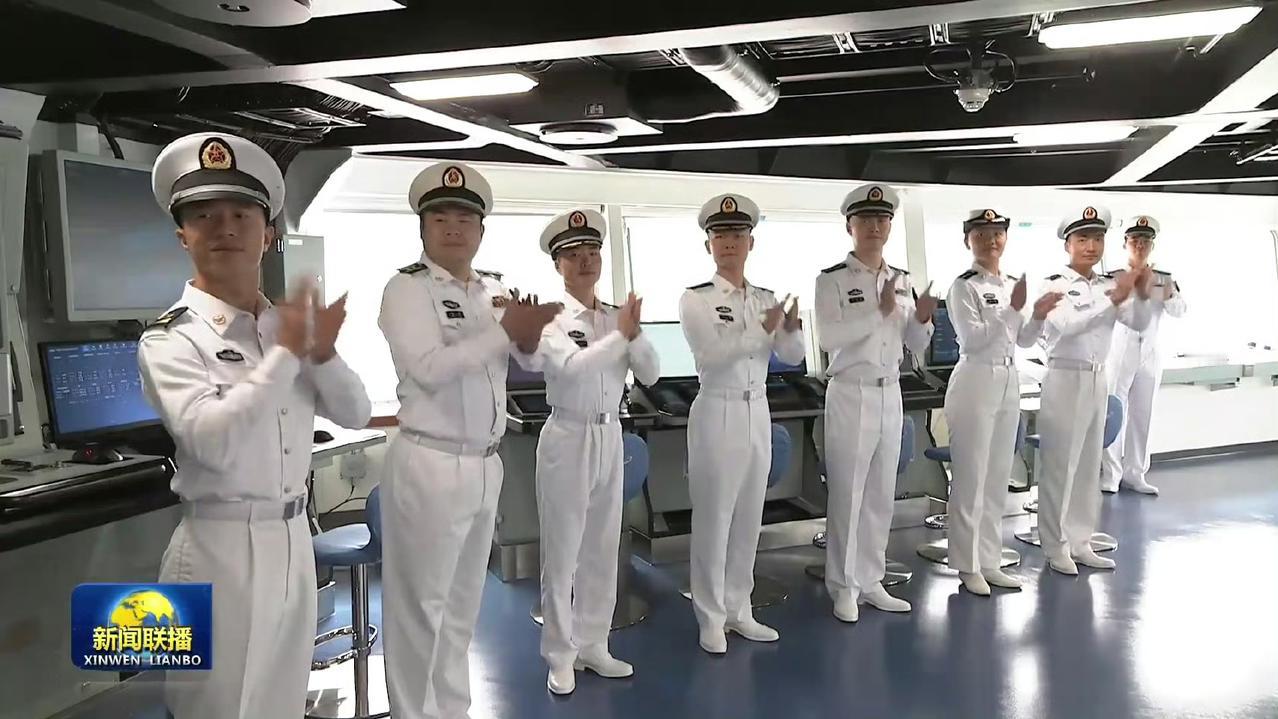

24架歼35。什么概念?就是人家最先进的航母上舰的五代机,也就这个数。我们一上来,就是顶格配置。然后呢?还有30架“飞鲨”歼15T,满油满弹当作重拳使用。再配4架空警600,那是整个舰队的“天眼”,几百公里外的情况都能掌握。这套阵容,光看数字就能让人意识到,这不是简单的比拼数量,而是一整套战斗体系的成型,在美国最新的福特级航母上,F-35C的部署量通常远低于二十架,而福建舰直接一口气摆出二十四架隐身机,这已经是目前能达到的最高标准。电磁弹射加上优化的机库布局,让这些五代机的作战效能被完全释放。有人会问,既然有了最先进的隐身机,为什么还保留那么多重型机?这正是福建舰的战略思路。三十架弹射版歼-15T不再受滑跃起飞的限制,可以满油满弹升空,携带的武器和燃油量都达到最大,这意味着在隐身机突防撕开缺口之后,重型机可以立刻展开大规模火力覆盖,对海面和陆地目标实施更强打击。再看那四架空警-600,它们的作用不仅是远程探测。航母编队过去因为雷达视距受限,在低空和远海方向总会有监测盲区,现在预警机飞到高空,几百公里范围内的空中和海上情况都能被实时捕捉,同时还能将这些信息传回指挥中枢,直接引导前线机群执行任务。这相当于给整个舰载机群开了全局视野,在快节奏的作战环境里,这种信息优势极为关键。把这三种机型的数量加起来,福建舰的载机总数在六七十架左右,过去辽宁舰、山东舰采用滑跃起飞,载机数量有限,带弹量不足,任务半径被压缩。而福建舰的电磁弹射让战机的波次出动和作战半径双双提升,不仅能飞得更远,还能在短时间内集中更多打击力量。这种完整的配置意味着,福建舰从一开始就具备独立体系作战能力,从夺取制空权到攻击目标再到预警指挥,环环相扣。随着舰载机型不断扩展,比如反潜型直-20加入,整个编队的综合战力将得到进一步提升,官方已经明确,入列后将持续开展试验,满编上舰只是时间问题。未来福建舰大概率常驻三亚,面向南海展开长期部署。那里海域辽阔,水深适合大型航母活动,也是走向远海的重要通道,有了这一编队,周边的海上态势会明显稳下来,因为强大的存在就是最有效的震慑。无需多言,实力摆在那儿就是最硬的道理。从追赶到并跑,这不仅是一艘航母的变化,更是中国海军整体跃升的标志,二十四架歼-35背后,是庞大的工业体系和技术突破的支撑,意味着我们不仅能建造世界先进的航母,还能在上面实现全体系的作战布局。这是过去几十年不断积累的结果,也是未来在更远的海域守护国家利益的底气所在。大家觉得,福建舰这套“顶格版”配置,会怎样改变我们在远海方向的话语权?欢迎留下你的看法一起探讨。

美国飞行员发现一个百思不得其解的怪象,每次中国战机伴飞,既不是歼16、也不是歼2

美国飞行员发现一个百思不得其解的怪象,每次中国战机伴飞,既不是歼16、也不是歼20、更不是歼35,总是用歼11伴飞或拦截他们!麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持!近年来,美军在南海和东海的侦察活动频率越来越高,几乎成了家常便饭。每当美军侦察机悄无声息地进入这些海域上空时,中国空军的战机总会迅速出动,对其进行伴飞和监控。然而,令美国飞行员百思不得其解的是——每一次迎上来的,总不是中国最新型的歼16、歼20,甚至尚未正式列装的歼35,而是一款看似“老牌”的战机——歼11。这个现象在多次行动中反复出现,甚至让一些美国飞行员暗自怀疑,这是否意味着中国的空军在战斗力上存在某种保留?乍一看,这确实容易让外界产生误解。毕竟,歼11已经服役多年,技术上属于较早期的第四代战机,与歼20隐身战机的先进性能相比差距明显。然而,如果你真正了解中国空军的战略逻辑,就会发现,这种做法背后藏着极其成熟的战术考量和成本管理思路。歼11之所以被频繁派出,绝不是因为它能力不足,而恰恰相反,它的特点非常符合当前空域监控与伴飞任务的需求。首先,歼11的低成本和高出勤率是关键因素。相较于歼20这样的高端隐身战机,其每小时飞行成本要低很多,同时维护和检修周期短,保障率高。这意味着空军可以在频繁的伴飞和拦截任务中保持高强度出动,而不会对稀缺的高端机型造成过度消耗。换句话说,歼11可以像“勤务兵”一样,在前线持续巡逻,让高端战机保留在更关键的作战任务上。美国飞行员或许没有意识到,每一次伴飞背后,其实都是中国空军对资源调配的精打细算。其次,歼11在心理威慑和战术控制方面已经足够应付。伴飞的核心目标并非是与对方展开真正的空战,而是通过显示力量,建立心理压力,同时掌控空域主动权。对于不具备隐身特性的目标机型,歼11完全可以通过高度接近、机动压制和雷达锁定,使对方意识到其随时可能遭遇拦截,从而达到控制空域、保护国家安全的目的。对美国飞行员而言,歼11的频繁出现,其实就像一个无形的警告牌:你想侦察,没那么容易。更重要的是,歼11的频繁出动还有助于掩护中国空军的高端战机。不论是歼20还是未来的歼35,这些机型在隐身能力和先进电子设备上都有显著优势,但它们的数量有限,一旦被频繁曝光在对方雷达或观测中,战略价值就会受到削弱。因此,通过让歼11承担大部分公开的伴飞任务,可以在一定程度上保护高端机型的战术隐秘性,避免让敌人掌握其部署规律。可以说,歼11在这里承担了“替身”和“掩护”的双重角色,既低成本又高效益。从战术灵活性角度看,常态化使用歼11还带来了意想不到的好处。中国空军在面对美军侦察行动时,并不是每一次都采取同样的出动模式。通过歼11的高频伴飞,空军能够在不暴露核心战力的前提下,灵活调整出动机型、战术高度和拦截策略。这种做法不仅让美军难以准确判断中国空军的真正部署,也为后续可能的战术行动留下了空间。换句话说,歼11的频繁现身,看似简单,但实际上是一种精心设计的“战略迷雾”,让对手永远猜不透中国空军的下一步动作。另一方面,这种策略也反映了中国空军在成本管理上的成熟。高端战机在研发和维护上都极为昂贵,如果用它们来执行伴飞或巡逻任务,不仅耗费巨大,还可能造成不必要的磨损。而歼11不仅采购成本相对低廉,而且维护简单、飞行可靠,可以承担大量常规任务。通过这种差异化使用,中国空军实现了资源优化,让有限的先进机型发挥最大战略效益,同时保持整体战斗力的可持续性。值得注意的是,歼11在现代化改进后,其性能也不容小觑。虽然它不具备完全隐身能力,但在机动性、雷达探测、导弹兼容性方面都有所提升。这使得它在伴飞、拦截以及局部空域控制任务中完全足够。加上空军对战术的巧妙设计,歼11能够在必要时展现威慑力,同时为整个作战体系提供支持。可以说,歼11并非“过时”,而是被重新定义为一种高性价比的战略利器。从战略效果来看,这种做法达到了“低调装备,高效战略”的目标。美国飞行员每次见到的都是歼11,表面上似乎只是常规伴飞,但实际上背后是复杂的战术思考、心理战设计和资源调配。通过这种方式,中国空军能够在不显山露水的情况下,维持对重要海域的空域控制,同时保护高端机型不被过度暴露,为未来可能的战术行动保留弹性。

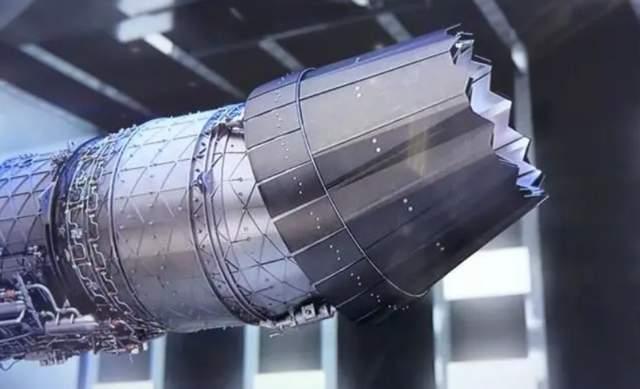

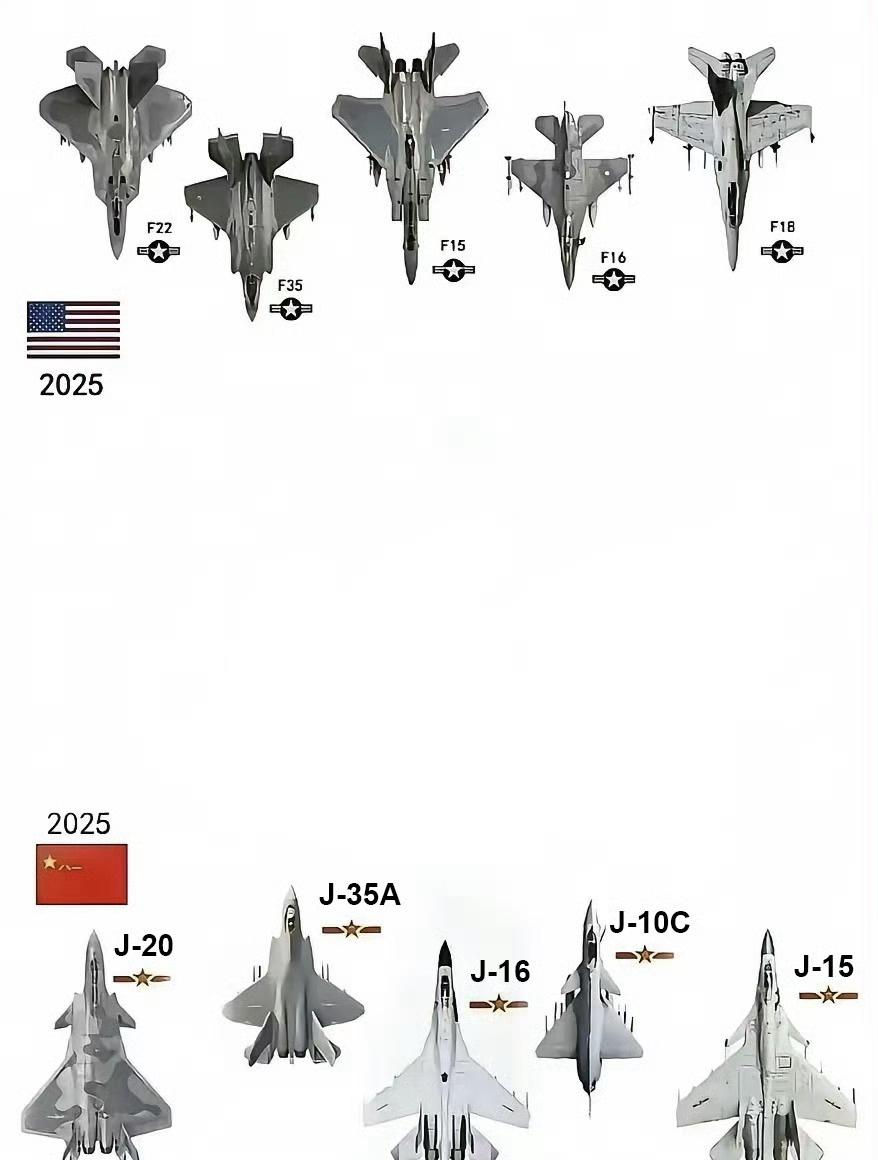

歼36突破了50吨,为啥我们要把战机造的越来越重呢?其实就是,战机体格越大,干美

歼36突破了50吨,为啥我们要把战机造的越来越重呢?其实就是,战机体格越大,干美军就越疼。中国战机从早年的歼7起步,那时最大起飞重量才9吨多点,现在歼36直接冲破50吨关口。早期的歼7属于轻型机,机动性强但航程短,载弹量小,适合近距离防御。现在空军需求变了,得覆盖更大范围,从东海到南海再到西太平洋,巡逻区域拉长到几千公里,轻型机腿短跑不动,重型机就成了首选。歼20作为五代机,最大起飞重量已经到37吨左右,能内部携带11吨多燃料,作战半径超过2000公里,这比轻型机多出不少距离。歼36在重量上50吨,作战半径据说能到3000公里,这意味着从内地基地起飞,就能直达远海,执行任务不用中途加油,灵活性大增。重型设计让燃料舱扩大,内部空间多出好几倍,装的油够飞半天不落地,这在实战中直接转化成持久作战能力。轻型机像歼10,最大起飞重量19吨,燃料有限,飞远了就得带副油箱,影响机动性,重型机就不用愁这个。发展到现在,中国空军强调体系作战,重型机能当主力,覆盖广阔空域,避免小机型频繁出动带来的后勤压力。导弹挂载也是重量增加的关键。现代空战讲究远距离打击,先发现先开火,导弹射程越远越占便宜。歼36这种大块头,机腹和翼下挂点多,内部弹舱能塞6枚霹雳21这种远程空空导弹,射程上千公里,外加4吨反舰导弹,一架机顶得上小型导弹库。相比之下,中型机如歼35,重量28吨左右,挂两三枚远程弹就满载,实战中容易吃亏。重型机空间大,挂架稳固,能同时携带空对空和空对地武器,执行多任务。歼16作为四代半机,重量33吨,能挂载霹雳15和霹雳12多种导弹,总载荷上吨,航程2500公里,这让它在争夺制空权时更有底气。重量增长不是白加的,每多一吨都对应实际战斗力,比如推力要匹配,三台发动机提供超强动力,速度能到3马赫,甩开对手。早期战机导弹少,射程短,现在装备升级,导弹体积和重量都大了,轻型机挂不了这么多,重型机正好派上用场。中国航空工业在这块自主研发,打破国外封锁,导弹精度和射程赶超不少国家同类产品。电子设备上,重型机优势更明显。现在战机不光飞得快,还得聪明,机头装相控阵雷达,能扫描500公里外目标,机身布满红外传感器,穿透云雾锁定热源。歼36内置超级计算机,指挥无人机群,形成有人无人协同作战网,这需要大电力系统,供电模块就占半吨重。轻型机空间小,塞不下这些吃电大户,重型机体格壮,内部接口多,升级容易。歼20用有源相控阵雷达,探测距离远,抗干扰强,复合材料用量29%,减轻部分重量但整体还是重型框架。歼16D电子战版,挂载多个干扰吊舱,压制敌方雷达,为导弹开路,这在体系作战中作用巨大。未来激光武器加入,功率大,需要稳固平台,重型机扛得住。发展路径上看,中国从歼11B开始,重型机钛合金用量15%,到歼20升到20%,材料进步让重量控制在合理范围,但功能需求推动整体变重。空军从防御转向远海出击,电子系统从被动到主动,重量增加换来技术跃升。多功能性是重型机另一大卖点。一架机能变身多种角色,早晨挂空对空导弹争制空,中午换反舰导弹打航母,晚上带电子战吊舱当干扰手。这靠大空间打底,预留升级接口,新模块一插就解锁技能。歼36据说配置AI空战系统,指挥蜂群无人机,效费比高,用少量飞机干多活。相比美军F35,中型设计虽灵活,但航程和载荷不如重型,F22重型但数量少。中国重型机如歼16和歼20搭配,歼16干脏活累活,歼20踹门,体系优势明显。歼50作为另一款,重量40吨,侧重机动,补齐短板。重量增长对应实战需求,中国从海湾战争学到,重型机在不对称作战中更有用。中国航空人二十年摸索,集全国之力,造出大国重器。

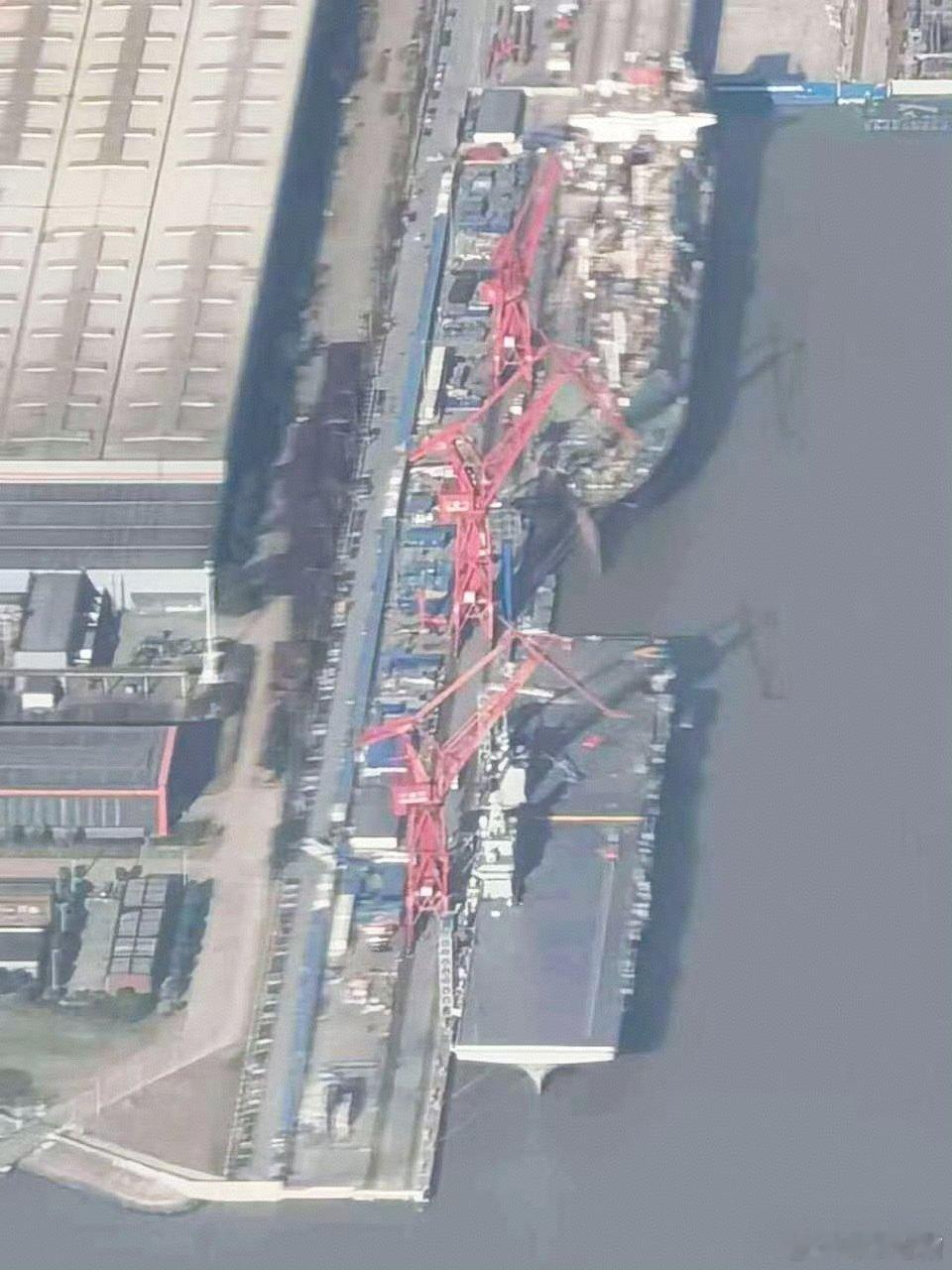

一边是灰溜溜地撤了,另一边,红毯都快铺好了。这画面,太戏剧了。老大哥那艘叫“

一边是灰溜溜地撤了,另一边,红毯都快铺好了。这画面,太戏剧了。老大哥那艘叫“尼米兹”的航母,四十多岁的老家伙了,非要到南海来秀肌肉。结果呢?一架飞机起飞,直接一头栽进海里;半小时不到,另一架降落,又在甲板上摔了个结实。装备老化,人也累得够呛,连续干了8个月,一天睡不到5个钟头。铁打的人也扛不住啊。这不是意外,这是必然。最后只能拖着一身伤,尴尬离场。你说巧不巧?就在他们手忙脚乱收拾烂摊子的时候,我们这边,福建舰跟个准备登台的巨星似的,灯光、舞美、全套阵容都齐了。卫星图看得清清楚楚,甲板上,歼35、歼15、空警600……“全家福”拍得整整齐齐。码头上,连给领导和嘉宾坐的观礼台都搭好了。这叫什么?这就叫不鸣则已,一鸣惊人。以前我们是“小步快跑”,现在,是直接冲刺。那边还在用烧开水的蒸汽弹射,咣当咣当半天弹一架;我们这电磁弹射,效率高出一大截,跟下饺子似的。更关键的是,甲板上那几位“新朋友”凑一块,隐身的、挂弹多的、当“千里眼”的、搞“水下侦察”的……一套完整的王炸组合拳。这已经不是一艘船和另一艘船的掰手腕了。这根本就是两个时代,在南海打了个照面。一个疲态尽显,一个蓄势待发。时代真的变了,南海这片海,未来的规矩,可能也得跟着变一变了。

我只信舰载机飞行员的话。

我只信舰载机飞行员的话。

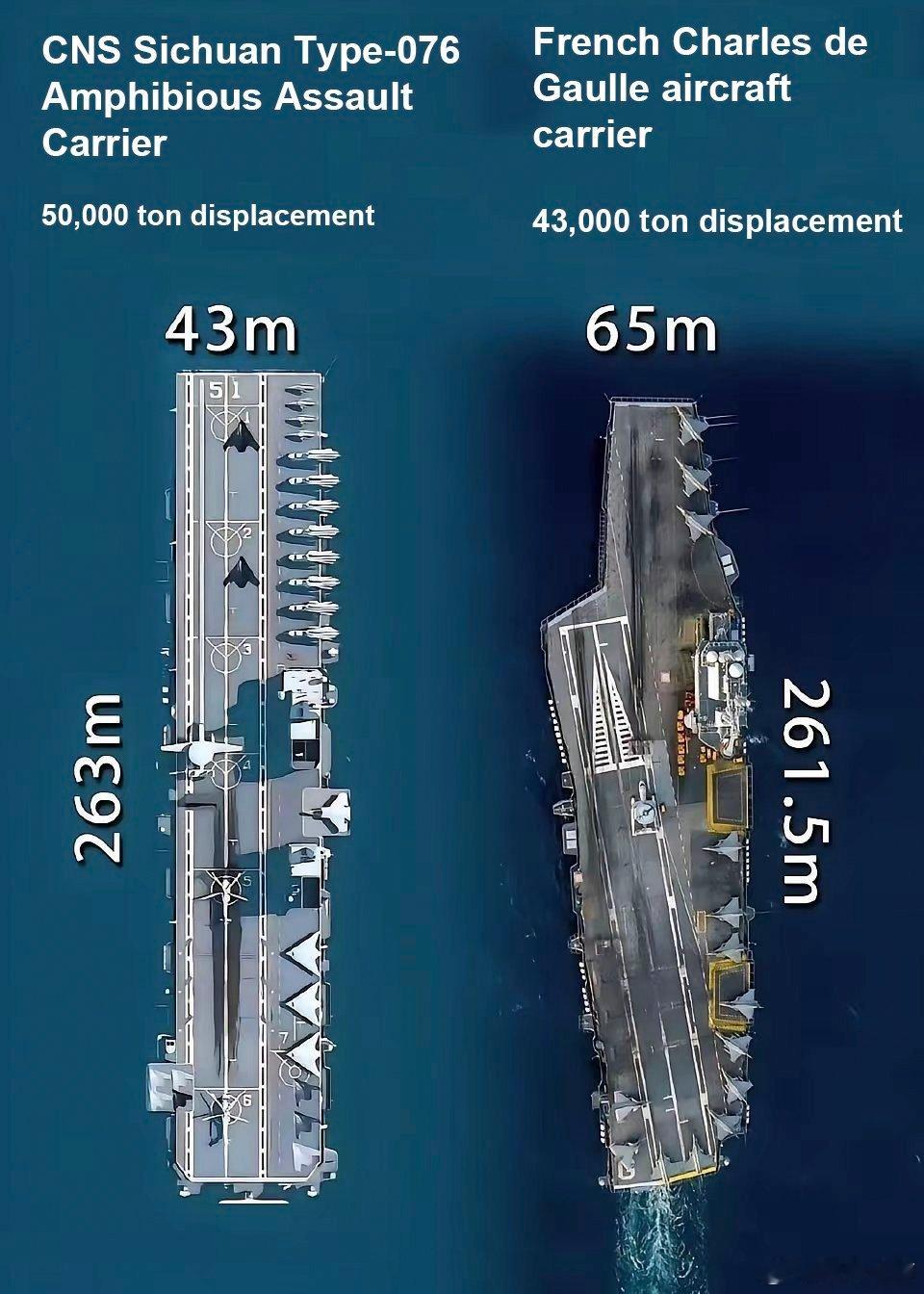

![川妹子逛街回来了。不过有一说一,川妹子这体格子可能虚报了体重啊![捂脸哭]你看隔壁](http://image.uczzd.cn/7157088837106186580.jpg?id=0)

![福建号有多大?航母“带刀侍卫”万吨大驱,在003旁边就像个小跟班[狗头]0](http://image.uczzd.cn/9128467653559500047.jpg?id=0)

![福建舰、歼35舰载机都太帅气了,期待004[doge]](http://image.uczzd.cn/17859021431646124888.jpg?id=0)

![闽渔18,大哥,你终于来了![捂脸哭]MUSIC!福建舰入列等风等雨等着](http://image.uczzd.cn/1460587842030671915.jpg?id=0)

![这是把歼35的垂尾直接栽上去的吧[滑稽笑]](http://image.uczzd.cn/15604946897491773734.jpg?id=0)