为什么西方科技似乎停滞了?原因其实很简单:不是西方科技停滞了,是除了中美外,都瞎

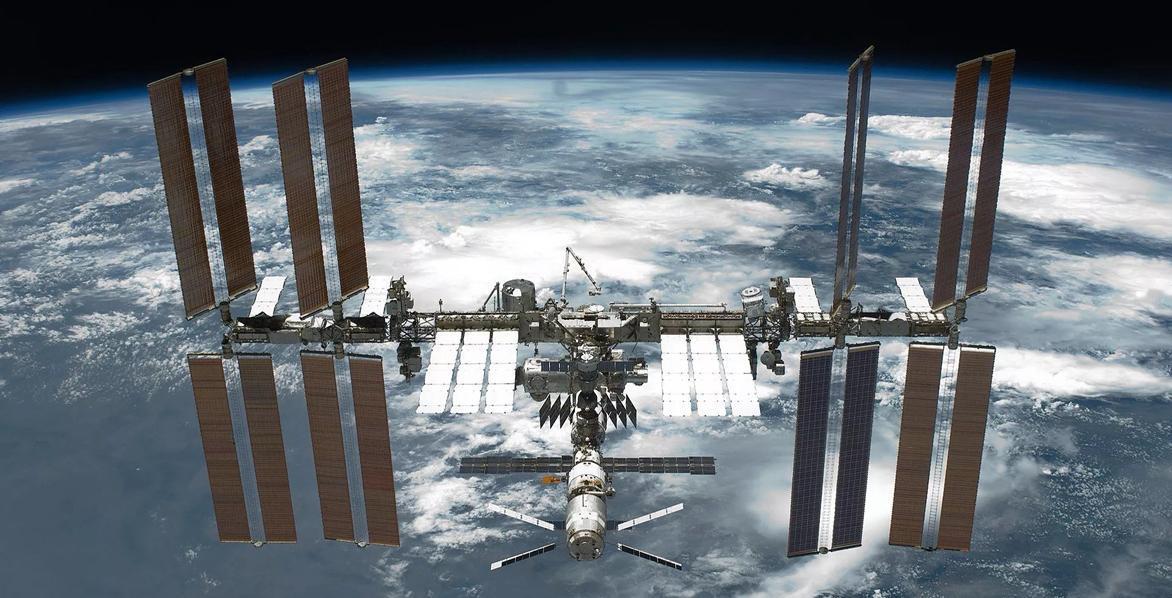

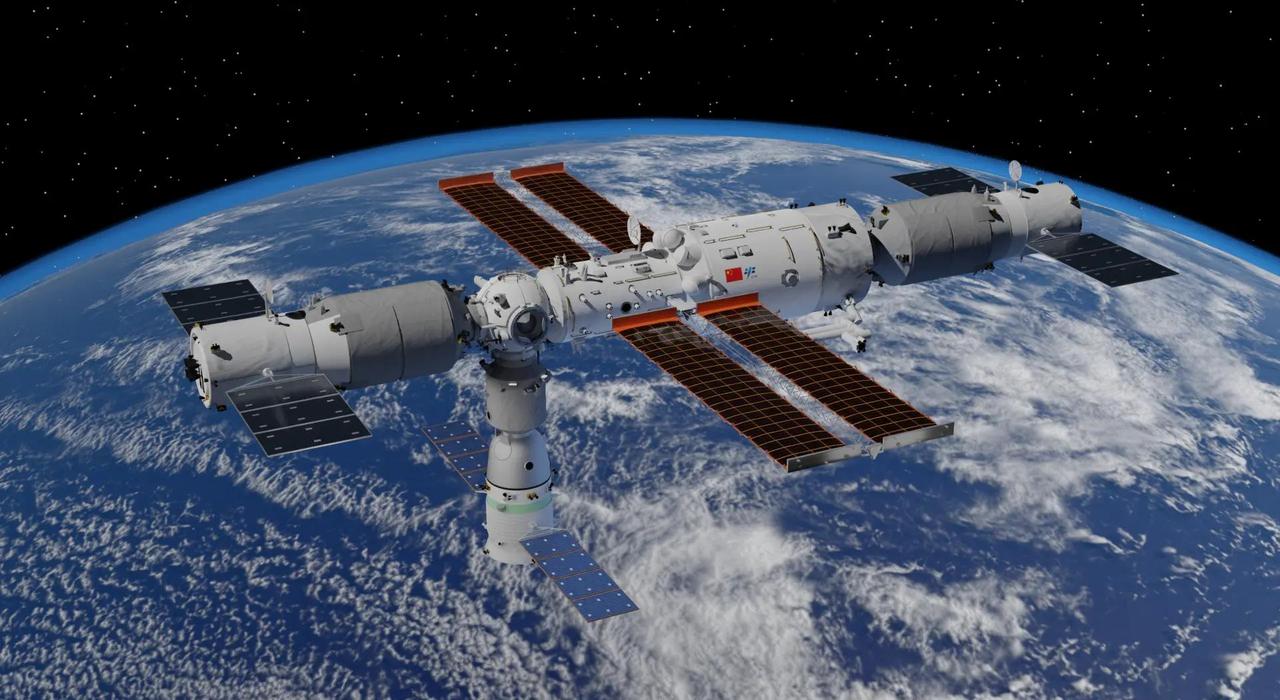

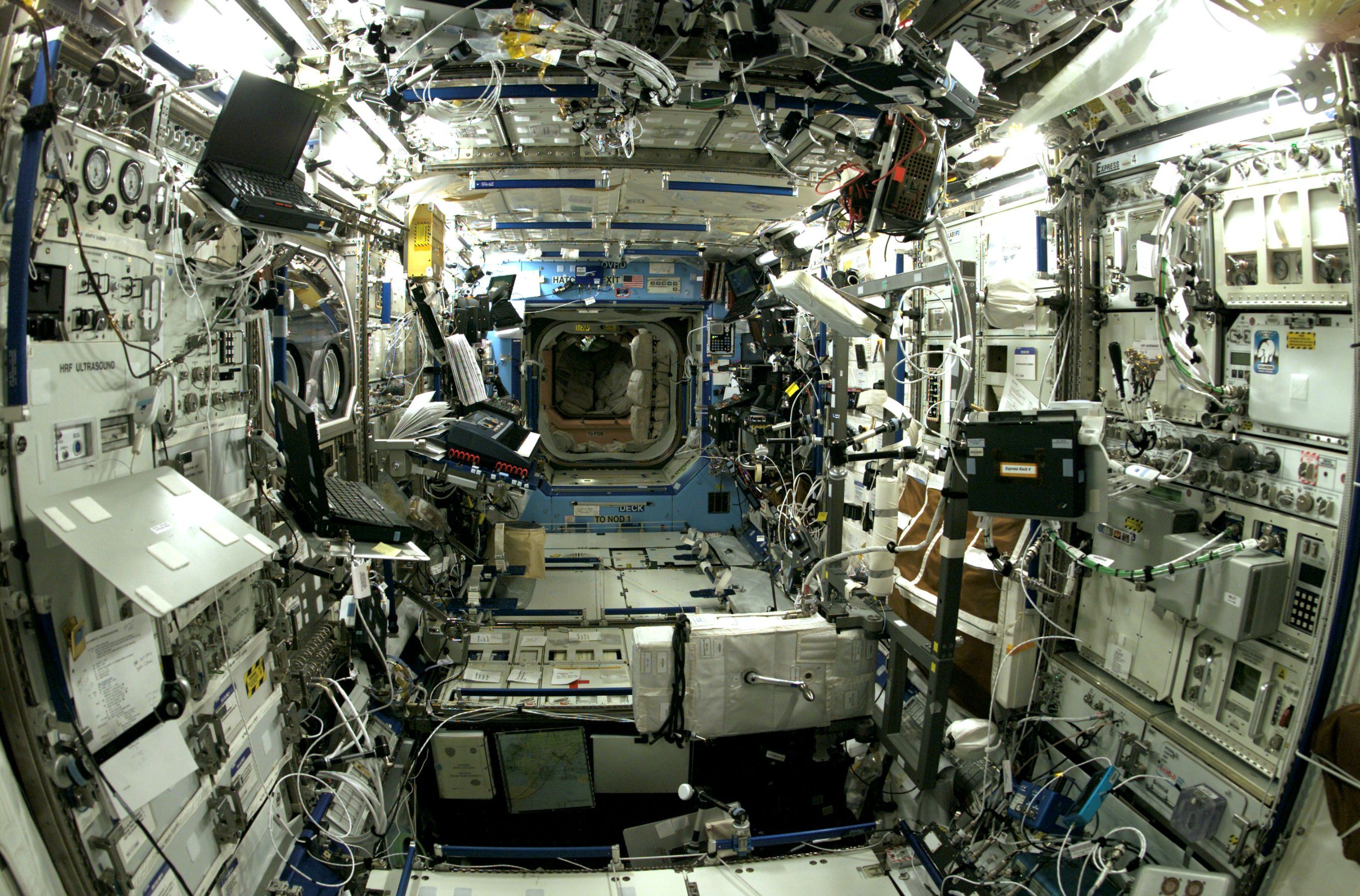

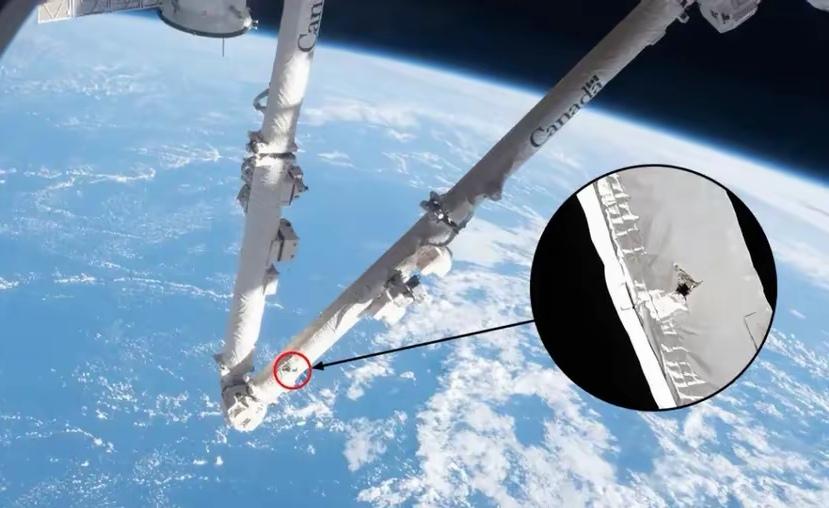

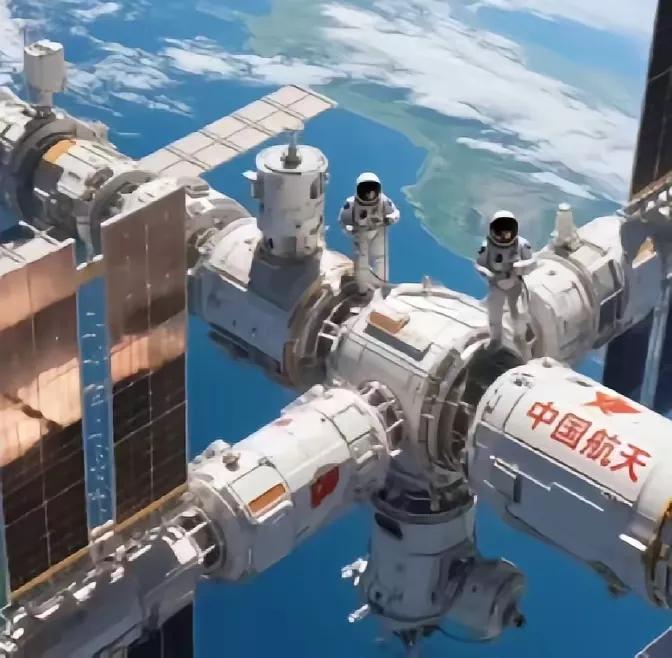

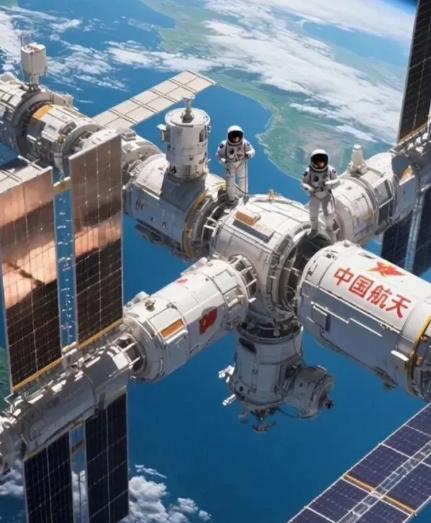

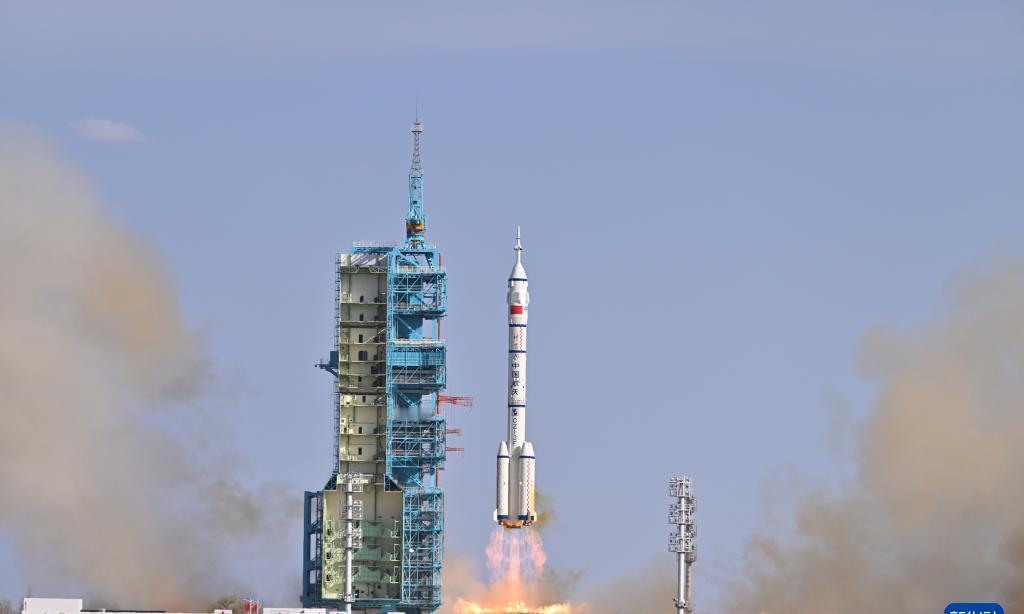

为什么西方科技似乎停滞了?原因其实很简单:不是西方科技停滞了,是除了中美外,都瞎火了。现在科技太烧钱了。空间站、材料,光大规模科技实验室就七八个,再加上各类科研人员,人力物力已经不是小国体量能搞定的了,这还是材料。像ASML这样的全球光刻机巨头,外人眼里光鲜无比,能掐住半导体的脖子,实际上却像个夹心饼干。它的那些核心配件,一会儿得找德国供应商帮忙,一会儿又得看瑞士的工艺。设备做出来了,最赚钱的市场早被中美握在手里,自己虽说是高科技霸主,但每一环都得指望别人帮衬。要是连这种巨头都这么“举步维艰”,别的中小国家能有多大作为,完全不用多说。再说日本,谁能想到,曾经让全球电子业抖三抖的日本企业,如今看到几百亿美元的芯片产线投资,只能认怂。技术储备不是不能有,但每迈一步都得往出掏巨款,弄得老牌强国也只好把高端赛道让出去。从那个高光时代,到今天的尴尬转身,钱成了过不去的坎,曾经的风光全被现实冲得一干二净。很多人觉得“人多力量大”,合伙搞项目总能把短板补上。可真要合作到顶级航天工程上,问题才刚开始。国际空间站上,美国、欧洲、日本、俄罗斯等十几个国家一块搭台,协调费和各种标准问题一大堆,能耗的都不是小数。实际上一笔账算下来,这“宇宙合伙人”耗出去的钱比单打独斗的中国空间站多了好几个零,哪怕每年只是例行维护,都能让不少小国直呼吃不消。更不用说以后怎么安全退休又是一笔大支出,这种大项目,没两把刷子和大口袋根本拼不动。讲到基础科学研究,不管科研楼盖得多气派、项目合作办得多响,钱还是第一关。瑞典这类小国家,几个顶级大学辛苦拉锯加起来的材料科研预算,都比不过国内一个实验室一台设备的开支。美国大实验室一年的维护都得几亿美元级别,还得不断养着一堆重量级科研大牛。反观欧洲不少国家,别说加设备,甚至排队凑钱买个新仪器都得争上几年,还不一定批得下来。日复一日地攒零花钱,哪扛得住中美那种一口气投入几十上百亿的速度?如果把这些碎片攒一起,琢磨全球的钱都往哪儿去了,一瞅中国和美国这两大巨头,每年给科研砸的都是天文数字,合起来快占了全世界一半。德国、日本这样的老牌劲旅,貌似预算也不小,真要分到人工智能、新材料、航天,各个领域都得平均摊,落到每个项目头上的钱就不值一提了。反观中美,拿得出政策,喊得出号子,一个“墨子号”卫星项目就能专款专用,OpenAI这边大厂掏资金推动人工智能新高地,甩开那些吵吵半天还定不下来的欧洲小国,不是事。说到底,现在科技世界的竞争根本就是“谁更有钱谁说了算”。论智商、论想法,大国小国差不了多少,但到了真金白银拼命投的级别,资金薄弱的国家严格说就是陪跑。

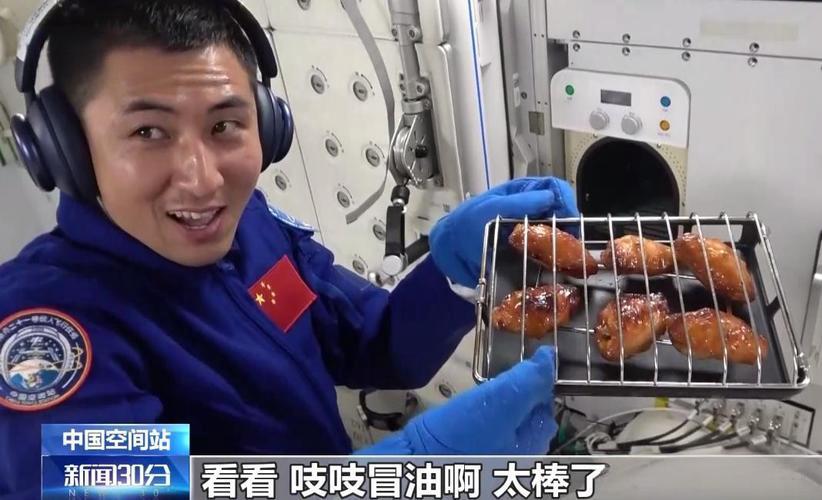

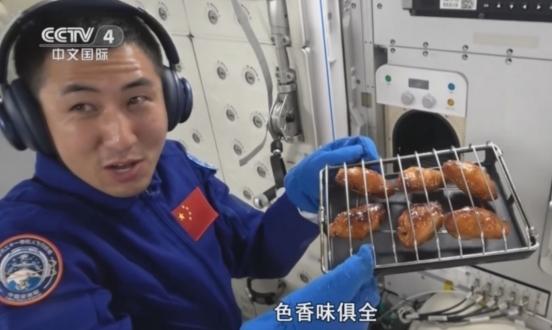

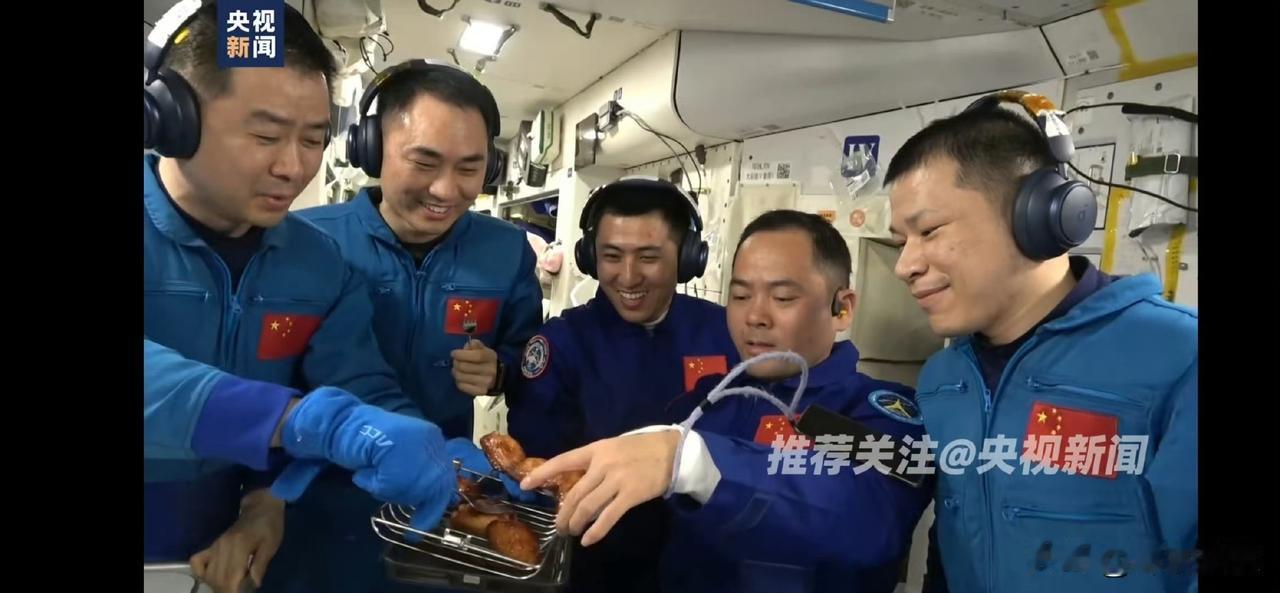

![隔壁老外都馋哭了![滑稽笑]吱吱冒油!航天员在太空烤的鸡翅也太香了!不仅有鸡翅还](http://image.uczzd.cn/13709047597597804756.jpg?id=0)