近日,在海口美兰机场发生了一起引人入胜的事件。据报道,141名国内乘客在机场焦急地等待着,期盼能够尽快起飞,但却面临了3个半小时的延误。与此同时,15名外籍乘客却出人意料地享受到了优先登机的权利,这种差异对待引起了公众的广泛关注和热议。

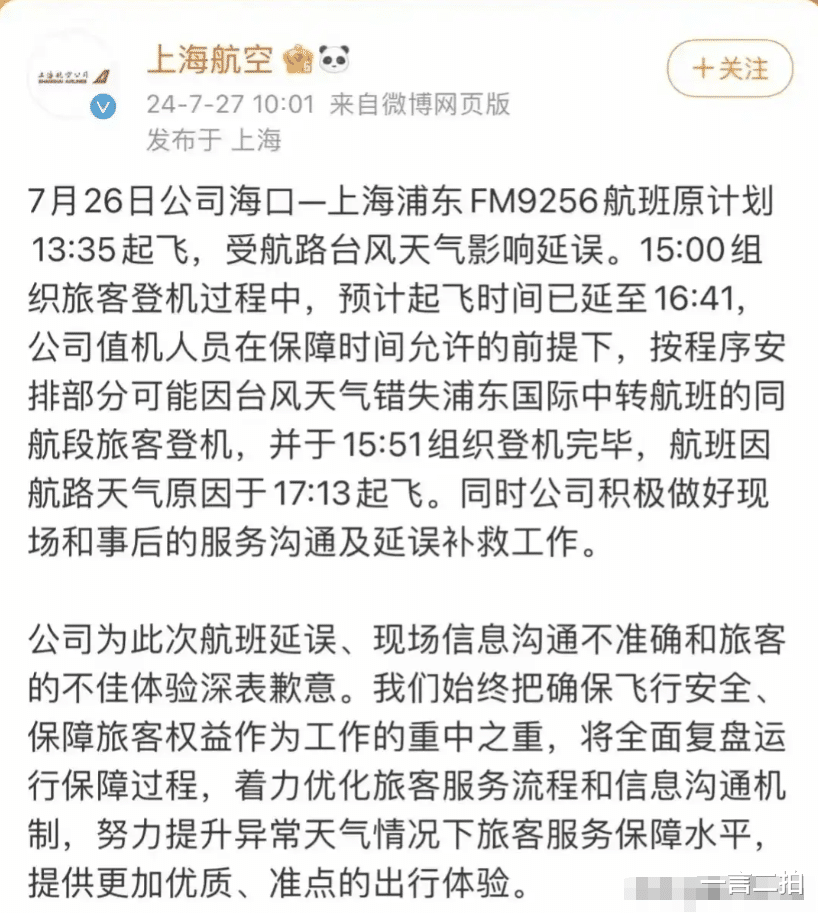

上海航空公司对此次事件的官方解释为“天气原因”,这一说法显然未能平息公众的疑问,反而引起了更多的关注和讨论。在公众看来,这一解释似乎过于笼统,难以完全解释所发生的服务差异。

一位知情网友透露了关于上海航空FM9256次航班的详细信息,该航班原定从海口飞往上海浦东,计划起飞时间为下午1点半。然而,实际情况却是航班延迟至下午4点半才得以起飞,期间的等待无疑给乘客带来了极大的不便。

这位网友的描述中透露出一丝无奈和辛酸。

航班延误是航空旅行中常见的问题,但长时间的等待和缺乏有效沟通往往会加剧乘客的不满情绪。

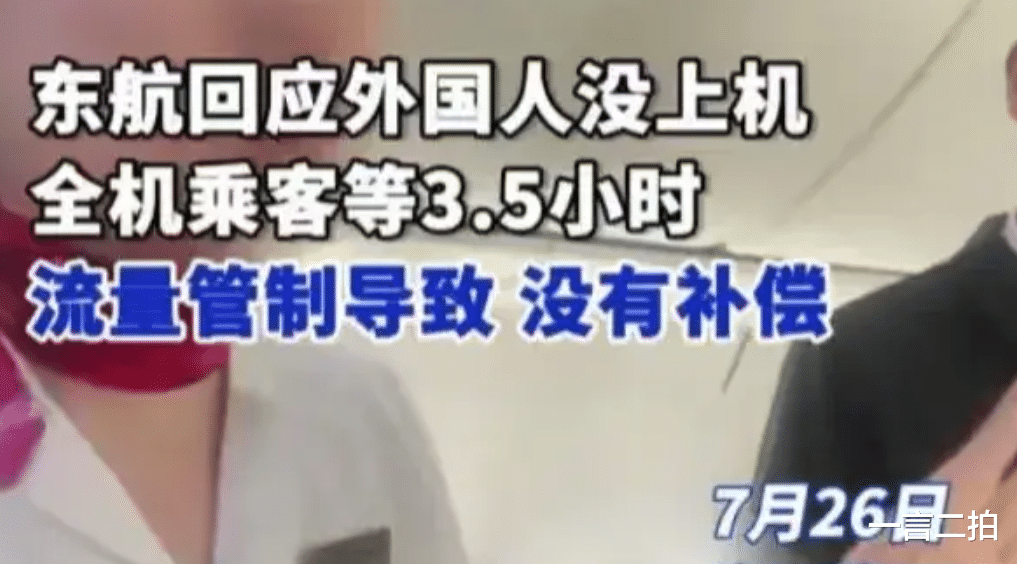

更令人困惑的情形是,其中15名外籍乘客在临近起飞时间到达机场后,飞机迅速起飞,给人一种急促和突然的印象。这种情况可能会引起乘客的不满,尤其是那些已经长时间等待的乘客。

这事儿显然在乘客中引发了极大的不满和愤怒。141名国内乘客在经历了长时间的等待后,发现飞机因为15名外籍乘客的到来而突然起飞,这种反差无疑加剧了他们的情绪。

现场的情况变得混乱,乘客们和空乘人员之间的沟通出现了问题。

面对这种局面,机组人员向乘客透露了一个关键信息:航班的延误并非由天气状况引起,而是遵循了上级的指令。这样的解释不仅未能缓解乘客的焦虑,反而可能激化了他们对航空公司服务的不满情绪。

然而,这仅仅是整个事件表面的一个片段。在航空服务的复杂体系中,往往存在着许多不为普通乘客所知的内在因素和操作流程。

这起事件引发了广泛的争议和讨论,上海航空公司的官方回应似乎并未平息公众的疑虑,反而引发了更多的质疑声。

航空公司将延误归咎于不利的天气条件,而对于外籍乘客的优先登机,官方的解释是将其描述为一种偶然的巧合,仿佛是命运的安排让他们得以优先登机。

这种说法可能难以让所有乘客感到满意,特别是那些经历了长时间等待的国内乘客。在公众看来,这种解释可能缺乏说服力,给人一种推卸责任的印象。

航空公司拒绝赔偿的做法,理由是“天气是不可控因素”,这无疑给这场已经充满争议的事件又添了一把火。

将延误完全归咎于天气,而不考虑其他可能的服务补救措施,可能会让乘客感到航空公司缺乏同解决问题的诚意。

这件事情所反映出的,可能不仅仅是表面上的"双重标准"问题。更深层次地,它可能触及到了一种根深蒂固的观念,即对"外来的和尚"持有一种不加判断的尊崇和优待。这种观念在某些情况下可能会导致对外国人士的不恰当优待,而忽视了对本国人士的平等对待。

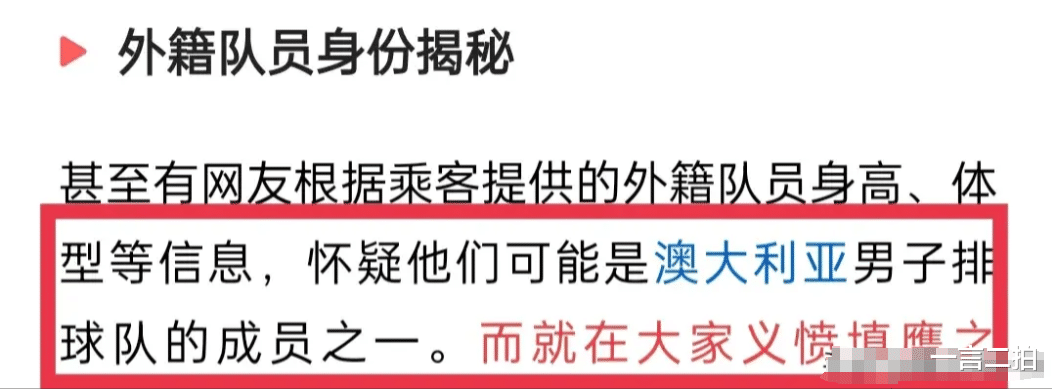

知情人士透露的消息表明,这15位外籍乘客可能是澳大利亚的排球运动员。如果这一消息属实,那么这可能进一步加剧了公众对于航空公司是否给予了这些外籍乘客特殊待遇的质疑。

这些外籍人士似乎显得格外从容,仿佛周围的混乱与他们无关。

这件事激起了网友的广泛不满,官方的回应显得苍白无力,难以平息公众的质疑。随即,大家纷纷化身为“侦探”,试图揭开这背后的故事——这不仅仅是一次航班的异常延误,更是对“真相何在”这一现实问题的深刻反映。

我们社会有着深厚的文化传统,强调对外来宾客的尊重和热情接待,这种“宾至如归”的理念在许多人心中根深蒂固。

但是,这种热情好客的精神,不应该以牺牲本国公民的利益为代价。在全球化的背景下,我们更应推动一种基于平等和公正的待客之道。对外宾的尊重和礼遇,应当与对本国公民的尊重和礼遇相平衡。

每个人都应享有平等的待遇和机会,无论他们的国籍、种族或社会地位如何。这种平等的待遇不仅是对个人的尊重,也是对社会多元化和包容性的体现。

推动这种文化心态的转变是一个长期的过程,需要我们从现在做起,通过教育、公共宣传和政策引导,逐步培养一个更加开放、平等和包容的社会氛围。这不仅是对传统的继承和发扬,更是对现代社会价值观的适应和提升。

评论列表