独山天洞的传奇始于3.7亿年前的海底沉积,当时黔南尚为浅海环境,碳酸钙在洋流中层层堆积,形成今日可见的石灰岩基座。二叠纪末期的地壳运动使岩层褶皱抬升,而新生代以来的溶蚀作用则在地下雕琢出迷宫般的洞穴系统。洞内石笋的年轮状纹路记录着第四纪气候变迁,而“天池”沉积物中发现的古生物化石,则成为解码古生态的活体密码。

布依族人将天洞称为“天宫”,其神话体系与喀斯特景观深度交融:

龙女织锦:洞内层叠的石幔被解释为龙女编织的云锦,每逢农历六月六(布依族小年),村民会举行“祭洞仪式”,用糯米糍粑涂抹石壁以示感恩。

水龙吟传说:地下瀑布的轰鸣声被附会为水龙吟唱,衍生出“听水辨吉凶”的民俗——水流湍急预示丰收,潺潺细流则警示旱灾。

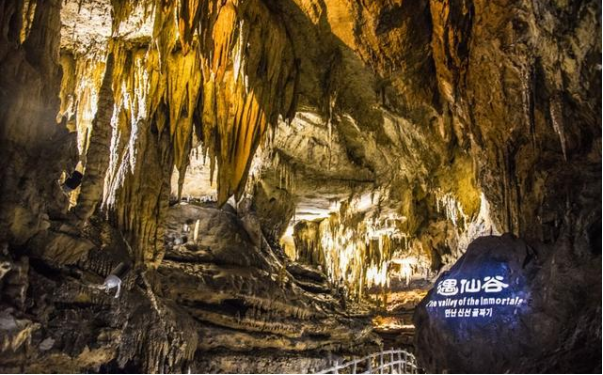

明代《黔南布依族苗族自治州志》记载,张三丰曾在此洞闭关修炼,现存“仙踪足迹”石阶与“三清殿”钟乳石群均被赋予道教内涵。清代文人欧阳朝相在诗中描述“石乳凝丹灶,云根养太和”,印证了道教文化对溶洞景观的符号重构。

1930年代,法国传教士首次系统测绘天洞,其手绘地图中标注的“飞龙在天”景观与今日开发区域高度吻合。2021年秀峰村入选贵州乡村旅游重点村后,景区采用“光导纤维+生态步道”技术,在保护钟乳石生长环境的同时还原了“天窗洒光”的原始奇观。