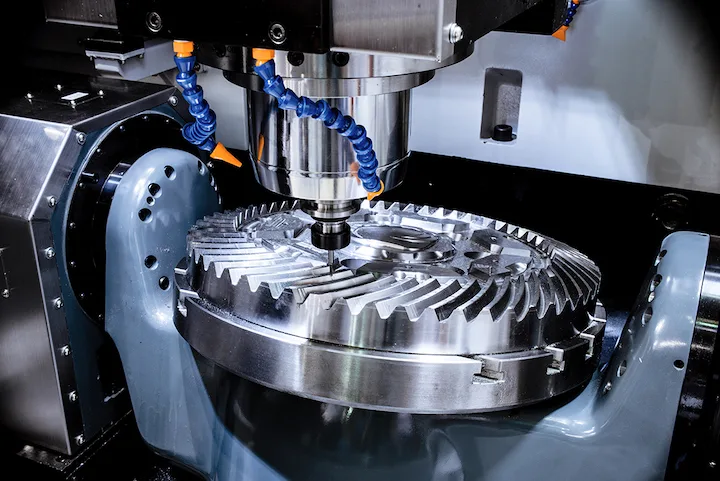

花数千万购置的高端进口机床,故障后无权自主维修,位置变动即自动锁机——这究竟是引进先进设备,还是陷入被动受限的技术牢笼?

坊间流传的进口机床严苛限制并非空穴来风:拆机时中国人不得靠近3米范围,加工参数需实时回传境外服务器,行程超1米、精度突破5微米便触发锁死机制,位置偏移仅10厘米就会停机。

这些看似荒诞的条款,却是中国企业进口高端机床的真实处境。

1999年,大连光阳从日本引进的机床,不仅对安装地点、操作人员、使用用途设定严格限制,更通过加密上锁实现“挪动即锁死”;马扎克等国际巨头的机床,2020年前普遍搭载GPS定位功能,只要机身倾斜超过0.05度,便会自动停机,解锁权限完全掌握在原厂手中。

这些限制源自美德日等国对华实施的“三不协议”,本质是系统性的技术封锁:

其一,禁止触碰核心控制系统。数控系统的拆解、修改均被严格禁止,用户仅能操作基础加工参数,核心目的便是阻断技术逆向研发的可能;

其二,禁止突破3米物理隔离。安全围栏与电子围栏形成严密阻隔,主轴、导轨等核心部件的深度维护完全依赖原厂售后,企业遭遇故障只能停工等待,承受巨大生产损失;

其三,禁止切断数据回传链路。机床的加工数据、运行状态需实时传输至境外指定服务器,企业的核心工艺与生产机密毫无保密可言。

更值得警惕的是,即便是通过正规渠道进口的“高端”设备,也均为技术阉割后的版本。

1996年签署的《瓦森纳协定》明确规定,定位精度小于0.005毫米的五轴联动机床、加工长度3米以上的数控机床等真正的高端设备,严禁向中国等特定国家出口。

2018年,美国进一步升级出口管制,将23项敏感产品与技术纳入对华禁运清单,技术封锁的范围持续扩大。

西方某些势力动辄给中国扣上“抄袭”“窃取技术”的帽子,以此为技术封锁辩解——但这不过是掩盖其遏制中国发展的借口。当中国企业在技术领域实现突破、展现出竞争潜力时,等待的往往是全方位的绞杀:

国产数控系统龙头武汉华中数控,被美国财政部列入SDN清单,仅凭“数控系统技术可视为战略威胁”的牵强理由,便被贴上“输出敏感军事技术”的标签;

国产自动化制造系统领军企业北京机械工业自动化研究所,同时被美国商务部EL实体清单与财政部SDN清单双重列入,作为优质民企却沦为重点打压对象;

中小型设备出口全国第一的头部机床企业震环机床,2024年6月先被美国列入SDN清单,理由是“对俄出口符合军工加工标准的金属加工设备”,同年10月又被欧盟纳入CFSP限制名单,指控其产品“支持俄国防工业关键部件制造”。

历史早已揭示真相:东芝事件的前车之鉴证明,所谓“出口管制”“制裁清单”,本质上与“出口对象”无关,核心是遏制技术追赶者的发展。若没有技术突破的潜力,中国企业又怎会成为欧美制裁的重点目标?

而震环机床、华中数控等企业的遭遇,不过是中国机床及相关产业被技术封锁的缩影。

必须承认,当前国产机床与世界一流水平仍存在差距,但正视差距绝非自卑,盲目迷信进口更不可取。

面对层层技术封锁与制裁打压,中国机床企业正以自主创新为刃,突破核心技术瓶颈——从关键部件自主研发到高端机型国产化,从参与行业标准制定到拓展全球市场,每一步都走得坚定而扎实。

技术霸权无法阻挡发展的步伐,封锁只会倒逼自主自强。

相信随着核心技术的持续突破、产业生态的不断完善,中国机床终将打破技术枷锁,跻身世界顶尖水平,为中国工业的高质量发展筑牢“工业母机”根基。