1962年10月,中印边境突然炮火轰鸣。短短三十余天里,中国军队以摧枯拉朽之势击溃印军主力,前锋直指印度平原。就在全世界以为中国要乘胜追击时,中方却突然宣布单方面停火撤军。

这个被西方称为"最不可思议的停战决定",背后藏着怎样的战略智慧?而拒绝和谈的印度,又是如何在一个月后遭遇更惨痛的教训?

第一阶段:雷霆一击后的和平橄榄枝

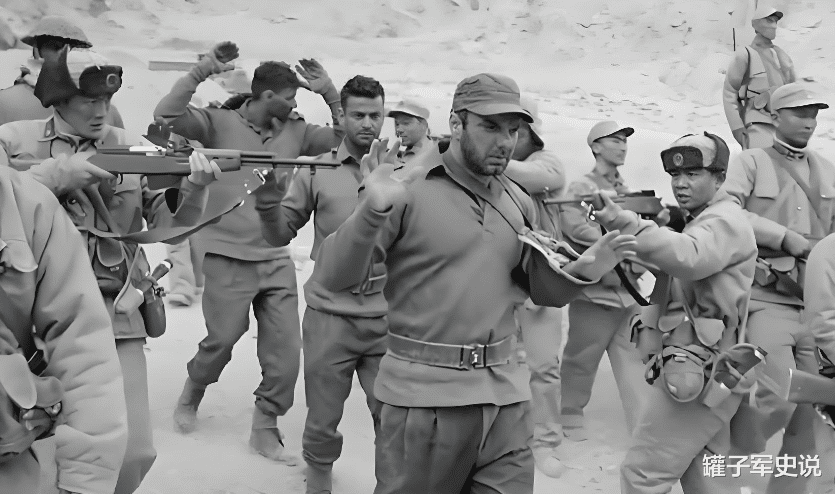

10月20日,中国军队在东西两线同时发起反击。在西线的加勒万河谷,印军第114旅被全歼;在东线的达旺方向,号称"王牌"的印军第7旅被包围歼灭。至11月20日,中国军队已收复所有争议领土,先头部队距印度东北边境重镇提斯浦尔仅30公里。

此时,印度全国陷入恐慌。国防部长梅农黯然辞职,总理尼赫鲁在议会哽咽求援。出乎所有人意料的是,中国在11月21日突然宣布:自次日零时起全线停火;军队后撤至1959年实际控制线以北20公里;归还所有缴获的武器装备和物资。

这个决定让西方国家目瞪口呆。

第二阶段:印度的误判与反扑

然而,中国的克制被印度误读为"软弱的表现"。在新德里看来,中国选择撤退是因为:惧怕美苏两个超级大国的介入,后勤补给已达极限,国际舆论压力增大。

印度军方高层坚信,只要重整旗鼓就能夺回失地。他们拒绝了中国提出的和谈建议,在美国和苏联的支持下,开始向边境大规模增兵。至1963年春,印度在边境集结了超过10个师的兵力,不断向前推进哨所。

最致命的是,印度军方产生了严重的战略误判。他们认为中国军队后撤是永久性的,于是在1963年9月,命令部队越过实际控制线,重新占领了多个战略要地。这种步步紧逼的姿态,最终引发了第二阶段的军事打击。

第三阶段:更惨痛的教训

1963年11月,面对印度的得寸进尺,中国军队再次出手。这次的反击比第一阶段更加犀利:

在西段,仅用一天就清除所有越境印军据点。

在东段,采用"围点打援"战术,将增援的印军部队分割包围。

特别在瓦弄方向,重现了第一阶段的全歼战例。

此阶段作战中,印军出现了整建制溃逃的现象。许多部队在接到撤退命令前就已自行后撤,导致重要武器装备被遗弃。战后统计显示,第二阶段的印军伤亡人数比第一阶段增加了40%,被俘军官级别更高,丢失的武器装备价值更是第一阶段的两倍有余。

真正的强者,不仅要知道如何进攻,更要懂得何时收手。而把善意当作软弱,往往是更大失败的开始。要知道,中国的停战诚意建立在战略自信之上,而印度为误判付出了沉重代价。