北洋水师在建设初期,由于是刚刚起步,人才、经验等都极为匮乏,因此便聘请外国海员来军舰上作为指导。这些高鼻深目的外国人在军舰上游走,处处都与中国水兵格格不入,对于中国水军来说,可以算得上是“陌生人”了。

这些“洋员”的到来,给了北洋水师带来了新的变化,同样也给北洋水师带来了新的烦恼。这些洋员的到来带来了什么?他们对北洋水师又有什么影响?下面就请听日航君来给你讲解这背后的故事。

一、洋员来华,培训海军洋员来华是为了做什么?李鸿章本人给出了解释:

当以北洋创设外海水师,本系仿照泰西成法,意在取彼之长,以为自强之计。所购船炮、枪械、机器等项,日新月异,理法精奥,中国素未经见,其用法亦未谙悉,以至精至利之器授诸不谙用法之员弁,几同废物。是以不得不借材异域,雇募洋员来华教习,以期一物得一物之用,非好为此靡费,亦绝非冗员可比。

李鸿章认识到,现在的科学技术发展太快,依靠中国自主培养人才虽然是长远大计,但是难以解决一时之需,因此雇佣洋员便成为了一种应急之法。

洋员来华,必然不是出于什么深明大义,因此李鸿章“饵以重利,彼方挟所长而乐为我用。”然而李鸿章忽略了其中一个重要因素,就是这些洋员野心极大,他们想要控制整个中国海军。日后这一隐患将会爆发,酿成苦果。

北洋水师之父——李鸿章

二、初代海军教习——格雷森最初,李鸿章经过海关总税务司赫德聘请了英国人格雷森担任海军教习。格雷森本人能力还算出众,李鸿章认为他“久习船务,胆略具优”。后来的一次突发事件更加印证了格雷森本人的能力出众。

一次在执行任务之中,“镇南”号战舰触礁搁浅,格雷森闻讯之后迅速赶来,设法抢救战舰,最终帮助“镇南”舰成功突围。在这次事件中,格雷森表现出了不同于常人的镇定与经验丰富,李鸿章称赞他

“随机应变,镇定稳速,化险为平,实堪嘉奖。”

后格雷森屡立功劳,获赏加二品衔、花翎,后面又获赏总兵衔。

格雷森后,李鸿章采用多种方式,从海外延聘洋员近百人。这批洋员的薪酬非常之高,如总查琅威理的月薪相当于提督,是总兵的2倍,把总的17.5倍,即便是一个普通的洋员水兵,薪酬也是大清水兵的十几倍。但不得不说,这一批洋员的到来,大大增强了北洋水军的力量。

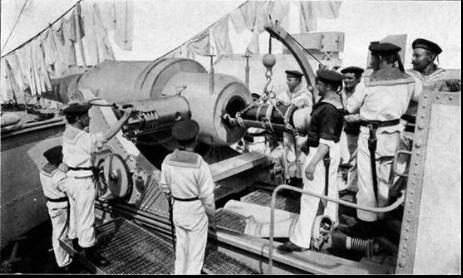

北洋水师在洋员的指导下训练

三、严酷冷峻的教习——琅威理“拿人钱财,替人消灾”,不得不说,这批洋员还是很尽责的,里面诸多洋人甚至对北洋水师有着很深的感情,这也是令人所惊叹的。

先是英国人琅威理来华,琅威理本人是一名不错的船长,英国海军部的金登干评价他:

琅威理是很优秀的船长,从各方面来看,他都是完全胜任的。他在英国海军部是出众的人物。他是从海军学院来到我们这里工作的。他对她所从事的事业非常关心,对他所指挥的舰艇感到非常自豪。他事必躬亲,再也找不到比他更称职的人了。

1886年,琅威理正式在北洋海军任职。琅威理本人确实是一名非常优秀的海军教习,他在北洋水师中的名声非常好,以治军严格和办事认真而著称。在治军方面,北洋水师流传着“不怕丁军门,就怕琅副将”的说法,可见琅威理本人治军之严格。

在办事方面,余思怡评价琅威理:“终日料理船事,刻不自暇自逸。尝在厕中犹命打旗语传令。”在如厕的时候也打旗语,可以说琅威理已经到了一种“疯魔”的地步。

也正是因为琅威理这种作风,北洋水师在琅威理治理期间取得了巨大的成就与突破,在琅威理工作期间,

“华人聪颖异常,海军虽练习未久,然于演放炮位、施放水雷等事,无不异常纯熟。”

由此可见,琅威理本人在北洋水师的治理中起到了重大作用。

琅威理与致远舰官兵合影

四、北洋水师的“爱人”——马吉芬在琅威理为北洋水师服务之时,美国人马吉芬也在北洋水师中展开了工作。马吉芬可以说是洋员中的另类,年轻的马吉芬对于北洋水师产生了很深的归属感,在甲午战争前夕,他依然选择了留下参战,他在给父亲的信中写到:

在十年的军旅生涯后,在受了他们那么多的恩惠后,如果在此时抛弃他们是极为卑鄙的。……不论怎么说,我都是为了中国而献身。我不怕牺牲,我指挥着一艘优秀的战舰和一群出色的官兵。如果我们能发挥出色的话我们就不会死……

在甲午海战中,马吉芬全身负伤十几处,眼睛被重创,几乎丧失了视力,耳朵也因为大炮的轰击声和炮弹的炸裂声而几乎失聪。战后,马吉芬侥幸活了下来,他在自己的回忆录中写到:

我的状况真的惨不忍睹,我几乎失明,烧伤,半裸着身子,干渴难耐,两只手腕和臀部都受了伤,我的肺部受了冲击,感觉喘不过气,就好像是一个小学生被球砸到了一样。

回到家乡后,马吉芬因为不堪病痛的折磨,在1897年2月11日自杀,而这一天,恰好是北洋水军提督丁汝昌杀身成仁的三周年纪念日。马吉芬可能已经去了天上寻找他早已战死的中国伙伴了吧。

其实在甲午海战之中,不泛这些英勇无畏的外国洋员,李鸿章在甲午战后评价说:

“此次海战洋员在船者共有八人,阵亡二人,受伤四人,该洋员等以异域官兵,为中国效力,不惜身命,奋勇争先,洵属忠于所事,深明大义,较之中国人员尤为难得。”

马吉芬

五、洋员的私心中国有句老话“非我族类,其心必异”。固然有着很多洋员对于北洋水师有着卓越贡献,但是这也不能掩盖这些洋员的私心。

其中代表便是琅威理,琅威理来中国的真正意图,是想要把控北洋海军的军权。赫德本人曾说:

“琅威理的前途是极为光明的,要是他小心从事,他将会代表中国海军,就像我代表他(大清)的海关一样。”

琅威理夺权最为典型的事件便是“撤旗事件”。

当时丁汝昌外出公干,暂时不在军中。按照惯例,舰队升旗应该升最高将领旗,丁汝昌在时,应该升提督旗,丁汝昌不在时,则升次一等的总兵旗。丁汝昌走后,刘步蟾按照规定升起了总兵旗。这引起了琅威理的意见,因为在琅威理看来,清政府给了他提督衔,他就应该是与丁汝昌平起平坐的。

这次事件引发了刘步蟾与琅威理的争吵,刘步蟾看来,琅威理毕竟是个外人,有名无实;琅威理却觉得自己应该享受提督权力。最终的解决结果是琅威理辞职,李鸿章对北洋水军控制权保持了高度警惕,赫德则表示了自身的不满。

坚持原则的刘步蟾

六、总结在洋务运动中,海军建设是重要的一环,在海军建设中,人才培养是重要的一环。雇佣洋员是李鸿章不得已的选择,也是权宜之计。我们不能否认这些洋员为北洋水师带来的巨变,同时也要看到这些洋员对于权力的谋取。一个国家海军想要真正强大,还是要靠自我人才的培养,通过长时间的教育培养,拥有自主人才,才能在未来站得住脚。毕竟一味地依靠外国人才的引进,并非长远之计。

文:日航通鉴 图:网络与站内,侵删