我们继续剖析面对负面情绪时,

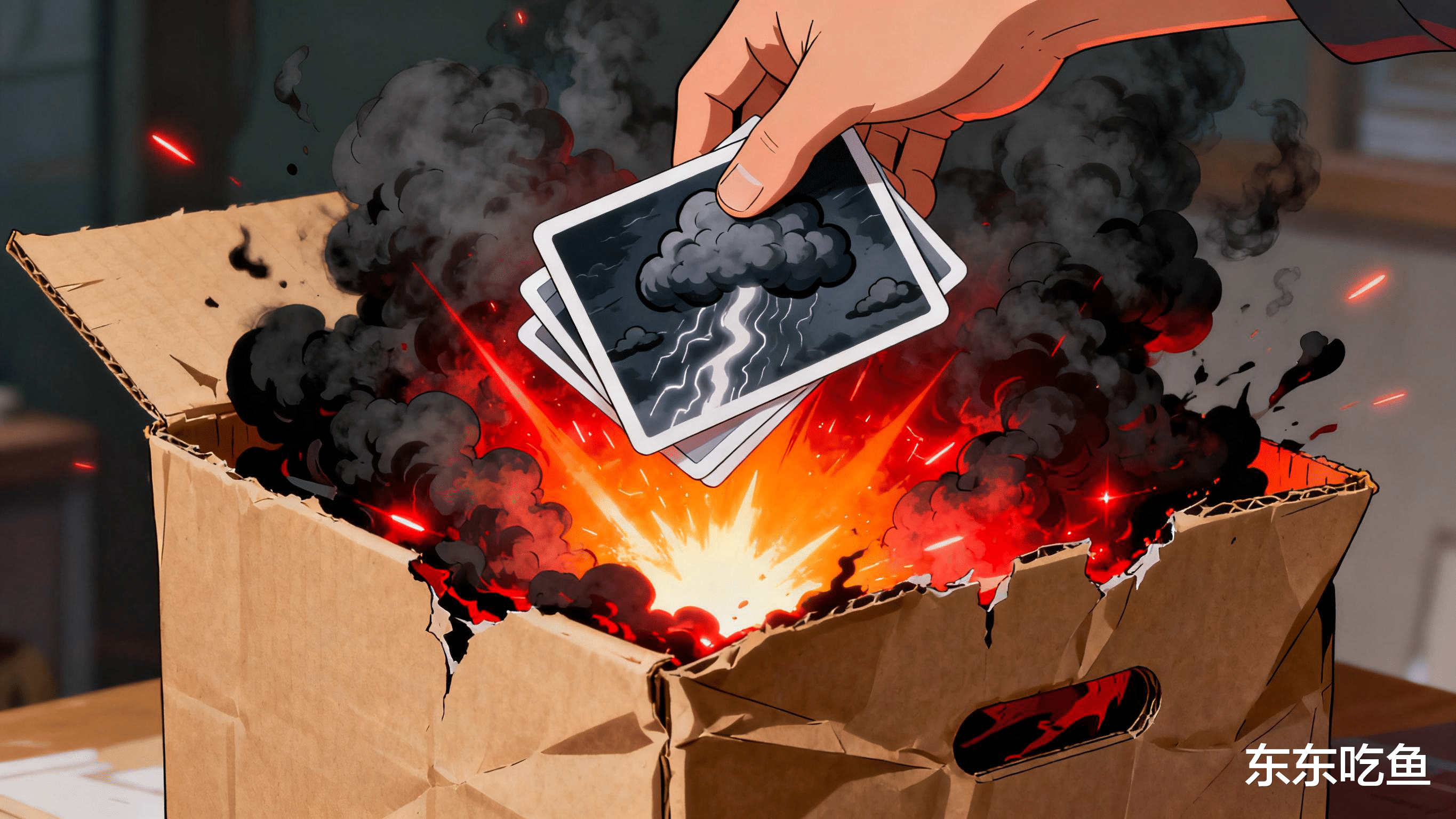

我们打出的另外两张问题牌:“逃避” 和 “否认”。

第二张牌:逃避。

你是否也曾这样:每当心情低落,就控制不住地买很多不需要的东西,或者沉迷于刷短视频、打游戏,即使眼皮打架也不愿睡觉?

例如,有位朋友习惯在压力大时,买楼下的芝士蛋糕,最高纪录一周买了四个。

不吃就感觉心里空落落,睡不着。这看似是小小的放纵,实则是典型的逃避行为。

当我们打出“逃避”这张牌时,情绪会狡猾地打出一张“反转牌”——成瘾行为。

短暂的自我麻痹之后,你会陷入一个尴尬的循环:一旦停止买买买或刷手机,那些被暂时压抑的负面情绪便会卷土重来,而引发情绪的根本问题却纹丝未动。

这就像电影《一个购物狂的自白》里的女主角,工作受挫就用疯狂购物来缓解压力,结果债务缠身,压力更甚。逃避,无法解决核心问题,只会让你越来越依赖外界的刺激,离真实的自己越来越远。

第三张牌:否认。

这是在心中默默对自己下的命令:

“不行,我必须立刻开心起来!”

“我不能焦虑,快去看书!”

“死守,必须情绪稳定!”

当你打出“否认”牌时,情绪会反手给你一张“愈演愈烈”。

因为你把焦虑、愤怒标记成了必须消灭的敌人,这会让你的大脑时刻处于高度警戒状态。于是,它开始像弹窗广告一样,不断追问:“焦虑消失了吗?情绪怎么还这么差?”

雪上加霜的是,根据记忆的运作规律,你越想忘掉什么,脑子里就越会想到什么。

这些否认和过度的注意力,如同燃料,把情绪的火焰越烧越旺。

长期无法“灭火”,会让人慢慢坠入自我否定的深渊:“没办法,谁让我是个情绪不稳定的废物呢?”

忽视、逃避、否认,这三张牌的共同源头,都是对情绪的“不接受”和“不耐受”。

我们本能地抗拒那些不舒适的感受,用一层层的“洋葱皮”把它们包裹起来。

心理学中的“情绪变化三角模型”很好地解释了这一点:我们都有核心情绪(如愤怒、恐惧、悲伤),但因为不想接触它们,会衍生出抑制性情绪(如焦虑、羞耻、内疚),最终表现为各种防御行为(如逃避、否认)。

这个模型告诉我们,当你敢于反其道而行之,一层层剥开洋葱,直面核心情绪时,反而会进入一种与真实自我连接、平静好奇的状态。

有一个绝佳的比喻:情绪、感觉、想法就像天气,而我们则是天空。

天气瞬息万变,有晴有雨,但天空始终在那里,包容一切。

我们不只是情绪本身,我们更是容纳情绪的容器。

不要急于否定感受,而是好奇地问自己:“我在烦什么?是什么事情可能导致了我此刻的烦躁?” 挖到底层信息,我们才可能把无效的防御行动,替换成有效的改善行动。

明天继续更新。