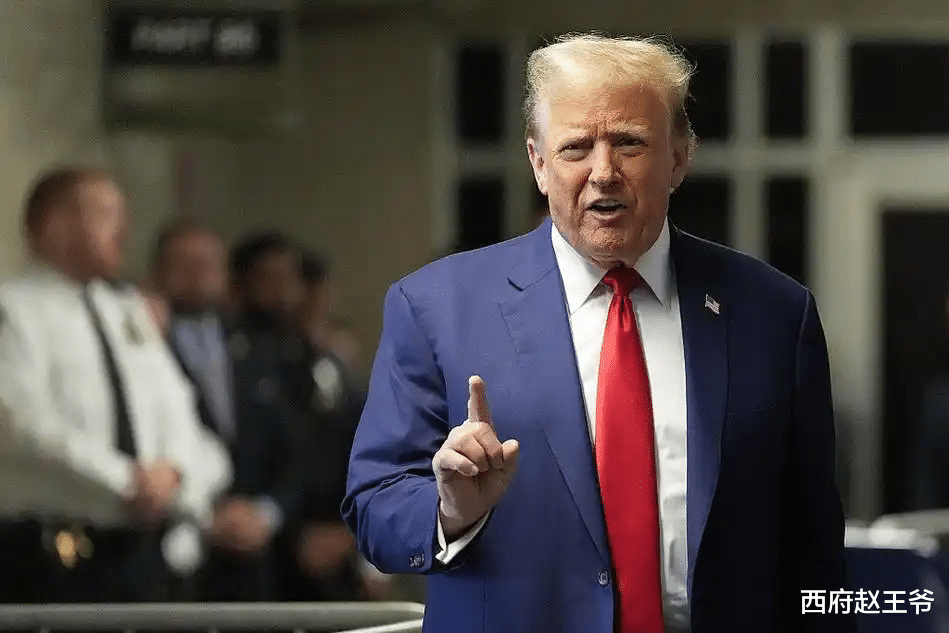

当地时间10月27日清晨,特朗普的“空军一号”划破吉隆坡的天际,结束了他亚洲三国行的首站访问。

这场为期两天的马来西亚之行,表面上是出席东盟分峰会、见证和平协议签署的“外交高光时刻”,但背后却充满了关税博弈的算计、排除中国的闹剧,以及“雷声大雨点小”的贸易成果。

今天,咱们就来深度拆解这场访问的台前幕后,看看特朗普究竟在吉隆坡干了啥?又给东南亚乃至整个亚洲格局带来了哪些变数?

要读懂特朗普的马来西亚之行,得先看他的“行程清单”。当地时间10月26日上午10点,特朗普的专机降落在吉隆坡国际机场,马来西亚总理安瓦尔亲自到机场迎接,双方在停机坪上演了“热情握手”的外交礼仪。随后的24小时里,特朗普密集安排了三场“重头戏”。

第一场是“和平协议见证者”。当天下午3点,在东盟分峰会框架下,特朗普见证了泰国与柬埔寨领导人签署和平协议。这场仪式被白宫定义为“本次访问的核心成果”,特朗普在致辞中宣称“美国在维护地区和平中发挥了关键作用”。

但耐人寻味的是,据相关消息披露,为了让特朗普成为“唯一焦点”,美方曾多次向马来西亚施压,要求“不要邀请中方官员出席”。

第二场是“贸易协议签署会”。与安瓦尔的双边会谈后,双方共同签署了一项“新贸易协议”。

特朗普在记者会上高调宣布“这是一份对美国工人和企业公平的协议”,但翻开协议文本会发现,美国对马来西亚高达19%的关税税率丝毫未降,所谓的“新协议”仅仅是在农产品准入、数字贸易等领域达成了一些“意向性共识”。

马来西亚媒体直言不讳地评价:“这更像是一份‘面子协议’,没有解决马方最关心的关税问题。”

第三场是“东盟领导人闭门会”。27日上午,特朗普与东盟十国领导人举行闭门会谈,议题聚焦贸易与安全合作。会后发表的联合声明中,虽然提到了“加强经贸联系”,但没有任何具体的合作金额或项目落地。

从收获来看,特朗普此行最大的“成果”或许是“仪式感”——他成功将自己包装成“和平推动者”和“贸易谈判者”。但从实际利益看,美国既没有降低对马关税,也没有承诺新的投资项目,反倒是马来西亚为了“招待”特朗普,承担了高额的安保和接待费用。这种“只赚吆喝不赚钱”的访问,各方反应自然是“冷热不均”。

马来西亚国内呈现“两极分化”:执政党称赞“提升了马国国际地位”,反对党则批评“安瓦尔政府过度讨好美国”;东盟内部更是“暗流涌动”,印尼、越南等国对特朗普“排他性”的外交策略表达了担忧。

很多人会问,特朗普此次亚洲行为何偏偏把马来西亚作为首站?这背后藏着三重“战略算计”。

第一重是“峰会红利”。今年的东盟峰会恰好在吉隆坡举办,特朗普选择这里作为首站,可以“借船出海”,一次性与东盟十国领导人互动,省去了逐个访问的麻烦。更重要的是,泰国与柬埔寨的和平协议签署是峰会期间的“重头戏”,特朗普抓住这个机会“蹭热度”,既能塑造“和平调解者”的形象,又能向东盟展示“美国回来了”的姿态。

第二重是“经贸试探”。马来西亚是东盟内部的重要经济体,也是美国在东南亚的第三大贸易伙伴。特朗普选择马来西亚作为首站,其实是在“试探东盟的底线”——如果能在马来西亚身上实现“不降低关税却能扩大市场准入”的目标,就能为后续与其他东盟国家谈判树立“模板”。可惜事与愿违,马方在关税问题上态度坚决,让特朗普的“试探”没能得逞。

第三重是“地缘平衡术”。近年来,中国与东盟的经贸联系日益紧密,2024年双方贸易额突破1.2万亿美元,中国连续14年成为东盟最大贸易伙伴。特朗普选择在马来西亚“高调亮相”,试图通过“展示存在”来削弱中国在东盟的影响力。

特朗普的马来西亚之行,就像一颗石子投入东南亚的“地缘池塘”,激起了层层涟漪。这种影响可以从三个层面来看。

首先是“贸易层面的不确定性”。虽然特朗普与马来西亚签署了“面子协议”,但美国对东盟国家的高关税政策没有丝毫松动。这种“单边贸易保护主义”让东盟国家忧心忡忡。印尼贸易部长在闭门会上直接向特朗普提出“降低关税”的要求,得到了菲律宾、泰国等国的附和,但特朗普以“美国利益优先”为由搪塞过去。

其次是“安全合作的复杂性”。特朗普在访问中多次强调“加强与东盟的安全合作”,但却回避了“是否增加对东盟安全援助”的问题。这种“只喊口号不投钱”的做法,让东盟国家对美国的“安全承诺”产生了怀疑。

最后是“地区合作的分裂风险”。美方在泰柬和平协议签署仪式上试图“排除中国”的做法,让东盟国家警惕“阵营对抗”的苗头。

特朗普的马来西亚之行,绕不开的话题就是“对中国的影响”。从表面看,美方试图通过“排除中国”“拉拢东盟”来围堵中国,但从实际效果看,这种策略不仅难以奏效,反而凸显了中国在东南亚的“不可替代性”。

先看“经贸合作的韧性”。2024年,中国与东盟贸易额达到1.2万亿美元,占东盟外贸总额的18.5%,远超美国的10.2%。中国在东盟的直接投资存量超过3000亿美元,涉及基础设施、制造业、数字经济等多个领域。特朗普想通过“贸易协议”撬动中国与东盟的合作基础,显然低估了这种合作的深度和广度。

再看“地区治理的话语权”。美方要求“排除中国”出席泰柬和平协议签署仪式,本质上是想争夺地区事务的“主导权”,但中国在东南亚的影响力早已不是“靠排除就能削弱”的。

更值得关注的是,特朗普在访问中处处“针对中国”,但东盟国家却普遍“不接招”。安瓦尔在与特朗普会谈时明确表示“马来西亚坚持独立自主的外交政策,不会在中美之间选边站”。这说明特朗普想在东南亚打造“反华小圈子”的企图,已经遭到了现实的“打脸”。

结束马来西亚之行后,特朗普的“空军一号”径直飞往东京,这将是检验他“亚洲战略”能否奏效的关键一站。如果说吉隆坡是“外交表演场”,那么东京可能会成为“实际利益谈判桌”。

日本新首相高市早苗是日本政坛的“强硬派”,主张“加强日美同盟”,这与特朗普的“印太战略”高度契合,意味着双方可能会在同盟合作上“迈出更激进的一步”。

但日本国内对“过度依赖美国”存在争议,反对党已经批评高市早苗“牺牲日本利益讨好美国”,日本是否会“全盘接受”特朗普的要求,还是个未知数。