老辈人常说“早清明,晚十一”,这里的“十一”指的就是农历十月初一寒衣节。

2025年的寒衣节在11月20日,正好是农历十月初一。

不少人纠结祭祖该选哪天,为啥老辈强调“寒衣烧后”不能太早?这看似简单的时间讲究,藏着千年的民俗智慧和人文密码。

先得弄明白“清明烧前,寒衣烧后”的真正含义。

清明“烧前”是因为春耕在即,人们要提前祭祖“关鬼门”,再专心忙农活,而且清明后阳气上升,不利于先人“领受”祭品。

而寒衣节“烧后”的“后”,并非指节后,而是指当天的较晚时段。清代潘荣陛在《帝京岁时纪胜》里明确写着“晚夕缄书冥楮,加以五色彩帛作成冠带衣履,于门外奠而焚之”,“晚夕”二字直接点出祭祀该在傍晚进行。

2025年寒衣节恰逢立冬后两天,天气转冷明显,但即便如此,

也别赶在天没亮就去祭扫,最佳时段还是上午9点到下午3点阳气旺盛的时候,新坟则要在中午前完成仪式。

寒衣节的时间讲究不是凭空来的,得从它的历史说起。

这节日往上能追溯到周代,《诗经·豳风·七月》里“九月授衣”的记载,说的就是古人九月开始备冬衣,这也是寒衣节最初叫“授衣节”的由来。

不过唐代之前授衣日子不固定,直到唐玄宗天宝二年下旨,把九月初一定为寒衣节,才算有了官方认可的日期。

后来到了宋朝,北方人发现九月还不算冷,送寒衣太早不合时宜,就慢慢改到了十月初一,《东京梦华录》《梦梁录》这些文献都明确记着这个调整。

从九月到十月的变动,本质是古人顺应自然节律的智慧,

这也解释了为啥现在还讲究“不早烧”,

没到真正入冬时送寒衣,总觉得少了份诚意。

祭祖的核心讲究远不止时间。

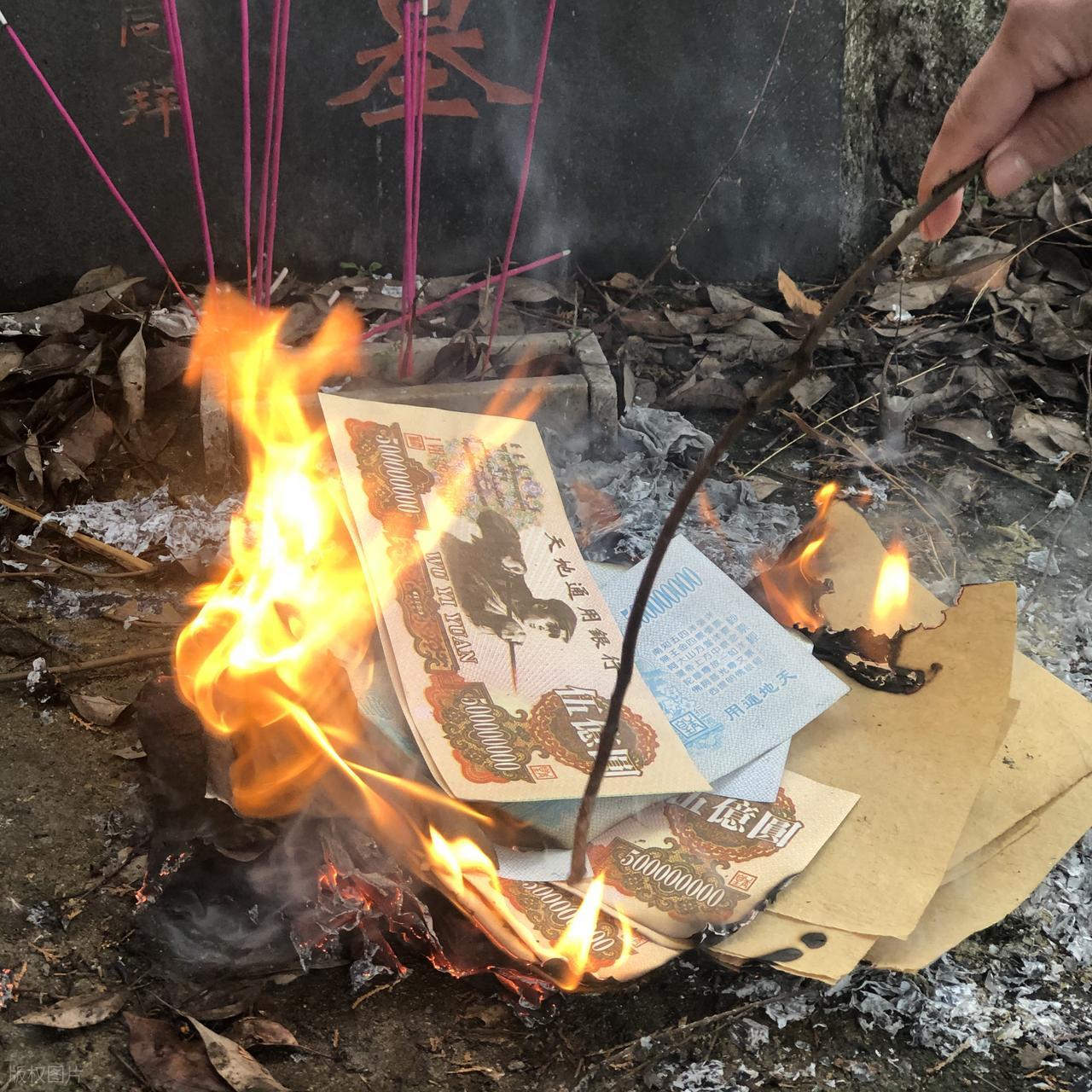

先说最重要的“送寒衣”,传统用五色纸裁剪衣履,红、黄、蓝、白、黑分别对应五行,得亲手叠好或缝制,忌讳买现成的“成衣”,老辈说这样才显真心。

祭品得备单数,水果选苹果、梨、橙子这些耐放的,点心要无糖少油的老式糕点,再摆上一杯素酒,千万别带荤腥,免得惊扰先人。

到了墓地先清理杂草、填补塌陷,这叫“修阴宅”,然后按辈分排开磕头,

焚烧寒衣和纸钱时得不停翻动,确保燃尽,边烧边念叨先人的名字和祝福,最后要等火星灭了才能走,防止引发火灾。

民间还流传着两个典故,能帮着理解这些习俗的由来。

最广为人知的是孟姜女送寒衣的故事:她千里寻夫到长城,得知丈夫已埋骨城墙,痛哭之下长城崩塌,

正是十月初一这天,她焚烧寒衣找到丈夫遗骨,后来百姓就跟着在这天送寒衣。

另一个是蔡伦弟弟蔡莫的传说,他造纸卖不出去,妻子慧娘装死说“烧纸能在阴间当钱用”,

醒来那天正好是十月初一,从此烧纸成了习俗。虽然传说有演绎成分,但都指向了“寒衣节是寄哀思、通亲情”的核心。

这节日在不同时代还有意外收获。

新中国成立前,十月初一叫“散工日”,大户人家这天给长工结账、摆宴,决定是否留用“打冬活”,成了农耕社会的“劳资结算日”。

到了21世纪,习俗也在变,纸衣变成了纸糊的家电、别墅,但更多人开始选择环保方式,

用鲜花代替烧纸,在网上纪念馆献花寄语。

去年我去河北易县调研,发现当地还保留着“烧包袱”的习俗:把寒衣和纸钱装在红纸袋里,写清先人名讳,傍晚在十字路口焚烧,既守传统又减少污染。

说到底,“寒衣烧后”的讲究,从来不是封建迷信,而是中国人“慎终追远”的表达方式。

2025年的寒衣节,不管是去墓地祭扫,还是在家中摆份祭品,核心都是那份对先人的牵挂。

比起纠结具体几点烧纸,带着虔诚心缅怀、把这份亲情传承给晚辈,才是这个老节日真正的意义。

毕竟,先人们盼的从来不是那件纸衣,而是后人过得安好。