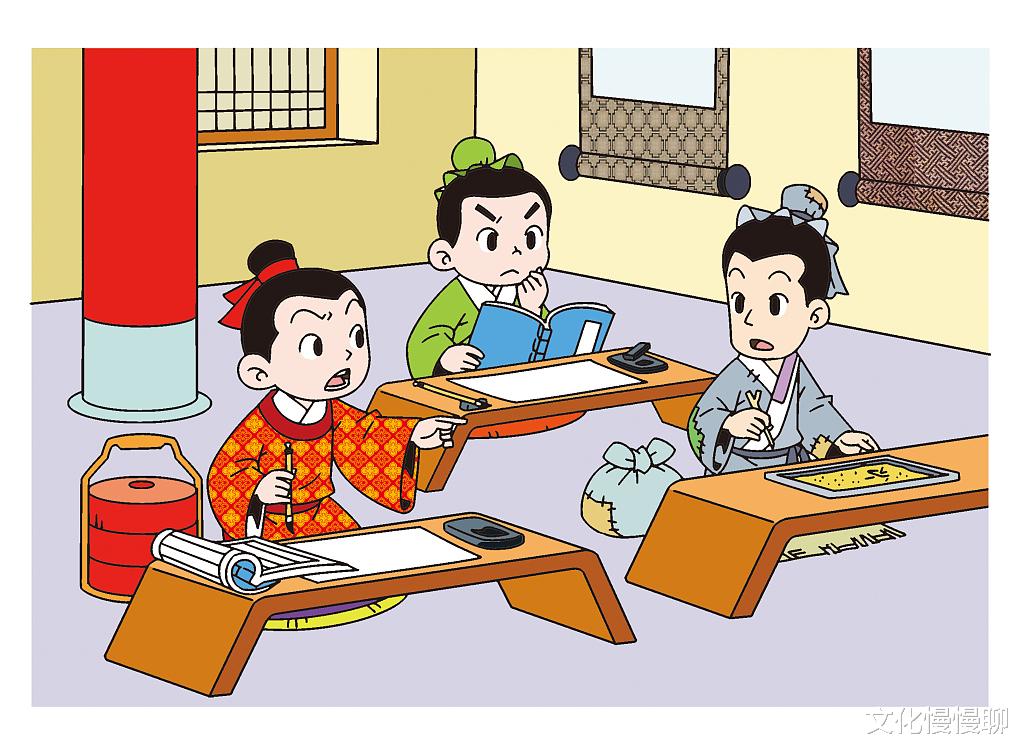

在中国的古代,国家主要负责高等教育的提供,而初等教育则多由民间自行承担,这种形式的机构通常被称为私塾。私塾不仅作为传授基础知识的场所,也是培养未来官员的重要基地。

私塾普遍设在人口较多的村落或是富有家庭中,规模和学制根据具体情况有所不同。这些私塾的主要教学目标既包括日常实用知识,也包括为将来从事公职的准备工作。教师通常被称为“先生”,他们可能是当地有文化、有德行的人,如童生、落榜的秀才、贡生或退休官员。尽管大多数教师是经济条件较差的学者,但也有少数因未能在官场上获得成功而选择教学作为职业的知名儒家学者。

私塾一般在农历十月初一开始授课,至次年九月初九结束。这段时间内,新生可以加入,老生可以选择是否继续学习,教师也可以选择是否续约,同时工资也可能会重新协商。对于外来的教师,他们的食宿通常由学生家长轮流提供,尽管也有少数教师自行解决。学生的年龄和学习基础差异很大,有的可能在私塾学习六年后就能考入县学并成为生员,而有的即使学习了十年也可能连《三字经》都无法背诵。

私塾的教育内容主要集中在基础文学与道德经典,其中包括《三字经》、《百家姓》、《千家诗》和《千字文》,这些被统称为“三、百、千、千”。学生在启蒙阶段需要掌握这些教材的背诵与书写。随后,他们将深入学习“四书”(《论语》、《孟子》、《大学》、《中庸》)和“五经”(《诗经》、《书经》、《礼记》、《易经》、《春秋》)。

学习过程中,学生需完成阅读并熟记选定的篇章,只有在此之后,教师才会进行详细讲解。在研习“五经”的同时,也会穿插教授八股文的写作技巧。这种边读书边实践写作的方式一直持续到《春秋》的学习结束,标志着私塾学业的完成。

在一些师资力量强大且学生基础扎实的私塾中,还会额外教授《古文观止》、《朱子家训》、《幼学琼林》以及《杂学》等进阶课程,以进一步提升学生的文学素养和综合知识。

传统私塾教育模式强调背诵,目标是让学生对所学内容达到熟练掌握,能够随时回忆并准确复述文本。这种教育方法包括了早晨的新课学习、中午的书写练习和下午的背诵。次日早晨,教师会检查学生的背诵,对于未能正确复述指定内容的学生,通常会实施体罚如罚跪或使用戒尺。在这种严格的学习环境中,学生几乎没有休息时间,上厕所也需要特别许可。尽管全年只有短暂的假期,教室条件也较差,但这种教学模式在传授文科基础知识方面非常有效,为学生的基础教育打下了坚实的基础。

随着近代普通教育的兴起,国家认识到全面革新教育资源的难度,因此选择了对大量存在的私塾进行改良。这一政策不仅加速了新式学校的发展,也为传统私塾向现代教育体系的转变提供了适宜的路径。

在1909年,清学部发布了一项全国性指令,旨在推动私塾的现代化改革。该政策明确表示,在改革过程中应平等对待所有私塾,强调通过改革能够提升入学率。这种改革不仅有利于扩大教育覆盖面,也有益于提高教育质量。基于这样的理念,1910年学部进一步颁布了《改良私塾章程》,其核心目标是使私塾教育逐步规范化,并支持地方教育发展。

为了确保改革的有效实施,全国范围内开始对私塾进行系统改良。这一过程主要包括三个关键步骤:首先,进行全面的私塾登记和调研,以评估改革的难度和必要性;其次,通过劝导和提供官方编制的简化课程表及管理规则,指导塾师改善教学方法;第三,建立私塾改良研究会,这不仅帮助塾师掌握最新的教育知识,还强化了他们在教育管理和教学方法上的专业培训。第四,实施对私塾教师的评估体系,旨在通过甄别过程确定其教学质量,由督学局局长审核。表现优异的教师将获得公开表彰和名誉奖励以资鼓励。最后,符合标准的私塾将被正式注册,并转型为私立初等小学,确保其毕业生享有与公立学校毕业生等同的权利和待遇。

这一系列改革措施为近代私塾的转型带来了新的活力,众多私塾升级为私立小学,教师素质也有所提升。然而,由于资源限制,改革并未完全深入,直至新中国成立,私塾在农村地区依然普遍存在。解放初期,偏远的皖南地区拥有3768所私塾,是正规小学数量的两倍多,共有45327名学生,这一数字同样超过了当地小学生的总数。

私塾在历史上扮演了重要角色,特别是在资源匮乏和基础设施不完善的地区。这种教育形式,以一位教师和一间教室为核心,不仅经济实惠,而且能够灵活适应各种社会经济条件,有效地满足了基础教育的需求。

私塾的普及得益于其独特的运作模式。由于没有严格的入学年龄和修业年限限制,它能够接纳不同年龄层的学员,极大地促进了教育的普及。此外,私塾的存在填补了国家在全面推行初等教育方面的财政和人力资源缺口,为国家的教育普及工作做出了不可磨灭的贡献。

私塾的这些特点使其成为解决教育不平等问题的有效途径。它不仅在经济落后地区发挥了关键作用,还为交通不便的地区提供了教育机会,确保了儿童接受教育的权利。因此,私塾在中国教育史上的地位和贡献应当得到充分的认可和记录。