诚:浑身是臭气,终生洗不完

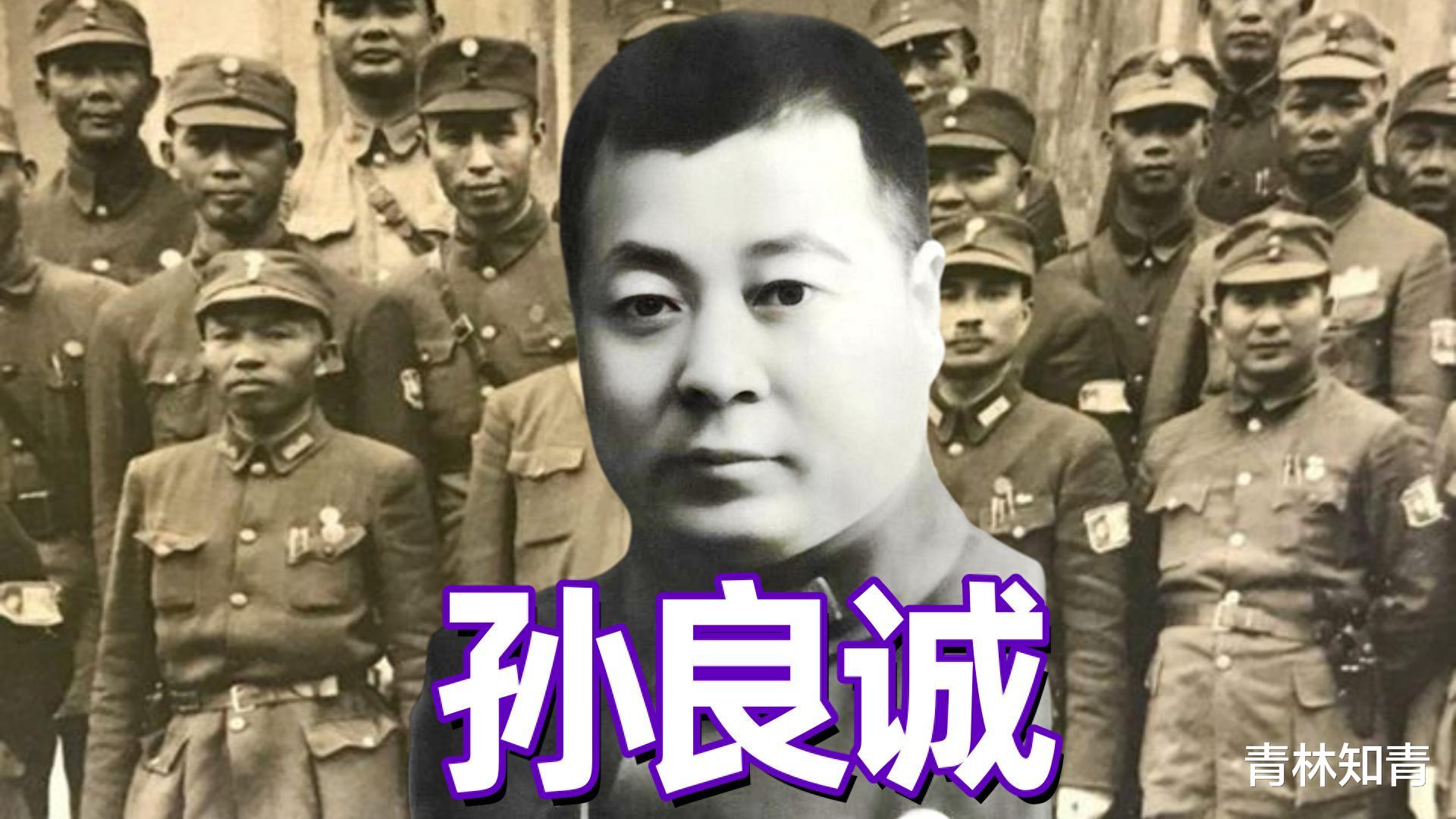

在民国历史上有这样一位将军,他先跟冯玉祥,后投蒋介石,再随汪精卫当汉奸;然后是又跟蒋介石,转投共产党,再叛共产党,后跑去南京向蒋介石请罪,却被蒋介石下了大狱,出狱后又被我军活捉,最后是死于狱中,他就是冯玉祥麾下“十三太保”之一的孙良诚。

读民国史可以发现这样一个现象,在西北军高级将领中,除张自忠、佟麟阁、赵登禹等少数几位英烈外,很多人都是朝三暮四、反复无常,出尔反尔、朝秦暮楚,如石友三,如韩复榘等等,太多太多。

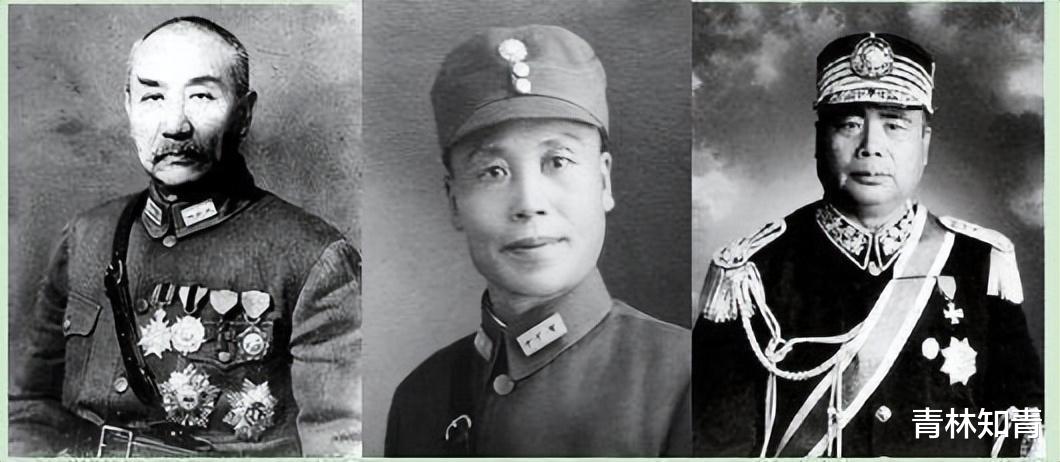

西北军将领

而且,日寇侵华时的,投靠日本人助纣为虐的伪军中,绝大部分来自西北军,致使中国成为世界上唯一伪军多于侵略军的国家。

众所周知,他们的带头大哥冯玉祥,一直是被我党誉为“爱国将军”,可是,却也被享有“倒戈将军”的名号,他八次倒戈,几乎“背刺”过所有与之合作之人,这样的做派是否对部下有影响我不得而知,不过我认为,百姓口中所谓“上梁不正下梁歪”的认知,还是有一定道理的。

带头大哥冯玉祥

孙良诚,原名孙良臣,字少云,1893年出生在天津静海的一个军人家庭,他家原是军籍,父亲曾是清军中的一个小头目,后来一直以务农为生,应该是属于贫困家庭,所以,孙良臣也想如父亲一样去当兵吃粮,至少可以不用为吃穿发愁。

1912年,时任陆建章手下营长的冯玉祥在河北景县一带招兵,孙良臣便去投军,冯玉祥见他身强体壮又聪明伶俐,就让他给自己当了名卫士,并将他的名字改为孙良诚,准备重点培养。

孙良诚作战英勇,极具谋略,在战斗中经常能出其不意的取得胜利,这也让冯玉祥很开心,在冯玉祥的提携下,他的职务也一路攀升,到了1924年,从军12年的他已晋升为第一旅旅长,是冯玉祥的左膀右臂,深得冯玉祥的信任。

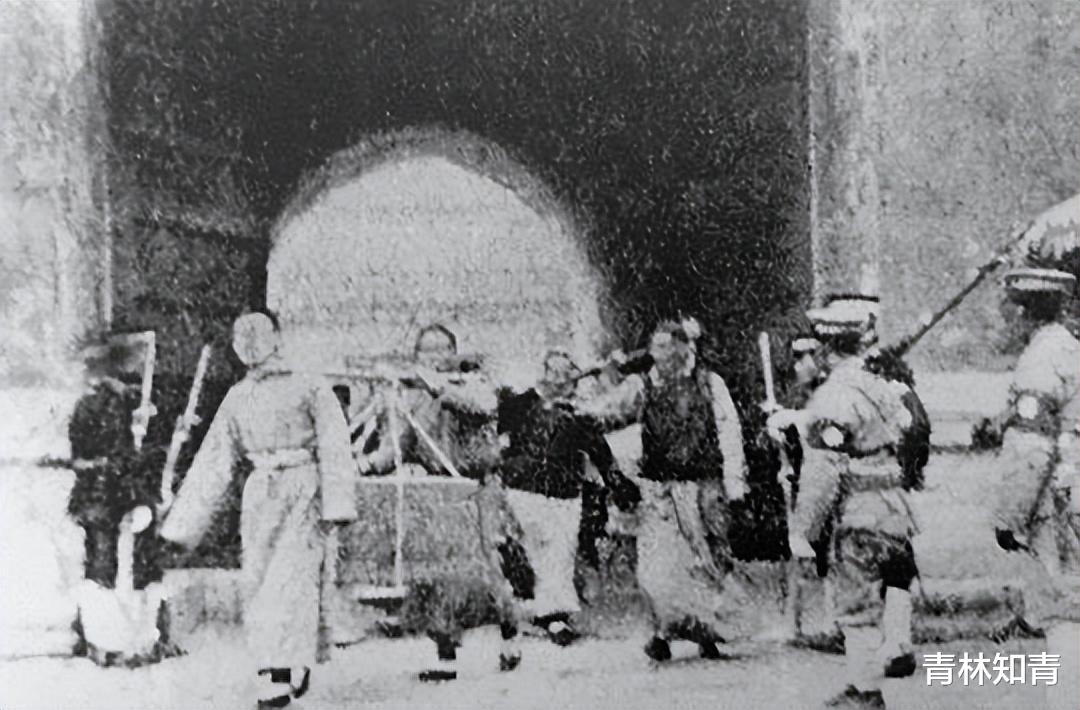

“直奉战争”爆发后,孙良诚驻守北京,他积极配合冯玉祥发动了“北京政变”,与鹿钟麟一起,将末代皇帝溥仪赶出了紫禁城,引起全国一片哗然。

溥仪离开紫禁城

冯玉祥失势后,被派去西北担任“边防督办”,当后来冯玉祥在苏联的支持下东山再起后,孙良诚升任师长并进驻兰州,算是直系军阀的分支。

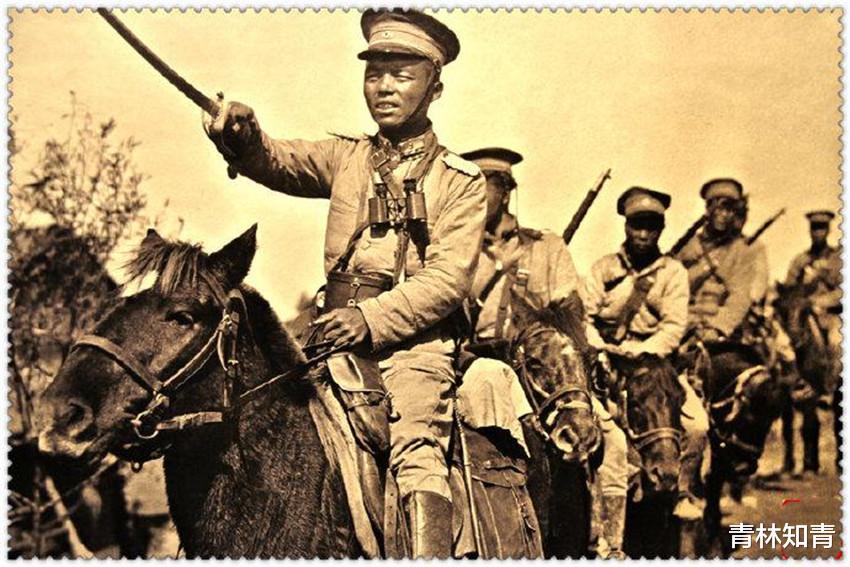

当各路军阀联合在一起进攻国民军时,他英勇奋战,并在担任“援陕军总指挥”后,率部一举击溃了刘镇华的镇嵩军,解了杨虎臣的西安之围,他也因此战功升任为军长。

1927年,孙良诚跟随冯玉祥加入了民国革命军,参加了蒋介石发动的北伐,担任第三路军总司令,率领石友三及马鸿逵等部攻入河南,一路斩关夺隘,所向披靡。

值得一提的是,此时的孙良诚接受的是武汉国民政府的改编,而并不是蒋介石把持的南京国民政府,所以,并不被后来得势的蒋介石重用。

不得不说,孙良诚打仗还是很有一套的,他连克洛阳、开封等重镇,又被任命为第2集团军第1方面军总指挥,接下来,孙良诚率部渡过黄河,肃清了豫北的奉军。

1928年2月,孙良诚任国民政府军事委员会委员,当蒋冯阎联合进行第二次北伐时,孙良诚兵锋直指山东,将山东军阀张宗昌打得溃不成军,被蒋介石任命为山东省主席,成为手握军政大权的一方土皇帝。

至于为何蒋介石要封这个他一直看不起孙良诚为地方大员,因为,他早已察觉到,他与冯玉祥的决裂是迟早之事,此举只是蒋介石预先为削弱冯玉祥的实力而提前做的准备,仅此而已。

随着张学良东北易帜,全国实现了名义上的统一,为消减各地军阀的实力,蒋介石召开了“编遣会议”,大幅度地压缩各军阀军队的数量,各路军阀群起反抗,1929年,蒋桂战争率先开打,冯玉祥也通电反蒋。

然而,随着石友三、韩复榘和马鸿逵的叛变,冯玉祥还没开打就宣告失败,但孙良诚却与韩复榘在洛阳激战,兵败后退入潼关。

1929年,冯玉祥联络阎锡山共同反蒋,孙良诚担任西北军副总司令兼前敌总指挥,率部进攻蒋介石,但是,由于阎锡山爽约,加上宋哲元坐山观虎斗,致使孙良诚孤军深入,损失惨重,他与宋哲元也关系紧张。

宋哲元

“中原大战”爆发后,孙良诚担任第二方面军总指挥,但最终由于张学良入关助蒋,西北军遭遇惨败,余部由宋哲元收拢后,投靠了张学良,而孙良诚由于同与宋哲元势同水火,只能回到家乡闲居。

当冯玉祥组建“察哈尔民众抗日同盟军”时,请孙良诚出山助一臂之力,于是,孙良诚担任了骑兵挺进军军长,但是,在蒋介石大兵围剿之时,眼见战事不利的孙良诚称病不起,直接又回了天津,这让对他抱有厚望的冯玉祥大为不满。

全面抗战爆发后,京津沦陷,孙良诚跑去了武汉,直到1939年,鹿钟麟被蒋介石任命为冀察战区司令长官兼河北省主席后,立即启用了好哥们孙良诚,让他担任了冀察战区游击总指挥,但是,他早已是风光不在,所能指挥的部队实力大不如前。

作为国民党军中的杂牌,军需自然是不可能得到及时补给,当时主持第一战区的副司令长官汤恩伯,也是很看不起孙良诚的,所以,孙良诚的生存环境极差,加上以保存实力为最高宗旨的观念,他在抗战中实在是没有什么亮点。

本着“有奶就是娘”的信念,不受任何一方待见的孙良诚,从1942年开始,与日伪勾结,被民国政府发现后,他就直接反叛,率领所部两万余人投敌,被汪精卫授予第2方面军总司令。

1942年8月,孙良诚任伪开封绥靖公署主任,11月又调去苏北,担任绥靖公署主任,驻扎在盐城和泰州一带,与我新四军对阵。

孙良诚(左二)

平心而论,孙良诚投靠汪伪,也并不是失了心地要与人民为敌,他只是要借此壮大自己的力量,他明确地告诫部下,“当汉奸是为了扩充实力、积累政治资本,只要目的已达,即相机反正。”

所以,“出工不出力”,是当时他当时的常态,他与国民政府官员经常保持来往,允许在自己的辖区内进行贸易,对很多上方严令的必办的事,他也拖着不办,暗中也与国民党各派系,甚至是我党领导下的新四军,都保持着联系。

随着日本战败已成定局的到来,他的部下都惶惶不可终日,但孙良诚却胸有成竹,他安定部下说,“在中国,只要你手上握有枪杆子,走到哪里都有人欢迎。”而此时孙良诚的部队已经扩充到五万余众。

意识到日本即将完蛋的孙良诚,加紧与国共两党沟通的进程,1945年5月,我党派特别情报人员周镐,前往孙良诚驻扎的扬州进行策反。

周镐

虽然孙良诚口头一直答应要起义,却以各种理由拖延,迟迟没有行动,当日本投降后,他感觉还是投靠蒋介石,获得的利益更大,于是,便决定投靠蒋介石,其部被改编为新编第2路军,孙良诚担任总司令。

此时的孙良诚完全换了一副模样,彻底撕下了与我党联系时的伪装,成为与我军为敌的急先锋,在苏北抢占日本人走后留下的地盘,竭尽全力地向蒋介石献媚。

对孙良诚的所作所为,蒋介石心中如明镜一般,对他是极不信任的,但为了更进一步拉拢孙良诚,他提升孙良诚为第一绥靖区副司令。这也是在被收编的伪军高级军官中,唯一能升任这样高职务的汉奸。

对于蒋介石的拉拢,孙良诚也是心知肚明,一个杂牌军,一个当过汉奸之人,如何会真正得到蒋介石的重用,所以,他也曾感叹到,“老头子指挥我孙某多年,无役不从,如此卖命,现在还把我当杂牌对待,怎不令人灰心。”

及至淮海战役开打之时,我党也加紧了对孙良诚的策反工作,但孙良诚依旧是我行我素,一面与我军虚以委蛇,依旧采取观望的态度,一面又执行蒋介石的命令,率部向徐州集结。

当他在阜宁以西被我军包围后,周镐再次去劝说其投降,当他要求我军给他的投降要定义为起义时,被我军拒绝,在走投无路的情况下,不得已的孙良诚只能率部五千余人投降。

投降后的孙良诚自称与驻扎在蚌埠的第8兵团司令官刘汝明关系极好,表示要戴罪立功,前去说服刘汝明归顺。

于是,我党便让周镐带着原来孙良诚部下的几个共产党员,一起前往蚌埠与刘汝明谈判,谁知道这刘汝明立即报告了蒋介石,将周镐等人全部逮捕,不久后便秘密杀害于南京雨花台。

至于这是孙良诚玩的花样,还是他当时真有劝说刘汝明的愿望,这个实在是不好判断,只有他自己能说得清楚了。

事后的孙良诚跑到了南京向蒋介石请罪,蒋介石实在是厌恶这墙头草般的人物,立即将他关进了大牢,但此时的蒋介石为了稳定战场上西北军的军心,也不能立即杀这孙良诚,于是,在一帮西北军将领的求情下,没几天就以生病为由保释出狱。

出狱后的孙良诚自知从此再无出路,于是,他去了上海,在一个小妾家躲了起来,在惶恐中度日如年,苟且偷生,直到上海解放后,也无人知道孙良诚身在何处,只知道他肯定不会去台湾,因为,如他这样的人,去了是没有好果子吃的。

而被他出卖的周镐的遗孀吴雪亚,只知道丈夫与孙良诚去劝降,还不知道丈夫此时早已牺牲。她一直在南京和上海等地寻找。

天网恢恢,疏而不漏,苦苦寻找的吴雪亚在上海终于发现了孙良诚,立即向政府报告,孙良诚马上被逮捕,两年后在狱中病死,时年58岁。

观孙良诚的一生,真是为人所不齿,他横跳反复,左右逢源,一切以自身利益最大化为行事原则,至于忠孝节义,统统与他无关,不仅所有的党派和军人都看不起他,连他的部下也觉得跟着他可悲,当时军中就流行着一首顺口溜:

抗战五年多,和平二年半;

什么都不落,落个当汉奸;

自觉低一头,更怕熟人见;

浑身是臭气,终生洗不完。