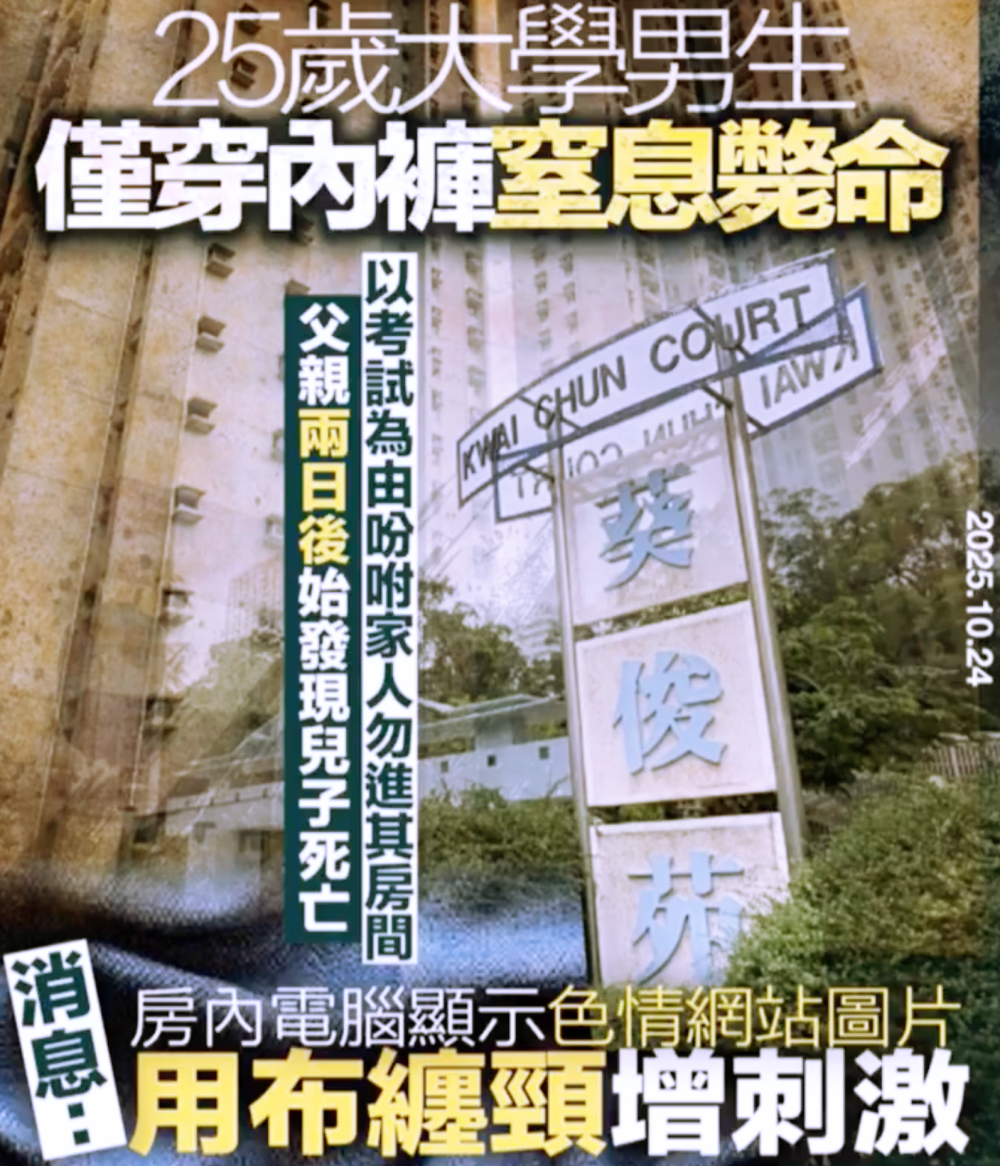

在新闻中目睹过很多人间悲剧。这次“香港男大学生观看色情内容死亡”一事,让人倍感窒息,尤其是媒体的叙事方式和网友的追问路数,简直不堪入目。从媒体报道可以看到大体情况:“近日,香港葵涌葵俊苑发生一起死亡事件。一名26岁男大学生在房间内以布条缠绕颈部并观看色情内容时窒息昏迷,因未被及时发现,最终不幸身亡。其父于10月23日晚进入房间查看时发现儿子已无反应,随即报警。”

让人窒息的是,在进一步的报道中,媒体直接点名死者姓黄,为香港一所大学二年级学生,与家人同住于葵俊苑。并且关于死前和死后情况,媒体也进行了详细描述,指出:“10月21日晚8时许,黄某曾告知妹妹自己要准备考试,嘱咐不要进房打扰。此后数日家人未再见到其露面。直至23日傍晚6时许,黄父因多日未见儿子,开门查看,惊见儿子仅穿内裤、颈部缠绕一条蓝色布条昏迷不醒,电脑屏幕上仍显示某色情网站画面,立即报警求助。”

按理说,警方与救护人员到场后未发现遗书,初步排除自杀可能,正进一步调查具体死因,媒体在这个时候不应该定性死因为“性窒息”。可无论是在媒体叙事中,还是在网友追问中,“性窒息”已经被研判了。

一定程度上,如果单论这场悲剧的新闻价值,大概就是给更多人科普正确的性知识,让更多人明白大玩“性窒息”是危险的。就此有医生科普“性窒息”是一种通过限制氧气供应来增强性快感的行为,通常通过自勒或使用其他工具来实现暂时的缺氧状态,说实话挺好的;而且指出性窒息好发于青少年,选择的场所多在室内等寂静、隐蔽的地方,也没问题。

但是有网友强调黄某家人为何在黄某两天没出屋也没察觉,追问黄某应该内裤也没穿才对(媒体报道仅穿内裤),反思要重视年轻人性教育与心理健康引导,实际上都有些“跑题了”,因为在警方还没给出最终结论之前,这些声音都有些为时尚早。

甚至就算警方给出最终结论显示,就是“性窒息”导致的悲剧,作为媒体和网友也应该收敛报道、克制好奇。因为在性认知相对压抑的社会中,如此报道这样的事情,完全是对悲剧者的再次补刀,也就是“性社死”。

之所以如此强调,并不是我们能不能关注“性窒息”的事情,而是我们该用怎样的认知和心态面对“性窒息”才是我们需要正视的事情。我们都太清楚,对于性,大多数人都保持缄默,惟独有生育力的合法夫妇才是“立法者”(事实上在我们的社会中,他们也只是可做不可谈的“立法者”)。

如此之下,性榜样,性规范,性真相,性秘密,性发言就只适合回到卧室和被窝,除此之外,自然是不被主流认可的。可问题是,一个人只要不危害社会,不影响他人,他的性行为就不应该被指责,即便不恰当的性行为引发了自杀性悲剧。

这样强调,是希望我们在面对黄某时,不要过分对他进行道德凝视,而是要回到行为本身去正常探讨。说实话,发生这样的事情,他的家庭肯定压力巨大,一方面是悲伤的冲击,一方面是道德的围观。

所以我们的媒体真要是想发挥新闻价值,还请警方赶紧调查、及时发布案情公告,最后再请靠谱的性学家和医学家出来用科学的知识以正视听。大概只有这样,“香港男大学生观看色情内容死亡”一事才能回归正常叙事。

另外人们老说要重视青少年的性教育和关注青少年的性心理健康,可实际上,直到现在很多成年人的性认知也是稀里糊涂。比如前些日子就有媒体报道“老年群体艾滋病患者数量快速增加”,再就是面对孩子的性教育,家庭和学校基本上还是遮遮掩掩,最后自然就把重任推给“岛国爱情动作片”。

因此很多时候我们看新闻,会觉得舆论的整体反应特别扭曲。说保守吧,评论区就挑开放的问,说开放吧,提出的问题总觉得梦回清朝。甚至我们会发现,假如“香港男大学生观看色情内容死亡”改为“内陆男大学生观看色情内容死亡”,很可能学生所在学校也都难过舆论关,最后没办法也得公开“写检查”强调“对学生关怀不够,下一步要举一反三,等等如此”。所以,如果撇开“性窒息和性社死”,其实“香港男大学生观看色情内容死亡”一事,更像是照出简体中文媒舆怪象的一面镜子。