说到康熙王朝,很多人想到了“九子夺嫡”。

对于皇子们的争斗,大多数人对四阿哥胤禛(雍正)和八阿哥胤禩之间的斗争比较熟悉,而对于另一个早早就“下线”的皇子却了解不多。

他是康熙帝第二子,也是嫡子,是清朝历史上唯一一位公开册立并两度废立的储君,他曾经是大清王朝第二尊贵的人,享受着仅次于皇帝的待遇。

他当了将近四十年的太子,是中国历史上在位时间最长的皇太子之一,但长期的储君身份也导致他与康熙帝及其他皇子之间的关系逐渐复杂化。

他的人生轨迹与餐桌上的饮食有着惊人的呼应。从极尽奢华的御膳到囚禁中的粗茶淡饭,这位悲剧太子的饮食变迁,映射出一场惊心动魄的政治斗争。

作为一人之下的皇太子,胤礽拥有独立的“太子膳房”,由内务府直接管理,厨师尽是满汉名厨。

他的日常饮食标准仅次于皇帝,食材之精、烹饪之细,令人叹为观止:精米、紫米、面食(如饽饽、糕点)仅是基础,逢节庆还有特供点心(如七夕的巧果、重阳的花糕);

猪、羊、鹿、鸡、鸭等满族传统肉食以烧烤、炖煮等方式轮番登场;

燕窝、鱼翅等珍稀食材也常现在他的餐桌上;

饮品则有满洲贵族传统的奶茶,同时贡茶(如龙井、普洱)及御用泉水(如玉泉山水)等随时享用;

各地进贡的时令水果(如荔枝、蜜桃、葡萄)更是四季不断,冬季还有窖藏水果或蜜饯可享。

文献记载,胤礽小时候特别喜欢吃羊肉烩面片和无刺鱼肉丸子。为满足这位小太子的口味,御膳房需将鱼肉反复过滤,确保没有任何鱼刺。

康熙年间,宫廷曾推行节约措施,连皇帝本人都将从每日25斤猪肉减至20斤,以示节俭。

然而,太子胤礽宫中的肉食供应却“未被削减”——这一特殊待遇在当时引起朝野侧目。

康熙对胤礽的宠爱由此可见一斑,甚至到了“将其置于自己之上”的程度。

随着胤礽日渐长大,饮食的奢华和精细,也就不再是荣宠。

康熙曾批评胤礽成年后仍过分亲近乳母一家,甚至允许乳母的丈夫——内务府总管凌普挪用宫廷物资,包括滥用御膳资源。这成为康熙指责太子“骄纵”的罪状之一。

1708年第一次废太子时,康熙公开指责胤礽“饮食服御,僭越逾制”,愤怒地指出太子随意取用御膳房的珍稀食材,甚至截留本应进贡给皇帝的贡品。这种“饮食僭越”被康熙视为对皇权的直接挑战。

法国传教士白晋在《康熙帝传》中记录了一个意味深长的故事:胤礽随康熙南巡时,因地方官进献的鱼不够鲜美而大发雷霆。康熙得知后训诫他“不知百姓饥苦”。

这件小事体现了父子二人价值观的冲突——胤礽对饮食的苛求与康熙崇尚节俭的治国理念形成鲜明对比。

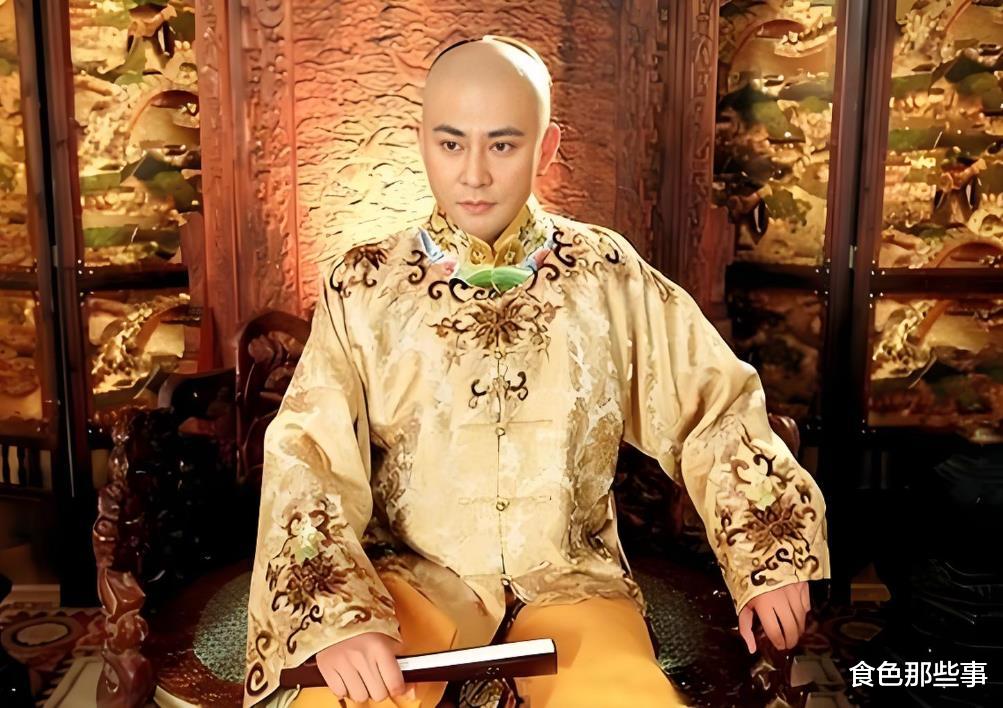

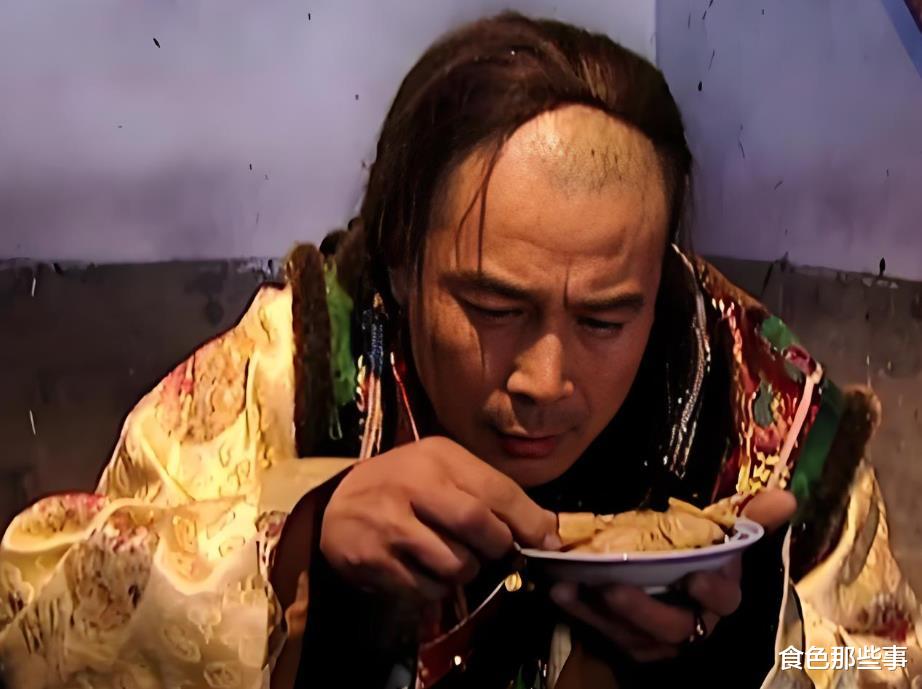

在影视作品中,对于太子胤礽的饮食也有一些描述。

电视剧《雍正王朝》中,有一段颇具隐喻的情节:当胤礽批评胤禛赈灾手段“奸诈”时,康熙却转移话题说:“天津桂顺斋的沙琪玛,用的是真狗奶子加蜂蜜,和御膳房做得不一样。”

这句看似无关的评论,被解读为康熙借民间美食暗示太子应开阔视野、接受更有效的做法,表面上说的是“御膳房做法不如民间做法更好”,实质上是用胤禛敲打胤礽。

胤礽第二次被废(1712年)后,他的饮食待遇一落千丈。

据清宫档案记载,他被囚禁于咸安宫时,饮食标准按宗室低级成员供给,与昔日东宫的“金盘玉脍”形成鲜明对比。这种从奢入俭的转变,象征着其政治生命的终结。

更令人深思的是,康熙晚年回忆胤礽时,特别提到太子的饮食习惯异常:“白天睡觉,半夜进食”、“饮酒不醉,进食不饱”,甚至“见鬼符则心神不定”。这些描述虽带有迷信色彩,但也暗示胤礽可能存在精神或生理上的问题。

清代宫廷饮食是身份与权力的体现,胤礽对珍馐的追求,实则是其试图维持储君威仪的表现;而康熙对此的批判,本质是对太子结党营私、挑战皇权的警惕。

同时,胤礽的饮食兼具满族骑射民族的肉乳传统与汉族宫廷的精细烹饪,反映了清初皇室的文化融合策略。但值得注意的是,太子在饮食上表现出的“过度汉化”(如偏爱江南菜肴)也曾被保守满洲贵族非议。

从东宫的珍馐美馔到囚禁时的粗茶淡饭,胤礽餐桌上的变化,暗合了这位悲剧太子的荣辱浮沉。正如康熙所言:“欲分朕威柄,以恣其行也”,太子的饮食僭越,最终成为其跌落储位的因素之一。

以上就是今天的内容~

对此,你有什么看法呢?