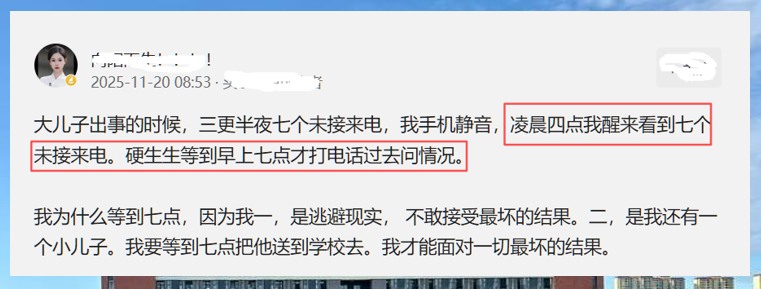

一位2个孩子的妈妈的自述,在网上火了。

凌晨四点醒来,发现手机屏幕上闪烁着七个未接来电。这是一个母亲此生最漫长的三个小时——她看到了,却没有立即回电,而是整整等了3个小时。这不是影视剧的桥段,而是真实发生在某个出租房里的抉择。

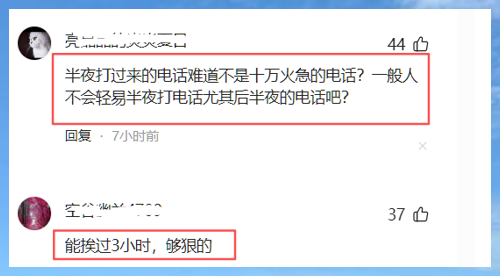

当她将这段经历分享到网络,期待些许理解时,等来的却是潮水般的指责:“冷漠的母亲”“不负责任”“孩子不是你亲生的吗”。那些尖锐的评论像刀子一样,几乎要将她剖开。

可谁又知道,在等待天亮的每一分每一秒里,她的手心全是冷汗,内心不停地祈祷。她不仅要面对大儿子可能出事的恐惧,还要强装镇定地为小儿子准备早餐,编造“老师要求早到”的善意谎言。直到把小儿子的书包整理好,亲自送进校门,她才敢回到空无一人的出租房,让压抑已久的情绪随着泪水奔涌而出。

这篇短文让我想起心理学上的“超我困境”——当道德要求与现实能力产生巨大落差时,人往往会陷入自我保护式的回避。这位妈妈的行为,恰恰展现了在极端压力下,一个普通人的真实反应:既想知晓真相,又害怕面对最坏的结果;既要承担母亲的责任,又被内心的恐惧攫住。

现实生活中,太多母亲都在经历这样的撕扯:左手是工作,右手是家庭;前面是孩子的未来,后面是生活的压力。她们不敢病,不敢倒,甚至不敢表现出一丝脆弱。

有位网友的评论显得尤为珍贵:“其实你远在浙江,就算接到电话,对找儿子的过程也不会产生影响。”这话虽理性,却点出了一个关键——在真正的危机面前,物理距离让她的即时反应失去了实际意义。而她选择先安顿好小儿子,既是一种现实考量,也是对两个孩子的同等负责。

如今的社会对“完美母亲”有着近乎苛刻的想象。她应该二十四小时待命,应该永远情绪稳定,应该在危机来临时第一个冲锋陷阵。可我们忘了,孩子的妈妈首先是人,然后才是母亲。她们会害怕,会犹豫,会在深夜里把手机调成静音,只为换取几个小时的完整睡眠。

那些轻易给出“冷漠”“冷酷”评价的人,或许从未经历过在出租房里独自带孩子的艰辛。当你评判一个人时,要记得不是每个人都拥有你那样的优越条件。这句话在这里显得尤为贴切。

让我们换个角度思考:如果这个故事的主角是一位父亲,舆论会不会宽容许多?社会对母亲的期待,往往带着不自觉的双重标准。一个父亲的偶尔缺席可能被谅解,而一个母亲稍有不周便会受到道德审判。

这位母亲在文章最后补充了一个关键细节:她没有不接儿子的电话,是没有接老师和他爸爸的电话,儿子爸爸告诉他,大儿子没事。这个被多数人忽略的信息,恰恰改变了整个事件的性质。当我们急于站上道德高地时,往往连基本事实都来不及核实。

这个看似个例的故事,实则映照出整个母亲群体的生存现状。她们在理想母亲与现实困境间挣扎,在社会期待与个人能力间徘徊。每一个看似“不合常理”的行为背后,都可能有着不为人知的艰难。

如果我们能用更多理解代替指责,用更多支持代替批判,或许就能为这些在深夜里独自挣扎的母亲,点亮一盏温暖的灯。

(图源网络,侵联删)