在科技博弈的棋局里,一台价值高达两亿美元的机器,竟然能够撬动整个全球的半导体格局。当荷兰政府下令,ASML回购中国大陆市场700台光刻机时,这个看似普通的商业决策,正在引发一连串的反应。

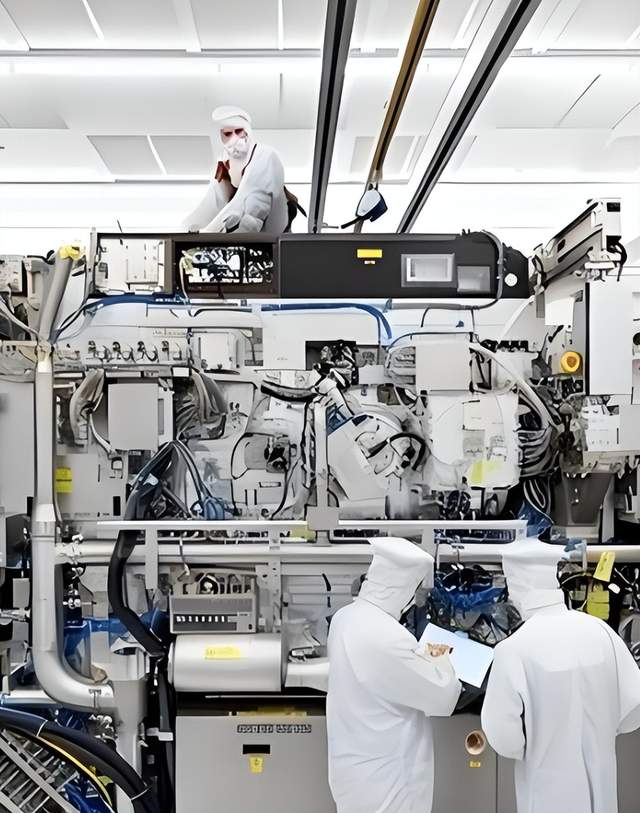

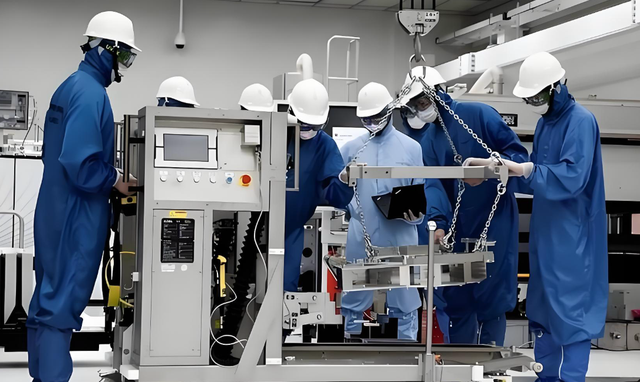

鲜为人知的是,每台光刻机需要超过十万个精密零件来进行组装,而中国的稀土材料在其中关键部件的生产里占据了97%的份额。更让人意想不到的是,ASML当初刚进入中国市场之时,曾以低于成本的价格出售设备,这一战略部署如今却埋下了双方受损的隐患。

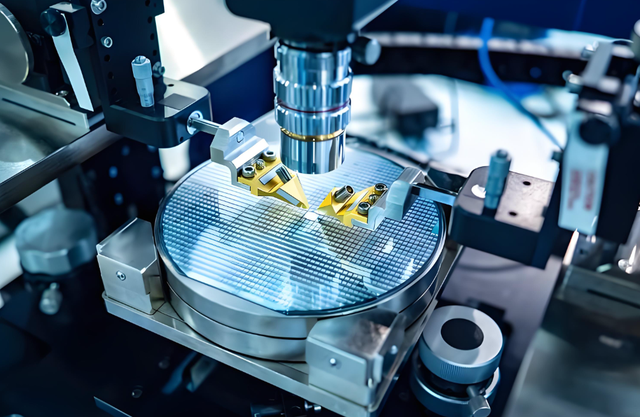

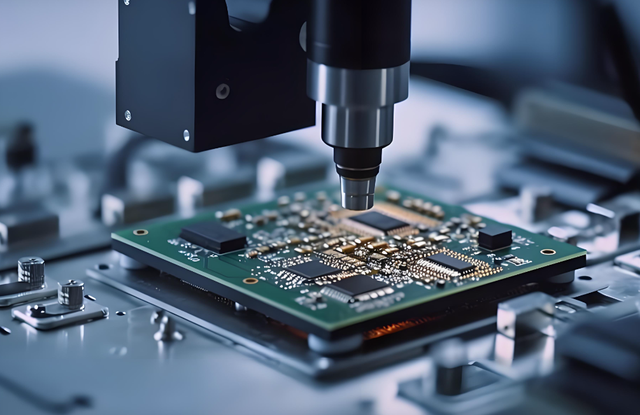

当全球芯片战争进入白热化之时,这场围绕光刻机展开的较量,早已超出了商业的范畴,成为了地缘政治中极为关键的战场。光刻机作为芯片制造的核心设备,其重要性不亚于现代工业的皇冠明珠。

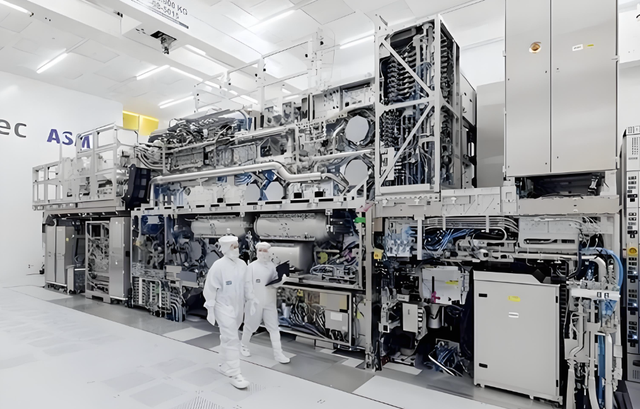

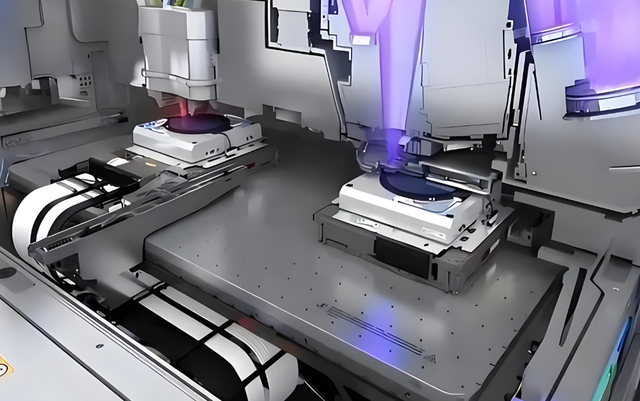

全球高端光刻技术长期被ASML垄断,该公司掌握着100%的EUV极紫外光刻机和85%的中高端DUV深紫外光刻机市场。

自上世纪八十年代末,ASML便前瞻性地布局中国市场,累计交付设备超过700台。这些精密机械支撑着长江存储的闪存芯片与中芯国际的成熟制程芯片生产,从而形成了深度绑定的产业共生关系。

正如半导体行业专家李明博所言,这种供需关系就如同精密钟表之中的齿轮一般,任何一个环节倘若停摆,都将会导致整个系统无法正常运转。

美国在2019年率先点燃了管制的导火索,禁止EUV光刻机向中国出口,并将华为列入实体清单。这一举措直接针对中国7纳米及以下先进制程的研发能力,意图锁死中国芯片产业的升级路径。

当时业内观察家指出,这种单边管制将引发不可预测的连锁反应。到2023年荷兰政府在美国的压力之下跟进并加码,将部分中高端的DUV设备,纳入到出口许可的管理范围之中。

次年更是撤销了部分对华出口的临时许可,这一举措致使ASML不得不被迫暂停发货。

这种层层加码的管制策略,暴露出西方国家在科技竞争中的焦虑心态。

最新的管制风暴在2025年达到了高潮。荷兰不仅扩大了光刻机型号的管制范围,更将目光对准了设备维护与零部件的供应。

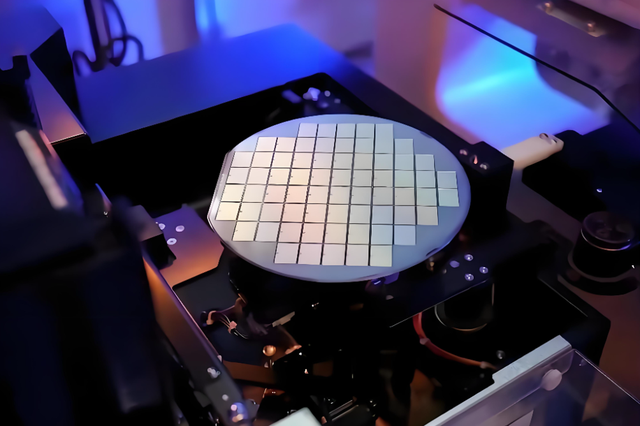

这种釜底抽薪般的策略,使得中国大陆现有的700台光刻机面临着成为废铁的风险。作为反制中国启动对镓、锗等稀有金属的出口审查,这些材料正是光刻机透镜系统与激光源的核心原料。

清华大学材料学院的教授王建国点明,全球大概80%的镓原料是由中国产出的,此般反制举措极为精准地击中了光刻机制造过程中的薄弱之处。

这场博弈已演变为谁掌握供应链关键节点,谁就拥有话语权的较量。中国大陆芯片产业首当其冲受到冲击,据国际半导体协会预测设备维护一旦中断,很可能使中国芯片产能下降10%至20%。

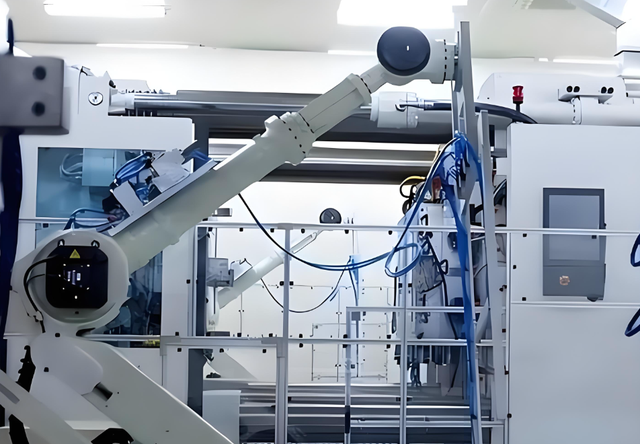

更严峻的是,上海微电子研制的九十纳米光刻机与ASML设备存在代际差距,短期内难以实现有效替代。

尽管中国企业尝试着通过逆向工程这种方式来突破技术壁垒,但是光刻机那十万余个精密零件所具有的复杂程度,远远超出了之前的预期。

正如产业分析师张涛所说,这如同要在短时间内复制整个瑞士钟表产业体系,其难度可想而知。

ASML同样陷入两难困境,这个光刻巨头在中国市场的销售额,从25.9%骤然降至20%,股价曾在单日暴跌15%。

更棘手的是,回购七百余台设备的成本高达上百亿美元,并且韩国与台湾市场根本无法填补中国市场所留下的空白。

雪上加霜的是,中国所控制的稀土材料,在ASML的供应链中占据着30%的份额,任何一丝风吹草动,都有可能引发生产方面的危机。

ASML首席执行官温宁克私下曾表示,公司正陷入地缘政治的漩涡,这种局面没有赢家。全球半导体产业链,正在承受这场博弈所带来的冲击波。

欧盟紧跟其后于美国之后进一步加大了针对中国的技术审查力度;日本对涂胶显影设备的出口予以了限制;韩国虽试图扩充其市场份额,不过却被技术瓶颈所束缚。整个行业每年五千亿美元的市场规模面临重构风险。

哈佛大学商学院教授克莱顿称,这种逆全球化趋势将会导致创新速度放缓约30%,最终会损害全行业的利益。

更深远的影响在于,各国开始构建平行供应链,这种分裂将会大幅地推高芯片成本,与此同时也会阻碍数字经济的发展。在被动应对这一方面,ASML尝试着通过转移市场以及囤积关键材料的方式来缓解压力,但是效果并不是很理想。

与之形成鲜明对比的是中国的主动破局,国家集成电路产业投资基金,新增了300亿美元的投入,重点去支持光刻机等这类关键设备的研发。

上海微电子宣布在2026年之前,推出28纳米光刻机。虽仍存有差距不过已展现出突破的决心。这种双向的博弈,大力地印证了创新理论当中的压力转化规律。外界的封锁不但没有给发展带来阻碍,反而简洁明快地加速了自主创新的步伐。

这场光刻机博弈的终局,尚未可知但是可以肯定的是,在全球化与民族主义的角力当中,没有任何参与者能够独善其身。

当ASML面临着百亿规模的设备回购,这个时候又遭遇着供应链断裂的状况,而中国芯片产业在被封锁的环境下正艰难地向前行进,这场较量很早之前就已经超出了商业竞争所涵盖的范畴。

它既是对全球科技治理体系的一次考验,也是对各国创新韧性的一番检测。在科技自立与全球合作之间寻找平衡点,或许才是破解当前困局的唯一路径。

读者们在您看来,科技领域的自主创新以及国际合作,究竟应该如何平衡呢?欢迎分享您的见解。

数据来源,

1.ASML2022-2024年度财报

2.中国海关总署稀土出口数据(2025年1月)

3.彭博社《全球半导体供应链风险评估报告》(2025年3月)

4.WTO前总干事帕斯卡尔·拉米公开演讲(2024年11月)

5.国家集成电路产业投资基金公告(2025年4月)

声明:文章内容90%是作者原创的,少量数据、素材借助AI辅助,但是所有内容都是作者严格审核跟复核的。文章里的图片、视频素材都来源自真实素材或AI原创。文章内容旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导,望读者知悉。