这是一场无声的战争,交战双方是血脉相连的至亲。

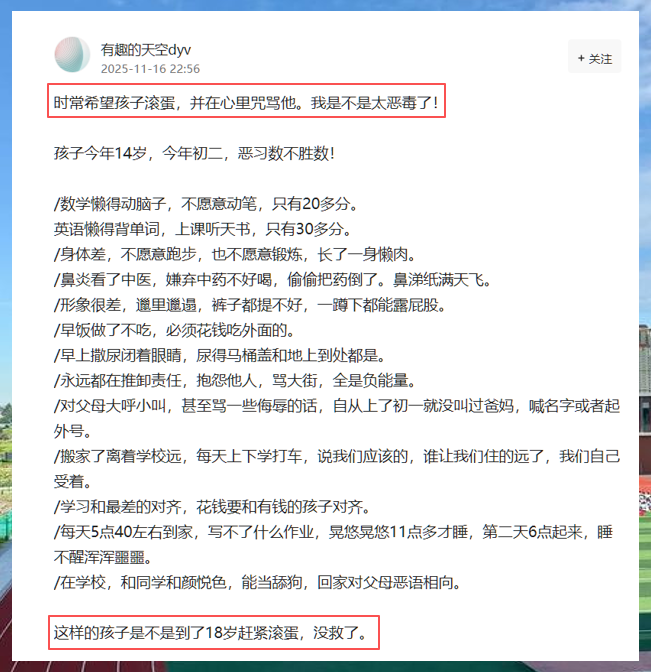

一位母亲写下14岁儿子的日常:数学20多分,因为懒得动笔;英语30多分,因为懒得背单词;鼻炎中药被偷偷倒掉,鼻涕纸扔得满天飞;裤子永远提不好,一蹲下就露了;对父母直呼其名甚至辱骂,在外却能和颜悦色当个“舔狗”。

他的母亲,在短短文字内,写下了最决绝的诅咒:“这样的孩子是不是到了18岁赶紧滚蛋,没救了。”随后,她又迅速陷入道德的自责:“我是不是太恶毒了?”

这声呐喊,迅速在网上得到回响。它触动了时代脉搏上最敏感的那根神经——为什么我们父母倾尽所有,却培养出一个“仇人”?为什么当年的心血,换来的却是彻骨的寒意?

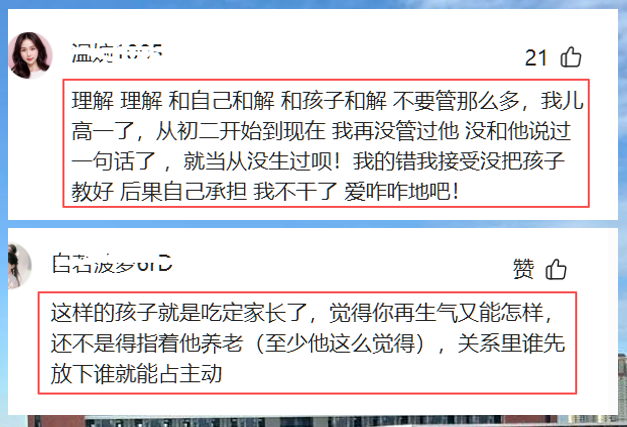

评论区里,一位母亲写道:“从初二开始到现在,我再没管过他,没和他说过一句话了,就当从没生过呗!”这是一种彻底的心死,是激烈冲突后的绝对零度。另一位家长则提供了更冷酷的视角:“这样的孩子就是吃定家长了,觉得你再生气又能怎样,还不是得指着他养老?”这已不仅仅是教育方法的探讨,而是演化成了一场关于人性、关于付出与回报的绝望计算。

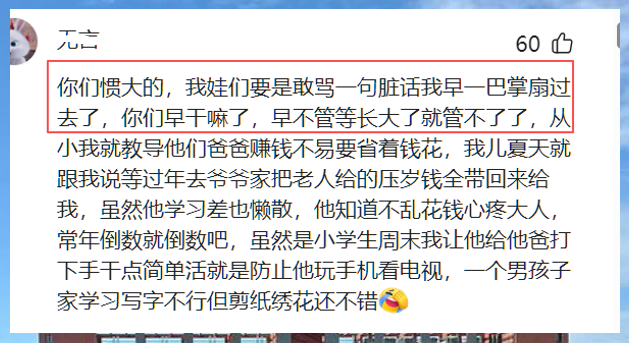

在这场教育反思中,指责的矛头首先指向了父母。“你们惯大的,我娃们要是敢骂一句脏话,我早一巴掌扇过去了,你们早干嘛了?”这样的评论,带着传统智慧的自信,仿佛一切问题的根源都能在“溺爱”二字中找到答案。

然而,在另一个角落,一位母亲委屈地辩白:“同一个妈妈另一个孩子给她完全不同,平时我都是一视同仁没有丝毫私心,有的孩子她就是天生的性格!”这声委屈,道出了许多多子女家庭中父母最深的困惑:为何同一片土壤,却结出了截然不同的果实?

一位教师的评论撕开了问题的另一层面纱:“现在的社会环境造成的,在家你管不了,在学校有人替你管,但你不让管!”这道出了老师们的集体困境。当教育的惩戒权被无限质疑,老师的每一次管教都可能面临家长告状的威胁,学校这个本该与家庭并肩作战的阵地,也逐渐失守。

孩子敏锐地洞察到这其中的权力真空,他们在家里的肆无忌惮,某种程度上,正是对这种失衡的利用。

那么,谁该为这场悲剧负责?是那个在家中作威作福的孩子吗?从表面上看,是的。但他的行为模式,何尝不是一面镜子?照见的,是整个家庭系统长期运作的结果。

他对内攻击、对外讨好,这种分裂的人格背后,是否隐藏着在家中无法获得价值感和安全感的绝望?他所有的“懒”——懒得学习、懒得锻炼、懒得注意形象——是否是一种无声的抗议,一种对家长强加于自己的期望的消极抵抗?他甚至可能自己都无法理解自己这些行为背后的深层动机,他只是被一种莫名的愤怒和无力感驱使着,不断地在亲密关系中进行着破坏性测试。

这种测试的终极目的,或许只是想问一句:“如果我最糟糕的样子你们都无法接受,那所谓的爱,是不是都是有条件的?”

可悲的是,在这场测试中,家长往往接不住孩子的招。他们被表面的叛逆激怒,陷入了与问题的搏斗,却忘记了去倾听问题背后的声音。于是,战争升级,怨恨加深,直到一方在心碎中说出“滚蛋”,另一方在冷漠中筑起心墙。

此刻,与其追问“谁对谁错”,或许我们更应该思考:如何打破这该死的循环?

那个希望孩子滚蛋的母亲,内心真正渴望的,或许不是孩子的离开,而是那个曾经可爱的孩子的回归。

那个用辱骂来攻击父母的孩子,内心真正渴望的,或许也不是决裂,而是被真正理解和接纳。

教育的本质,从来不是一场你死我活的战争,而是一场关于成长的修行。在这场修行里,没有完美的父母,也没有完美的孩子,只有不断在试错中学习成长的凡人。

也许,当我们能真正看清那面镜子映照出的,不仅仅是一个“问题孩子”,更是一个需要帮助的、在成长迷宫中迷失了方向的灵魂时,转机才会真正出现。

因为,当你说出“我希望你滚蛋”时,你的痛苦并不比他少。而他之所以能让你如此痛苦,恰恰因为,你还爱着他。

(图源网络,侵联删)