1990年代,苏联的突然解体以及东欧剧变,让“脆断”这个词语迅速为大众所熟知。人们想不通的是,类似苏联这种看似稳固的政权为何会在短期内突然崩溃或骤然瓦解?

实际上,历史上,一个政权的脆断,往往并非因外部力量彻底摧毁,而是在内部压力与外部因素的共同作用下,维护政权稳定的合法性、社会共识等深层逻辑所带来的 “韧性” 突然丧失,导致政权在短时间内分崩离析。

那么,历史上的政权脆断有那些模式呢?它们又有那些共同的特征呢?

基于政权脆断核心矛盾的主导来源,如内部崩溃、外部冲击、精英背叛等,历史上的政权脆断大概至少有六种典型模式。这其中,财政崩溃是政权脆断中常见的模式。

财政崩溃型脆断,吸血者太多,没钱了

实际上,大部分脆断的政权都或多或少地存在财政崩溃的现象。而财政崩溃,浮出表面的问题,就是没钱了。

为什么会没钱了?最常见的直接原因是用兵。而用兵无非对付百姓抗争,或者异族的抗争或入侵。至于百姓和异族为何抗争或入侵,自然来自帝国的种种盘剥或压迫。

那么,是不是帝国不压迫或剥削就可以了?答案仍然是否定的。因为,专制政权建立的逻辑就是武力主导下的分食机制。政权的建立者可以通过武力占有天下,但不可能在和平时代持续用武力统治天下。这对统治者本身也是一个巨大的威胁,因为他手下的武力拥有者说不定某一天就要对他动武。因此,和平时期扩大统治基础,让更多人来拱卫他的统治成为必然选择。

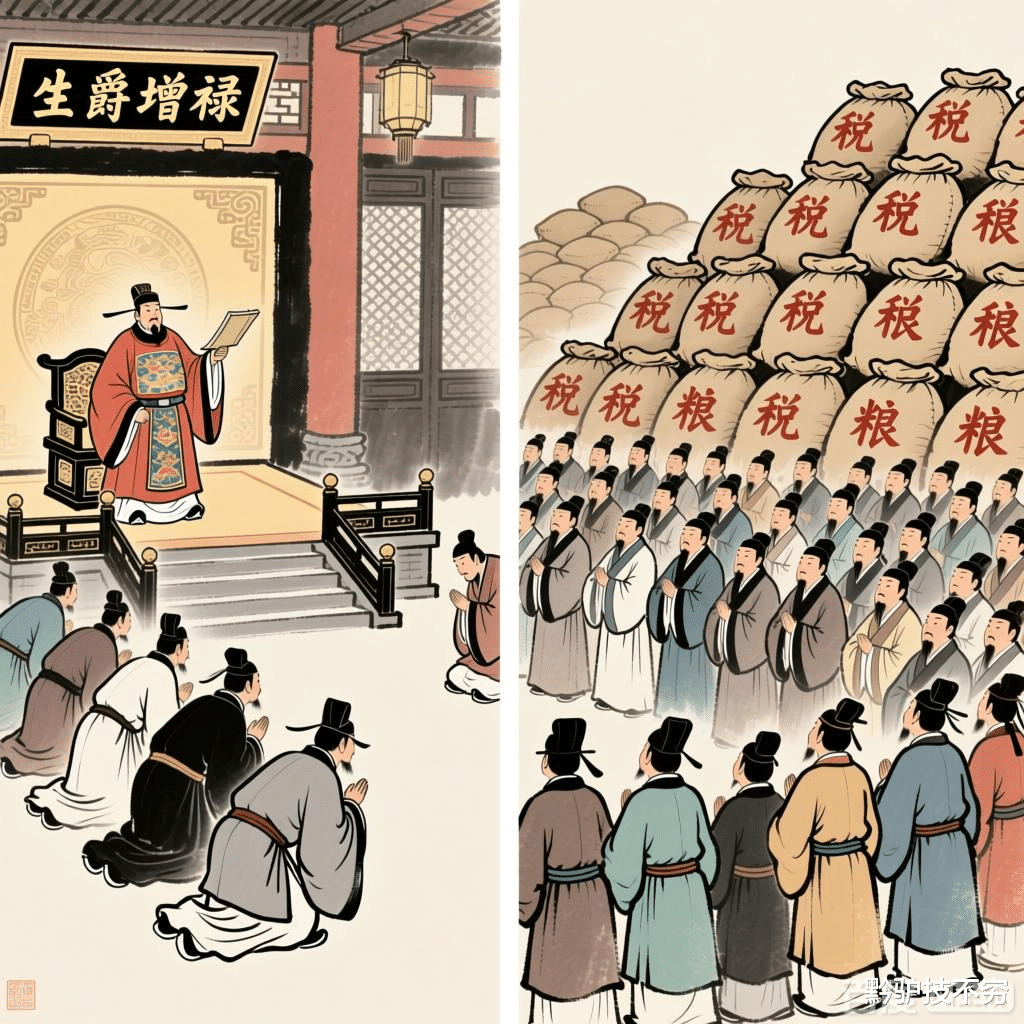

这种政权政权实际上从一开始是一种赎买性的政权。它建立分利机制,或者也可以说是分赃机制。将财富与资源从底层剥削聚集,然后在“自己人”内部进行分配,形成食利阶层或既得利益集团。最典型的案例,莫过于,帝国对冗员的豢养,加大吃财政饭的人员数量,换取他们对统治合法性的认可。同时,帝国也会对贪污腐败进行一定程度的纵容,换取他们对统治权的认可。

但这些人围绕在政权周边,并不是为了真心拱卫政权,而是通过依附政权不断吸血,并最终将政权所能聚集的财富“吃干抹净”。同时,随着时间流逝,他们也学会了在内部进行利益的分享交换,形成稳定的实际上相对独立于顶层既得利益者的既得利益集团。而此时,底下阶层试图向上跃迁,几乎已经不再可能。阶层流动性的枯竭,必然引起政权合法性危机。各种各样的反抗于抗争,随之而来。

抗争不仅会削弱财政征收基础,也会让政权不得不动用大量的财政资源来应对这种来自底层的持续抗争。

如此情形下,帝国财政体系崩溃是必然结果。当公务人员工资、军队军饷无法支付,大规模的社会动荡、军队哗变或官僚系统瘫痪,最终会让政权失去控制力,随时脆断。

大明政权的脆断与财政崩溃

明朝的灭亡与财政崩溃密切相关。

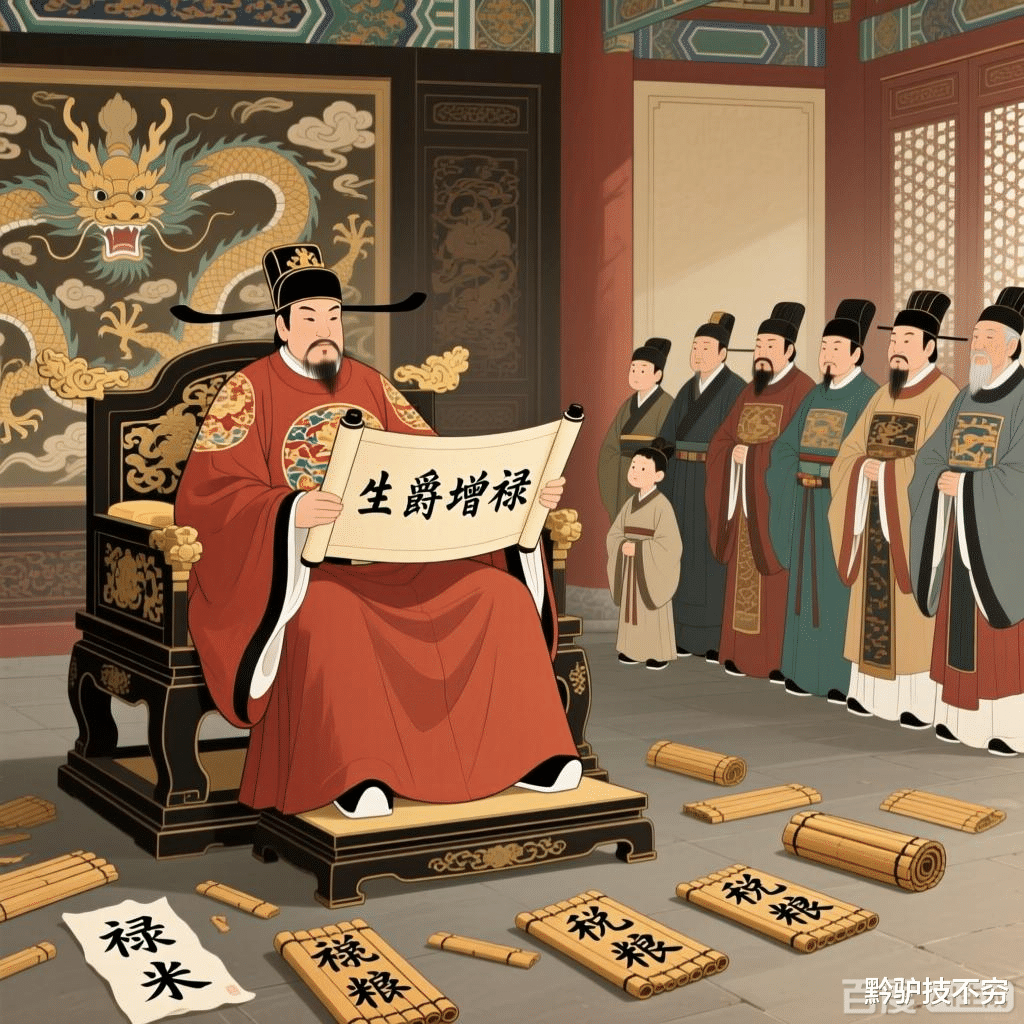

“生爵增禄”制与税基破坏

明朝建立之初,朱元璋推行的是“轻徭薄赋”,主要依赖农业税维系政权财政,这一点与历史上的大多专制政权几无不同。但,令人遗憾的是,朱元璋还是犯下了一个几乎致命的失误,为子孙设计了铁饭碗——“生爵增禄”制。(见本人公众号)

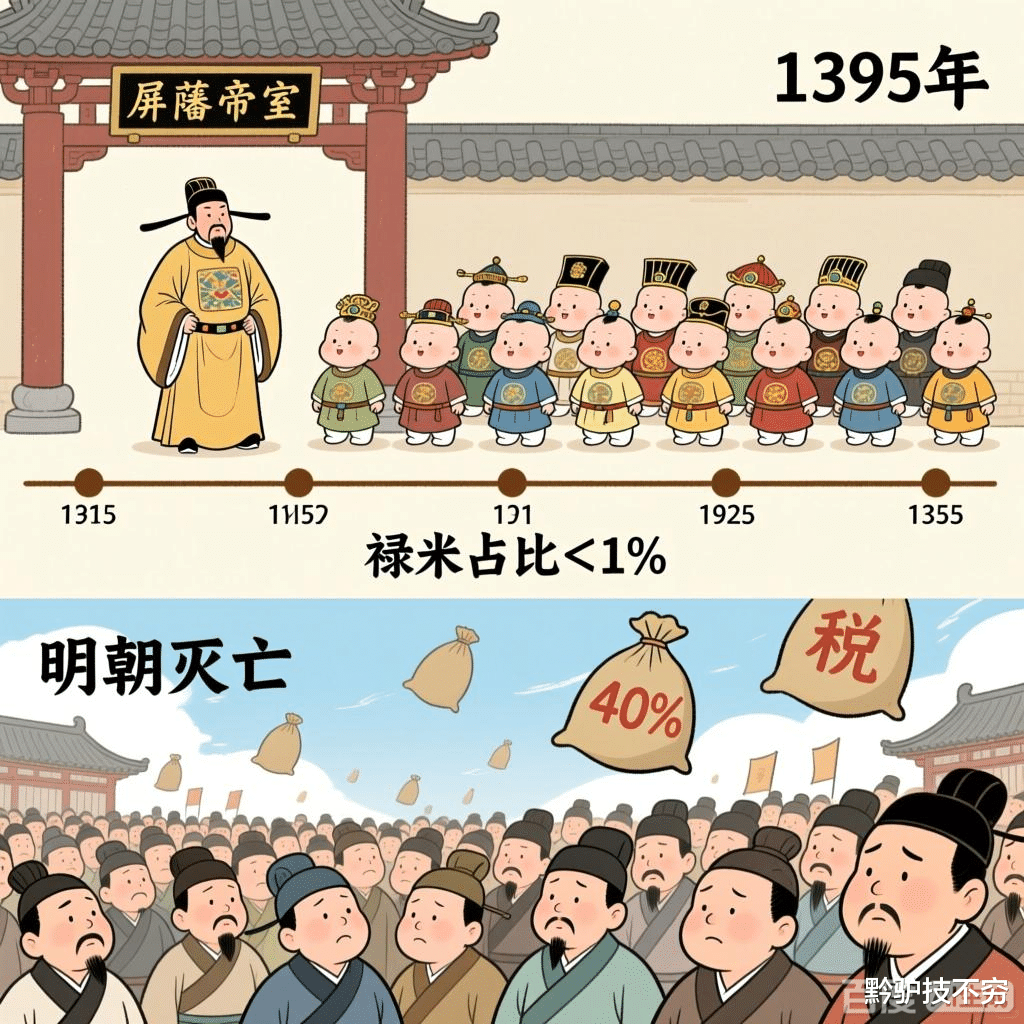

“生爵增禄”制于1395年颁布,其目的是为了“屏藩帝室”,确保朱家王朝千秋万代。其核心措施是,宗室成员从出生起即按血缘远近授予爵位,俸禄终身不减,且子孙世代承袭。朱元璋颁布这制度时,明朝的宗室成员不过数十人,他们的禄米支出占全国税粮不到百分之一。然而,朱家实在是太能生了,宗室成员数量在明朝将灭亡时达到了百万人,宗室的禄米支出占全国税粮已经高达百分之四十。这显然成为了明朝财政的沉重负担。

更让人忧心的是,15世纪前后,明朝的税收制度逐渐崩坏。大量兼并土地的皇室、勋贵、官僚,通过“投献”“诡寄”等方式逃避赋税,导致整个大明王朝税基萎缩。万历年间,为改善税收,张居正推行“一条鞭法”改革,短期内增加了明朝的财政收入,但并未解决根本问题。

“加税—民变—镇压—再加税”的恶行循环

与此同时,大明末期迎来了财政崩溃的最终催化剂。后金崛起、农民起义、西南之乱,这一切迫使王朝不断加税,形成“三饷”。其中,1618年起开征的辽饷,从起初的每年520万两,增至900万两;1637年为镇压农民军而开征的剿饷,每年约280万两;1639年为训练新军防御清军,加征的“练饷”,每年730万两。“三饷”合计每年新增赋税超过2000万两,而明末正常财政收入仅约2000–3000万两。

这一切意味着什么?意味着底层民众的赋税负担翻倍甚至更多,且主要压在本已困苦的农民身上。而由此造成的结果就是“三饷并征,民不堪命,所在盗起” 。

但是,这种竭泽而渔的财政政策,提高了大明的军力吗?实际上并没有,三饷中的军费很多都爬附在政权上的官员们贪腐、克扣,不仅未能有效提升军力,反而激化了社会矛盾。

如果说,“三饷”是开源措施,那么裁员就成为了必要的“节流”措施。1629年,崇祯为了每年节省68万两白银,采纳兵科给事中刘懋建议,大规模裁撤驿站。此举使得原为驿站马夫的李自成,失去生计,随后加入起义军。

而明末财政并未因崇祯的以一系列“骚操作”向好,反而陷入“加税—民变—镇压—再加税”的恶性循环。九边军镇年耗银数百万两,但军饷常被拖欠,士兵哗变频发。1631年就发生了震惊朝野的吴桥兵变。与此同时,地方官吏横征暴敛,实际征收远超定额,而中央所得有限。据估算,三饷中真正用于军费的不足三成。

但,我们看到,这一切并没有影响皇室与官僚的挥霍。皇室、宗藩、宦官仍耗费巨资,投入自我享受。如福王就藩时,朝廷一次性拨银30万两、庄田2万顷。

至崇祯末年,国库空虚,连京营士兵数月无饷,守城士兵甚至“饥不能战”。1644年李自成兵临北京时,崇祯帝欲募兵守城,竟筹不到十万两银子,只能向大臣“劝捐”,却无人响应。

4月25日,李自成攻入北京,崇祯帝自缢煤山,明朝灭亡。而讽刺的是,据说大顺政权进入北京后,发现国库仅存银数千两。

司马光曾言:“天下之财,止有此数,不在民则在官。”明朝的财政崩溃,既来自对百万宗室的滋养,也来自官僚体系的吸血盘剥。当财政不能取之于民,用之于民,政权的脆断自然是题中之义,哪怕你有数以亿计的人口,哪怕你有持续数百年的稳固统治。

评论列表