全新iPhone 17 Pro的阳极氧化铝外观华丽,但一旦遇到口袋里的钥匙或硬币,便容易出现划痕甚至涂层面脱落,评测界称之为“刮擦门”。

在本次深度解析中,iFixit不仅通过显微镜探究易“划痕”成因,邀请材料科学家助阵,更发现了这款手机在维修设计上的重大变革:首次引入螺丝固定电池与均热板散热。

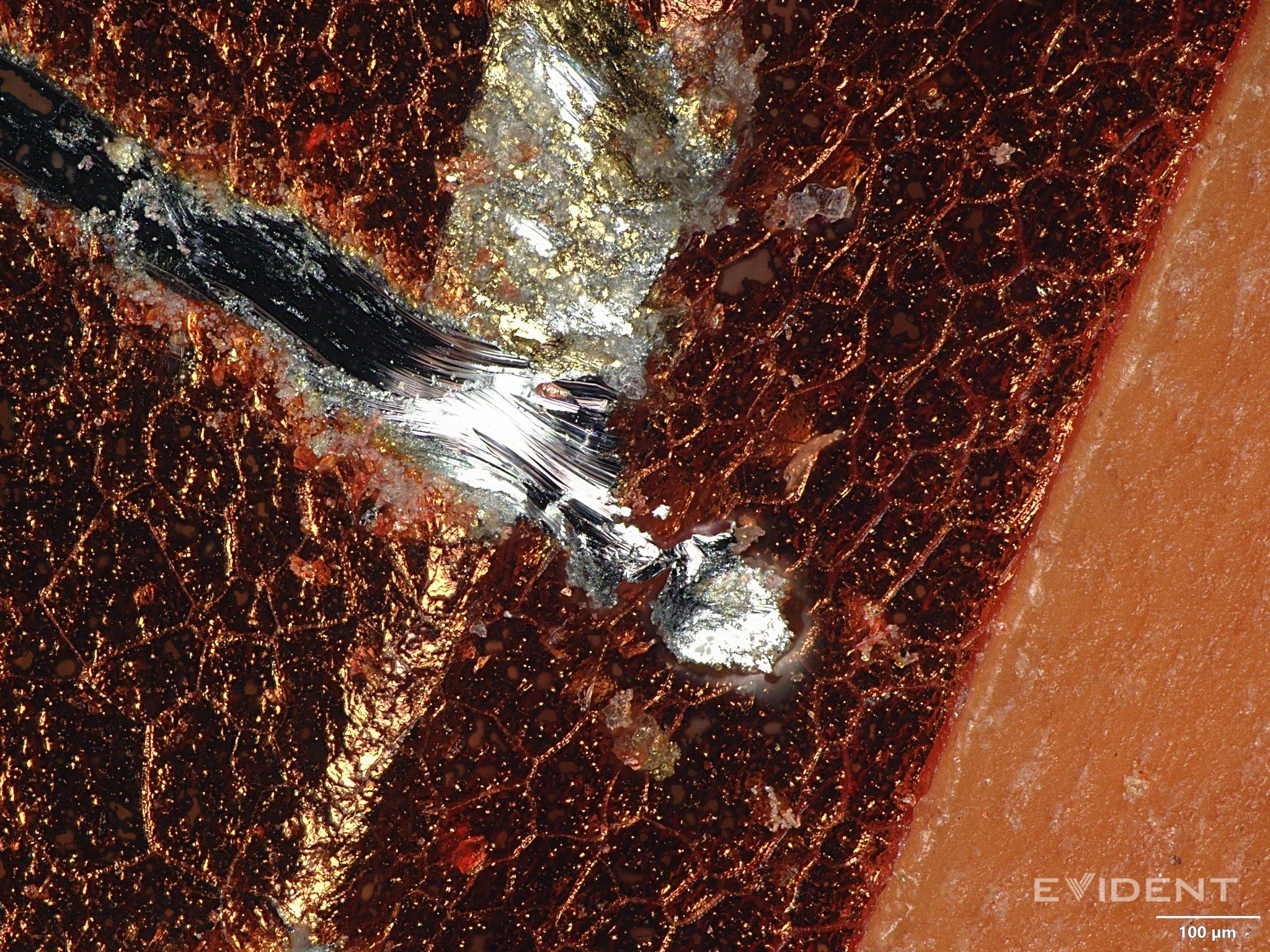

一、“划痕”根源:工艺还是设计?

苹果今年以热锻铝取代钛金属,并通过阳极氧化获得亮面色彩。但问题在于,这层氧化层质地较脆。

平坦表面: 氧化层附着力好,仅留下浅表划痕,不露底材。

锐利边缘(如摄像头凸台): 氧化层附着力不足,极易成片“剥落”。

iFixit邀请材料科学家David Niebuhr进行测试。使用模拟硬币硬度的莫氏4级探针后证实:平面划痕轻微,但摄像头凸台边缘确实出现严重剥落。

专家解读: 问题核心并非铝金属本身,而在于设计。“苹果本可通过制作更平缓的曲线,避免尖锐拐角来防止此事。”尖锐的边角本身就是应力集中点,易于受损。

相比之下,采用玻璃背板与陶瓷盾摄像头的iPhone Air,在同等测试下则无任何可见划痕。

二、维修性变革:惊喜与退步并存

尽管“划痕”引发争议,但iPhone 17 Pro在内部维修设计上却迈出大胆一步。

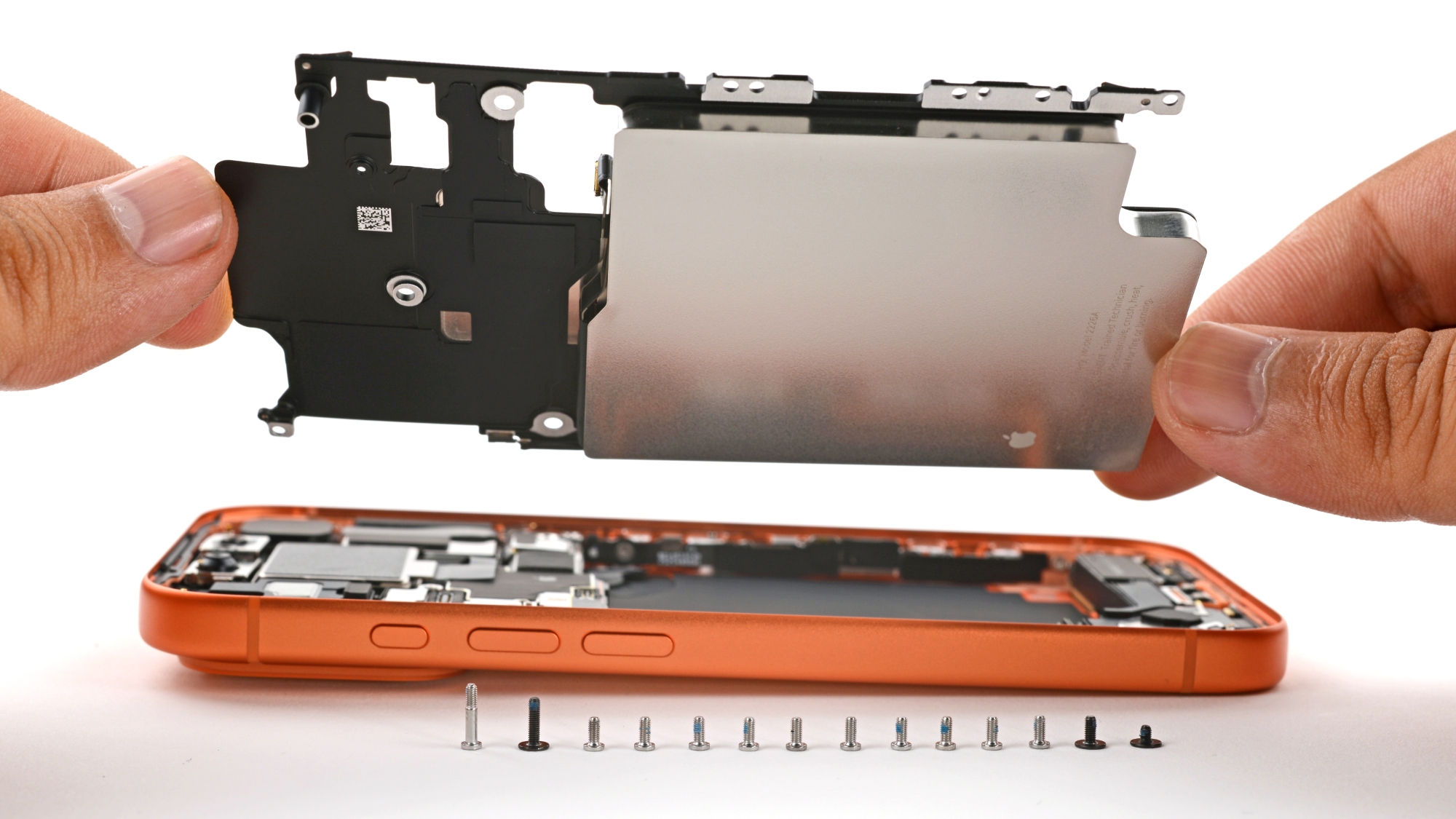

惊喜一:螺丝固定电池(iPhone首创)

设计: 电池首次被置于一个由14颗Torx Plus螺丝固定的金属托盘内。

优势: 理论上,这实现了“无胶化”维修,避免了危险撬电池、清理残胶等步骤,大幅提升安全性与便捷性。苹果保留了电致分离粘合剂,使电池能轻松与托盘分离。

意义: 这证明了在轻薄机身内实现螺丝固定电池的可行性,是维修友好型设计的重要胜利。

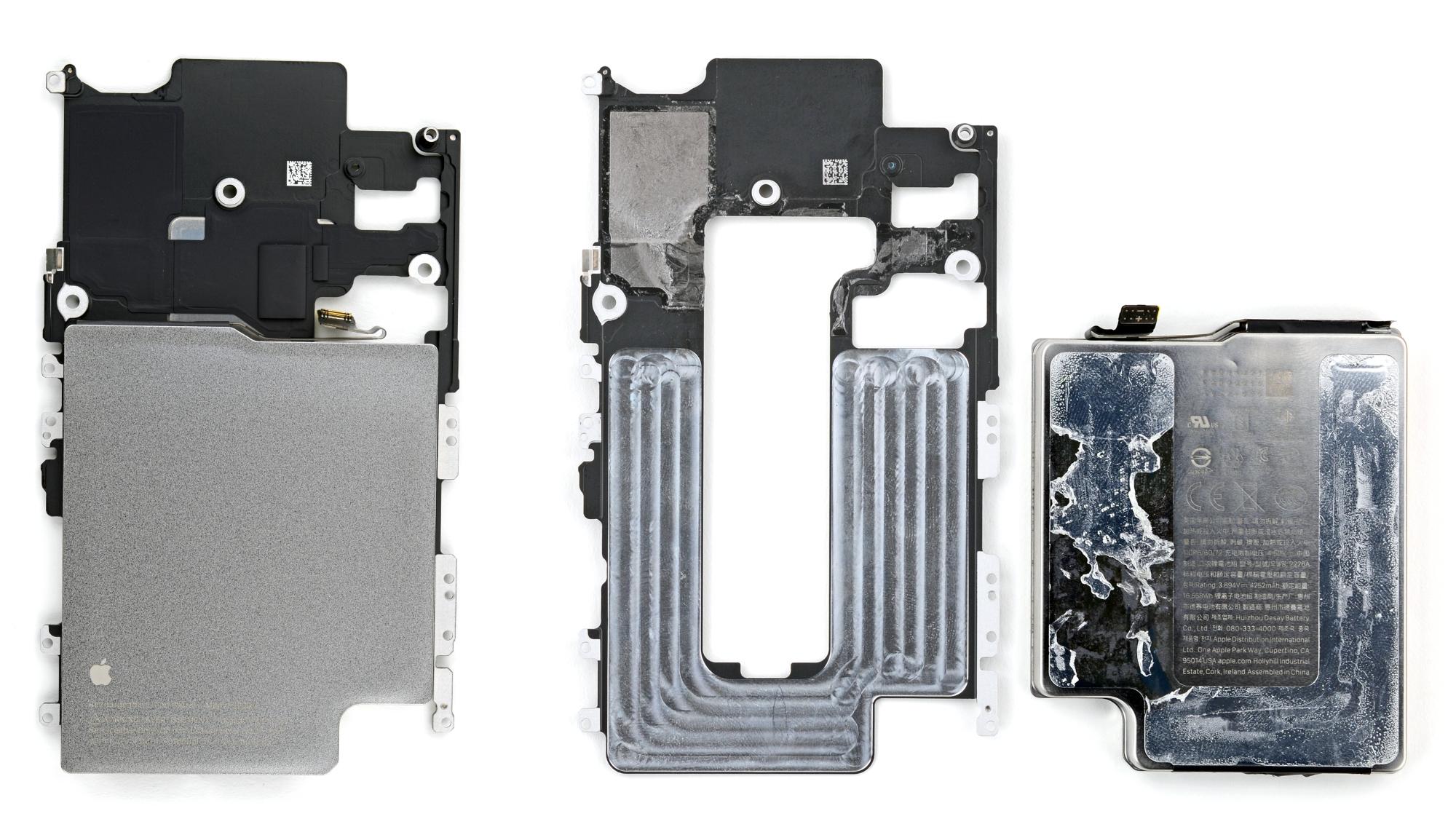

惊喜二:均热板散热(iPhone首创)

设计: 电池托盘下首次引入均热板,它是一个内含液体的铜制扁平面,通过液体的相变循环高效导出热量。

效果: 实测显示,在高温环境下,iPhone 17 Pro的表面温度控制优于前代,有助于维持性能稳定。

亮点: 苹果的实现方式非常模块化,便于单独更换。

退步:双入口设计取消,维修复杂性增加

遗憾的是,苹果取消了去年广受好评的“双入口”设计(允许从屏幕或背板任一侧面进行维修)。

现状: 现在的小背板仅能访问无线充电线圈,大多数维修仍需从脆弱的屏幕侧入手,增加了维修成本和风险。

批评: 这是维修性设计上的一次明显退步。

三、其他内部细节

模块化摄像头: 三颗后置摄像头均易于单独更换。

螺丝种类繁多: 手机内部使用了多达五种不同的螺丝(Pentalobe, Phillips, Tri-point, Torx Plus, Standoff),维修过程中需频繁更换工具,略显繁琐,增加了操作复杂度与滑丝风险。

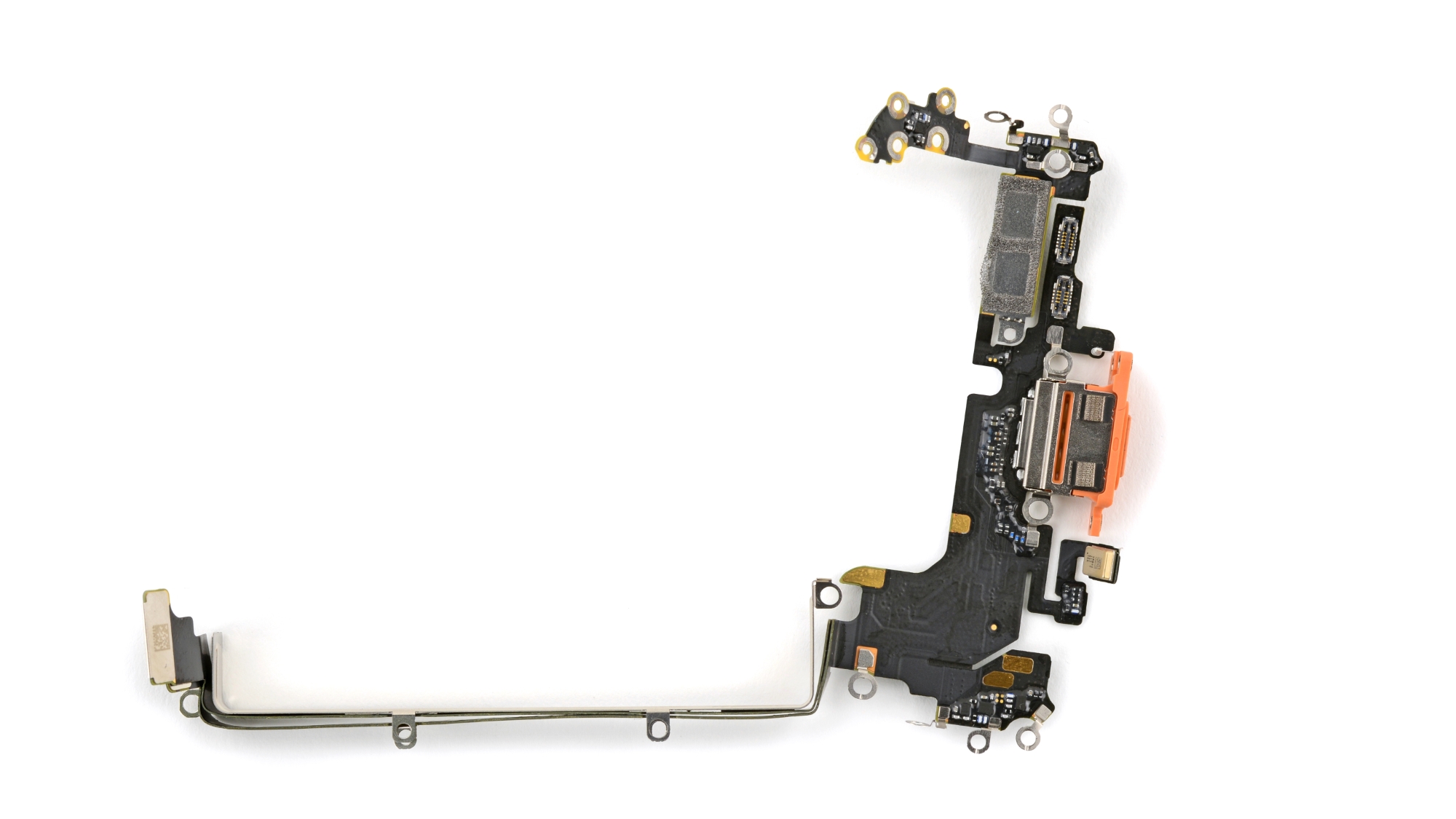

USB-C端口难换: 更换充电端口需拆卸数十颗螺丝,过程令人头疼。

总结:一款充满矛盾的产品

iPhone 17 Pro呈现出一幅复杂的图景:

争议点: 阳极氧化铝的边缘耐用性存在明显短板(“刮擦门”)。

进步点: 螺丝固定电池与均热板的引入,展现了苹果在提升产品可维修性与散热性能上的实质性努力。

退步点: 取消“双入口”设计,为许多维修设置了更高门槛。

综合来看,尽管存在争议,但其在可维修性方面的积极探索值得肯定。iFixit给予iPhone 17 Pro 7/10 的可修复性评分。它不完美,但它清晰地表明,维修的便利性正逐渐被纳入顶级旗舰的设计考量之中。

喜欢点赞收藏!欢迎关注SevenTech!

评论列表