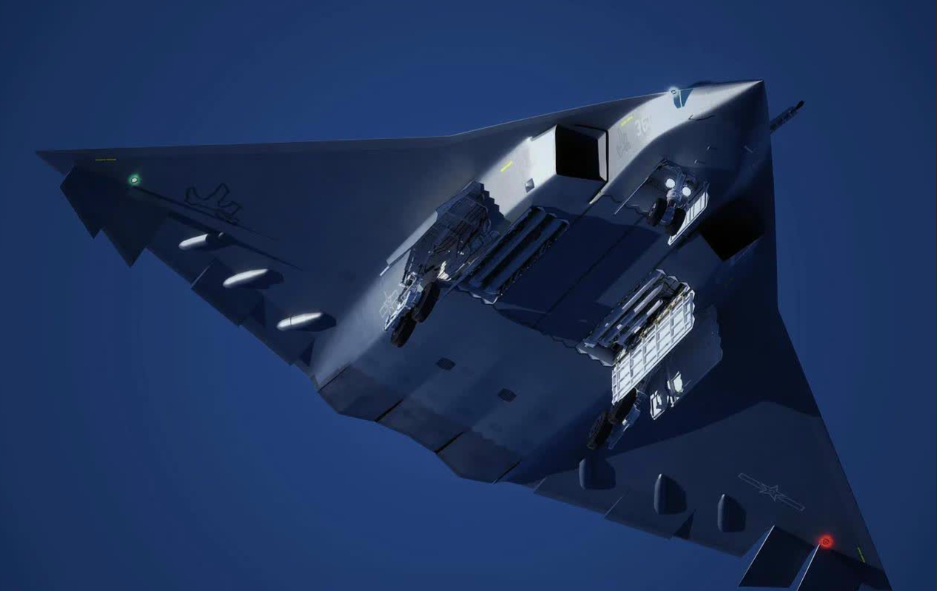

当网络流传的模糊影像显示歼-36(外界命名,非官方型号)最大起飞重量突破50吨,

超过F-22、苏-57整整一个量级,舆论哗然:战斗机到底是“越轻越机动”,

还是“越重越能打”?

1. 燃油:

这个与普通战斗机不同,隐身战机需内置油箱,否则外挂副油箱破坏低可探测性。

歼-36机体放大后,机背与机翼整体油箱容积可达12吨,是歼-20的1.6倍,

足以在不开加力的情况下完成1500km战区巡航与2分钟超声速冲刺。

2. 弹药:

传统弹舱长度4.5m,装不下鹰击-21高超声速导弹;

歼-36主弹舱拉长到6.2m,侧弹舱“旋转式挂架”再带2枚PL-15。

空面/空空俱备,内置弹药重量2.5t,占总量5%。

3. 航电与热管理:

三面式氮化镓AESA、分布式光学孔径、高能激光演示器,一套功率120kW,发热量堪比小型锅炉;

配套液冷+燃油预冷系统增重1.8t。

4. 结构增重:

钛合金整体框、3D打印铝锂舱壁虽比铝制框减重15%,但绝对尺寸放大后仍比歼-20机体重3t。

综上,50吨不是“盲目堆料”,而是“全频谱内置”

把航程、火力、感知、低可探、热管理全部装进一副壳子里,重量自然水涨船高。

越战时期能量-机动理论(E-M)告诉我们:

推重比高、翼载低=胜利。

1990年代以后,预警机、数据链、隐身、远射空空弹出现,

空战进入“先敌发现、先敌发射、先敌脱离”的“信息机动”时代。

今天,高超声速武器、无人僚机、机载激光、AI辅助决策,把“火力射程”与“信息融合”推上前台

只要雷达、红外、雷达告警接收器(RWR)都看不到你,机动性可以“够用就行”。

于是,战斗机被重新定义为“空中武库+信息节点+指挥所”,

平台能量不再只是速度、高度,而是“电子孔径×弹舱深度×燃油持续力”。

要同时满足这三项,机体只能放大,重量随之攀升。

三、重战的优势:三把“长剑”1. 航程与战区停留时间

50吨级内油12t,可让战机在第二岛链外空域巡航3小时,不必依赖易被打击的加油机。

2. 全内置大型弹药

高超声速空面导弹射程>1000km,可在敌防空圈外发起攻击;只有放大弹舱才能“塞得下、射得出”。

3. 供电与热沉裕量

大功率雷达、电子战、激光武器需要瞬间200kW级供电;

燃油既是“电池”,也是冷却液,重量越大,热沉越多,电子战越“放得开”。

四、重战的代价:三副“枷锁”1. 机动性天花板

推重比天然下降:即便两台涡扇-15单台加力推力18t,总重50t的战机推重比也仅0.72,低于F-22的0.88。跨声速段瞬时盘旋角速度会吃亏。

2. 起降与部署

50t满载需跑道2200m×35m,战时前沿机场难以满足;航母弹射型需更大弹射能量,对舰体、拦阻索提出更高要求。

3. 成本与数量

重量每增加10%,制造成本增加15%–20%。

若重战单价达歼-20的1.5倍,同样预算只能买2/3数量,规模优势削弱。

重战不是“包打天下”,而是“体系核心”。

单机重量上升→单机成本上升→单机数量受限;

解决方法是“1+N”:一架50吨有人重战带4–6架3吨级无人僚机。

有人机负责决策、电子压制、远距导弹;无人机前出侦察、诱饵、打击。

如此,重战用“信息+火力”弥补机动短板,用无人蜂群弥补数量短板,形成“质量×数量”的复合优势。

六、结论:战斗机不是“越重越好”,而是“任务决定重量”1. 冷战时代:格斗为王→10吨轻型战机;

2. 隐身初世代:中距拦射→20吨中型战机;

3. 高超声速+无人僚机时代:远距、大内置、高功率→40–50吨重型战机。

重量是水到渠成的结果,而非目的。

当任务要求“内油12吨、弹舱6米、雷达120kW、激光自卫、3小时巡航”,

工程师唯一能做的就是——把机体做大、把结构做强、把发动机推力推到极致。

于是,歼-36的50吨不是“迷失”,而是“空战范式再升级”的必然答卷:

更重,是为了让对手在更远的地方就“看不见、拦不住、打不着”;

更贵,是为了让体系用更少的人数、更安全的距离,结束一场战斗。

未来天空,不再只是“轻灵舞者”的独角戏,而是“重甲指挥+蜂群僚机”的协奏。

谁能率先把重量转化为信息、射程与决策优势,谁就能写下空战新篇章。