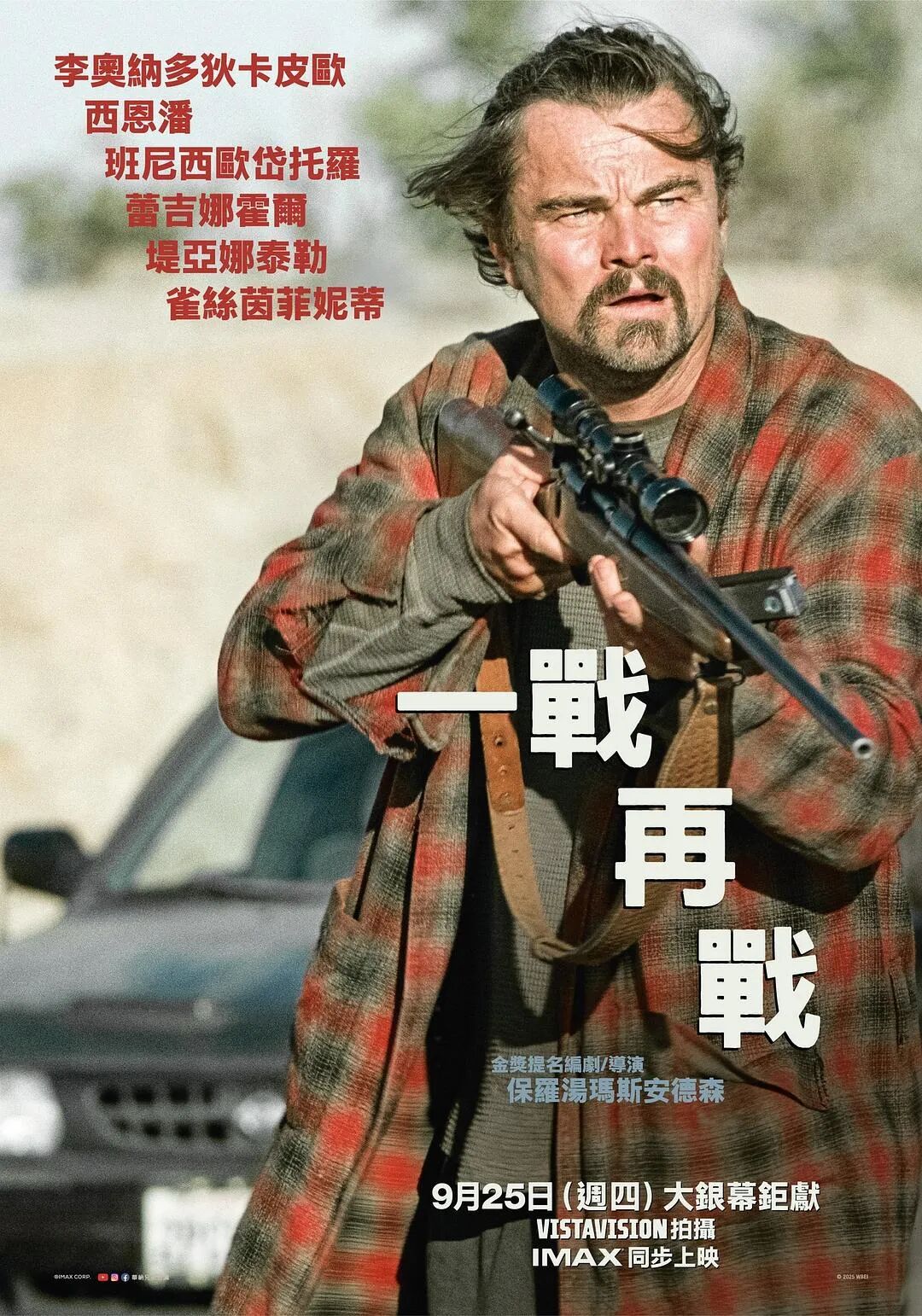

当加州荒漠的热风卷起尘土,莱昂纳多・迪卡普里奥饰演的鲍勃在镜头中跌撞前行,这个扎着凌乱马尾、啤酒肚撑起褪色衬衫的中年男人,与《泰坦尼克号》里的杰克判若两人。保罗・托马斯・安德森(PTA)的《一战再战》用 160 分钟的胶片,将革命理想的残骸与父爱的本能交织成一面多棱镜,在商业类型片的外壳下,折射出美国社会未愈的伤疤。

三重人格镜像:在破碎中直立的角色群像

(一)鲍勃・弗格森:被遗忘的革命者

迪卡普里奥的角色塑造堪称 “自毁式突破”。鲍勃这个前激进组织 “法式 75” 的爆破专家,在 16 年后沦为 “记忆残障” 的隐居者 —— 他对着生锈的武器发呆,把革命暗号忘得一干二净,连给女儿煮咖啡都会烧糊锅底。这种落魄并非简单的喜剧设定,而是 PTA 对理想主义幻灭的具象化表达:当鲍勃在跆拳道馆急得团团转,为 16 年未开机的手机寻找插座时,镜头刻意将他慌乱的身影与移民群体的沉稳形成对比,暗示着激进者与真正受难者的割裂。

角色的弧光藏在细节褶皱里:迪卡普里奥设计了 “下意识摸腰侧旧伤” 的动作,那是 16 年前监狱暴动留下的印记;当得知女儿失踪,他颤抖着戴上的旧手套,指缝还嵌着当年的炸药 residue。这种 “废墟上的父爱” 在公路追逐戏中达到顶峰 —— 鲍勃驾驶皮卡冲下陡坡时,仪表盘上摇晃的全家福与漫天尘土构成蒙太奇,将革命者的身份彻底剥离,只留下父亲的本能。

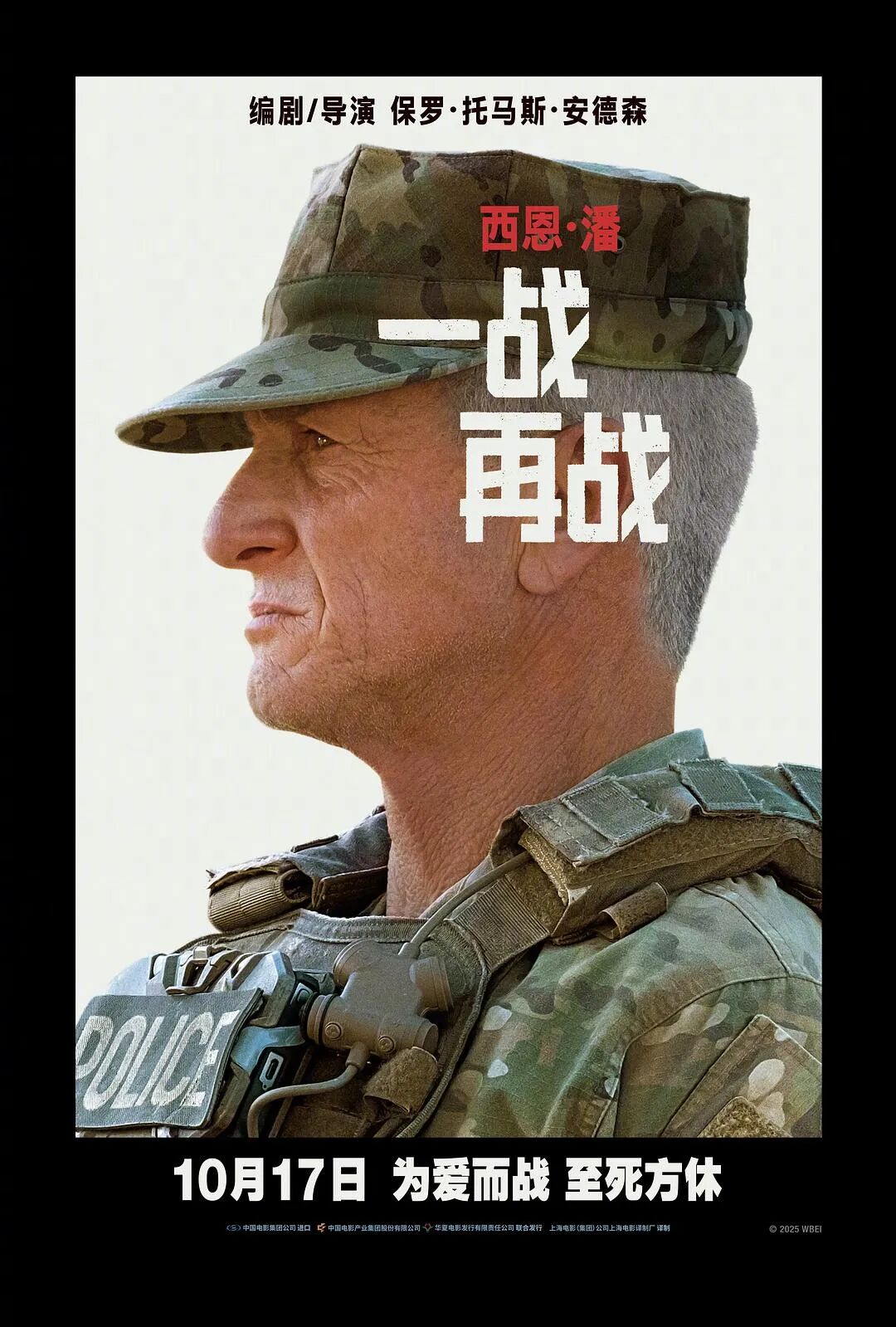

(二)洛克乔上校:偏执狂的假面舞会

西恩・潘赋予反派惊人的层次感。这个走路姿势扭曲、眼神如猎鹰的军官,表面是白人至上主义的卫道士,内核却是欲望的囚徒。当他为加入 “圣诞冒险者俱乐部” 追杀薇拉时,潘用神经质的微笑消解了角色的脸谱化 —— 审讯室里,他一边擦拭镀金手枪,一边轻哼黑人灵歌,这种割裂感暗合 PTA 的讽刺:所谓 “种族纯洁性” 的捍卫者,实则是欲望的奴隶。

最精妙的塑造在于 “脆弱的控制欲”。洛克乔办公室的墙壁挂满勋章,却在得知帕菲迪娅的死讯时,偷偷摩挲藏在抽屉里的她的发丝。潘在访谈中提到,这个角色 “像跟着音乐跳舞的疯子”,他的每一次施暴都是对自我身份的确认,当最终发现自己追杀的是亲生女儿时,那声破碎的低吼,让反派沦为时代的悲剧注脚。

(三)薇拉・弗格森:未完成的继承者

新人蔡斯・英菲尼迪的表演充满惊喜。16 岁的薇拉带着青春期的叛逆与革命者的基因,她偷偷藏起手机与外界联系,却在被修女质疑 “是否会像母亲一样背叛” 时,攥紧拳头沉默不语。这种矛盾在她阅读母亲信件的段落爆发:英菲尼迪让眼泪在眼眶里打转却不掉落,手指反复摩挲信中 “自由不是无恐惧,而是带着恐惧前行” 的字句,完成了从被动受害者到主动抗争者的蜕变。

PTA 特意为她设计了 “空手道训练” 的细节 —— 这既是试镜时打动导演的关键元素,更成为角色的精神图腾。当薇拉用师父教的招式挣脱绑匪时,镜头特写她球鞋上的破洞,暗示着新一代抗争者的朴素与坚韧。而结尾她加入新组织的背影,与母亲年轻时的黑白影像重叠,构成 “战斗不止” 的闭环。

暗线交织:密码、血缘与革命的荒诞诗

(一)密码隐喻:被遗忘的理想坐标

“密码” 是贯穿全片的隐性线索。鲍勃反复念叨的 “法式 75” 暗号,既是激进组织的身份标识,更是理想主义的墓碑。当他对着旧战友说出错误暗号时,对方的冷笑如同一记耳光 —— 那些曾经用生命守护的信念,如今成了酒桌上的笑谈。PTA 用这种荒诞性解构革命:移民拘留营的黑人保安被 “左翼战士” 枪杀,白人至上主义者痴迷黑人女性的身体,所有口号都在现实面前沦为笑话。

更深刻的隐喻藏在视觉细节中:鲍勃的小屋墙上贴着褪色的革命海报,边角被女儿的明星贴纸覆盖;薇拉手机里的社交软件与父亲的老式电台并存。这种新旧符号的碰撞,暗示着革命精神的传承早已变形 —— 年轻一代的抗争不再需要暗号,却依然逃不过 “被利用” 的宿命。

(二)血缘谜团:命运的残酷闭环

薇拉的身世之谜构成第二重暗线。影片通过帕菲迪娅的信件、洛克乔的日记碎片逐步揭晓:这个女孩既是鲍勃抚养 16 年的女儿,也是洛克乔强暴帕菲迪娅后的产物。这种 “双重父亲” 的设定,让血缘成为最锋利的刀刃 —— 当洛克乔发现追杀的是亲生女儿时,他的崩溃并非出于良知,而是意识到自己成为上流社会的棋子;鲍勃得知真相后依然选择保护薇拉,则完成了从 “革命者” 到 “人” 的回归。

PTA 在访谈中透露,这一设定受托马斯・品钦小说《葡萄园》启发,意在探讨 “历史的循环性”。正如帕菲迪娅从革命者沦为叛徒,鲍勃从战士变成酒鬼,洛克乔从囚徒变成施暴者,血缘传递的不是基因,而是时代的创伤。薇拉最终的选择 —— 既不原谅父亲,也不认同母亲 —— 或许是打破循环的唯一可能。

导演的叩问:类型壳下的社会寓言

作为 PTA 首部登陆中国内地的作品,《一战再战》看似是商业动作片,实则延续了他对美国社会的解剖。1.3 亿美元的制作成本没有堆砌特效,而是用 VistaVision 全画幅胶片捕捉荒漠的粗粝质感,让每一场追逐戏都充满呼吸感 —— 当镜头以司机视角在起伏的公路上穿梭时,那些视觉盲区恰是美国社会不愿正视的真相:移民问题、种族矛盾、理想幻灭。

PTA 的高明之处在于 “以小见大”。他让非专业演员饰演监狱护士,用真实从业者的麻木表情控诉体制的冷酷;让帕菲迪娅这个 “反叛母亲” 扛着机枪扫射,打破女性角色的刻板印象。这些细节共同指向一个问题:当革命沦为权力斗争的工具,当自由成为口号式的表演,普通人该如何自处?

影片中的黑色幽默更显辛辣:鲍勃为救女儿求助旧战友,对方却要求他先帮忙解决 “后院的松鼠问题”;洛克乔精心准备的 “白人至上演讲”,被窗外的移民抗议声淹没。PTA 用这种错位感告诉我们:所有的 “战斗” 都在重复,却从未真正解决问题。

信件里的真相

影片结尾,薇拉打开母亲帕菲迪娅的最后一封信,镜头停留在她逐渐凝重的脸上,却没有揭晓信的内容。结合前文伏笔,这个疑问如鲠在喉:信中是否揭露了更残酷的真相 —— 帕菲迪娅当年的背叛并非出于恐惧,而是与洛克乔合谋?那些所谓的 “革命行动”,是否从一开始就是上流社会的闹剧?

更耐人寻味的是,帕菲迪娅的演员缇雅娜・泰勒在试镜时曾提到,剧本中有 “她看着婴儿薇拉微笑” 的删减片段。这个被隐藏的镜头,是否暗示着母亲对女儿命运的预知?当薇拉最终踏上战斗之路时,她是在完成母亲的遗愿,还是坠入另一个精心设计的陷阱?

©Mark电影范供稿。

(文中部分资料、图片来源网络,如有侵权,请联系作者删除)

--- End.---