第一章:秦始皇的孤独自信

秦始皇有点特殊,别的皇帝身边围着一堆亲戚、大臣、谋士,整天商量着怎么分蛋糕,他倒好,直接来了个“我一个人就能行”。

他从小在赵国当人质,受尽白眼,父亲异人跑了,母亲赵姬后来还跟别人不清不楚,这种成长环境,换谁心里都得憋着一股劲儿。

你说他能信任谁?他爹靠不住,老妈靠不住,亲戚朋友更靠不住,唯一能靠的,只有自己。

这种从小培养起来的“孤胆英雄”气质,为他日后独揽大权、乾纲独断打下了坚实的心理基础。

你想想,统一六国这么大的事儿,换做别的君主,不得拉拢一堆功臣,许诺封侯拜相,大家一起坐天下?可秦始皇偏不!

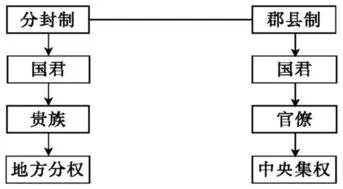

他力排众议,坚决推行郡县制,把天下分成若干郡县,官员由中央直接任命,不搞世袭分封那一套。

为啥?因为他明白,分封制看似是给功臣面子,实则是埋下了分裂的种子。

看看后来的历史,多少朝代因为藩镇割据、诸侯做大而内耗不断?秦始皇这一步棋,看似冷酷,实则高明,直接把分裂的根子给拔了。

他敢这么做,是因为他骨子里就透着一股自信——我一个人就能管好这个天下,不需要你们这些“合伙人”。

这种自信还体现在他对军队的掌控上。蒙恬带着三十万大军北击匈奴,赵佗率军开拓南疆,这些手握重兵的大将,秦始皇居然没怎么猜忌。

为啥?因为他能镇得住场子,他相信自己的权威和制度的约束力。

对比后来那些皇帝,动不动就担心功高震主,大肆诛杀功臣,秦始皇这种用人不疑的气魄,确实罕见。

他不怕这些将领造反吗?他当然怕,但他更相信自己建立的这套中央集权体系,能够有效地驾驭这些猛将。

这种自信,不是盲目自大,而是基于对自身能力和制度设计的深刻理解。

秦始皇的自信,还体现在他那近乎“工作狂”的状态。他每天要批阅大量的竹简,据说重达一百二十斤,不批完不休息。

这是什么概念?这得是多大的工作量!他为什么要这么拼?因为他心中有一个宏伟的目标——建立一个前所未有的大一统帝国。

为了这个目标,他可以牺牲个人的休息时间,可以忍受常人难以忍受的孤独。

他巡游天下,不是游山玩水,而是为了实地考察,了解民情,巩固统治。

这种对目标的执着追求,和对自我的严格要求,是他能够成就霸业的重要原因。

更绝的是,秦始皇可能是中国历史上唯一一个没有立皇后的皇帝。

为啥?因为他不需要通过联姻来巩固权力,他不需要依靠外戚集团来制衡朝堂。

他一个人,就是整个帝国的中心,所有的决策都从他这里发出。这种高度的集权和个人权威,在当时是前所未有的。

你可以说他专制,可以说他独裁,但你不得不承认,正是这种近乎偏执的自信和孤独,让他能够排除一切干扰,坚定不移地推行他的改革和统一大业。

想想看,在那个讲究血缘、讲究裙带关系的年代,秦始皇能做到不依赖任何人,完全靠自己的意志和能力来统治一个庞大的帝国,这是何等的魄力!

他的这种个人特质,不仅成就了他的千古一帝之名,更为后世树立了一个皇帝作为绝对权威的典范。

后世的皇帝们,虽然未必都能达到他的高度,但无不以他为标杆,追求那种至高无上的皇权。

那么,这种极致的集权和自信,又会给刚刚统一的帝国带来哪些全新的挑战和变革呢?

第二章:统一六国

秦始皇统一六国这事儿,搁现在看就是妥妥的“行业整合”,但放在两千多年前,那可是真刀真枪干出来的大场面。

你以为打仗就是派兵过去把对方按在地上摩擦就行?

那时候的诸侯国早就不流行灭国战了,大家更像是一群互相持股的股东,今天你娶我家闺女,明天我送儿子去你家当人质,打来打去都是为了抢点地盘和人口,谁也没想着要把对方连根拔起。

为啥?因为大家都明白,真把人灭了,其他诸侯肯定联合起来搞你,所以最多把你揍服软了事,留个壳子继续当吉祥物。

但秦始皇不一样,他上来就摆明了态度:这局游戏我要赢,而且要通吃,谁也别想跟我分蛋糕。

他可不是光说不练,从公元前230年到公元前221年,整整十年,秦国就像一台精密的战争机器,从韩国开始,一个接一个地把其他六个诸侯国给收拾了。

这速度,在当时简直就是降维打击。你可能会问,为啥其他诸侯国就挡不住秦国?

因为秦始皇不仅会打架,更会算账,他采纳了李斯的建议,用郡县制取代分封制,把六国的贵族势力连根拔起,直接把他们迁到咸阳软禁起来,这下谁也别想在家里搞小动作了。

统一六国这事儿,最牛的地方不在于打了多少仗,而在于它彻底改变了游戏规则。

以前大家觉得天底下就是诸侯并立,打仗是为了抢地盘,现在秦始皇告诉你,天底下只有一个老板,那就是我秦始皇,你们都是打工人。

这种观念上的冲击,比统一本身还厉害。

你想想,要是没有秦始皇这一出,中国很可能就跟欧洲似的,变成一堆小国家,今天这个联盟,明天那个同盟,永远别想拧成一股绳。

但秦始皇硬是把这片土地上的人们捏成了一个整体,从此以后,“统一”就成了中国人刻在骨子里的追求。

有人可能会说,统一六国不就是靠武力征服吗?有什么了不起的?这话可就外行了。

秦始皇统一六国后,干了一系列配套操作,这才是真正的狠招。

他把天下富豪十二万户迁到咸阳,这相当于把各地的土豪和潜在的不稳定因素都集中管理起来,让他们远离老巢,想造反也没那个号召力。

更绝的是,他通过统一文字、货币、度量衡这些措施,把原来六国各自为政的体系彻底打乱,重新建立了一套新的标准。

这就好比你原来用的是苹果系统,突然有一天所有人都得用安卓,刚开始肯定不习惯,但时间长了,大家就都适应了,而且再也回不去了。

秦始皇统一六国,可不是为了满足个人虚荣心,他是在给中国未来两千多年的历史定基调。

你想想,要是没有这次统一,中国很可能就会像欧洲一样,永远处于分裂状态,语言不通,货币不通,打仗打得没完没了。

但秦始皇硬是凭一己之力,把这片土地上的人们整合到了一起,形成了一个统一的民族和国家。

这种贡献,可不是用简单的“打江山”就能概括的。

那么,秦始皇统一之后,又是如何通过一套全新的制度设计,来确保这个庞大帝国不会再次分裂的呢?

第三章:中央集权与郡县制秦始皇统一六国后,摆在面前最头疼的问题是什么?不是匈奴骚扰,也不是百越闹腾,而是如何让这个拼凑起来的大帝国不散架。

换成别的皇帝,大概率会学周朝搞分封制,把亲戚功臣全封成诸侯,让他们各管一摊。

这主意听着不错?那你可能忘了春秋战国为啥打了五百多年——周天子当初也是这么想的,结果呢?

诸侯们打着"尊王攘夷"的旗号,实际上各玩各的,最后直接把周天子当吉祥物供起来了。

秦始皇偏不走这条老路。

他采纳李斯的建议,直接在全国推行郡县制。

这玩意儿说白了就是中央直接派人管理地方,地方官既没有土地所有权,也不能把职位传给儿子。

你可能会问:这么搞功臣们能答应吗?还真别说,当时朝堂上反对声一片,大臣们都说分封制好,管理偏远地区效率高。

但秦始皇一句话怼回去:"你们是想学周朝的老路,让诸侯们再打几百年的仗吗?"

更绝的是,他连亲儿子都没封王,这在当时简直刷新三观——皇帝的儿子居然不是王爷?这在后来的朝代简直不敢想象。

郡县制最厉害的地方在于,它创造了一套全新的游戏规则。

郡守和县令不再是世袭的土皇帝,而是由中央任命的"职业经理人",干得不好随时换人。

你可能会说:这不就是官僚体系吗?但放在两千多年前,这可是革命性的创举。

要知道,当时其他国家还在玩"打仗靠贵族,治国靠血缘"的老套路。

秦始皇却建立了一套考核制度,地方官的升迁全看政绩,这套玩法直接让政府效率提升了好几个档次。

这套制度刚推行的时候,确实遇到不少麻烦。

新任官员不懂当地情况,老百姓也不习惯被外地人管着,技术官僚的培养也需要时间。

但秦始皇看得长远,他知道这种制度虽然初期成本高,但长期来看能让国家机器运转得更顺畅。

对比后来汉朝的七国之乱,你就知道秦始皇的坚持有多明智——要是当初分封了诸侯,汉景帝恐怕连造反的机会都不敢给诸侯们。

更厉害的是,郡县制从根本上解决了地方割据的问题。

地方官员手里只有管理权,没有产权,想造反?先问问中央答不答应。

这套制度后来被历代王朝不断完善,虽然形式上有些变化,但核心逻辑一直沿用到现在。

你可能会好奇:这么先进的制度,为啥其他国家没想到呢?

其实不是没想到,而是当时的技术条件和治理能力支撑不起这种模式,唯独秦国通过商鞅变法积累的经验,加上秦始皇的魄力,才让这套制度成为可能。

那么,这套看似完美的中央集权制度,在实际运行中真的就没出过问题吗?

当地方遇到紧急情况时,中央的政令又该如何快速传达?

第四章:文化统一措施:书同文、车同轨、统一度量衡

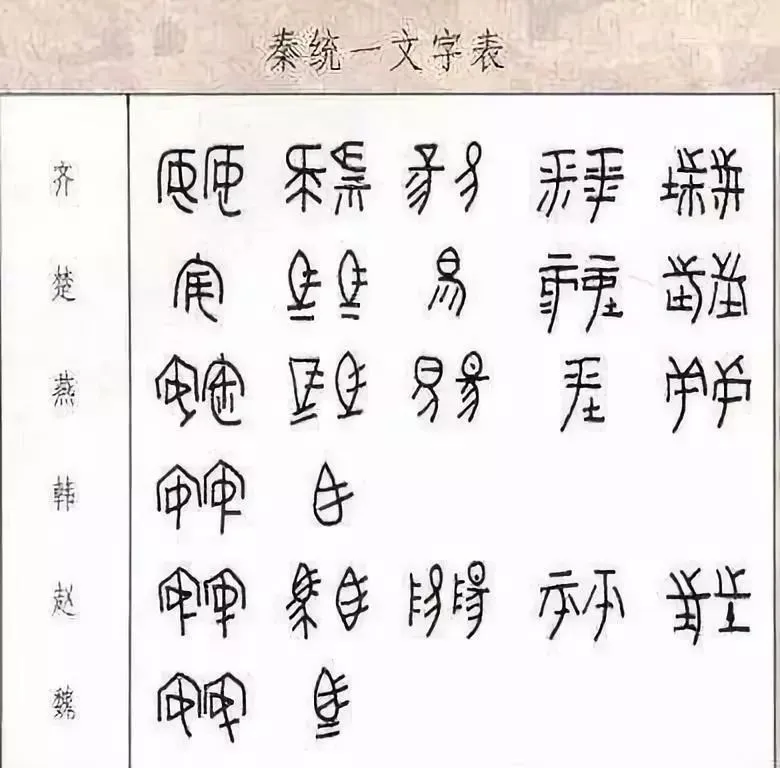

秦始皇统一天下后,面临一个比打仗更头疼的问题:怎么让这群说着不同方言、写着不同文字、用着不同计量单位的人觉得自己是一个国家的?

这可不是简单发个红头文件就能搞定的事。要知道,当时六国的文化差异,比现在广东人和东北人的差异还大。

齐国人看楚国人写的字,可能跟看天书似的;赵国人用燕国的秤买东西,八成觉得自己被坑了。

书同文这招有多绝?秦始皇让李斯搞了个小篆当官方字体,这玩意儿比原来的大篆好写多了,还专门弄了个更简单的隶书给老百姓日常用。

这就相当于现在规定全国都用简体字,但允许你私下写连笔字。想想看,要是没这招,现在的中国可能跟印度似的,钞票上得印十七种文字。

更绝的是,这套文字系统直接影响了后来的科举制度——你想当官?先得把官方文字练熟。

这一招,把天下读书人都绑在了同一辆文化战车上。

车同轨这事听起来挺无聊?那你可小看古人的智慧了。

当时的土路被车轮压出两道深沟,车轮间距不对根本没法走。

秦始皇规定所有车的轮距都得是六尺,相当于给全国公路系统搞了个标准化。

这招有多实用?看看现在的铁轨就知道了——全世界的火车轨道宽度都得一样,不然怎么跨国运输?

更狠的是,秦始皇还修了以咸阳为中心的驰道系统,相当于古代的高速公路网。

你想想,要是没有统一的车轨和道路系统,中央的政令怎么快速传遍全国?军队怎么迅速调动?

统一度量衡这事更显秦始皇的深谋远虑。

当时六国的计量单位乱得跟菜市场似的,赵国的"石"和楚国的"斗"根本对不上。

秦始皇直接来了个全国标准化:长度、容积、重量全给我统一。

这招看着简单,实际上彻底改变了经济运行的底层逻辑。

商人们再也不用带着换算表做生意了,朝廷收税也不用担心各地玩数字游戏了。

这套系统先进到什么程度?直到现在,我们的斤两刻度还留着秦朝的影子。

这些措施最厉害的地方在于,它们不是简单的行政命令,而是在重构整个社会的运行规则。

就像现在搞数字化转型,不是装几个APP就完事了,得改变整个组织的运作方式。

秦始皇深谙此道——他明白要真正实现统一,光靠武力征服不够,得从文化基因层面重塑这个国家。

这些标准化的措施,就像给帝国装上了操作系统,让不同硬件都能跑同一套程序。

那么问题来了:当文化统一的框架搭好后,秦始皇又该如何处理那些根深蒂固的贵族势力和思想分歧?

这个号称要传万世的帝国,真的能靠这些措施维持长久稳定吗?

第五章:对后世政治制度的影响

秦始皇这套中央集权制度,就像给后世帝王们发了一本《治国宝典》,而且这本宝典还是精装限量版——后来的皇帝们嘴上可能不承认,身体却很诚实,一个个都偷偷照着抄作业。

汉武帝搞推恩令削弱诸侯,唐太宗完善科举选拔人才,本质上都是在秦始皇画的框框里打补丁。

你可能会问:这些后世明君为啥不另起炉灶?因为他们试过了,发现还是老秦的配方最好用。

郡县制最精妙的设计在于,它创造了一个可持续的权力游戏。

地方官既要对上级负责,又要接受中央考核,既不能太强威胁中央,又不能太弱管不住地方。

这套平衡术玩了两千多年,直到清朝还在用。

想想看,要是秦始皇当年选择分封制,中国很可能变成欧洲那样,今天这个公爵造反,明天那个伯爵独立,哪还有什么大一统?

这套制度最厉害的地方在于,它让"天下"这个概念从地理名词变成了政治实体,从此以后,中国人骨子里就认这个理:国家必须统一,分裂就是原罪。

官僚体系这个发明,放在当时简直就是降维打击。

其他国家还在玩贵族世袭那套时,秦国已经搞起了绩效考核。

郡守每年要写工作总结,监御史到处巡查挑毛病,干得不好随时可能丢饭碗。

这套玩法让政府效率直接起飞——你想想,要是让世袭贵族来管理,他们会在乎政绩吗?会在乎老百姓死活吗?

但职业官僚不一样,他们的前途全看工作表现,自然得拼命干活。

这种用人思路先进到什么程度?直到现在的公务员考试,还能看到秦制的影子。

中央集权还有个隐藏好处:它让国家资源调配变得异常高效。

修长城、挖灵渠、建驰道,这些超级工程放在分封制下根本不可能实现。诸侯们会同意出钱出力帮别人修防御工事?

但中央集权下,秦始皇一句话就能调动全国人力物力。

这种动员能力,让中国在后来的历史中始终保持着规模优势——游牧民族再能打,面对一个能集中全国力量对抗你的帝国,也只能望而兴叹。

不过这套制度最绝的还是它的适应性。

汉朝给它加了"独尊儒术"的皮肤,唐朝给它装了科举制度的插件,但核心代码始终没变。

就像现在的操作系统,版本可以升级,界面可以美化,但底层逻辑还是那一套。

这种强大的适应性,让中国虽然历经王朝更迭,却始终保持着惊人的连续性。

你想想,欧洲的罗马帝国崩溃后,还有谁能重建那样的辉煌?

但中国即便经历五胡乱华这样的至暗时刻,依然能浴火重生,靠的就是这套深入骨髓的制度基因。

那么问题来了:当这套精妙的制度框架遇上六国遗民的激烈反抗时,秦始皇又会如何应对?

这个号称要传万世的帝国,真的能靠武力镇压维持长久稳定吗?

第六章:塑造中华民族认同

秦始皇干了一件比统一六国更了不起的事——他给这片土地上生活的人们安装了一个共同的操作系统。

想想看,当时六国的人说着不同的方言,用着不同的文字,连量米的斗都不一样大,凭什么觉得自己是一国人?

书同文这一招,就像给全国装了个统一的输入法,从此齐国人写给楚国人的信,不用再找翻译了。

这可比欧洲人强多了,他们到现在还在为欧盟文件要翻译成24种语言发愁。

车同轨的智慧在于,它解决了帝国治理最头疼的物流问题。

当时的土路被车轮压出两道深沟,你的车要是轮距不对,根本没法跑长途。

秦始皇规定所有车的轮距都得一样,相当于给全国物流系统搞了标准化。

更绝的是配套修建的驰道,这些相当于古代的高速公路,让中央政令能快速传达到帝国每个角落。

这套交通网络的重要性,不亚于现在的互联网基础设施,没有它,再强大的中央集权也会变成聋子和瞎子。

统一度量衡这事,看着是小事,实则是经济基础的重构。

想象一下,赵国的商人在楚国做生意,一斤是十六两,到了燕国一斤变十两,这生意还怎么做?

秦始皇直接把计量单位统一了,相当于给全国经济装了个标准化接口。

这个改革有多重要?看看现在的国际贸易就知道了——要是没有ISO标准,全球贸易根本玩不转。

秦朝这套标准,一用就是两千多年,直到民国时期还能看到它的影子。

这些措施最厉害的地方在于,它们不是简单的行政命令,而是在重构人们的思维方式。

当所有人都用同样的文字书写,按同样的标准交易,走同样的道路出行时,他们自然会觉得自己是一个整体。

这种认同感比武力征服更持久,比法律约束更深入。就像现在的年轻人,不管来自天南地北,只要玩同样的游戏,追同样的明星,就会自然产生共鸣。

秦始皇通过这些标准化措施,给中华民族安装了一个共同的文化芯片。

这个芯片的强大之处在于,即便后来遭遇五胡乱华这样的动荡,即便王朝更迭、外族入侵,这个文化内核始终没变。

游牧民族可以征服中原,但最终都会被这套文化系统同化。就像病毒可以入侵电脑,但只要操作系统没坏,杀毒后照样能运行。

那么问题来了:当这套精心设计的文化系统,遇上六国贵族刻骨铭心的仇恨时,会产生怎样的化学反应?

这个靠标准化运转的帝国,真的能化解那些暗流涌动的反抗情绪吗?

第七章:争议与正名:暴君还是伟人的重新审视

秦始皇被骂了两千多年的暴君,但翻开史书仔细瞧瞧,这位爷干的事真有传说中那么残暴吗?

焚书坑儒被骂得最狠,可仔细考证会发现,他烧的主要是民间私藏的六国史书,坑的也是招摇撞骗的方士,跟后世想象的"文化灭绝"根本不是一回事。

更耐人寻味的是,这位暴君居然没杀过一个功臣,王翦、蒙恬这些大将全都善终,这待遇放在朱元璋手里想都不敢想。

修长城这事被黑得最惨,可仔细算笔经济账就明白了。

当时匈奴年年南下抢劫,造成的损失远超修长城的开销。

长城就像个超级防火墙,花一次钱能保百年平安。后来汉朝不也接着修?

明朝更是修得上瘾。

怎么别人修就是英明神武,到秦始皇这就成劳民伤财了?

更别说那些被诟病的大工程——驰道相当于古代高速公路网,灵渠打通了长江珠江航运,这些基建项目放现在都得算国家级重点工程。

徙天下豪强十二万户到咸阳,常被说成是暴政。

但换个角度想,这不就是古代的"拆围墙运动"吗?

把地方豪强的势力连根拔起,防止他们割据一方。

这招虽然简单粗暴,但效果立竿见影——想想西汉七国之乱,不就是因为没清理干净地方势力?

秦始皇这招虽然得罪人,但确实从根本上解决了分裂隐患。

说到得罪人,这才是秦始皇被黑的关键。

他推行的新政砸了太多人的饭碗——六国贵族恨他灭了自家社稷,儒生恨他焚书,方士恨他坑儒,贵族恨他废除分封。

这些人可都是掌握话语权的文化人,写起小作文来那叫一个狠。

而支持他的法家弟子呢?秦朝一亡就失业了,谁还替他说话?这么一看,暴君的名声八成是舆论战的产物。

但最冤的还是治国成效被刻意忽视。

秦朝虽短,可秦始皇在位时天下太平,没有大规模起义。

那些所谓民不聊生的记载,多半是汉朝人写的。

想想看,要是真那么天怒人怨,陈胜吴广起义时怎么没见六国百姓群起响应?

实际上直到秦二世胡亥瞎搞,天下才真正大乱。这锅让秦始皇背,实在有点冤。

第八章:千古一帝的永恒遗产

秦始皇留下的政治遗产,就像一套精心编写的源代码,至今仍在中国的操作系统里运行。

你每天用的汉字,买东西用的斤两,甚至省市县的行政区划,哪个不是老秦同志两千多年前定下的规矩?

这套系统稳定运行了这么久,连Windows看了都得喊声祖师爷。

想想看,欧洲人至今还在为统一市场发愁,而中国早在秦汉时期就实现了书同文、车同轨,这差距是不是有点大?

中央集权这套玩法,放在今天看依然不过时。

秦始皇当年搞的郡县制,本质上就是现在的行政管理体系。

地方有自主权,但大事还得中央拍板,这种平衡艺术玩了两千多年,越玩越溜。

看看脱贫攻坚这些国家工程,没有强大的组织动员能力,怎么可能办得成?

这套制度最厉害的地方在于,它让中国始终保持着"全国一盘棋"的优势,遇到大事能集中力量办成,这是多少国家羡慕不来的。

长城常被说成是封闭象征,但换个角度看,这分明是古代的国防预警系统。

秦始皇修长城不是为了闭关锁国,而是用最小成本保障最大安全。

这种思路到现在都没过时——现在的网络安全防火墙,不也是这个逻辑?

用一道防线挡住大部分威胁,好让内部安心发展。

这套防御思维,让中国在历史上躲过了多少灭顶之灾?

更绝的是秦始皇的标准化思维。

统一文字让文化传承不断,统一度量衡让经济流通无阻,统一车轨让政令畅通全国。

这些标准化的理念,现在看就是现代国家的标配。

想想看,要是没有这些统一标准,中国很可能变成现在的印度,连铁轨宽度都五花八门,

还谈什么发展?这种超前思维,简直像是穿越者才能想出来的主意。

但秦始皇留给后世最宝贵的,还是那份对统一的执着。

从楚虽三户亡秦必楚,到陆游的王师北定中原日,这种对统一的渴望已经刻进了中国人的基因里。

看看现在的中国地图,再看看世界地图,你就会明白这份执着有多珍贵。

欧洲人打了几百年仗都没能统一,而中国即便经历最黑暗的时刻,也始终保持着重新统一的信念和力量。

站在今天的角度看,秦始皇就像个穿越时空的产品经理,他设计的这套系统,不仅撑起了汉唐盛世,更为现代中国的发展埋下了伏笔。

当我们享受着全球最完备的工业体系,最便捷的交通网络,最统一的大市场时,是不是该给这位两千多年前的"产品经理"点个赞?

他用一生的时间,为中华民族安装了一个可以持续升级的操作系统,这份功绩,值得每个中国人铭记。

关注我,陪你一起笑看中国崛起!

评论列表