三星印度 18 天罢工和解,给全球工厂一个“暖科技”示范

“加薪三成、3000人转正、承认工会、夜班补贴翻倍”,这份看似平常的谈判清单,在上个月让三星印度工厂登上热搜。在18天里,工人们一罢工,生产线便停滞;之后又和解,机器又开始运转。

韩国总部极少低头,首次在海外工厂盖章认可工会,并且将利润增长率写入工资公式当中。

消息一出来,南亚供应链那一块儿都松了口气:电子制造业里头居然也有“罢工、谈判、签约”这等事儿,可不单单是出现在欧美老电影里的桥段。

我把这段故事讲给国内做智能硬件的朋友听,他第一反应是:“印度人能闹,我们不敢,是不是活该被机器换?”一句话把国内职场人的集体焦虑掀了个底朝天:机器人还没进门,自己先内耗到电量红格。

其实三星印度给的启示根本不是“闹就有糖吃”,而是“先确认人的位置,再谈技术升级”。

韩国总部会妥协,并不是突然良心发现,而是因为他们早已仔细核算过:2029年要实现人形机器人的量产,2030年则要实现自动驾驶的量产,而这些时间节点,都清清楚楚地贴在董事会议室的墙上。

若工人皆集体偷懒,过渡期的良品率将会致使利润大幅减少。

换而言之,使工人产生“自己不会轻易被取代”的感觉,这是技术升级期间成本最低的保障手段。

把“沉没成本”摆上桌,工会章一盖,生产线重启

回国以后,不少工厂还没见识过保险的模样,就先因“智能改造”这几个字而感觉颇为难受。

河南有那么一家手机代工厂,去年引进了50台协作机器人,直接把老员工调配到“机动岗”,也就是哪里缺人就往哪儿调。

没参加培训,工资也没见涨;之前根本没收到通知,冷不丁就把打卡机换成了人脸识别2.0版本——要是眨眼慢那么一点点,系统就判定成迟到。

三个星期后,车间离职率一下涨到42%;机器人静静待在空荡荡的流水线上,像一群还没互相熟悉的新伙伴。

你看,技术过渡最怕的不是机器太聪明,而是人太沉默。

沉默时间一久,便会以脚来做抉择:将熟练的工人留给竞争对手,把培训的成本留给先前的老板。

三星在印度所采取的举措,便是早早将“沉没成本”置于谈判桌面上:若利润上涨5%,工资就相应上涨1.5%;夜班补贴从60卢比直接涨至120卢比;3000名派遣工获得了转正的机会,恰似给全体工人都发放了一张“未来有你”的合影。

那张合照,较所有“智能改造宣传片”,更叫人心里安稳。

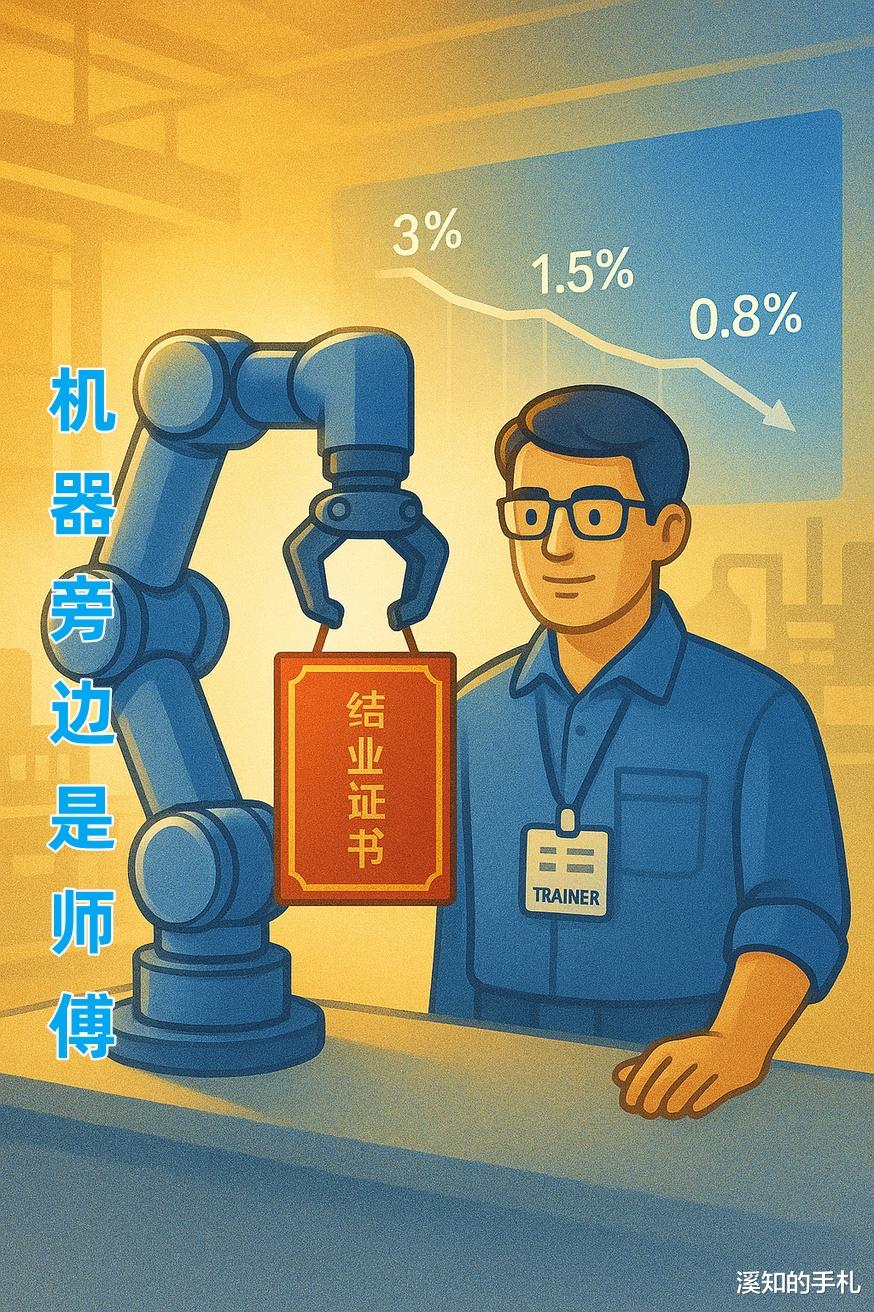

培训两周,不良率 3%→0.8%,老板:刀还是锄头,看你怎么握

有人问我:国内中小企业利润薄,拿什么跟工人分?

我向你提出疑问:是等机器到来后再出现问题,还是预先将“人”纳入资产范畴?

广东佛山有一家生产LED的小工厂,去年引进自动化贴片机之前,老板将22位老技师送往苏州培训了两周,他们归来后,每人都签订了一份为期三年的技能提升协议,月薪提高了15%。

机器投入使用之后,不良率由原来的3%下降到了0.8%,半年内节省的返工成本便足以覆盖培训费用。

老板在饭局上眯着眼说:“机器是砍刀,也是锄头,看你是先砍人还是先松土。”

一句话,将“技术换人”替换为“技术育人”,即刻就显得十分贴近生活。

若你不在工厂,而是坐在写字楼刷手机,先莫急着自认为幸运。

机器人早就具备AI简历筛选、智能客服、自动日报等功能了,不再是身着工装的模样。

上周有消息说,某互联网大厂靠着AI弄出裁员名单,HR一边喝着咖啡一边点“确认”,就用了30分钟,把本得花30天的“优化”流程给弄完。

消息刚一传出,打工人之中便有了新的梗:“以往还担忧35岁被公司辞退,现今都发愁短短35秒就被算法留意。”

听起来像段子,细想全是冷汗。

AI 裁员名单 30 分钟变 30 秒,打工人的下一步只能自己写

技术的车轮从不踩刹车,它只换车道。

你能做的,是在换道前给自己装个导航。

导航怎么装?三星印度给了一套“土味算法”:

将“我能做什么”替换为“我还能学什么”,每日晚间花费20分钟进行技能盘点,用Excel列出三列——“熟练掌握”“尚不熟悉”——经过三个月对比,你会发觉“尚不熟悉”那列变短,自信心则变长。

莫总在等着公司安排任务给你,你要主动一些,不妨把“公司安排我做”转变成“我要带着公司往前冲”,自己动手写一份“半年自动化计划”。哪怕只是提个建议,比如提议用Python协助财务合并报表,也能让领导看到你具备与机器协同工作的潜力。

把“同事”换成“盟友”,莫要轻视午休时的吐槽群组,将其更改为“技能互换群”:今日A教你编写SQL,明日你教B制作PPT动画,一周就能营造出内部“小讲堂”。机器可以24小时不停歇地运行,不过无法习得人类相互帮扶的那股暖意。

把“尚不熟悉”列变短,把“被算法看见”的概率变长

写到这里,想起三星印度工厂复工那天,工人代表在发布会上说了一句话:“我们不怕机器人,只怕机器人来了,没人跟我们握手。”

把这句话送给屏幕前的你——技术浪潮从来不是洪水猛兽,真正的猛兽是遗忘:遗忘人的价值,人的成长,人的连接。

下一次当老板在会议室里兴奋地讲“AI降本增效”,你可以笑着接一句:“太好了,那咱们先聊聊培训预算?”

别怕扫兴,毕竟只有先让工人相信“人”不会被简单抛弃,技术过渡的列车才不会脱轨。

声明:本文内容 90% 以上为本人原创,少量素材虽借助 AI 辅助,但所有内容均经过本人严格审核与复核;图片素材均来源于真实素材或 AI 原创。文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导,特此告知读者。

参考资料:

《印度三星工厂劳资和解事件观察》

《技术变革中的劳动关系治理:三星印度案例研究》

《智能制造背景下企业工会职能重塑》

《“机器换人”对制造业员工离职率的影响研究》

《中小企业智能化改造中的人力资本策略》