声明:本故事为文学创作,非历史研究。读者需区分虚构与史实,深入了解历史建议查阅专业资料。未经书面许可,任何组织或个人不得擅自复制、转载、改编、传播等,亦不得用于商业用途,侵权必究。

东汉熹平三年的洛阳,深秋的晨雾还没裹住街巷的喧嚣,北部尉官署前的石阶上,20岁的曹操正低头抚过刚立起的五色棒。那木棒涂着青、赤、黄、白、黑五种颜色,在雾里泛着冷硬的光,像他此刻攥紧的拳头——刚举孝廉入仕的他,偏要治一治这洛阳城里豪强横行的乱象。

差役们缩着脖子站在一旁,窃窃议论着“这曹小子怕是不知天高地厚”,曹操却没理会。他抬手将腰间的铜令牌按在案上,令牌上“北部尉”三个字磨得发亮,“从今日起,凡犯禁者,无论身份,皆以五色棒惩之”,声音不高,却让晨雾里的寒意又重了几分。没几日,宦官蹇硕的叔父便仗着权势,深夜违禁出行,曹操二话不说,命人将其按在石阶上,五色棒落下时,围观的人都屏住了呼吸——这是洛阳城里头一回,有人敢动宦官的亲信。事后蹇硕派人来闹,曹操却只指着案上的律法竹简,“律法面前,无分贵贱”,竹简上的字被他指尖的薄茧磨得有些模糊,那是他夜里反复研读留下的痕迹。《三国志・魏书・武帝纪》里记着这桩事,说他“初入仕,即显刚直”,可那时的他还不知道,这刚直的性子,会在往后的乱世里,撞出多少血与火的印记。

光和末年,黄巾起义的烽火烧遍中原,曹操被任为骑都尉,领兵去颍川镇压。他骑着马穿行在残破的村落里,田埂上躺着饿死的流民,茅草屋被烧得只剩黑黢黢的木架。一个老妇人抱着死去的孙子,坐在断墙下哭,声音哑得像被砂纸磨过。曹操勒住马,从行囊里掏出半块干粮递过去,老妇人却一把挥开,“官兵和反贼,还不都是让我们没活路?”这句话像针一样扎进他心里,他看着手里的干粮,指尖泛白——他原以为领兵平乱是救民,可眼前的惨状,让他第一次怀疑,这乱世里的“救”,到底是什么模样。那一战,他和皇甫嵩合力击败黄巾军,斩首数万,可夜里清点战利品时,他却对着满营的篝火发呆,营外传来士兵们的鼾声,他却睡不着,提笔在竹简上写“白骨露于野,千里无鸡鸣”,写着写着,眼泪滴在竹简上,晕开了墨痕。

中平六年,董卓带着西凉兵入京,废少帝立献帝,洛阳城成了人间炼狱。曹操看着董卓手下的士兵抢粮抢女人,看着宫门前的血迹冻成黑紫色,夜里悄悄摸进董卓的卧房,怀里藏着一把淬了毒的匕首。他屏住呼吸,看着董卓熟睡的脸,手刚要抬起,董卓却突然翻了个身,铜镜反射的光晃了他的眼。曹操心里一紧,赶紧装作献刀,躬身退出卧房时,后背已经被冷汗浸透。他知道董卓迟早会发现破绽,连夜换上粗布衣服,骑着一匹瘦马逃出洛阳。路过中牟县时,被亭长抓住,押到县令陈宫面前。陈宫盯着他,“你是曹孟德?为何要反董卓?”曹操抬起头,眼里满是血丝,“董卓乱政,天下共愤,我若不反,何颜面见天下人?”陈宫沉默了半晌,突然挥手放走了他,“你走吧,这乱世,或许真需要你这样的人”。那天夜里,两人在客栈里共宿,曹操听着窗外的风声,突然说“若天下无义,我便以力定之”,陈宫看着他眼里的光,没说话,却在心里记下了这句话。

初平元年,关东诸侯组成联军讨董卓,曹操兴冲冲地带着自己招募的几千兵马去会盟。可到了酸枣,却见诸侯们天天摆酒设宴,根本不提进兵的事。曹操急得拍桌子,“董卓焚烧宫室,劫迁天子,此乃天亡之时,为何不进兵?”袁绍捋着胡子,“孟德别急,粮草还没备足”,袁术则低头拨弄着酒杯,“万一打不过,损失就大了”。曹操看着这些人,心里凉了半截——他原以为诸侯们是为了匡扶汉室,没想到不过是为了自己的地盘。他没再争辩,第二天一早就带着兵马西进,结果在荥阳被董卓的部将徐荣击败,自己也中了一箭,骑着马逃回来时,战袍上全是血。他看着酸枣城里依旧热闹的宴席,突然笑了,笑得眼泪都出来了,“竖子不足与谋!”那天夜里,他带着残兵离开了酸枣,月光洒在他的战袍上,血渍像暗夜里的花,他知道,这天下,只能靠自己一点点打下来。

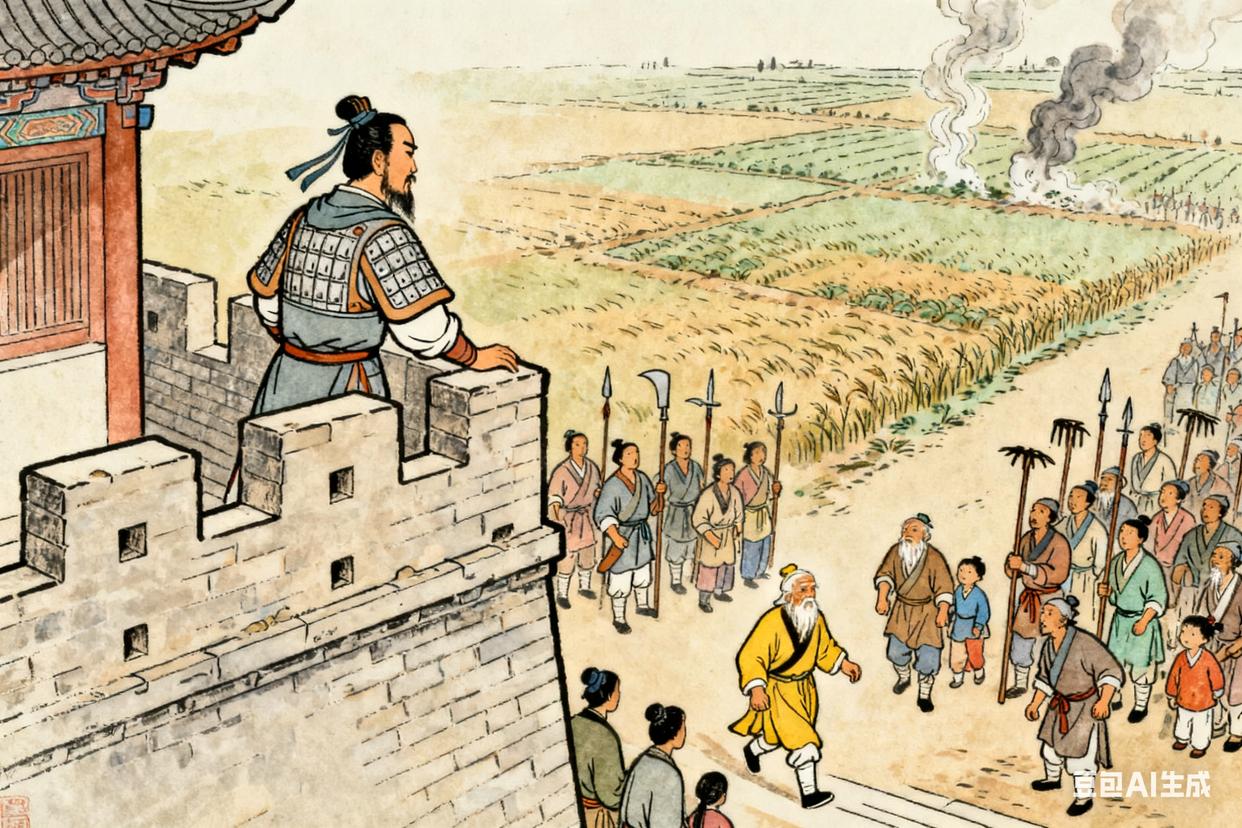

初平三年,青州的黄巾军又起,聚众百万,攻打兖州。兖州刺史刘岱战死,官员们慌了神,派人来请曹操接任。曹操带着兵马赶到兖州时,看到的是黄巾军里夹杂着老人和孩子,手里拿着锄头和木棍,眼里满是绝望。他没急着进攻,而是让人送去粮食,在阵前喊话,“你们本是百姓,为何要跟着作乱?若放下兵器,我便给你们田种,让你们活下去”。黄巾军里沉默了许久,有个老人颤巍巍地走出来,“我们只是想活下去,官府逼得太紧了”。曹操心里一酸,想起了颍川的那个老妇人。他最终收编了三十万黄巾军,挑选其中精锐组成“青州兵”——这支部队,后来成了他统一北方的主力。那天,他站在兖州的城楼上,看着青州兵们在城外开垦田地,炊烟袅袅升起,他突然觉得,自己离“救民”的目标,好像近了一步。

建安元年,汉献帝在洛阳过得凄惨,宫里连像样的粮食都没有,官员们只能去城外挖野菜。曹操听到消息,立刻带着兵马去洛阳接驾。他走进破败的宫殿,看到汉献帝穿着打补丁的龙袍,坐在冰冷的龙椅上,面前的案几上只有一碗粟米。曹操跪下行礼,“臣曹操,恭迎陛下迁都许都,许都有粮,能让陛下和百官安稳”。汉献帝看着他,眼里满是感激,“若不是孟德,朕不知还要受多少苦”。迁都那天,曹操骑着马跟在献帝的车驾旁,看着车驾穿过田野,百姓们站在路边跪拜,他突然想起了当年在洛阳任北部尉时的雄心——“奉天子以令不臣”,如今终于实现了。可他也知道,这“奉天子”的背后,是无数双盯着他的眼睛,袁绍、袁术、刘表……这些人都想把天子抢过去,他必须更快地强大起来。

建安二年,曹操征张绣。张绣本已投降,可曹操却纳了张绣的婶婶邹氏为妾。那天夜里,曹操在帐中宴饮,邹氏陪在一旁,他喝得醉醺醺的,没注意到帐外的气氛不对。张绣得知消息后,气得浑身发抖,“曹操欺我太甚!”连夜率军反叛,突袭曹操的军营。曹操从睡梦中惊醒,帐外已是喊杀声一片,他的长子曹昂牵着一匹马跑进来,“父亲快走!”曹操刚爬上马,就看到曹昂被张绣的士兵围住,长矛刺穿了他的胸膛。侄子曹安民也挥舞着刀,保护他撤退,最终倒在血泊里。典韦守在帐门口,手里拿着双戟,杀了几十个士兵,最终力竭而亡。曹操骑着马逃出军营,回头看着火光中的军营,眼泪止不住地流——他为了一时的私欲,失去了儿子、侄子和最勇猛的将领。后来他每次路过典韦的墓地,都会停下来,亲自斟一杯酒洒在地上,“典韦,是我害了你”,声音里满是悔恨,风吹过墓地的松柏,像在替典韦回应他的愧疚。

建安五年,官渡之战爆发。袁绍带着十万大军,而曹操只有两万兵马,粮草还不够支撑一个月。他站在官渡的城墙上,望着远处袁绍军营里密密麻麻的帐篷,心里犯了嘀咕——要不要退军?夜里,他在帐中来回踱步,案上放着各地送来的军情竹简,大多是坏消息:粮草快没了,士兵们有怨言,袁绍还派了人去拉拢他的部将。他拿起一根竹简,手指无意识地摩挲着,突然听到帐外传来脚步声,是许攸来了。许攸原是袁绍的谋士,因袁绍不听他的建议,投奔了曹操。曹操光着脚就跑出帐外,拉着许攸的手,“子远来了,我的大事成了!”许攸笑着说,“袁绍的粮草都在乌巢,只要奇袭乌巢,袁绍必败”。曹操立刻召集将领,亲自率军夜袭乌巢。那天夜里,风很大,曹操带着士兵们摸着黑前进,到了乌巢,一把火点燃了袁绍的粮草。袁绍的士兵看到粮草被烧,顿时乱了阵脚,曹操率军趁机进攻,十万大军溃不成军。战后,曹操在袁绍的营地里看到了很多自己部下写给袁绍的投降信,他没看,一把火全烧了,“当时我自己都快撑不下去了,何况他们呢?”那天,他站在燃烧的信堆旁,看着火苗映红了士兵们的脸,突然觉得,这天下,离他又近了一步。

建安七年,袁绍病逝,他的两个儿子袁谭和袁尚互相争斗,曹操趁机进兵河北。他率军围攻邺城,围了几个月,城里的粮食快没了,有百姓爬城墙出来投降,形容城里“人相食,白骨盈路”。曹操看着那些面黄肌瘦的百姓,心里不是滋味,他下令暂缓进攻,派人劝袁尚投降,可袁尚却拒不投降。最终,邺城被攻破,曹操走进袁绍的府邸,看到袁绍的妻子刘氏在哭,他没为难她,只是让人好好安置。他站在袁绍的书房里,看到案上放着袁绍当年与诸侯讨董卓的盟书,墨迹已经泛黄,他拿起盟书,轻轻叹了口气——当年的盟友,最终成了敌人,这乱世,真是不饶人。后来,他平定了河北,统一了北方的大部分地区,那天,他在邺城的城楼上,看着百姓们重新开始耕种,商铺也陆续开门,他突然想起了年轻时写的“白骨露于野”,如今,终于能让这片土地少些白骨了。

建安十二年,曹操北征乌桓。乌桓是北方的游牧民族,经常南下骚扰,还收留了袁绍的儿子袁熙和袁尚。曹操率军穿过碣石山,一路上遇到了很多困难,粮草短缺,士兵们水土不服,很多人都劝他退军,“乌桓地处偏远,就算打下来也没什么用”。曹操却摇了摇头,“若不平定乌桓,北方永无宁日,百姓们还要受骚扰”。他下令开凿渠道,运送粮草,最终在白狼山与乌桓主力相遇。当时乌桓的骑兵很勇猛,曹操的士兵们有些害怕,曹操却亲自率军冲锋,他手里的马鞭指向乌桓的阵形,“冲上去!破了他们的阵!”士兵们见主帅亲自冲锋,也鼓起勇气,呐喊着冲了上去。那一战,曹操击败乌桓,斩杀了乌桓单于蹋顿,平定了北方。归途中,他路过碣石山,站在山顶,看着大海波涛汹涌,日月星辰仿佛都在海里沉浮。他心里涌起一股豪情,从随从手里拿过笔,在一块石头上写下“东临碣石,以观沧海。水何澹澹,山岛竦峙……”写的时候,海风刮得他的衣角猎猎作响,笔杆在手里微微颤抖,他想起了这些年的征战,想起了死去的亲人,想起了还没统一的天下,那句“周公吐哺,天下归心”,几乎是脱口而出。

建安十三年,曹操率领大军南下,想一举平定江东。他占领荆州后,顺江而下,在赤壁与孙刘联军相遇。那天,江面上雾很大,曹操站在楼船上,看着远处孙刘联军的战船,心里充满了信心——他有二十万大军,而孙刘联军只有五万,胜算很大。他下令在战船上铺上木板,让士兵们行走如平地,还在船上设宴,喝到兴起时,拿起酒壶,对着江面吟道“对酒当歌,人生几何!譬如朝露,去日苦多……”歌声在江面上回荡,士兵们也跟着唱了起来。可他没注意到,江面上的雾里,藏着孙刘联军的火船。夜里,刮起了东南风,孙刘联军的士兵们点燃了火船,火船顺着风向曹操的船队冲去。曹操的战船都连在一起,根本没法分开,火很快就烧了起来,江面上火光冲天,士兵们的惨叫声、哭喊声此起彼伏。曹操看着燃烧的船队,心里一片冰凉,他知道,这一战,他败了。他带着残兵从华容道撤退,路上泥泞不堪,士兵们互相搀扶着,很多人都冻饿而死。曹操坐在马背上,看着身边的残兵,突然笑了,笑得很苦涩,“若奉孝(郭嘉)还在,我何至于此?”风刮过他的脸,像刀子一样疼,他知道,统一江南的梦想,短期内是实现不了了。

建安十五年,曹操在邺城建造了铜雀台。那天,他邀请了很多文人墨客来铜雀台赴宴,宴会上,诗人们吟诗作赋,歌颂曹操的功绩。曹操看着眼前的景象,却没那么高兴,他知道,外面有很多人在说他“挟天子以令诸侯”,说他想篡汉。他拿起笔,写下了《求贤令》,里面说“若必廉士而后可用,则齐桓其何以霸世!今天下得无有被褐怀玉而钓于渭滨者乎?又得无有盗嫂受金而未遇无知者乎?”他想告诉天下人,他要的是有才能的人,不管他们的品行如何,只要能帮他平定天下,他就会重用。写这篇令文时,他的笔停顿了好几次,他想起了当年陈宫放走他时说的话,想起了那些跟着他出生入死的将领,他知道,只有广纳贤才,才能实现自己的抱负。那天夜里,他站在铜雀台上,看着邺城的灯火,心里默默想着,总有一天,他要让天下人明白,他不是奸雄,他是想让天下太平的人。

建安十六年,马超、韩遂在关中叛乱,曹操率军西征。关中的地势险要,马超的骑兵很厉害,曹操一开始打得并不顺利,甚至有一次差点被马超的骑兵追上,多亏了许褚拼死保护,才逃了出来。后来,曹操用了离间计,让马超和韩遂互相猜忌。他在阵前与韩遂对话,故意只谈当年的旧情,不谈军事,马超看到后,果然起了疑心。曹操又写了一封信给韩遂,在信上故意涂涂改改,看起来像是韩遂改的。马超看到信后,更加确定韩遂背叛了自己,两人的联盟就此破裂。曹操趁机率军进攻,击败了马超和韩遂,平定了关中。那天,曹操站在关中的土地上,看着远处的秦岭,心里松了一口气——关中平定了,他的后方就安稳了,接下来,他可以专心对付刘备和孙权了。

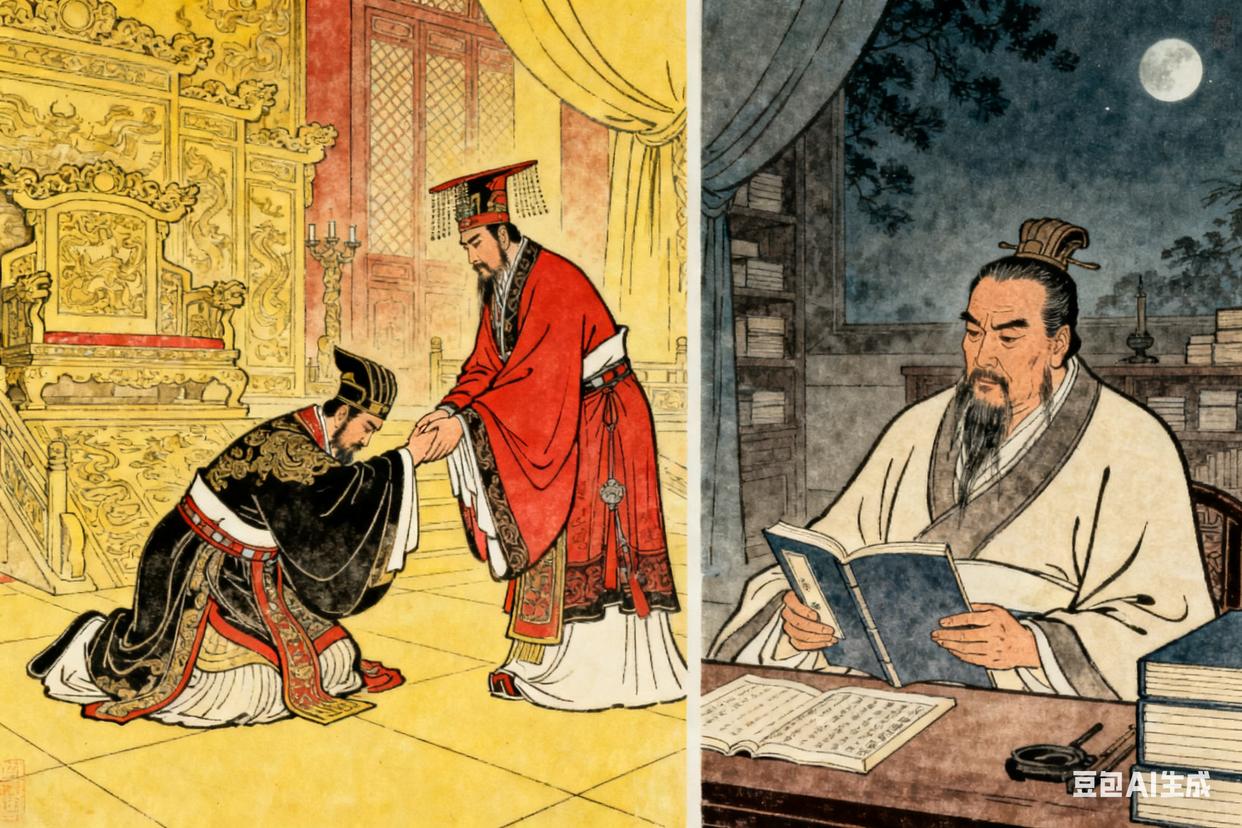

建安十八年,汉献帝封曹操为魏公,建立魏国,定都邺城。那天,曹操穿着魏公的服饰,接受百官的朝拜,汉献帝也亲自前来祝贺。曹操跪在汉献帝面前,“臣愧不敢当,臣只是想为汉室尽一份力”。汉献帝扶起他,“孟德的功绩,天下人有目共睹,这魏公之位,你当之无愧”。曹操看着汉献帝的眼睛,心里有些复杂——他知道,自己离权力的顶峰越来越近,可也离“汉臣”的身份越来越远。那天夜里,他在书房里翻看《汉书》,看到萧何、张良辅佐刘邦统一天下的故事,突然想起了自己年轻时的梦想,他原本也想做一个辅佐汉室的能臣,可如今,却成了世人眼中的“权臣”。他轻轻合上《汉书》,叹了口气,“时势造人,我也身不由己啊”。

建安二十年,曹操率军攻占汉中,张鲁投降。汉中是蜀地的门户,攻占了汉中,就等于打开了进攻蜀地的大门。当时,刘备刚占领蜀地,听到曹操攻占汉中的消息,非常害怕,赶紧派人来和曹操议和。曹操的部下们都劝他趁机进攻蜀地,“刘备刚占领蜀地,人心不稳,现在进攻,一定能拿下蜀地”。曹操却摇了摇头,“士卒们征战多年,也该休息了,而且蜀地地势险要,不易进攻”。他下令在汉中留下守军,自己率军返回邺城。那天,他站在汉中的城楼上,看着远处的蜀地群山,心里想着,刘备是个厉害的对手,要想平定蜀地,还需要等待时机。他从行囊里拿出一个旧茶杯,这是他当年在兖州时用的,杯沿已经磨损,他倒了一杯水,慢慢喝着,水的温度透过茶杯传到指尖,让他想起了那些在兖州开垦田地的日子。

建安二十一年,汉献帝封曹操为魏王,允许他使用天子的仪仗,出入称警跸。那天,邺城的百姓们都涌上街头,看着曹操的仪仗队经过,仪仗队里的旗帜、车马都和天子的一样,百姓们议论纷纷,“魏王这是要当皇帝了吗?”曹操坐在车里,听到了百姓们的议论,心里却很平静。他知道,很多人都希望他称帝,他的部下们也多次劝进,可他却一直拒绝,“若天命在我,我愿为周文王”。他想起了当年在洛阳举孝廉时的自己,想起了那些为了平定乱世而死去的人,他觉得,只要能让天下太平,自己是不是皇帝,并不重要。那天夜里,他在书房里写《举贤勿拘品行令》,里面说“昔伊挚、傅说出于贱人,管仲,桓公贼也,皆用之以兴。萧何、曹参,县吏也,韩信、陈平负污辱之名,有见笑之耻,卒能成就王业,声著千载”,他想再次告诉天下人,他重视的是才能,不是虚名。

建安二十二年,曹操的身体越来越差,经常咳嗽,夜里也睡不好。他躺在病床上,看着窗外的落叶,心里想着很多事:他想起了曹昂,想起了典韦,想起了郭嘉;想起了官渡之战的惊险,想起了赤壁之战的惨败,想起了北征乌桓的豪情。他让人把自己的诗集拿来,翻到《龟虽寿》那一页,上面写着“老骥伏枥,志在千里;烈士暮年,壮心不已”,他用颤抖的手指指着这句话,对身边的儿子曹丕说,“我这辈子,没完成的事,就交给你了,你一定要好好干,让天下太平”。曹丕跪在床边,眼泪直流,“父亲,您放心,我一定不会让您失望”。

建安二十五年正月,曹操在洛阳病逝,享年六十六岁。临终前,他留下遗言,“天下尚未安定,未得遵古也。葬毕,皆除服。其将兵屯戍者,皆不得离屯部。有司各率乃职”,还说要把自己的遗物分给妻妾们,让她们好好生活。那天,洛阳城里下起了小雨,百姓们都穿着丧服,站在街头为曹操送行,哭声传遍了整个洛阳城。

曹操的一生,都在汉末的烽烟里挣扎。他是政治家,用“奉天子以令不臣”的策略,在乱世中站稳脚跟,推行“唯才是举”,打破了门第的限制,为曹魏奠定了基础;他是军事家,北征乌桓、平定关中、攻占汉中,一生经历大小战役无数,虽有赤壁之败,却依然统一了北方,让北方的百姓得以喘息;他是诗人,用“白骨露于野”写出了乱世的惨状,用“周公吐哺”表达了自己的雄心,他的诗歌,成了汉末最珍贵的文学遗产。

有人说他是“乱世奸雄”,骂他“挟天子以令诸侯”;也有人说他是“治世能臣”,赞他平定北方、安抚百姓。可不管是奸雄还是能臣,他都是那个在乱世里,始终没有放弃“让天下太平”梦想的人。如今,我们再读他的诗,再看他的一生,看到的不只是一个历史人物的功过,更是一种在困境中永不放弃的精神。就像他在《短歌行》里写的“山不厌高,海不厌深”,这种包容、这种雄心、这种不服输的劲头,依然能激励我们在当下的生活里,勇敢面对挑战,为了自己的梦想而努力——毕竟,每个时代,都需要一些“志在千里”的人,去书写属于自己的传奇。